三哥被低估了么?

作者: 虚声

来源:虚声(公众号ID:lxlong20)

已获授权转载

01 印军

秋天到了,天气转冷,高原开始下雪;一个月之后将大雪封山,高原也将和外界隔离,而边境的印军尚未撤离。

据《环球时报》8月18日报道,随着高原冬季的临近,部署在中印边境地区的近20万印度人面临着物资短缺和供应线崩溃的问题。——相当于说,印度在边境有20万人。

过去一段时间,中印虽然在外交谈判方面释放出一些善意;但印度经常出尔反尔,说过的话犹如放过的屁,签过的条约犹如厕纸。

根据相关报道,9月21日中午,中印举行第六次军长会谈。

印度的代表是14军军长哈林德·辛格中将。印度媒体22日的报道称,双方长达13小时的会谈,并无实质进展(原因还是印度一方漫天要价)。

这里需要简单介绍一下哈林德·辛格。此人长期在印巴查谟-克什米尔实际控制线及东锡金分水岭沿线服役,因擅长处置特殊情况而获擢升。就是说,他的外交才华大于军事才华。

印度人爱吹牛,因此外交才华出众更容易被重用,所以哈林德先后担任印度国防部军事情报局长、军事行动局长等职位。此外他还曾被印度派去参加联合国维和任务,与哈林德搭档过的欧洲军官会议,哈林德“很会为人处世,更像个外交官”。

完成维和任务之后,哈林德又回到边境,出任山地步兵第8师的师长,长期驻防与中国接壤的拉达克地区。

虽然哈林德擅长搞外交,但脑子里却是军国主义思维。他信奉德国铁血宰相俾斯麦的名言——“只在乎别人的实力,而不是意愿”。哈林德在2010年公开发表《印度新兴陆战理论和能力》,公然提到“从中长期看,印度军队必须做好与强大邻国对抗的充分准备”。

所以哈林德主管第14军之后,经常在边境搞小动作。这次中印摩擦,14军在哈林德的领导下上蹿下跳,摆出不少秀肌肉的造型。

02 三哥思维

尽管哈林德·辛格在谈判中漫天要价,但仍然被认为软弱。印度媒体报道,他的14军军长职位将被更为强硬的梅农中将(更能搞事的主)取代。

印度14军什么来头呢?早在1999年的卡吉尔冲突后,印度陆军北部军区调整布防,将原本覆盖印巴实控线、中印边境西段的第15军拆分,新组建专门针对中国的第14军,军部就设在拉达克首府列城。

换句话说,14军的主要任务是专门负责碰瓷中国的。

第14军下辖第3步兵师、第8山地步兵师、炮兵旅等部队。其中第8山地步兵师无论人员还是武器装备方面,都要优于其他平原步兵师,而且奉行“先发制人”的进攻理念,在印军内部也是刺头,以“骄横”闻名。然而战绩也是出名的烂。1999年的卡吉尔冲突中,因进攻太烂而伤亡惨遭,充分发扬了印军特色。

9月初,印度在班公湖南岸响枪时,我曾在文章里说,印度的思维不能以常人衡量。

1962年9月中旬,中国对印度发动反击战前夕,伟大领袖曾说,“想了10天10夜,总想不通尼赫鲁为什么要来搞我们。”

纵观伟大领袖一生,想不明白的对手,只有印度人。为什么?因为印度人有很奇葩的思维,下一步该怎么走,有时候他们自己都搞不明白。

言归正传,按现在的趋势看,印度并没有撤兵之意。

20万人在青藏高原吃喝拉撒睡,绝对是个大问题。现阶段全球近200来个国家中,能支撑20万军人在青藏高原过冬的国家,也没几个。

所以印度敢让这么多军队在高原过冬,这份勇气还是值得表示下尊重滴。

按照教员的经典论述——“战略上藐视敌人,战术上重视敌人”。这里需要反思一下,我们有没有轻视印度?因为看印军的架势,放那么多军队在前线,可能真的会冒险。

03 粮草

中国的舆论圈,谈起印度,要么轻蔑,要么调侃。主要原因有两个:1962年,解放军一记勾拳,把印军揍得满眼星星;而且现在中国的综合国力比印度强大。

其实印度也在积蓄力量,准备和中国干架。大家可以想一想,拿破仑时代的法国士兵与希特勒时代的德国士兵,从西欧到东欧,就受不了天气变化。

印度士兵基本都是南亚热带地区长大,敢在寒冷的高原过冬,也是经过精心准备的。

这里简单介绍一下印军。陆军是印度军队的主体,总兵力大约140万;分16个军,它们下辖34个师和31个独立旅;编制上分为军区、军、师、旅、营、连、排等等。

16个军(现在据说又组建了第17军),包括3个快速打击军和13个普通军。

34个师,16个步兵师、12个山地作战步兵师、以及其它师。

山地作战步兵师是印军的核心,都是1962年中印战争惨败之后组建的,大约15万人。

当然印军也不是小白,有在高原过冬的经验。

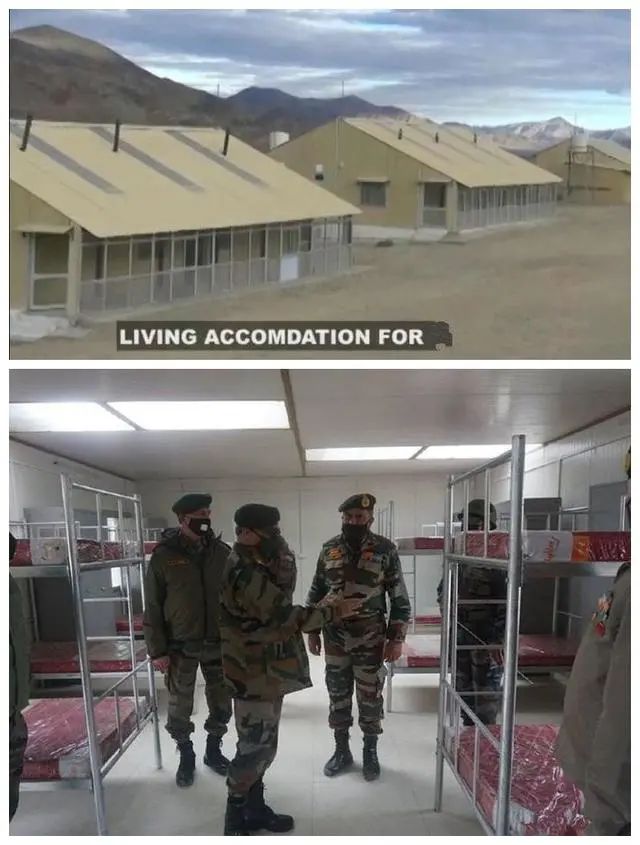

最近印军展示了新建成的山地营区——

从宿舍看,士兵是12人一间,上下铺,外加一个煤油炉子;军官是一个人一间,一个煤油炉子。

从房屋看,还有玻璃走廊,是防止冬季太寒冷的一个措施。

从屋子上面的烟筒,可以看出,1个独立房子,有三个大卧室,住着1个排,大约36名印军士兵。

从这些营地上,可以看出印度的基建能力在上升。当然光有营地是不够滴。

兵马未动粮草先行,打仗打后勤。要在高原过冬,最大的困难就是粮草。

统计数据显示,高原地区士兵的给养成本是平原地区的4倍,平均每天花费10000卢比。这20万人一天就接近20亿卢比,相当于近1.8亿元的开支。

钱倒还是其次,关键是物资。第14军的后勤官员说,根据过去的经验,印度将在每年10月份抵达之前调动和运输近20万吨物资,并将它们储存在拉达克。这批材料将使第14集团军在近6个月的大雪覆盖下生存下来。

然而第14军总编制约5.7万人,就需要20万吨物资。

按照这个推算,现在边境20万人,需要运输的物资也将成倍增加。

这些天量的物资,单凭印度自己肯定搞不定,只能从美、俄、欧、日采购。

根据印度媒体报道,印军山地部队在列城(达拉克首府)装备的煤油炉、高频电台、双层睡袋、红外热像仪、防寒登山服、帐篷、太阳能电池和巴雷特M82重型狙击步枪等等,大部分来自美国。——这些都是白花花的银子,商人特朗普的最爱。

而美、俄、欧、日也很乐意怂恿印度搞事,一方面可以卖商品赚钱,另一方面可以通过印度牵制中国。它们和印度之间,犹如狼与狈。

即便有粮草和武器,印军想在冬季开战的概率也不大,因为印军在冬季没有战斗力。

04 冬季战斗力

印军在6月份的冲突中,死了大约20多人。大部分并不是在冲突中死的,而是受伤之后得不到有效治疗死的。

不妨设想一下,印军如果在冬季开战;解放军不用干别的,直接用导弹把印军的粮草和补给路线定点破坏,那么陷在冰天雪地中的20多万印军便只能听天由命,绝对伤亡惨遭。

因为印度这军队布局,看起来还像是二战之前的套路。

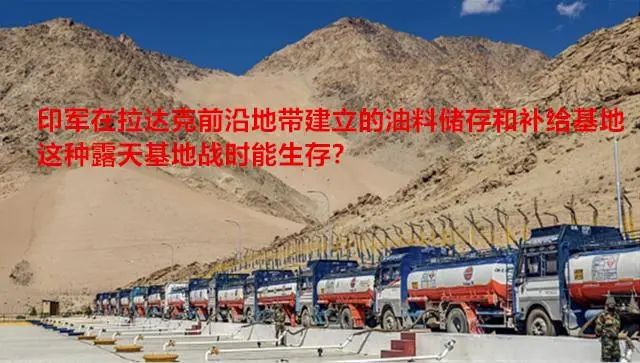

看看印军在达拉克前沿地带建立的油料储存和补给基地,完全裸露在外面。这种基地在战争中生存的概率无限接近于零。

既然如此,印军为何还要不停地挑衅秀肌肉、给台阶也不撤?主要还是思维问题。

从《印度斯坦时报》9月24日的一篇报道,也许可以看出端倪。报道引用一名不愿透露姓名的印度高级军官的边境局势分析,他表示印军可以同中国进行为期10天的激烈战争,暗示印军10天内可以获胜。大家或许很纳闷,印军何来谜之自信?

该将军评价中国的作战方式非常古老,技战术还停留在六七十年代。

如果《印度斯坦时报》这篇报道不是瞎编的,而是真的出自于印军高级将领之口,那么只能理解为,印军对解放军的认知还停留在六七十年代,还在把58年前那支把印军揍得满眼星星的队伍(我莫名其妙地想到“刻舟求剑”的典故)当假想敌。

如果是这样,那么就不是低估印度,而是高估了。印度可能真的不撞南墙不回头,需要了解下现在解放军的拳头有多么有力。

如果不是这样,就很难理解印度冬季在高原屯兵的逻辑。