作者:戎评

来源公众号:戎评

已获转载授权

今天我们继续来分析中国对印太战略的解局之策。

10月27日,也就是美印签署的确定双边实质性盟友关系的BECA同一天,印度国防部对外放出一个重大信息:

这五大战区分别是:

北方司令部,专司对华防务和边境事宜。

西方司令部,专司对巴基斯坦防务和边境事宜。

第三战区司令部,负责新德里以南整个印度半岛防务。

第四战区司令部,总领印度全国防空。

第五战区司令部,总领印度海军力量,强化其在印度洋地区的干涉能力。

印度防务战区制改革,进一步表明了新德里政府在印太战略上,甘愿为美国充当马前卒的决心。

印度斯坦时报声称:

印度总理莫迪已经授权国防部参谋长比平·拉瓦特创建类似于中美的战区司令体制

所谓军队战区化,是指将陆海空及其他兵种的力量,置于一个战区司令部的指挥之下,使军队能够在复杂的现代化战争环境中,以最高效的手段发挥多兵种联合作战的优势,并减少防务资源的浪费。

这其中,信息化交流是重中之重!

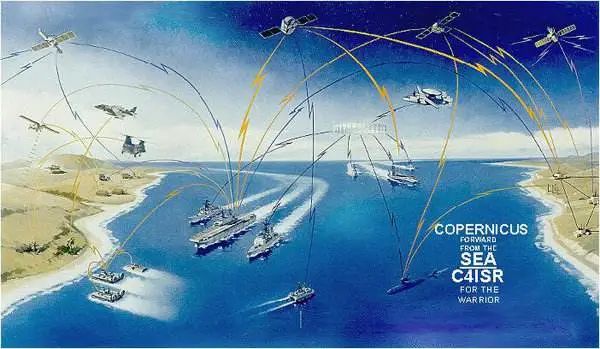

熟悉军事领域的朋友应该听过一个名词:C4ISR指挥系统。

它是一种以计算机为核心,以卫星导航为辅助,综合运用各种信息技术,集指挥、控制、通讯、电脑、情报为一体的军事指挥系统,这也是军队战区化的重要平台。

从以上介绍不难看出,C4I指挥系统的建设,对发达且具有深度兼容性的电子信息产业和卫星导航系统有着深度的依赖性。

印度软件行业虽然比较发达,但在硬件上十分缺失。换言之,印度的战区化建设需要外部支持。目前,全世界能在大体量防务的基础上,具备C4I战区指挥体系的国家只有两个,即美国和中国。

中国肯定不会帮,所以美国是唯一的选择,这就意味着将来印军的指挥系统与各军种单元的传感器,全程都在美国的监控之下

——印度要建立美式C4I系统,就需要装备清一色的美军装备以强化各单元的协同能力,而美国在对外出口的武器装备中基本都安插有后门和监视后台,这一点,各个国家心知肚明。

因此我一再强调,用美系装备建成的防务体系,实质上受控于白宫和五角大楼的指挥。

连国防主权都渡让出去了,印度离全面参与印太战略还会远吗?

一步之遥!

C4I是一种集合所有作战单元的系统,所以电子元件的需要统一性和兼容性

那么,中国该如何应对这张由美国牵头、印度守尾、日本和澳大利亚拉线的印太封锁网呢?

兵法云:知己知彼方能百战不殆!

回答这个问题前,我们需要弄清楚四国联盟的向心力,然后通过扩大向心力的漏洞创造离心力去破解。

四国联盟的向心力来源于地缘需求和产业战略两个方面。

地缘需求上——

美国:自DF21D和DF26相继亮相以后,华盛顿在西太平洋的优势被瞬间逆转,现在面临巨大战略压力的不是中国,而是美国。

就这么说吧,如果某一天真干起来,不管美军来多少,只要还是在东亚和西太平洋地区,对我们而言不过是大坨肉塞牙缝还是小坨肉塞牙缝的问题。没错,你来多少我就能吃下多少,不用担心胃口,导弹管饱。

华盛顿要想挽回这种战略劣势,就得在中国常规军事力量辐射不到,但又攸关核心利益的地方建立起新的威慑力量。

显而易见,有着中国三分之二海上贸易线的印度洋是个不错的选择。

而印度半岛的地形就如一把将印度洋一分为二的利剑,如果美印结盟,凭借着美军强大的机动能力和印度6000多公里的海岸线,它们能在短时间内几乎覆盖我国在印度洋东西两洋任意一条航线。

印度:新德里面临的问题其实和华盛顿的一样。在两国主要对峙线上,由于中国居高临下的地缘优势和高效的后勤补给能力,印度在北方边境的博弈不论在任何时刻都处于败势一方。即便不爆发冲突,只要北边维持一支足够多的军队,拖都能把印度拖垮。

前段时间,印度部署在边境的四个山地师因为御寒物资不够,出现了一部分非战斗减员,还是外交部和国防部协调从欧美紧急购回一批过冬物资。

至于为何今年就突然出现这个问题了?

新德里的老爷们也不看看世界上主要御寒物资的供应商是谁!

所以印度的想法,也是希望通过强化在印度洋地区的军事力量,来平衡北方陆地上的战略劣势。

不过,一方面印度海军实力不济,难以阻御每四年就下水一条航母的中国海军;另一方面,这些年我们在斯里兰卡、孟加拉国、巴基斯坦、吉布提的经营,使印度的主场优势日渐衰退。

因此印度也需要引入美国的势力,来建立地区威慑力量。

日本和澳大利亚:这两个国家的想法比较简单,他们希望通过和印度的结盟,让印度积极向东南亚渗透势力,以阻止我们用经济产业的协同把东盟国家整个成一股力量

——对于澳大利亚而言,东南亚是其与中国之间仅存的战略屏障;对日本而言,东南亚既是海外产业根据地,也是介入南海的跳板。

后冷战时代,随着全球化对大部分民众生活水平的普遍提高,使得经济发展成为各国内生政策最重要的主旋律。即使在大国对抗的背景下,人们对生活水平的迫切需求使得新同盟关系,必须有共同的经济利益做支持,否则就像玻璃那样不堪一击。如果我们认真观察这两年美国盟友体系的变动,就能发现,凡是与美国缺乏共同经济利益支撑的盟国(尤其是在东亚和中国经济关系日益密切的盟国),对美关系都出现了不同程度的倒退,比如菲律宾和泰国。当前,美国正致力于推行对华产业链脱钩政策。但鉴于中国制造业在世界供应链的地位,脱钩的前提需要一个新的产业配套体系。而所谓的四国联盟,就是华盛顿在印太区域内设计的去中化产业金字塔。美国仍然是站在塔尖的组织者,负责金融输出和规则制定;日本处于金字塔中高端,负责高端工业成品和精密仪器的出口;印度需要美国平衡中国在北方边境的优势并壮大国防实力,需要日本的投资和技术发展本国的产业,需要澳大利亚的资源稳定本国工业后勤线。

美国需要印度平衡中国在亚太地区的优势,需要日本和澳大利亚在一南一北牵制中国,并为印度替代中国供应链付出努力。日本需要美国站在反华最前线,需要印度来弥补将来可能损失的在华市场,并联合澳大利亚在东南亚及南海问题上给中国制造麻烦。

澳大利亚则需要美国保护基本安全,需要日本和印度的工业能力帮助消化过剩的工业资源,同时借助他们的力量破坏中国与东南亚的走近。大家发现没有,四国同盟所有利益脉络,都指向同一个交汇点:

如果印度不能产业化,缺乏供应链替代方的美国就不能推行对华脱钩政策;如果印度不能产业化,低下的工业产能就不能满足澳大利亚过剩的工业原材料;

如果印度不能产业化,有限的就业岗位就不能提升本国市场的消费能力,日本也就无法在印度市场上填补在华市场的损失;如果印度不能产业化,四国联盟就没有共同的经济利益。而缺乏共同经济利益支撑的同盟,很容易在地缘上被破解。这就是印太战略的漏洞,通过该漏洞我们可以制造出以下几个离心力:在第五次工业革命掀起的新一轮产业转移中,能大范围承接低端产业的区域就两个东南亚和印度。原因很简单,区位优势上印度和东南亚离向外转移低端产业的东亚更近,劳动力资源上也更丰富。

换言之,未来十年,东南亚和印度在经济领域是敌对关系,他们要争抢由东亚输出的低端产业。

印度的来源是日韩,东南亚的来源是中国。只要东南亚地区在我们的帮助下完成产业整合,就可以大幅度提高印度承接产业转移和发展产业的成本,使其制造业丧失国际竞争力。首先,日韩与印度距离过远,不论是产业转移还是供应链补充抑或是产品销售,物流运输成本显然高于毗邻中国最早完成产业化建设地区的东南亚。

其次,低端制造业对工业原材料的消耗极大,东南亚本土及南海有着丰富原材料可以就地供应;而印度不管是从中东进口,还是从澳大利亚进口,运输成本和关税成本也会比东南亚高。最后,印度内部结构性问题众多,而美日韩的产业转移只注重产业本身,并不看重对产业发展至关重要的基础设施配套。反观东南亚,只要是中国产业深耕的国家,其配套设施的修建相当迅猛。各种运输成本过高,基础设施也不如东南亚,这必然导致Made in India竞争不过后者。除此之外,对东南亚地区产业的整合,也有利于形成利益共同体,使域外势力难以渗透。

在10月30日举行的新闻发布会上,中财委员会办公室表示:中美作为全球最大的两个经济体,彻底脱钩不现实,也没有好处。这基本上算是我国经济决策机构对美国推行的脱钩政策的定调。产业这个东西不像航母战机,不是说你美国总统指到哪里他就能打到哪里。中国之所以能占据世界供应链主导地位,是因为我们的政策、资源、劳动力、供应链配套、基础设施都是最顶级的存在。如果没有中国强大的工业能力,把原材料和技术变现为可换取金钱利益的产品,美元凭什么在世界流通?产业转移还靠什么运作?

而资本这个东西就像喜欢用下半身思考的男人,不管你特朗普、莫迪在台面上画再大的饼,在最基本的生理反应下,基于产业变现的国际资本该往中国跑还是往中国跑。这次疫情就是最好的证明,年初西方媒体成天鼓吹资本外逃论,几个月下来,除了那些被市场淘汰企业,大部分国际资本都在往中国市场钻,这里面就包括四国联盟的资本。所以我们未来一定要用更好的政策,更有利的践行对外开放和产业建设,尤其是科技立国。只要我们一直占据世界供应链的主导地位,即便美日想去印度投资,他们的资本也不愿意。中国已经有了更好的环境,再去印度重新建立一套供应链,那不叫投资和赚钱,那叫扶贫!这两条路走下来,印度以反华换取产业化建设的路子基本被堵死了,四国联盟也就不存在什么共同的经济利益。

美国和印度在印度洋一起搞事的基础,无非就是看我们常规力量还辐射不到那么远。这个好解决,短时间就能见效,你搞围魏救赵我就不能玩儿了?对斯里兰卡、孟加拉国、缅甸、不丹、尼泊尔的合作了解一下?

中国人下象棋为什么总要走一步思五步?

因为我们有个成语叫:螳螂捕蝉,黄雀在后!

美国人以为拉上日澳印三兄弟,在印太地区搞个比一二岛链还大的封锁圈,就能把中国彻底困于浅滩?

殊不知,一张植根于第三世界的巨网,正以反包围之势,初现峥嵘!