政府收入,如何影响社会前途!

来源:大树镇巡抚 马克思说过,人只有吃饱饭才能从事政治科技文化活动,所以人的思想行为很大程度受到他经济来源的影响,简单来说就是“屁股决定脑袋”。 政府机构也是如此。税收作为政府最主要的收入来源,每一次税制上的变化,都极大地影响着政府的行为,进而改变我们的生活。 1980年代,财税制度实行“大包干”式改革。顾名思义,改革的核心和农村家庭联产承包责任制一样,“交够国家的,剩下都是自己的”。 这时的政策总的取向是放权地方、调动地方积极性。 当时地方税收的一大来源是企业的增值税,为扩大税基增加收入,地方借着改革开放的春风大力鼓励创业兴办企业,充分发挥了积极性。 但地方的发挥的积极性远超了中央的想象。 需要上交的是税收等预算收入,而乡镇企业利润作为预算外收入是地方独享的,所以地方会对企业大力减税免税甚至放任企业偷税漏水,然后用行政收费、集资、摊派、赞助等手段收一些回来。 乱收费问题后来需要中央专门做决定整顿。 地方通过“用费代税”,把预算内收入变为预算外,避免了和中央分成。 虽然增值税最终由消费者承担,但征收时却面向企业,所以地方扩大税基的方法是服务企业而非消费者。地方政府由此练成了组织产业发展经济的能力,但也形成了重生产轻消费的惯性。 财政包干制导致财政收入占GDP比重和中央预算收入占财政收入比重这“两个比重”下降,同时地方积累了大量物力财力,有初步形成“诸侯经济”的态势。 “两个比重”从80年代到分税制改革前一路走低 为了解决“两个比重”下降等一系列经济社会问题,国家在1993年推行了分税制改革,把税收大头收归中央。 改革后,增值税中央拿四分之三地方留四分之一。但第二大税种,企业所得税,依然是按隶属关系上缴:央企上缴中央,地方企业上缴地方。 于是,地方非常积极地扶持新办乡镇企业作为收入来源,特别是高收入的烟酒类企业。这是九十年代乡镇企业大发展的一个动力。 为了保护本地乡镇企业,当时省与省甚至县与县直接都会设立关卡,禁止外地烟酒进入本地。地方保护主义强到像是一个邦联。 除了本地的烟酒企业外,各地方还大力欢迎外来制造业企业入驻,拉开了招商引资的大幕。 各地为吸引企业开启了内卷,竞相提供更廉价的工业用地、更宽松的政策法规,甚至在劳动保障和环境保护上也争相向企业让步和妥协。 正是各个地方政府的内卷,开启了中国工业化爆炸式发展的时代。 注意1992-2002,2002-2012两段巨大的飞跃 这种各地经济碎片化显然不利于商品流通和经济发展,用现在的话说是“阻碍了全国统一市场”的形成。于是2002年进一步改革,企业所得税中央和地方按六比四分成。 地方已经连续失去了增值税和企业所得税两大收入来源,但招商引资所需的初期基建和政策优惠都需要财力,怎么办? 办法就在脚下,在土地上——住房商品化改革,分房取消。 先贷款基建招商引资,企业到来后吸引人群到所在地区买房,推高地价,把地卖给地产商就能偿还初期基建的贷款,还能有盈余升级基建进行下一轮招商引资。 这就是大家熟悉的土地财政。 国有土地转让收入占地方公共预算收入的比重 只要大部分人都还在农村,都有到城市分享经济成果的愿望,只要经济有上升预期,这个过程就可以一直持续下去。 虽然以上三个时段税制不同,而且有着放权和收权的巨大差异。而针对不同税制地方政府都会极力增加自己能直接支配的收入。 此外“重生产轻消费”的取向也是一贯的。但近期的消费税改革不同: 消费税由生产端征税,改为在消费端征税。 过去,上海人喝茅台,消费税交给贵州;现在,上海人喝茅台,消费税留在上海。 对生产端征税时,税基是企业;对消费端征税时,税基是消费者——特别是有强大消费能力的富人。 相比阻力巨大的资产税,鼓励奢侈消费再大征消费税更温和也更现实一些。 征税的原则 因为消费税直接归地方,地方政府必然会极力增加这部分能直接支配的收入收入。可以预期,各地方会大力建设配套服务来吸引富人——正如八九十年代卷招商引资、00年代后卷卖地炒房一样。 个人的机会也在于此,正如八九十年代的风口是做乡镇企业、00年代的风口是房地产一样,未来一段时间的风口是到对富人有吸引力的地方,赚富人的钱。比如《去浦东,蹭分封》。 一个人的命运,当然要靠个人奋斗,但也要考虑税制带来的历史行程。

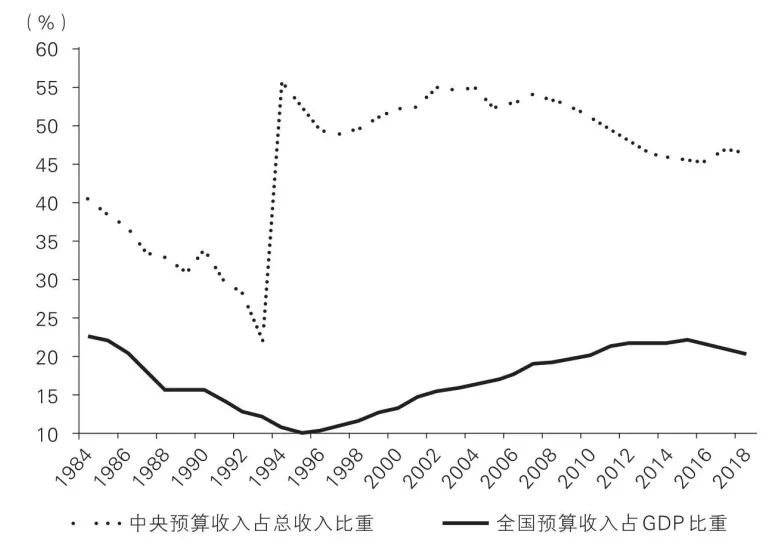

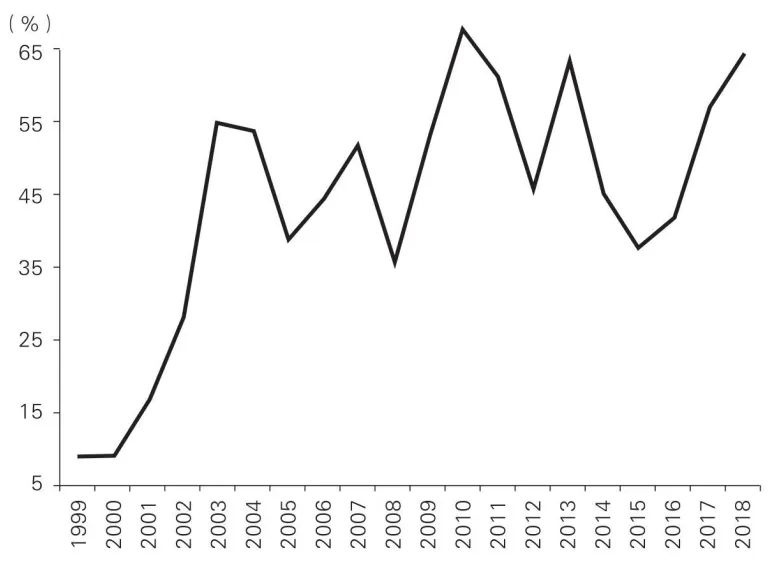

微信ID:dashuzhenzhang