共同富裕,其实可以很具体!

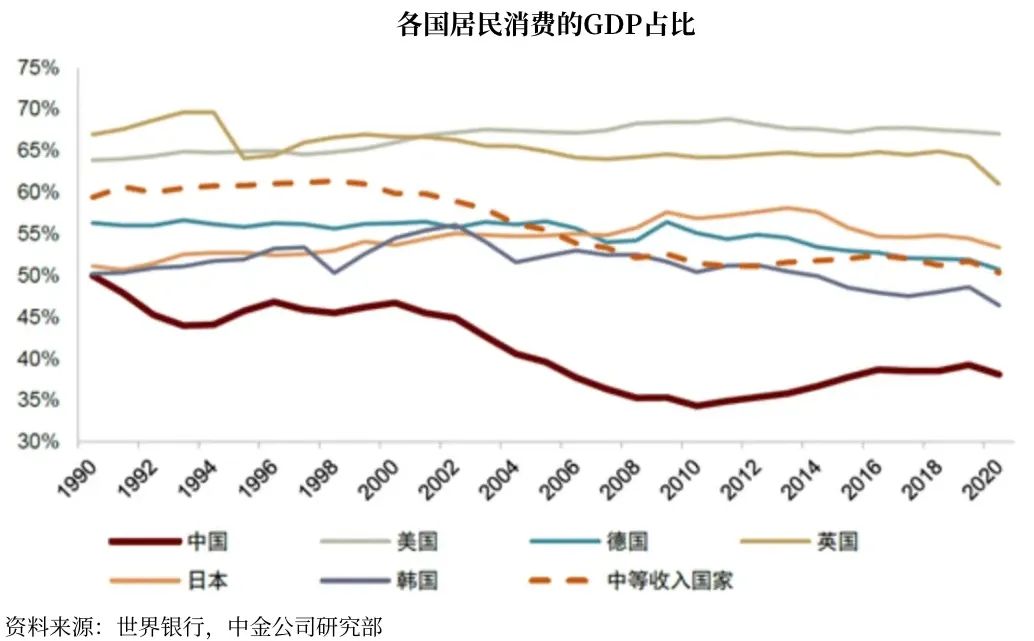

来源:大树乡长(ID:dashuxiangzhang) 大会开完了,《决定》也出来了。 在《决定》中,我注意到了这一条: 聚焦提高人民生活品质,完善收入分配和就业制度,健全社会保障体系,增强基本公共服务均衡性和可及性,推动人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。 可以说,这是本《决定》提出的改革任务之一,要求到2029年中华人民共和国成立八十周年时完成该任务。 这个话题很大。我并不想在空中楼阁中谈论一个和每个人都切身相关的话题,那样并不接地气,也不能传达民意,所以我挑几个具体的点谈谈。 关于改革改的好不好,这个标准其实很早就提出来了。 在上世纪90年代,改革开放总设计师提出衡量改革开放一切工作是非得失的判断标准,即“三个有利于”: 是否有利于发展社会主义社会的生产力, 是否有利于增强社会主义国家的综合国力, 是否有利于提高人民的生活水平。 用这个标准审视当下的我们,其实也很清晰。新质生产力是我们这个时代的提法,实体经济和数字经济深度融合是我们这个时代的特征,但万变不离其宗,终归是要发展生产力。 生产力发展,再具体一点讲就是通过产业升级的方式实现整个社会生产效率的提高。 怎么产业升级?这里就有门道了。 从供给角度来说,就是政府驱动投资、驱动要素集中,人为地实现各类要素供给过剩,最终实现产能过剩。 在过剩中养蛊,通过快速形成产能规模制造卷王,最终的卷王再利用成本优势消灭竞争者,然后再去到国际上竞争。 从需求角度来说,需要不断满足民众需求提供产品,再收回资金进行在生产扩大和研发,在迭代中实现升级。 满足内部需求很重要,但满足外部需求更简单。虽然中国有14亿人,整个五眼联盟+欧盟+日韩也就10亿人左右,但那10亿人却是地球上最富的10亿人。 外部需求只需要把货卖出去就行,卖给富裕发达国家就万事大吉了。而内循环却要考虑分配,考虑财富地流动,考虑如何让14亿人富起来才可能有市场。 更何况权力加上贸易形成买办和垄断,更反对去培育内部市场。 而且万一要是遇到人家放水,手里钞票过剩,那做外贸做的更是心花怒放。 这就是问题了。 这种升级搞法,往大了说,就是改革可能不能给人民群众带来更多获得感,往小了说,就是产业升级不能让老百姓钱袋子鼓起来,让闲暇日子多起来。 这么搞产业升级,一定是效率优先。效率优先,企业和企业间要高强度竞争,那企业内的个体就一定被逼着996。最终的结果是劳动法大概率不能落实。 不能落实倒也能理解。因为不论是我们过去成功的经验,还是发达国家成功的经验,劳动法从来都不是一开始能落实的。无一例外。英国过去是卷王,美国也是卷王。 但牺牲了打工人的健康,就得有经济补偿。 本身效率高的地方,就是生产力提升最快的地方,企业也能创造更多的利润,是有支付的基础的。 辛苦没关系,能给够就行。最糟糕的是,996了,产业升级了,打工人还是和骡马一样。 有人说,人工成本上去了,那产业不都跑了吗? 首先,我们已经过了纯靠人力便宜的阶段了。改革开放几十年,过去靠卖衬衣玩具卷廉价劳动力,现在还靠卖衬衣玩具卷廉价劳动力那不就说明白发展了? 换句话说,过了工业化起步阶段了,就不要拿过去的思维套现在的问题。 其次,现在要卷的是管理,是技术。保障劳动者权益看似短期会降低整体劳动效率,但长期来说保障劳动者权益才是收益最大的。 2021年我国居民消费占GDP的比重是38.4%,全球平均水平是54.9%,美国居民消费支出更是占比达到60%以上。 美国当然是比不了,美元是全球货币,单纯比较美国并没有什么意义。但是我们比全球水平低就真得值得反思。 这里我要讲一个故事。 当年美国在搞产业升级的时候,推出了一个名留青史的产品,叫T型汽车。 它由美国福特汽车公司制造,是世界上第一种以大量通用零部件进行大规模流水线装配作业的汽车。 当时全世界正值第二次工业革命,汽车就是当时的新兴产业。 亨利·福特通过革新管理技术,引入流水装配线,让工人生产效率大幅提升,流水线成为提升利润的源头。 同时亨利·福特无视投资人与管理层的反对,将工人日薪从2美元提高到5美元,而这大约是当时平均工资的三倍。 总结起来就是,公司向技术要利润,向管理要利润,而不是向工人要利润。由此亨利·福特为世界带来三大贡献:流水线生产方式、高薪酬制度以及五天八小时工作制。 这么做一方面让T型车很便宜,成为全世界第一辆普通百姓买得起的汽车;另一方面,亨利·福特重视劳动者权益,让每一位福特员工都能凭借自己的收入购买到一辆自家生产的汽车。 换言之,福特生产的不只是汽车,而是一大群买得起汽车的工人。 自此,“遍身罗绮者,不是养蚕人”成为过去,而这才是产业升级、社会进步的真正内涵。 “全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”,其实这句话,可以很具体。