乡土情:冬天社员打场的那点情事

题记:当事人口述有改动

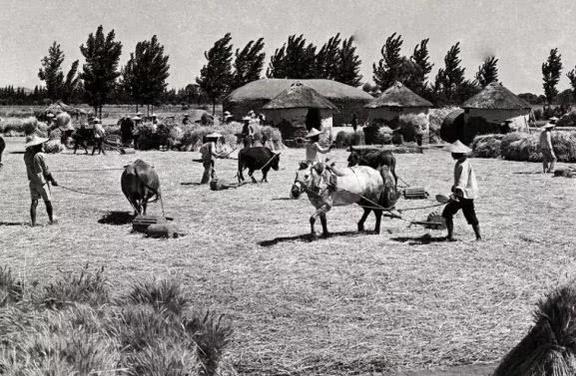

上世纪六十年代及七十年代初期,社员收回的庄稼没有机器,只能用人工把作物的果实打下来,这就叫社员打场。

打场是在庄稼收割完毕,生产队社员用牛马车拉到生产队场院里垛起来,经过秋风一吹,庄稼彻底干了之后才开始打场。

一个生产队的庄稼放到场院里,大垛小垛,堆积如山。社员从落雪之前一直到年关前一个月左右才能把所有的庄稼打完。

打场的时候,先把庄稼在场院里铺成一圈,(厚点铺子粒压不碎)然后用一匹或者两匹马拉磙子压(也可以用驴,骡子拉磙子)。社员在圆圈的中心站立,手拿着鞭子抽马,马就一圈一圈的跑,就把作物的子粒压下来。

社员打场

压下来的子粒用扫帚划拉在一起,白天的时候借着风向扬场。风把灰和庄稼压细碎的沫子吹走,剩下的就是粮食。

约莫马跑多圈之后让马停下来,另一个社员就用木叉把作物翻过去继续压, 直到所有的子粒都压掉了,把作物的秸秆抖搂出去,剩下的就是粮食。黄豆,高粱,谷子等都这样压。苞米就用手搓,或者用榔头打。等后期小队有了手扶拖拉机(俗称蛤蟆车,仅一台)用手扶拖拉机拉磙子压,一台手扶拖拉机也压不了多少,仍然以社员打场为主。

打场白天黑夜一直在进行。晚上打场用手扶拖拉机发电,电灯泡200℃照如白昼一样。秋后的晚上及至冬天的晚上都很冷,打场的社员都穿棉大衣赶磙子。场院里人喊马嘶热闹非凡。社员打场晚上都打到11点前后,很辛苦。

场院里很多社员在打场,男女都有,两个人一伙,马拉磙子,一个赶马的,一个铺场翻场的。特别是冬天的时候,夜里零下40多度,男社员戴狗皮帽子,胳膊套上套袖,手戴着手捂子。女的头上围着围巾。打场庄稼被压出的灰特别大,还呛人。每次干完活,社员的眼睛,鼻子,脸,脖子都是灰,像钻灶坑一样。

和我一起打场的叫巧珍,30多岁,干活不输大老爷们。干活的时候,她偷着把压下来的黄豆装满棉衣棉裤的里面兜里,干完活就顺回了家。每次我都睁一眼闭一眼装没看见,因为她家很穷,粮食年年不够吃。

社员扬场

一天晚上,我俩打场一个小时后,趁着休息的空闲时间,巧珍偷着往兜里装黄豆,她离我也就两三步远。我坐在地上抽烟袋看的真真的。

我抽完烟袋,正往棉鞋磕打烟灰的时候,我眼睛的余光看见队长马上就到我眼前了。我起来急步窜到巧珍面前一把就把她抱在怀里。

“老李,我可啥也没看见啊,啥也没看见!”

队长说完转身到场院西侧看打场去了。

巧珍懵b了,刚想发作骂我我说:“刚才队长来了,你正往兜里装黄豆哪!?”

“大哥,得回你了,要不就麻烦了!”

“妹子,以后注意点,别露馅了!”

老爷们和老娘们大晚上的一搂不管出于什么原因都会有不同的感觉。我们队长是个特别尖的人,嘴很严,从来不挑事,这件事他牙缝都没嵌。

有了那一次,每次打场巧珍都抢着干活,怕我冷特意给我烧一壶开水带着,有的时候还带几个玉米面干粮。打场的社员都走了以后,她故意放慢了脚步等着我,我知道她的心意就紧跟上她。趁着四周人都走光了,我俩就钻进压的软绵绵的谷垛里……

巧珍和我好了十多年,从来没有张嘴向我要一分钱。再后来,巧珍和他男人回上东老家了。临走的时候她约我去场院,她哭了很久。那时候的场院早已物是人非了。

对此,亲们你们怎么看?别忘留言点赞关注呕谢谢你!(图片来源于网络与故事无关侵权即删)

物是人非的场院