刘燕婷:种族灭绝纠缠建国幻梦,六方博弈决定加沙结局

【文/ 刘燕婷】

2025年3月,随着以色列发起新一轮攻势,加沙二次停火宣告破裂,各方也开始了新博弈。

首先是以色列的长驱直入。3月18日,以色列空袭加沙全境,造成超过400人死亡;3月19日,以军重启加沙地面攻势,再度进占内扎里姆走廊(Netzarim Corridor)中部;5月16日,以方宣布发起“基甸战车行动”(Operation Gideon's Chariots),目标是控制整个加沙。

6月13日,以色列与伊朗爆发“12日战争”,标志整场冲突的严重升级;8月8日,以色列安全内阁批准占领加沙城的军事方案;8月20日,以军正式展开对于加沙城的第一阶段的军事行动。显然,无论是哈马斯或伊朗,都无法阻止以色列在加沙的肆无忌惮。

而其结果,就是加沙人道危机的持续升级。2025年7月,联合国沉痛指出,因为以色列的高强度封锁,加沙100%的人口正在经历“高度严重的粮食不安全”,约20%的人口面临灾难性的粮食短缺;另根据加沙卫生部统计,截至2025年8月,加沙有至少60,138人死亡,每37人中就有1人丧生,平均每天有91人死亡,其中至少50%是妇女和儿童。《经济学人》8月报道更指出,战争导致加沙的人均预期寿命下降35岁,严重程度堪比卢安达种族灭绝。

毫无疑问,这种破坏规模既会摧毁加沙的完整世代,也正在腐蚀以色列的国家形象;而长期支援以色列、资助血腥战事的西方国家,也同样被指责是“种族灭绝帮凶”。这就导致欧美开始了一系列“形象工程”:美国积极协调阿拉伯国家斡旋停火,英国、法国、加拿大、澳洲则表态要在9月联合国大会承认巴勒斯坦的国家地位。

显然,随着以色列大开杀戒、西方“人权灯塔”形象蒙尘,局势也来到两种极端的诡异共存:一边是加沙世代的灭绝浩劫,一边是巴勒斯坦的建国幻梦。

而这种天堂地狱的一体两面,正好体现哈马斯、以色列、伊朗、美国、阿拉伯国家、西方世界的复杂博弈。随着战事进入第22个月,这六方所构成的三层互动,也将是牵引加沙终局的最大关键。

2025年8月16日,从以色列边境的一侧看,一辆以色列军车在加沙城(Gaza City)附近行驶。Reuters

哈马斯与以色列:共生死敌的极限拉扯

第一层是直接交战的哈马斯与以色列。基本上,这对死敌虽然立场迥异,却在行动逻辑上“长期共生”。

从1987年哈马斯成立起,以哈就都是彼此的激进理由:哈马斯在“反抗以色列压迫”的大旗下,长期策划针对以色列平民的袭击、反对推进“两国方案”的奥斯陆和平进程;以色列右翼则同样在“哈马斯是恐怖分子”的叙事下,毁弃左翼曾经的和平努力,出台各种掏空“两国方案”的强硬政策,包括以定居点蚕食西岸、用军事在加沙反复“割草”(mowing the grass,כיסוח דשא)。

而这种诡异共生背后,其实带有政治上的各取所需。对哈马斯来说,残暴的以色列是自己的激进底气,也是与巴勒斯坦权力机构一别苗头、争夺政治声望的重要资本;对以色列右翼而言,激进哈马斯同样是自己的屠杀理由,更是毁弃奥斯陆和平进程、实质推进一国方案的“天赐良机”。最终,恶性循环在“阿克萨洪水行动”来到高点,并在扭曲至极后反噬双方。

首先,哈马斯虽以行动推进部分政治目标,包括向全球展示以巴问题的尚未终结、向巴勒斯坦人展现自身斗争意志、干扰沙特与以色列的建交进程,却也无疑付出了惨痛代价,不仅哈尼亚、辛瓦尔等重要领袖先后身亡,哈马斯作为加沙统治者的地位也受到动摇:除了以色列宣称要推翻哈马斯统治,当前由西方与阿拉伯国家共同拟定的停火协议未来规划,也同样要求哈马斯解除武装,加沙更在今年3月爆发反哈马斯的大规模示威。

而以色列虽以“哈马斯先动手”为由,在加沙大开杀戒,又先后入侵黎巴嫩、叙利亚,甚至与伊朗互射导弹,看似正对“抵抗轴心”各个击破,却始终没能完成自己在加沙的三大目标:救回所有人质、推翻哈马斯统治、避免加沙再度成为以色列的安全威胁。

即便眼下以军扩大战事、造成惨重伤亡,哈马斯也只是在8月19日表态接受停火、而没有同意解除武装;但人质家属的耐心已经逼近极限,来自全球的“种族灭绝”指控则愈发汹涌,以色列的西方盟友更已开始“明哲保身”。

整体来说,从持续挨打的哈马斯视角出发,如何在不被以军歼灭的情况下维持抵抗、在不解除武装的前提下实现停火,是一直以来的两大难题;但对大杀四方却无法真正击溃对手的以色列来说,如何在战略泥淖中排序战争目标、在舆论交迫下持续用兵,同样是内塔尼亚胡政权的两大隐忧。

因此,当前惨绝人寰的加沙浩劫,其实更多是被双方当成博弈筹码:以色列想借人道危机驱动阿拉伯国家、加沙民众内外施压,迫使哈马斯主动解除武装;哈马斯则想利用加沙惨状激发全球谴责,迫使以色列立即停火撤军,结束自己的垮台危机。

简单来说,哈马斯希望维系根基,以色列却希望一劳永逸,这就导致双方都在“拖字诀”下原地打转,不肯为了巩固停火真正让步。而这也解释了,为何从2023年11月第一次停火至今,以哈双方虽然持续谈判,却又都在行动上“反复横跳”:哈马斯多次承诺解除武装,却也屡屡改口反悔;以色列多次承诺停火撤军,却也从来没有真正撤出加沙。

伊朗与美国:敌对双方的避战共识

而这就牵动第二层的美国与伊朗博弈,毕竟对以色列与哈马斯来说,美伊两国就是自己的最有力靠山。而也正如以哈这对死敌的彼此“共生”,美国伊朗虽在许多领域针锋相对,却也在加沙战争上形成罕见共识:不论冲突如何惨烈,双方都要避免战事升级成以色列、美国与伊朗的全面战争。

首先是伊朗。从德黑兰利用黎巴嫩内战、伊拉克战争、叙利亚内战、也门内战打造“抵抗轴心”起,伊朗的战略目标就从来不是决战美国,而是要蚕食美国撤出所遗留的权力真空,同时建立自己的战略纵深与势力范围。

当然,美国永远是神权政府的威胁,但德黑兰最直接的地缘对手,始终是同在中东的以色列,还有以沙特为首的海湾阿拉伯国家。这就解释了,为何伊朗会在过去策动胡塞武装袭击沙特,甚至在2023年策应哈马斯发起“阿克萨洪水行动:前者是要迫使沙特进行战略收缩,后者则是在沙特伊朗已经复交的局面下,要阻止以色列进一步渗入海湾。

整体来说,伊朗更希望耕耘自己在中东的“一亩三分地”,而不是仿效俄罗斯,与美国展开势力范围的大博弈。但有鉴于以色列与美国的特殊关系,伊朗与以色列的斗争一旦超出某个临界点,就必然牵动美国与伊朗的危险平衡。

因此加沙战争爆发后,伊朗虽然第一时间调动“抵抗轴心”支援哈马斯,却也不断上演“唾面自干”的战略克制:从2024年4月的以色列轰炸伊朗驻叙利亚使馆、7月哈马斯领导人哈尼亚遇刺、9月黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉遇刺、10月以色列入侵黎巴嫩、12月叙利亚变天,再到2025年6月的“12日战争”,伊朗即便对以色列攻势有所回应,也更多是以“战略止损”为最高目的。

1 2 下一页 余下全文再来是美国。从奥巴马规划撤出中东、重返亚洲起,美国如何在减少投入同时维系影响力,就始终是历任政府的大哉问。

而从现实布局来看,美国的“撤出后格局”维系,其实主要是仰赖以色列,还有以沙特为首的海湾阿拉伯国家,来为自己确保能源、水道、基地等关键资产的安全。只是在“抵抗轴心”持续扩张的背景下,美国撤出必然加剧以色列、沙特面对“伊朗威胁”的不安全感,导致前者的各种“先斩后奏”与后者的对美离心。因此如何为盟友管控“伊朗威胁”,也始终是美国的一大难题。

当然,随着沙特在2023年与伊朗复交,情势已与过往不同,但以色列的“伊朗威胁”焦虑还是没有消除,这就给加沙战争下的美国带来极大挑战:如何在“阿克萨洪水行动”已经爆发的背景下,既为以色列降低“伊朗威胁”,又避免引爆中东大战?

从结果来看,美国选择了逐一削弱“抵抗轴心”:针对加沙,美国持续要求哈马斯解除武装、结束统治;针对黎巴嫩,美国虽与法国共同斡旋停火,却也持续施压黎巴嫩政府,令其敦促真主党解除武装;而针对“后阿萨德时代”的叙利亚,美国默许了以色列的入侵驻扎,并通过沙特来遂行自己的间接统治,阻止德黑兰重拾影响力;至于针对伊朗,以伊“12日战争”本身就是美国“开绿灯”的产物,当然仓皇收场也是必走之路。

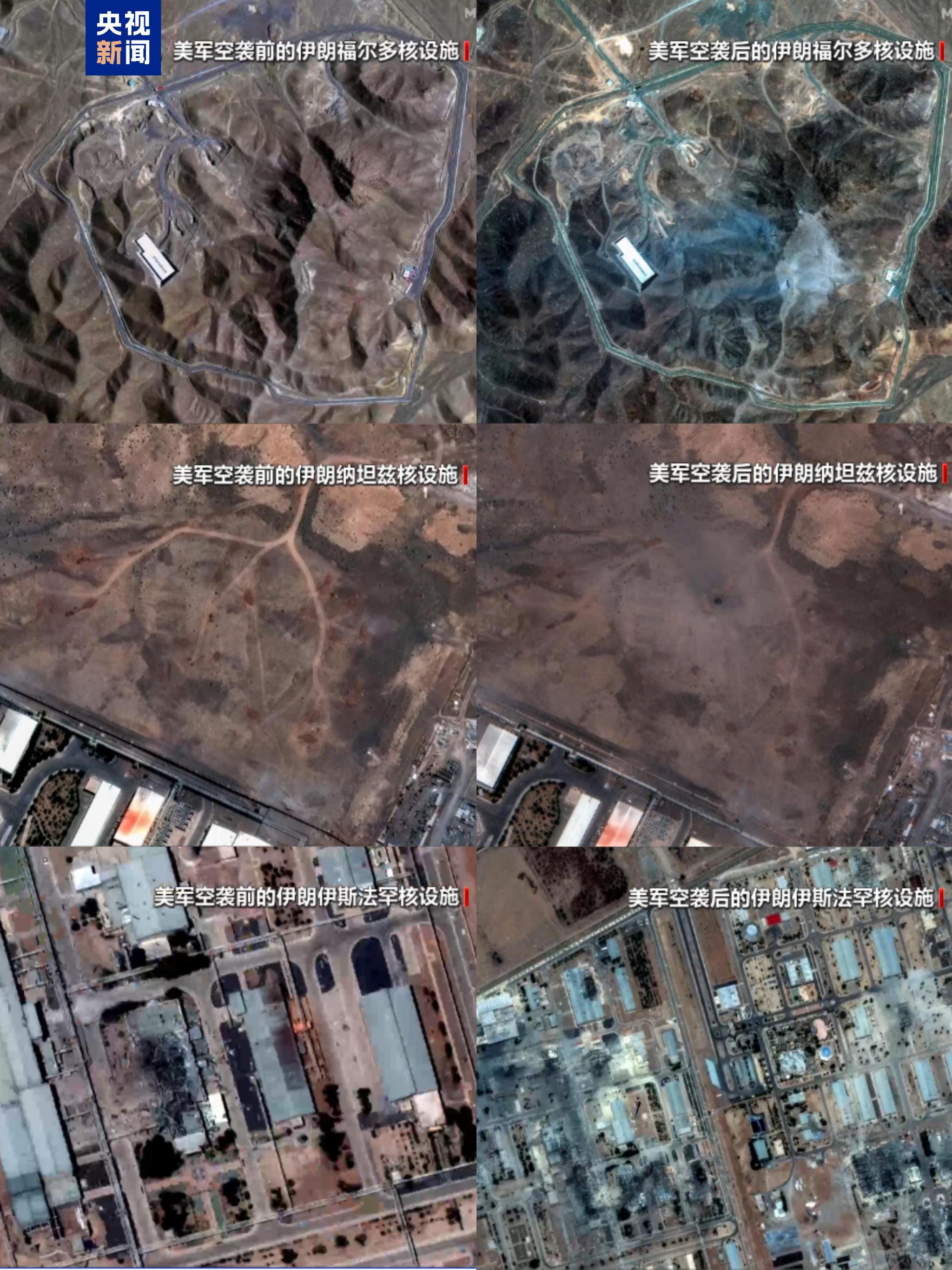

当地时间6月21日晚间,美国总统特朗普发表全国电视讲话时表示,美国刚刚“彻底清除”了伊朗三处核设施,美国的目标是摧毁伊朗核能力。央视新闻

因此聚焦美伊两国的加沙棋局,双方虽然立场敌对,却也不是毫无共鸣:对支援哈马斯的伊朗来说,如何在牵制以色列同时保全“抵抗轴心”、在维系颜面同时避免对美开战,始终是德黑兰面向局势的底线思维;而对担任以色列靠山的美国来说,如何既“两肋插刀”又不至于“舍命陪君子”、既维持战略威慑又不至于重返中东泥淖,也同样是需要拿捏分寸的危险游戏。

但这种“避战默契”不等于围绕加沙的“真实共识”:伊朗出于保全“抵抗轴心”的考量,当然希望以色列停火撤军,却显然不乐见哈马斯解除武装,因为这等于让自己的多年投入付诸东流;而美国虽不想重开中东战线,却一来出于跟以色列的特殊关系,对其安全感“责无旁贷”,二来出于中东布局考量,希望削弱“抵抗轴心”,所以也不乐见哈马斯继续统治加沙,因此即便成功斡旋出两次停火,却也始终没有强逼以色列遵守。

归根结底,当前美伊两国都出于自身利益考量,不愿接受隐患未除、动摇根基的停火状态,自然也就不会迫使以哈双方对核心底线进行让步,停火也就因此难以巩固。

阿拉伯与西方:美国隐形的间接统治

而在前述两层的基础上观察第三层:广泛的阿拉伯与西方国家,就能看到更耐人寻味的现实。

直觉上理解,面对加沙浩劫,西方与阿拉伯理应是冷淡与激愤的两边,前者为以色列护航、后者为巴勒斯坦吶喊。当然,这也确实是“阿克萨洪水行动”爆发之初,双方政府的制式反应,只是从战争进入第22个月的当前发展来看,现实远比想象复杂:“冷淡与激愤”的分野确实存在,却不纠缠于西方与阿拉伯国家,而是割裂在政府作为与民间舆论上。

换句话说,对于加沙的同情其实跨越国界与族群分野,却没有真正过渡到政策场域。而这背后原因,其实来自美国行之有年的“间接统治”。

首先是欧洲、澳大利亚等西方国家。从冷战开始,这些国家就是美国影响力辐射的势力范围,即便近年因为美国国力衰弱、特朗普代表的“美国优先”崛起,各国不如过去“唯美是从”、也在外交上更有自主性,但至今为止,西方还是没有旗帜鲜明的“反美政府”;就算近年欧洲出现所谓“极右崛起”,这些政治明星也大多在追逐权力核心、获取政权的过程中,削掉稜角、靠向主流,并在执政后的对美方针上萧规曹随,例如意大利的梅洛尼政府。

而这背后原因,除了西方各国的意识形态本就与美国相对接近,也与美欧安全利益的高度绑定有关:即便特朗普要求各国提高军费支出,引发不少外交口角,欧洲也终究还是在“搭美国的安全便车”。换句话说,与冷战时期相比,美国对于西方各国的影响力确实下降,但也正因冷战时代的漫长积累,双方当前互动还是依循曾经的主从模式,美国影响力也远不到荡然无存的程度。

这就解释了西方面对加沙浩劫的真实取态。“阿克萨洪水行动”爆发之初,欧洲、澳大利亚等国无一例外,全都跟随美国支持以色列。当然,这背后也有“反犹主义”是禁忌、以色列大力游说等因素,但这些因素在一定程度上,也都是美国强势调控下的必然发展。

虽说目前战事加剧,美国之外的西方国家多有微词、甚至表态要承认巴勒斯坦,却也始终没有逾越美国的对以方针:各国可以口头谴责以色列屠戮加沙、军事扫荡西岸,甚至进行小规模的军火禁运,却永远不可能对以色列发起对俄等级的大规模制裁,更不要提派兵介入。

2025年5月,特朗普出访中东,与沙特王储穆罕默德在利雅得皇家宫廷会谈。法新社

再来是姿态更微妙的阿拉伯国家。综观中东,除了伊朗反美色彩明显、土耳其主打机会主义外,基本上多数阿拉伯政权,都是一定程度上的“亲美政权”、或者至少是“不反美政权”,也就是虽在中美俄间操作战略对冲,却不会真的走上反美路线,以沙特为首的海湾阿拉伯国家就是鲜明案例。

当然,从意识形态光谱、政治制度来看,阿拉伯国家与美国差异颇大,与华盛顿的协调程度也远不如欧洲。但以沙特为例,该国除了当前皇室外,还曾孕育搅动风云的本·拉登。对华盛顿来说,当前皇室即便“不完美”,却已是比后者更好的合作伙伴。

而虽说沙特等海湾国家明显摆荡在中美间、希望极大化国家利益,但美国与当地也不是毫无重要联系,例如大小不等的军事基地、始终没有废除的石油美元制、金额惊人的军火贸易,以及近年兴起的半导体投资。正如针对埃及、约旦等国,美国援助也同样是不可或缺的重要存在。

因此在这种背景下应对以巴冲突,阿拉伯国家或许会严厉谴责以色列,却不会真正挑战美国支持以色列的现实结构:冲突发生至今,没有任何阿拉伯国家与以色列断交,更不要提出兵干预;各国在附和美国停火斡旋、谈及加沙未来规划时,也都表态要求哈马斯解除武装;埃及甚至进行了舆论维稳,要求作为伊斯兰世界灯塔的艾资哈尔清真寺撤除对于加沙饥荒的公开谴责。

而从更宏观的视角来看,这种美国影响阿拉伯国家对以政策的结构,其实早在“阿克萨洪水行动”前就已成形,包括经历中东战争挫败后,各国都在行动上实质抛弃巴勒斯坦,接着是埃及、约旦与以色列的先后建交,再到特朗普大力促成“亚伯拉罕协议”,以及之后拜登曾大力推动的沙特以色列关系正常化。

当然,这背后也不能排除阿拉伯国家对伊朗“抵抗轴心”的提防,例如沙伊两国虽已复交,但从沙特积极配合美国干涉叙利亚来看,利雅德其实也乐见“抵抗轴心”衰弱。

因此聚焦加沙停火议题,对美国之外的西方各国来说,资助战争与维持道德门面,实在是鱼与熊掌不可兼得;正如作为“巴勒斯坦同胞”的阿拉伯国家,也终究难在国家利益与民族道义上两全。这就导致双方即便都对浩劫本身“口惠实不至”,却也都希望加沙尽快停火,好为自己免除舆论质疑与道德拷问。

只是归根结底,不论是西方当今的别扭姿态、又或是阿拉伯国家的集体回避,其实都是美国“间接统治”的直接结果。而在以色列与哈马斯持续僵持,伊朗希望保全自身、美国又不愿彻底约束以色列的背景下,西方的承认巴勒斯坦国,其实也就等同阿拉伯国家的不承认以色列,都是政治正确的形式过场,无改战事僵持、冲突反覆的底层结构;正如没有大国推动的“两国方案”,其实也就形同废墟上的光鲜招牌,只能摆拍不能营业,能供颜面扫地的各方擦脂抹粉,却保障不了巴勒斯坦人的最基本生存权。

无奈的是,在这六方的当前立场出现突破性变化前,不论各方口头如何表态,笼罩加沙的都只会是尸山血海的无边虚妄:种族灭绝持续发生,建国前景则一片迷茫。

首页 上一页 1 2 余下全文【文/ 刘燕婷】

2025年3月,随着以色列发起新一轮攻势,加沙二次停火宣告破裂,各方也开始了新博弈。

首先是以色列的长驱直入。3月18日,以色列空袭加沙全境,造成超过400人死亡;3月19日,以军重启加沙地面攻势,再度进占内扎里姆走廊(Netzarim Corridor)中部;5月16日,以方宣布发起“基甸战车行动”(Operation Gideon's Chariots),目标是控制整个加沙。

6月13日,以色列与伊朗爆发“12日战争”,标志整场冲突的严重升级;8月8日,以色列安全内阁批准占领加沙城的军事方案;8月20日,以军正式展开对于加沙城的第一阶段的军事行动。显然,无论是哈马斯或伊朗,都无法阻止以色列在加沙的肆无忌惮。

而其结果,就是加沙人道危机的持续升级。2025年7月,联合国沉痛指出,因为以色列的高强度封锁,加沙100%的人口正在经历“高度严重的粮食不安全”,约20%的人口面临灾难性的粮食短缺;另根据加沙卫生部统计,截至2025年8月,加沙有至少60,138人死亡,每37人中就有1人丧生,平均每天有91人死亡,其中至少50%是妇女和儿童。《经济学人》8月报道更指出,战争导致加沙的人均预期寿命下降35岁,严重程度堪比卢安达种族灭绝。

毫无疑问,这种破坏规模既会摧毁加沙的完整世代,也正在腐蚀以色列的国家形象;而长期支援以色列、资助血腥战事的西方国家,也同样被指责是“种族灭绝帮凶”。这就导致欧美开始了一系列“形象工程”:美国积极协调阿拉伯国家斡旋停火,英国、法国、加拿大、澳洲则表态要在9月联合国大会承认巴勒斯坦的国家地位。

显然,随着以色列大开杀戒、西方“人权灯塔”形象蒙尘,局势也来到两种极端的诡异共存:一边是加沙世代的灭绝浩劫,一边是巴勒斯坦的建国幻梦。

而这种天堂地狱的一体两面,正好体现哈马斯、以色列、伊朗、美国、阿拉伯国家、西方世界的复杂博弈。随着战事进入第22个月,这六方所构成的三层互动,也将是牵引加沙终局的最大关键。

2025年8月16日,从以色列边境的一侧看,一辆以色列军车在加沙城(Gaza City)附近行驶。Reuters

哈马斯与以色列:共生死敌的极限拉扯

第一层是直接交战的哈马斯与以色列。基本上,这对死敌虽然立场迥异,却在行动逻辑上“长期共生”。

从1987年哈马斯成立起,以哈就都是彼此的激进理由:哈马斯在“反抗以色列压迫”的大旗下,长期策划针对以色列平民的袭击、反对推进“两国方案”的奥斯陆和平进程;以色列右翼则同样在“哈马斯是恐怖分子”的叙事下,毁弃左翼曾经的和平努力,出台各种掏空“两国方案”的强硬政策,包括以定居点蚕食西岸、用军事在加沙反复“割草”(mowing the grass,כיסוח דשא)。

而这种诡异共生背后,其实带有政治上的各取所需。对哈马斯来说,残暴的以色列是自己的激进底气,也是与巴勒斯坦权力机构一别苗头、争夺政治声望的重要资本;对以色列右翼而言,激进哈马斯同样是自己的屠杀理由,更是毁弃奥斯陆和平进程、实质推进一国方案的“天赐良机”。最终,恶性循环在“阿克萨洪水行动”来到高点,并在扭曲至极后反噬双方。

首先,哈马斯虽以行动推进部分政治目标,包括向全球展示以巴问题的尚未终结、向巴勒斯坦人展现自身斗争意志、干扰沙特与以色列的建交进程,却也无疑付出了惨痛代价,不仅哈尼亚、辛瓦尔等重要领袖先后身亡,哈马斯作为加沙统治者的地位也受到动摇:除了以色列宣称要推翻哈马斯统治,当前由西方与阿拉伯国家共同拟定的停火协议未来规划,也同样要求哈马斯解除武装,加沙更在今年3月爆发反哈马斯的大规模示威。

而以色列虽以“哈马斯先动手”为由,在加沙大开杀戒,又先后入侵黎巴嫩、叙利亚,甚至与伊朗互射导弹,看似正对“抵抗轴心”各个击破,却始终没能完成自己在加沙的三大目标:救回所有人质、推翻哈马斯统治、避免加沙再度成为以色列的安全威胁。

即便眼下以军扩大战事、造成惨重伤亡,哈马斯也只是在8月19日表态接受停火、而没有同意解除武装;但人质家属的耐心已经逼近极限,来自全球的“种族灭绝”指控则愈发汹涌,以色列的西方盟友更已开始“明哲保身”。

整体来说,从持续挨打的哈马斯视角出发,如何在不被以军歼灭的情况下维持抵抗、在不解除武装的前提下实现停火,是一直以来的两大难题;但对大杀四方却无法真正击溃对手的以色列来说,如何在战略泥淖中排序战争目标、在舆论交迫下持续用兵,同样是内塔尼亚胡政权的两大隐忧。

因此,当前惨绝人寰的加沙浩劫,其实更多是被双方当成博弈筹码:以色列想借人道危机驱动阿拉伯国家、加沙民众内外施压,迫使哈马斯主动解除武装;哈马斯则想利用加沙惨状激发全球谴责,迫使以色列立即停火撤军,结束自己的垮台危机。

简单来说,哈马斯希望维系根基,以色列却希望一劳永逸,这就导致双方都在“拖字诀”下原地打转,不肯为了巩固停火真正让步。而这也解释了,为何从2023年11月第一次停火至今,以哈双方虽然持续谈判,却又都在行动上“反复横跳”:哈马斯多次承诺解除武装,却也屡屡改口反悔;以色列多次承诺停火撤军,却也从来没有真正撤出加沙。

伊朗与美国:敌对双方的避战共识

而这就牵动第二层的美国与伊朗博弈,毕竟对以色列与哈马斯来说,美伊两国就是自己的最有力靠山。而也正如以哈这对死敌的彼此“共生”,美国伊朗虽在许多领域针锋相对,却也在加沙战争上形成罕见共识:不论冲突如何惨烈,双方都要避免战事升级成以色列、美国与伊朗的全面战争。

首先是伊朗。从德黑兰利用黎巴嫩内战、伊拉克战争、叙利亚内战、也门内战打造“抵抗轴心”起,伊朗的战略目标就从来不是决战美国,而是要蚕食美国撤出所遗留的权力真空,同时建立自己的战略纵深与势力范围。

当然,美国永远是神权政府的威胁,但德黑兰最直接的地缘对手,始终是同在中东的以色列,还有以沙特为首的海湾阿拉伯国家。这就解释了,为何伊朗会在过去策动胡塞武装袭击沙特,甚至在2023年策应哈马斯发起“阿克萨洪水行动:前者是要迫使沙特进行战略收缩,后者则是在沙特伊朗已经复交的局面下,要阻止以色列进一步渗入海湾。

整体来说,伊朗更希望耕耘自己在中东的“一亩三分地”,而不是仿效俄罗斯,与美国展开势力范围的大博弈。但有鉴于以色列与美国的特殊关系,伊朗与以色列的斗争一旦超出某个临界点,就必然牵动美国与伊朗的危险平衡。

因此加沙战争爆发后,伊朗虽然第一时间调动“抵抗轴心”支援哈马斯,却也不断上演“唾面自干”的战略克制:从2024年4月的以色列轰炸伊朗驻叙利亚使馆、7月哈马斯领导人哈尼亚遇刺、9月黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉遇刺、10月以色列入侵黎巴嫩、12月叙利亚变天,再到2025年6月的“12日战争”,伊朗即便对以色列攻势有所回应,也更多是以“战略止损”为最高目的。

1 2 下一页 余下全文