看懂了稀土战争,你就看透了贸易战的本质和未来!

来源:观雨大神经

第一节·不复存在的舒适区

从2018年到现在,美国和全世界的贸易战已经打了7年。

这7年来大家各种见招拆招你来我往,基本上都没睡过几天踏实觉。

不过总的来说,美国相对比较安逸,因为每次都是他先出招,别人再被迫接招。

接不住,他就割一刀;接住了,那他就过段时间再出一招。

这种打法是专属于世界霸主的舒适区。

然而就在前几天,美国突然从这个舒适区被一脚踢了出去。

我国商务部在10月9日连发两份公告,开启了新一轮稀土管制。

相对于之前的管制措施,新措施主要有三个特点:

增加了管制物品的种类。

把稀土产业链的技术环节也纳入管制范围,包括开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造......

管制物项被延伸到了境外。即使是在境外生产的产品,只要含有中国规定的稀土物项,也要接受中国的管制。

这三点对美国的影响很大,尤其是第三点,基本就是一个长臂管辖政策,直接把美国买稀土的所有渠道都堵死了。

这一刻,美国终于尝到了被迫接招的酸爽。

后来的事大家都知道了,特朗普在得到消息后暴跳如雷,疯狂放了一波狠话。

但在一怒之下怒了一下后,又很快“回归理性”。

虽然现在懂王依旧反反复复的把关税惩罚挂在嘴边,但两国下阶段的谈判应该会取得一些进展。

毕竟诚意都是逼出来的。

只要美国愿意回到正道上来,我们也不会一直卡着稀土。相信他们以后会慢慢适应这种“被拿捏”的感觉。

而我今天之所以想聊一下这个话题,主要是因为这场“稀土战争”本身就是一个非常好的案例。

好就好在它身上集合了两个互相矛盾但又各自“有道理”的观点:

第一个观点认为稀土只是一种随处可见的原材料,你不卖有的是人卖。对它的限制只会在短期内有效,时间一长就会被对手破解。

第二个观点认为稀土十分重要,所以用它来作为制裁武器是一个非常有效的策略。

哪种观点对呢?

只要把这个问题搞清楚,你对贸易战的理解就能超过大多数半吊子经济学家,同时也可以对贸易战的发展趋势做出准确的判断。

第二节·工业维生素

在讨论稀土战争之前,我们需要先明白一个道理,任何贸易制裁都会损害贸易双方的利益。

但有时候实在是没办法。

因为贸易规则不是老天爷给的,而是人定的。

人定的规则自然需要人去维护:只有让破坏规则的人遭受惩罚,规则才能维持下去。

美国之所以能从2018年开始一直打王八拳打到现在,最主要的原因就是没人惩罚他。

没办法,各国都怂嘛。

大家一开始都是抱着合作共赢的态度去跟美国谈的,想的都是“各退一步你好我好大家好”。

只要能安抚住美国这个世界霸主,哪怕自己多退一点也可以。

谁知各国一次又一次的退让换来的却是美国一次又一次的得寸进尺。

正如杨老所说:“我们把你们想得太好了。”

而和那些打定主意一跪到底的国家不同,我们在忍受了美国7年的王八拳后,也决定出点狠招。

结果这一招打出去后人们猛然发现:

原来一旦动起真格,美国是一招也接不住。

那我们为什么会选择在稀土上重拳出击呢?

正如上文所说,稀土很重要。

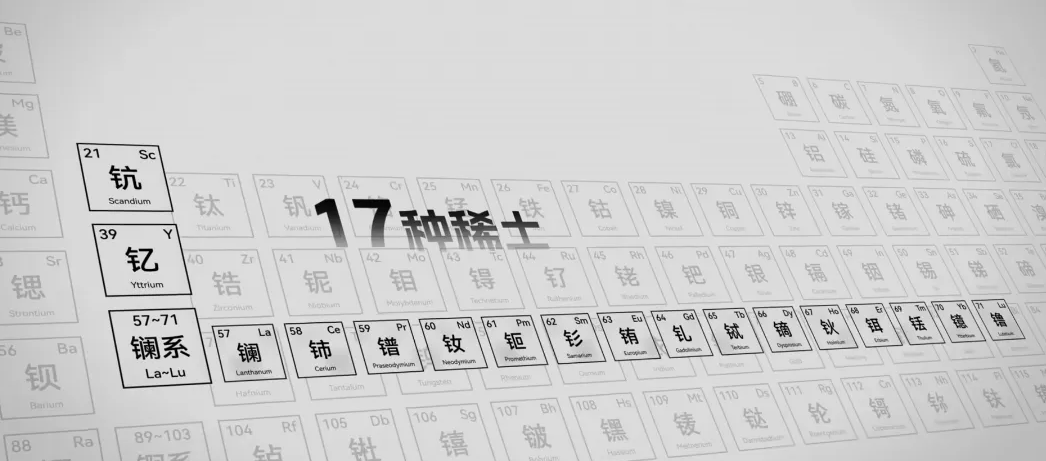

它不是一种土,而是17种元素的总称。

具体来说就是化学元素周期表的第21号元素钪、第39号元素钇以及第57~71号“镧系元素”

这些元素根据物理和化学性质的不同,又被分为了三组:

轻稀土组:镧、铈、镨、钕、钷;

中稀土组:钐、铕、钆、铽、镝;

重稀土组:钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。

大多数轻稀土的原子序数较小(钪、钇除外),化学反应的活性较高。重稀土元素则普遍原子序数较大,稳定性较高。

这些元素在工业制造中的作用非常神奇。

比如说含有钕元素的钕磁铁是目前人类已知的最强磁铁。

从电动车用的高性能电机到航空母舰用的电磁弹射器,但凡与高性能磁场相关的产品都离不开这个物质。

又比如说铒是光纤激光器的核心材料,直接关系到激光光纤的通讯效能。

镧则对压电材料、电热材料、磁阻材料、发光材料、贮氢材料、光学玻璃、激光材料以及各种合金材料的性能起着关键作用。

......

可以说现代工业的每一个角落里都蹲着一个或多个稀土元素。

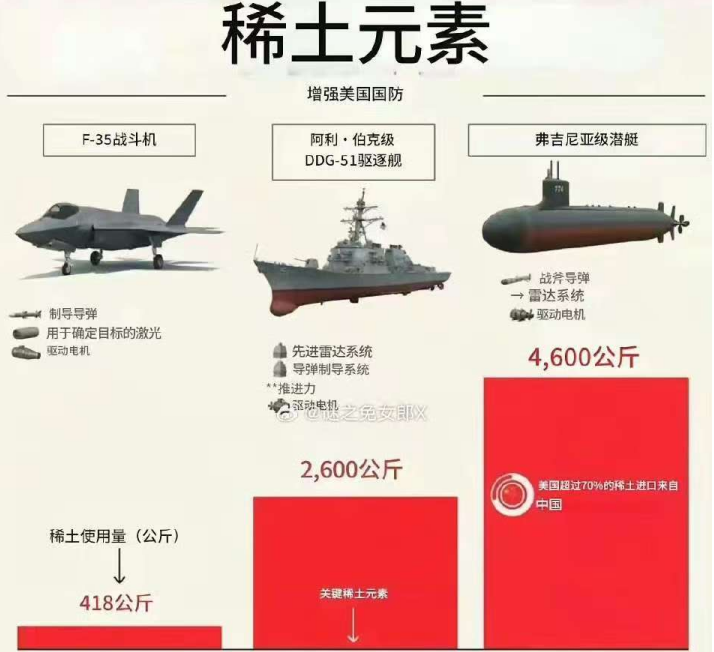

比如说大家平时喜闻乐见的现代战斗机、导弹制导系统、雷达、隐身技术......这些东西全都需要配备特殊的稀土部件。

现在美国每一架F-35战斗机都包含近418公斤的稀土材料,至于军舰、核潜艇等装备身上的稀土就更多了。

除此之外,人工智能、6G基础设施、量子计算相关设备、高端智能手机、医疗成像设备、激光器、光纤电缆、新能源相关设备、半导体制造设备......也全都离不开稀土。

因此稀土也被称为“工业维生素”。

用量不多但不可或缺,且科技含量越高的产业对它越敏感。

你如果没有稀土,那你压根就没有加入现代工业大家庭的资格。

而我们之所以有能力制裁这个产品,直接原因就是我们垄断着这个产品的供应。

如今全球稀土的开采量有差不多70%在中国。

这意味着只要中国一断供,很多地方的现代工业就要停摆,所以管制的效果立竿见影。

但正如上文所说,现实中还存在着另外一种观点:

稀土管制从长期看是无效的,因为这类矿产到处都有,等别人也开始生产稀土后,我们就会失去大量的稀土市场份额。

这种观点来源于这么一个常规的认知:

在贸易战中,只有限制技术含量高的产品才能真正威胁到对方。

因为技术含量高的东西别人造不出来,你不供货买家就只能干瞪眼;而技术含量低的东西谁都能造,你不卖我另找一家便是。

最典型的例子就是美国对芯片的限制。

芯片的技术含量非常高,他们一卡芯片,我们确实很被动。

而稀土只是一种原材料。

中国的稀土储量虽然世界第一,但也不过40%多。

所以按常理,其他国家完全可以自己开采和生产稀土,进而导致我们的制裁无效。

这个说法对吗?

如果放在50多年前,确实很对。

第三节·特殊的“资源”

作为一个稀土大国,中国从上世纪70年代就开始出口稀土矿了。

但如果那个时候我们把稀土当作制裁武器来用的话,其他国家只会用看傻X的眼光看着我们。

因为那个时候我们出口的稀土是最初级的原矿。这个产品确实随处可见,你不卖有的是人卖。

而且当时还有一个反常识的现象:

中国虽然是全球稀土储量最大的国家,却一直需要进口外国稀土。

这是为什么呢?

因为稀土这种原材料的关键从来就不是“挖出来”,而是“炼出来”。

正如化学元素周期表标注的那样,17个稀土元素中有15个是挤在一个格子里的:镧系元素。

元素周期表之所以这么安排,就是因为这15个元素的化学性质十分接近。

这就导致了一个结果:

这些元素在现实中会共生在一起,很难将它们分离开来。

所以提炼稀土元素是一个非常考验技术的活。

50多年前的中国还没有成熟的冶炼分离技术,无法对稀土进行提炼,只能挖出来贱卖,同时还得高价买入别人提炼好的成品。

作为后进的发展中国家,在产业的起步阶段是非常艰难的。因为世界上已经存在技术比你更先进、产能比你更强大的对手。

不追赶嘛,永远落后;追赶嘛,一开始自己做出来的产品肯定竞争不过对手、很难卖出去,巨大的投入不知道什么时候才会有回报。

面对这种局面,一般的发展中国家也就躺平了。

认命吧,老老实实挖矿不香么?

但中国不同,中国有一种其他国家不具备的“资源”:国士。

徐光宪,1920年出生,在日本侵华期间颠沛流离,但仍坚持学业,最终在1940年考入交通大学。

他从1946年开始在交通大学担任助教,于1948年考取公派赴美留学资格;1951年获美国哥伦比亚大学物理化学博士学位,并被导师推荐去芝加哥大学做博士后研究。

不过当时朝鲜战争已经爆发,徐光宪为报效祖国,遂携妻以回国探亲的名义踏上归程。

回国后,徐光宪在北京大学化学系担任副教授,研究方向主要是核燃料化学。

到了70年代,徐光宪看到中国因缺乏提炼稀土的能力、只能把宝贵的资源当“石头”卖,感到十分痛心,遂把工作重心转移到稀土分离和萃取上。

这时候就碰到了刚才的问题:

西方已经有现成的成熟技术,你再去追赶,即使做出来了也难以和对方竞争。

不过这对于徐光宪这样的大神来说不是问题。

因为他压根就看不上西方的技术。

当时西方国家用来提炼稀土的主流技术是离子交换法和分级结晶法。

其中离子交换法效率太低,分级结晶法又成本太高。

这就导致当时的高纯度稀土十分昂贵,无法“飞入寻常百姓家”。

而徐光宪则提出了一套新的理论:稀土串级萃取。

什么叫“串级萃取”呢?

比如说现在有一勺盐和一勺味精混在一起了,而我们想把它们分开,那么可以这么操作:

把这勺混合物倒入一瓶半水半油的容器里面,然后使劲搅拌摇匀。

摇匀后就静置,过一段时间油和水会自然分层。

因为盐更容易溶解在水里、味精更容易溶解在油里,所以此时水里的盐会更多一些,油里的味精会更多一些。

接下来可以把下层的水抽出来,然后分别蒸干水和油。

蒸干水后你会获得一堆含盐量更高的混合物,蒸干油后你会获得一堆含味精量更高的混合物。

当然了,仅靠一次操作还不能把盐和味精彻底分离。

如果想获得纯度更高的盐和味精,那就得多萃取几次:

把上一锅分离的油和水,分别再去和下一锅新的水和油继续萃取。

每萃取一次,分离的纯度就提升一点,经过足够次数的萃取,就能把两个东西几乎完全分离开来。

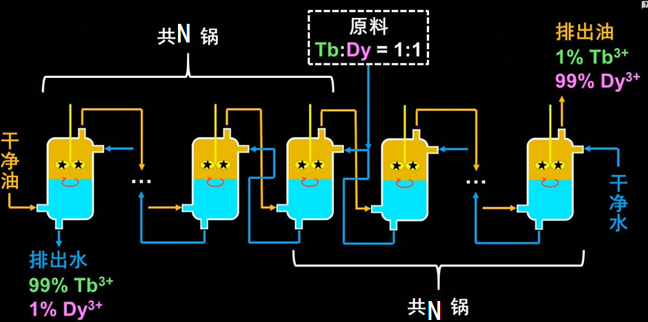

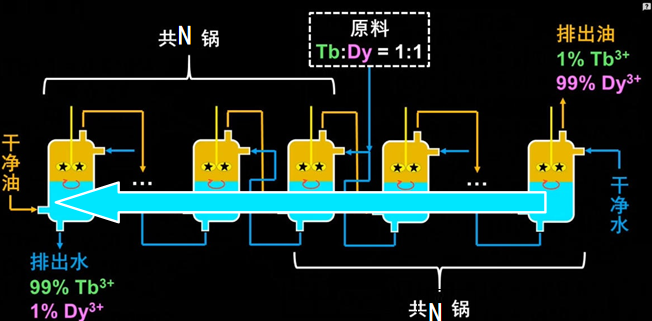

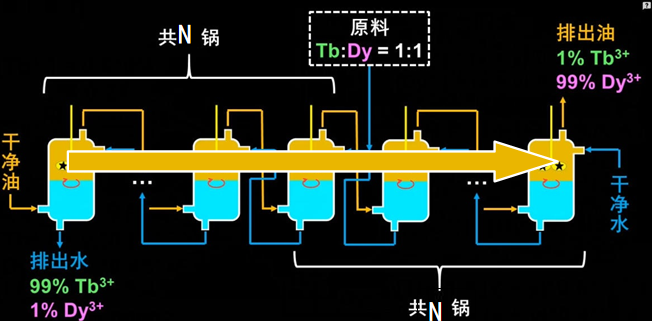

为了方便操作,人们干脆把这些用来萃取的“锅”串联在一起,实现同步萃取。

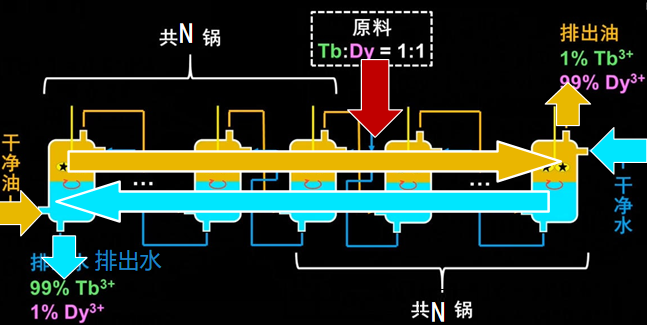

(注:原图修改自B站UP主马德波尔的视频)

如上图,干净的水从最右边的锅进入,完成一次萃取步骤后,下层的水就抽出来流入左边的锅。

如此循环,每流进一个锅,较易溶于水的物质浓度就提升一次,最终从最左边的锅流出的水里就几乎只溶有该物质了。

干净的油则从最左边的锅进入,完成一次萃取步骤后,上层的油就抽出来流入右边边的锅。

如此循环,每流进一个锅,较易溶于油的物质浓度就提升一次,最终从最右边的锅流出的油里就几乎只溶有该物质了。

在这个过程中,中间要源源不断加注需要分离的原料、右边需要源源不断加注干净水、左边需要源源不断加注干净油。

这种把大量的锅串联起来进行多次萃取的方法,就是串级萃取。

现实中的稀土萃取生产线通常会用到几十甚至上百个萃取容器。

不过具体针对不同的元素应该用什么水、什么油、按什么比例萃取...这就需要在长期的实践中总结和积累了。

徐光宪不仅提出了串级萃取理论,还设计了相应的工艺,使得该方法在工业中的应用成为可能。

上世纪70年代末,徐光宪开始在全国免费推广这项技术,中国也正是从这个时候开始向真正的稀土强国迈进。

1983年,中国获得第一项稀土元素专利;1997年,中国在该领域的专利数量超过了美国。

2007年,在徐光宪的多次呼吁下,中国开始对稀土的生产和出口进行限制,并将该产品视为国家重要的战略资源。

2015年,徐光宪教授与世长辞。

他为世人留下的,是一个人类历史上前所未有的超级稀土强国。

如今中国积累的稀土元素专利数量已经超过了美国和世界其他国家的总和。

第四节·美国的挣扎

上文提到过,中国稀土开采量的全球占比接近70%。

不过很多国家只是挖矿,并不精炼。如果算精炼产量的话,中国的占比是90%以上,其中重稀土的精炼产量占比更是达99%以上。

我即世界。

另外中国现在还是世界上最大的稀土进口国,当然,进口的都是稀土原矿。

因为全世界的稀土都需要运来我国进行精炼。

而且中国不仅精炼数量的占比高,纯度也甩开其他国家几个数量级。

目前中国对稀土元素的提纯可以达到6N级别。

所谓的“6N”就是指“6个9”,即99.9999%。

而其他国家目前只有2N~3N的水平。

这个水平的产品在我们的某宝平台上就能买到,1克只要几块钱。

那么稀土的纯度有什么意义呢?

稀土的纯度对材料的性能有决定性的影响。

比如说在军事领域,4N以下的纯度只能用来制造低端装备;而像高超音速导弹、战斗机雷达、航母电磁弹射器这样的高端设备,就需要6N以上的水平了。

也就是说现在包括美国在内的全人类的高科技产品,都在靠中国的稀土撑着。

所以中国一卡脖子他们就叽喳乱叫。

那么问题来了,现在西方国家虽然在稀土精炼领域远远落后于中国,但也不是毫无基础,他们的起点总比上世纪70年代的中国高得多吧?

当年的中国可以从零开始建起整套稀土产业链,现在的西方国家就不能在原有的基础上振作一下、也把稀土产业链支棱起来吗?

这个事他们还真干过。

从2010年开始,美国就陆续有人意识到过度依赖中国稀土的巨大风险。

2010年3月,科罗拉多州共和党众议员迈克·考夫曼提出了《2010年稀土供应链技术与资源转型法案》,呼吁美国储备稀土并建造稀土生产设施。

但该法案未获通过。

同年9月,美国众议员凯西·达尔克姆珀提交了《2010年稀土与关键材料复兴法案》。

该法案旨在启动美国稀土材料的研发工程,提高美国寻找、提取、加工和使用稀土的能力。

具体内容是要求能源部门通过公私合作以及与欧盟协调等方式来支持稀土技术的研发,并呼吁为诸如芒廷帕斯矿等稀土相关设施提供贷款担保承诺。

达尔克姆珀在介绍法案时慷慨激昂的发出了三个质问:

如果我们再也无法制造喷气发动机、汽车电池或先进的瞄准系统,我们的国防将会怎样?

如果我们再也无法生产混合动力汽车、风力涡轮机或其他替代能源产品,我们国家实现能源独立的可能性有多大?

如果我们赖以生存的技术不再可用,我们的经济将会怎样?

这个法案最终在众议院获得通过,但在参议院又被卡了下来,然后就没有然后了。

可见美国确实有一些有识之士,但不多。

不过美国政府在之后的时间里还是通过各种政策对稀土产业进行了支持,比如给相关企业进行补贴之类。

这十几年来美国主要做了这么三件事:

重启芒廷帕斯稀土矿;

加大对废旧电池的稀土回收;

招商引资,邀请其他国家的矿业公司来美国提炼稀土矿。

然而这并没有什么卵用。

首先,虽然在国防部的巨额拨款下,芒廷帕斯这个曾经的世界最大稀土矿场又开始源源不断的产出稀土,但这些稀土挖出来后全部都要拉到中国去精炼......

其次,回收废旧电池项目因为成本太高,现在已经不了了之。

最后,外国矿业公司虽然来了,但项目的进展十分缓慢。原因也很简单,技术都在中国手里。美国不会的东西,其他国家也不会,来了也是白来。

拼命折腾十几年,最终还是要靠中国供货。

当然,客观的讲,重建稀土产业链对于美国来说确实不容易。

因为中国稀土产业发展到今天的水平,并不是靠某个独门绝技,而是靠:

大量的科研工作造就的技术升级、完善的基础设施提供的坚实保障、长期深耕行业积累的丰富经验、产业迭代几十年带来的工艺进步和默契配合、大规模生产创造的规模效应......

这就好比鸭舌产业链的背后还有鸭肉、鸭头、鸭脖、鸭绒等配套产业链。你如果只搞鸭舌的话,那鸭舌的价格肯定会贵到天上去。

所以美国面对的不是一两家公司,而是一个庞大的工业体系和无穷无尽的人才储备。

因此当他们开始重建稀土产业链时,就会碰到和我们几十年前一样的问题:

对手的稀土生产水平已经远超自己,如果想追赶对手,就需要进行长时间不计回报的巨额投入。

这个时间至少要十几年。

而就算他们真的把产业链建立起来了,其产品的市场竞争力也必然不如中国。

到时候只要中国一放松管制,他们的产品立马就会滞销,十几年的努力毁于一旦。

那是不是说这完全就是一盘死棋了呢?

也未必。

只要美国也能出现徐光宪那样的无双国士,只要美国人民也能像我们的前辈那样一代人吃三代人的苦、不计回报甚至不惜生命的去建立“国产替代体系”,那么他们同样有翻盘的机会。

但这种可能性有多大,大家心里都有数。

看到这里我们会发现,用稀土这种原材料去打贸易战,确实是个很合理的策略。

说到这里,我们就可以总结一下贸易战的底层逻辑了。

第五节·贸易战的本质

从前很多人们熟知的贸易逻辑,其实都是建立在这么一个前提下的:

世界上主要贸易国的生产力水平都差不多,大家虽然有强有弱,但没有谁能拉开代差。

只有在这个前提下,“制裁低端产品没用”的逻辑才成立。

因为只要产品稍微低端一点,那就谁都能生产,这家不供货大不了去那家。

但现在情况变了:

世界在全球化时代崛起了一个前所未有的超级生产综合体--中国。

我们依靠庞大的技术人口、完善的基础设施以及强大的产业链集聚效应,拉开了和其他国家的生产力代差。

于是现实中就出现了这么一个现象:

无论是什么产品,在中国生产的效率都明显高于其他国家。

就拿稀土来说。

稀土本身只是个原材料,单纯的开采谁都能做,也赚不了几个钱。而对稀土进行提纯虽然可以增加产品附加值,但成本很高,找谁做都便宜不了。

结果中国一进场,就把这个产业提升到了本不属于它的高度。

中国稀土的纯度高出其他国家三个以上的数量级,成本却只有其他国家的三分之一甚至五分之一。

同时还能大量生产。

对于其他国家来说,这样的稀土就不再是简单的稀土,而是一个来自先进文明的“赐福”。

某种程度上就类似于外星人的黑科技。

所以失去中国的稀土并不是失去一个原材料供应渠道这么简单,而是直接失去了“神通”。

到时候你就只能花几倍的价格去购买质量低几个数量级的产品。

这还怎么融入当下的现代工业体系?

直接出局了好吧。

而对于中国的对手们来说,真正“恐怖”的现实在于:

稀土只是众多被中国赐福过的产品之一。

如今只要是被中国吃掉的产业链,其产品不论是高端还是低端,其他国家都找不到替代品。

因为就算你能造,也做不到中国的效率和成本。

可以说当今各国的所有繁荣,实际上都是建立在中国生产力的基础上的。

说白了,是中国的“黑科技”在维持着各国和现代工业的联系。

而“贸易战”的底层逻辑,就是高生产力对低生产力的拿捏。

美国在芯片领域相对于我们是更高的生产力,所以他们可以在这个领域卡我们的脖子。

当然,他的这个高生产力也是建立在全球协作的基础上的。

美国通过霸权控制了全球的芯片产业链,他们对我们的芯片制裁,本质上是他把全球的芯片生产力都集中起来打我们一家。

确实有优势。

但问题是,除了这张牌他们也没别的牌了。

比如说懂王一直想对我们的商品加税,但因为找不到替代者,所以即使加了关税他们的国民也只能继续购买我们的商品。

最终关税的成本就会全部转嫁到美国消费者身上。

而正是因为我们没有屈服,美国老百姓现在才能继续享受物美价廉的商品。

既然如此,那是不是说贸易战我们赢定了呢?

如果从客观实力对比的角度看,不要说贸易战了,就算是打热战,最终也会是我们赢。

但现实中还是存在着一个不确定的因素:

人的主观选择。

强大的一方未必意识到自己的强大,弱小的一方也未必意识到自己的弱小。

这就会带来误判,而误判会让事情的发展出现不确定性。

不过错误的选择总会有穿帮的那一天,碰上个特朗普这种在错误道路上踩死油门的主,这一天到来的速度就会非常快。

结语·真正的挑战

10月15日,新加坡总统尚达曼在国际货币基金组织总部发表了一个演讲,他表示中美关系稳定的关键在于:

“中国能否与美国、欧洲以及其他科技体互相依靠,而不是走向完全自给自足的路线。”

很显然,这位老哥对当今世界的局势感到很忧虑。

但他给出的药方不是美国应该遵守规则,而是中国应该限制自己的发展,以对齐和西方的颗粒度。

这确实很像是“达利特领班”说出来的话。

当然,站在他的角度上看也无可厚非,毕竟如果东西方之间没了交易,所谓的“桥梁国家”也就没有存在的必要了。

这种希望通过中国的自我限制来维持“世界平衡”的观点虽然奇葩,但在世界上并不少见。

它正好体现了当今全球贸易体系的最大症结:

生产力和生产关系错位。

即先进生产力的一方要去遵循落后生产力一方的游戏规则。

这合理吗?

这不合理。

客观规律最终会把这个问题推到所有人的面前。

因为不适配的生产关系会限制生产力的进步。而生产力的进步一旦受限,最先受损的恰恰是生产力落后的一方。

简单的说就是美国打压中国的行为只会让他自己的日子更难过。

如果美国对此不反省,那么他就会因为利益受损而愤怒的加大打压力度,然后对生产力造成更大的破坏、自己遭受更大的损失......

这是一个自杀式的恶性循环。

结果就是现在我们看到的情况:

美国正不可避免的走向衰落。

而他又偏偏是当下全球生产关系的主导者。

主导者衰落,秩序本身当然会坍塌。

那么问题来了,如果奇迹出现,美国突然回心转意决定做个正常人,能否挽救这个旧秩序呢?

这或许可以延缓秩序崩塌的节奏,但救肯定是救不回来的。

因为旧秩序本质上是一个“黑科技+聚宝盆”模式:

我们用黑科技不断的提供超出美国生产力的产品,而美国就像个聚宝盆一样不断的产生金钱来购买这些产品。

这个搭配非常完美,唯一的问题是:

黑科技是实实在在的,聚宝盆则是一个骗局。

美国实际上并没有无穷无尽的金钱,他们只是在击鼓传花。

是骗局就早晚会翻车,特朗普不过是按下了加速键而已。

不过加速也不完全是坏事,因为它能让更多的人认清现实。长痛不如短痛嘛。

所以未来真正的挑战并不是美国会不会回心转意,而是在美国注定衰落后,真正的生产力大国能否扛起全球贸易的新秩序。

在这个过程中,理论上我们有四种选择:

什么都不做;

努力维护旧秩序;

建立区域新秩序;

建立全球新秩序。

这当然不是一个容易的选择,不过有一点是肯定的:

先辈们付出了那么多鲜血和汗水,不是为了让我们在这个时候认怂的。

全文完