香港地产霸权背后的神秘家族

东方楼书,看透房地产和买房卖房众生相!《香港地产霸权背后的神秘家族》是一篇关于霸权,香港,神秘的文章。东方小楼引用该文章仅仅为了更好的传播房地产相关知识,让大家在房地产买卖中有更清晰的目的和执行策略!不代表小楼认同其观点,本着从不同侧面看问题的态度,我们会引用很多大咖的观点!

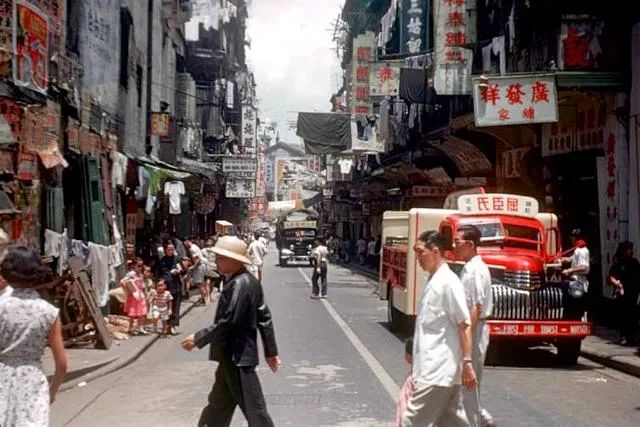

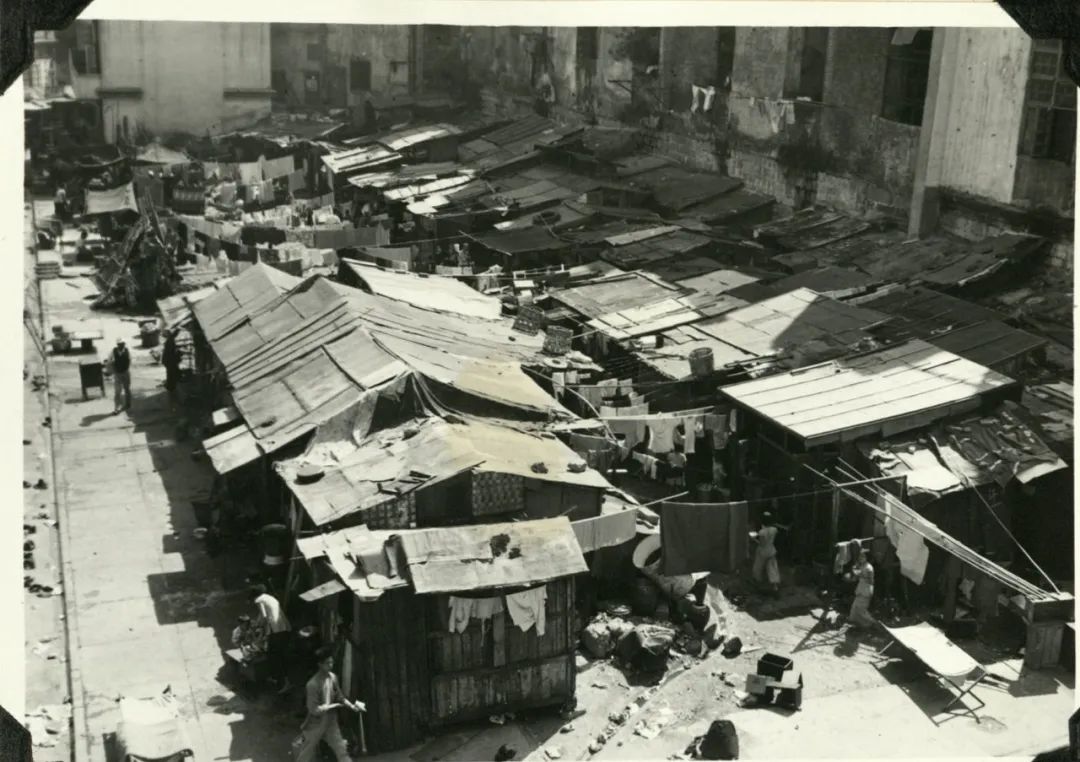

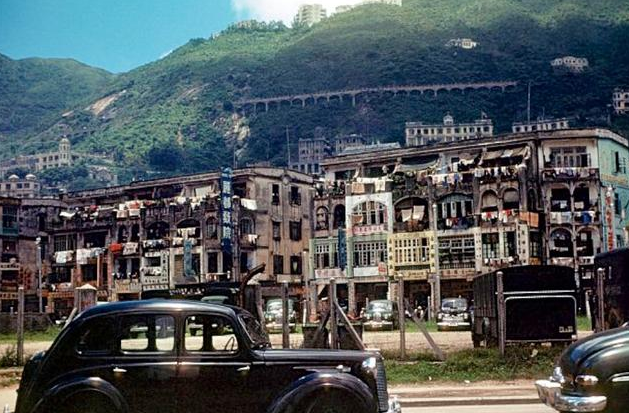

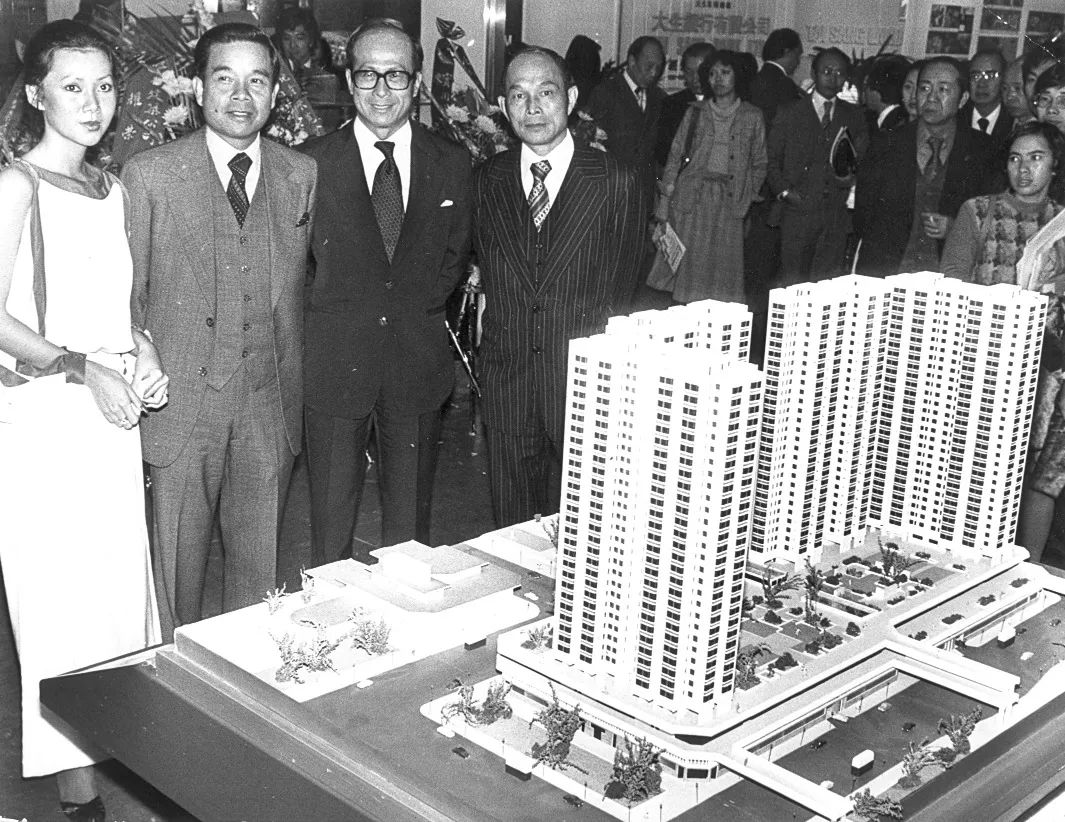

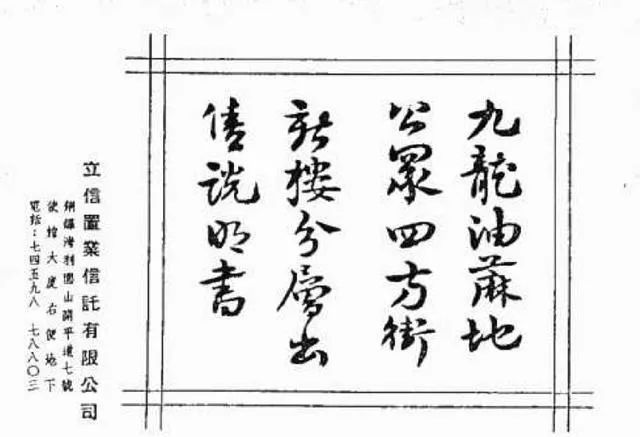

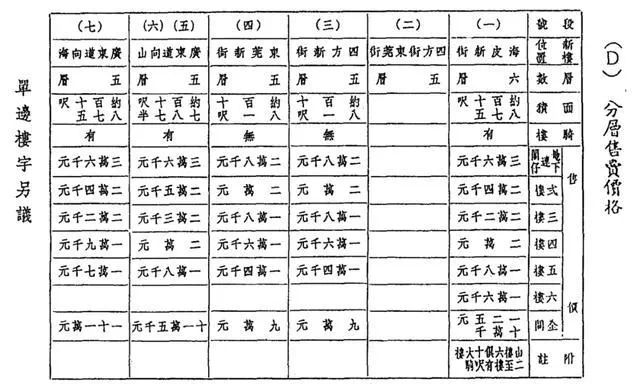

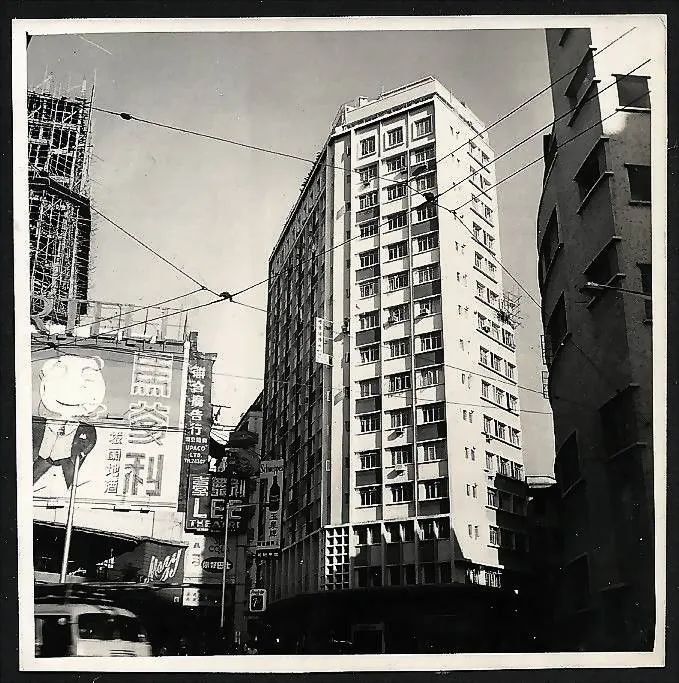

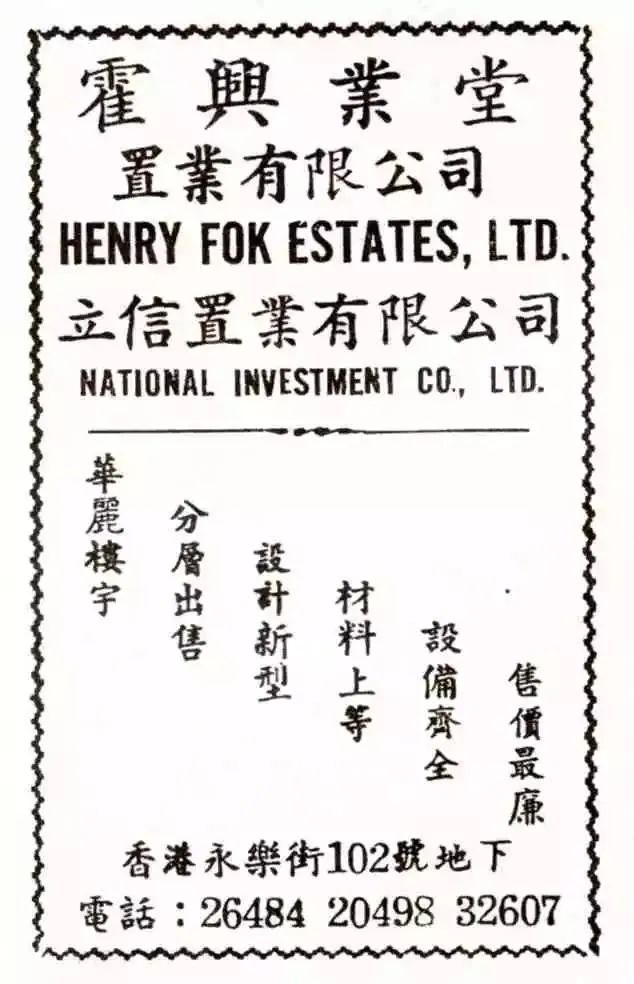

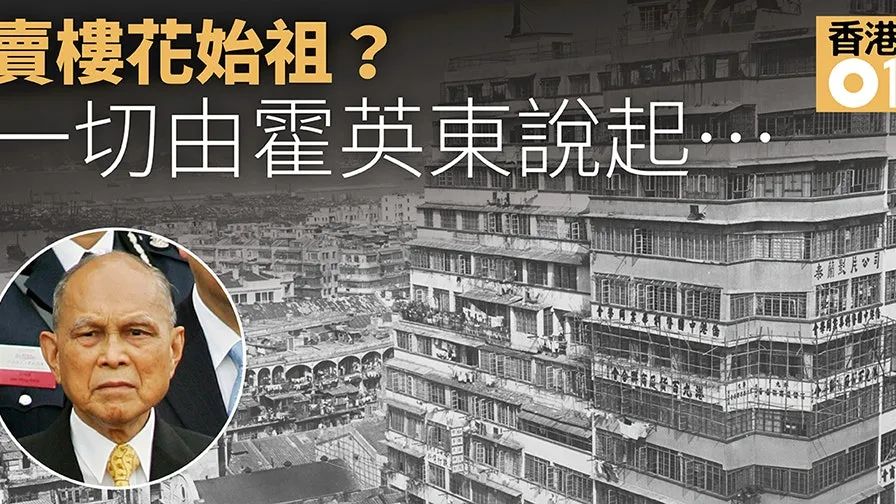

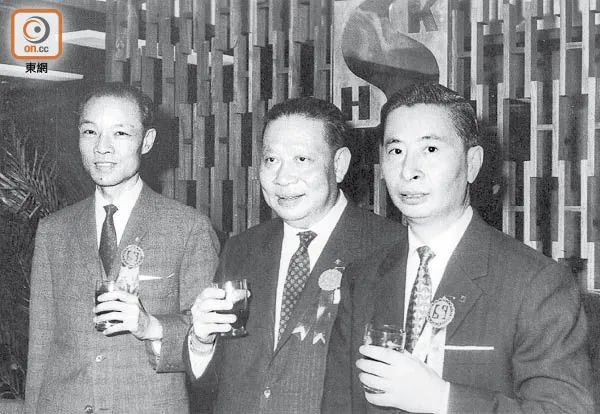

1 炒地价 People in Hong Kong ” 早在港英政府时期,“卖地”就已经是政府的财富密码。 1841年,驻华商务总监查理·义律,主持了香港第一场土地拍卖。 当天的交易总额超过3000英镑! 要知道,当时英国一个家庭每周的收入还不到1英镑,这个交易额可以说是天文数字。 钱来得这么容易,自然也让英国人尝到了甜头,他们开始在香港大量进行土地买卖。 19世纪香港 到了1881年,港英政府已经有三分之一的收入都来自于地产,比鸦片还要高! 二战时期,很多内地人逃到香港避难,这之后,更是有过几次“偷渡潮”。 越来越多的人口涌入香港,也让香港从当初那个人口不足8000人的小渔村,变成了世界上人口密度最高的地区之一。 1950年时,香港总人口已经达到200万。 50年代香港 人多,地方却小,就更显得寸土寸金,为地产的发展提供了天然的条件。 日后纵横香港的“四大家族”,在这个时候也才刚起步。 22岁的李嘉诚刚刚成立“长江塑胶厂”,还在卖塑胶花。 20岁的李兆基带着1000港元从顺德来香港,很快就在中环开了30间金铺。 郭得胜发家最晚,41岁的他在经营洋货批发,成了香港的“洋货大王”。 四大家族 四大家族里第一个踏足房地产的,就是郑裕彤。 1950年代,25岁的郑裕彤先后在香港跑马地兴建蓝塘别墅,又在铜锣湾建起了香港大厦。 但有一位香港富豪,已经先于他们所有人,对香港房地产做出了不可替代的影响。 他就是霍英东。 2 卖楼花 People in Hong Kong ” 1947年,一位名叫吴多泰的商人在香港立了一家“鸿星营造有限公司”。 吴多泰 当时二战刚结束,香港有四分之一的建筑都被毁掉,急待重建。 原本,吴多泰只是承办建筑重建的工作,但是在这个过程中他发现:有太多人没房住。 这是一个多么大的商机! 吴多泰马上开始买地盖楼,他知道在战后,对房屋的需求肯定会急剧增加。 50年代香港 当时香港的房子都是一栋栋这样卖,港英政府一栋楼只承认一个业主,也只找这一个人收税。 那时候香港都是3到5层的唐楼,一整栋大概二三十万。 而港人的月薪才100多点,一间房的月租也只要30块左右。 谁会愿意拿出这么大一笔钱去买楼?更何况大多数人也买不起。 战后大多数人住寮屋 眼看着房产有价无市,吴多泰想了一个办法:把房子分成一层层来卖,一层售价大概5万。 产权的事也好解决:大家一起签个协议,五层楼,每个人就享有五分之一的产权。 门槛降低,买得起房的人大大增加。 吴多泰的房子开售第三天就全部售罄。 50年代香港 他还想把“分层售楼”申请成专利,但是港英政府没有批准。 前人栽树后人乘凉,这也成就了霍英东。 当时霍英东正因为海运赚到第一桶金,但是在海上跑生活风险太高,他急于把生意转到地面上来。 霍英东 1953年,30岁的霍英东创办了霍兴业堂置业有限公司,正式开始进军地产。 但就算是分层售卖,当时买房的还是只有富人阶层。 真正需要住房的普通人还是买不起。 霍英东想要一个更大的市场,让那些工薪阶层、家庭主妇,全都能买得起房。 于是他想了一个办法:卖楼花。 右起:霍英东、李嘉诚、郑裕彤 新楼在建的时候,买家可以先付一部分定金,等房子建好,再慢慢分期付完剩下的尾款。 这也造就了日后内地的“期房”。 大家只用拿出一小部分钱,就能获得一栋房的产权,比起以前的“一手交钱一手交房”,买房的门槛大大降低。 一夜之间,人人都能做业主! 但买房毕竟是个大事,房子还没建好,大家怎么放心交钱? 霍英东就搞了个小册子,详细写明了建筑材料、定价、平面图等等。 楼书 香港史上第一份“楼书”就诞生了。 霍英东回忆:“当时消息一公布,整个香港都疯了,售楼处的门槛都被踏破了,每天大排长龙,来买房的人有公务员、老师、打工仔、还有家庭主妇……” 霍英东在四方街的600多套房源,一开售就被抢购一空。 楼书 只能说,时势造英雄,但也要有英雄能够懂得抓住时势,才能成功。 “楼花”的诞生,完全改变了香港房地产的格局。 曾经有价无市的房地产,一下子市场疯狂扩张,涌入大量资金。 并且很快,就出现了倒卖“楼花”的黄牛,有不少人靠着这个发了财。 1955年,港英政府放宽了对建筑高度的限制,希望能用高楼来缓解人口和土地压力。 霍英东又一次抓住了商机。 3 公共契约 People in Hong Kong ” 霍英东先是在铜锣湾建起了17层的蟾宫大厦,这也是当年香港最高的大楼。 蟾宫大厦 紧接着,他又在九龙地区建起8层高的香槟大厦。 他觉得分层售楼还是负担太高,索性进一步拆分,变成一户户来卖。 香槟大厦 但这样也诞生了一个问题。 以前整栋、整层售卖的时候,还有物业费、清理费这些杂项都是均摊。 每一层的面积一样,大家均摊的钱也是一样,没什么问题,也没有人去计算过道、花园这些价格。 霍英东公司 但要是拆成一间间来卖,情况就复杂了。 每一户的面积都不一样,如果再均摊,难免会有纠纷。 而且还有过道、走廊这些面积,又该怎么算? 于是霍英东又提出了一个新概念:公共契约。 50年代香港 每一户按面积来享受不同比例的产权,同时也要承担相应比例的杂费。 白纸黑字,事无巨细。 这就是后来的“公摊”。 从香港楼市演变的历史来看,公摊、期房,这些“发明”,其实没什么问题。 它们的诞生,最开始都是为了解决房屋的产权归属以及门槛。 但也正是因为门槛降低,供不应求,房价也就水涨船高,同时掀起了“炒房”的风潮。 房价变高之后,“公摊”上额外多出来的钱,就显得难以承受了。 甚至有的房子实用面积只有建筑面积的40%,惨不忍睹。 2013年,香港这个曾经发明公摊的地方,终于正式取消了“公摊”,所有房屋以实用面积来定价。 香港楼市 不过这都是后话了。 让香港房地产步入正轨的是霍英东,但是真正让香港走向“地产霸权”的,还是离不开四大家族。 4 地产霸权 People in Hong Kong ” 50年代,霍英东改变了香港房地产的格局,让地产业从以前那个只属于少数富人阶层的小市场,一夜之间变成香港最炙手可热的行业。 越来越多跟他一样有敏锐嗅觉的商人,开始涌了进来。 1958年,做金铺的李兆基发现:比黄金更大的“金”,就是“楼”。 于是,他跟好友冯景禧、郭得胜一起,先后创办了“永业企业公司”以及“新鸿基地产公司”。 冯景禧、郭得胜、李兆基 1972年,新鸿基上市,李兆基退出自立门户,成立了“恒基兆业”。 李兆基发家就靠一个秘诀:买地。 在收地这方面,李兆基可以说是“无所不用其极”。 李兆基 他不但趁低价买旧楼、农地,甚至去美国、加拿大刊登广告,让那些在香港有物业的海外华侨,都转手给他。 哪怕只有一间房、一小栋楼,他都不放过。 而且他专做小单位,把门槛进一步降低。 比如何文田的加多利轩,因为厕所太小,关上门之后,马桶根本坐不下去: 加多利轩厕所 1996年,李兆基以127亿美元的身家,登上香港首富的宝座。 再来说“后起之秀”李嘉诚,他1957年创办“长江实业”后,同样是开始买地、盖房。 1972年,他把公司上市,通过股份融资,让土地价值瞬间翻了20倍。 之后趁着内地经济低迷的时候,他反而大力进军内地投资,北京的“东方广场”就是他的得意之作。 80年代,“李超人”的名号响彻海内外。 李嘉诚 郭得胜的新鸿基,和郑裕彤的新世界,也是一样,通过囤地和盖楼,迅速积累财富。 而在这些富豪发家的过程中,房地产也已经和香港经济紧紧地绑在了一起。 这一百多年地产业的兴衰,也恰好是香港百年繁荣的写照。 香港楼市 最开始,港英政府为了拉高财政收入,对地价没有管控,后来对地产的如火如荼也没有进行有效的扼制。 市场在极端自由的发展下,就演变成了如今的“地产霸权。” 地产见证着香港从一个小渔村,变成了如今繁华的大都市。 一间小小的房屋,也承载着无数香港人的酸甜苦辣。 如今,迈入新时代的香港,房地产又将何去何从……

以上就是关于《香港地产霸权背后的神秘家族》的全部内容,如果《香港地产霸权背后的神秘家族》能够帮助到您,不胜感激!举起您高贵的手将我们收藏吧!东方楼市小楼编辑将不胜感激!