1955年,一特务被捕招供:我是共产党员,还抚养过毛主席的孩子

前言

新中国成立后,国民党贼心不死,虽败守一隅,却仍在大陆安插了许多特工,秘密地搞小动作,意图破坏我党的革命成果。因此自建国以来,党中央一直很重视反特务工作,力图将反动的苗头扼杀在摇篮之中,巩固这来之来之不易的胜利果实。

近代以来,上海一直是中国最繁荣的港口和经济、金融中心。由于思潮的领先,许多场革命运动也率先在上海如火如荼地展开,因此上海的战略意义不言而喻,自然成为反特工作的重中之重。

党中央为了确保上海的反特工作取得良好的效果,特意派遣了拥有丰富反特经验的潘汉年和杨帆负责情报、反特工作。而潘、杨二人也不辱使命,出色地完成了党中央的任务。

不过后来由于他们的任务特殊,所以很多人不知道他们的真实身份,再加上小人诬陷,因此产生了一些误会,与他们联系的那些伪特人员也因此受到了牵连,纷纷被捕。

在审问这些伪特人员时,大部分人都面色紧张,只有一人神情自若,虽消瘦憔悴,但难掩一身的正气,鹤立鸡群一般正襟危坐,似乎完全不担心即将到来的审问环节。

真是一件怪事,身陷囹圄,竟然看不出丝毫的畏惧,这需要多么强大的心理素质啊。

当审问到他时,他交代的内容,却震惊了在场的所有人。

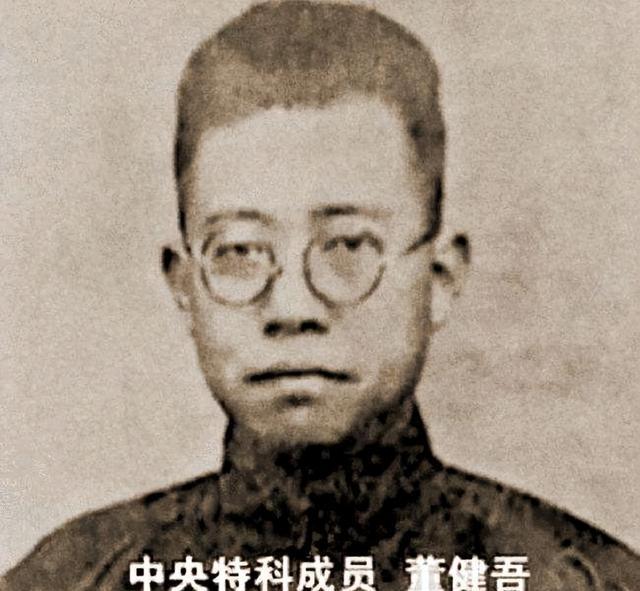

“我叫董健吾,我不是反革命特务,我是一名共产党员,浦化人同志是我的入党推荐人,我曾经抚养过毛主席的孩子......”

随着交谈的不断深入,一位隐入尘烟半生的革命守护者,渐渐重现在办案人员的面前。

现在,让我们回顾一下董健吾的传奇人生。

身世显赫,学习西学

1891年江苏省青浦镇(今属上海),随着一男婴的呱呱落地,董氏迎来了一位新生儿,并为其取名董选青。由于董选青的祖父担任过几方县令,祖母娘家经营船业,因此积累了大量财富,董氏家境十分优渥,可以说董选青是含着金汤勺出生的。

家中的长辈十分看重这个孩子,对他寄予厚望,希望他以后能好好经营家中产业。尤其是祖母沈氏,她是一名虔诚的基督教信徒,受基督教的影响,沈氏决定将年幼的董选青送进西式学校接受教育。

于是董选青顺利入学青浦圣公会小学。

读完小学后,董选青以优异的成绩考取由美国基督教圣公会创办并管理的桃坞中学,由于家庭和学校的耳濡目染,董选青也对基督教产生了浓厚的兴趣,于是在桃坞中学入了教,并给自己改名为董健吾,希望自己的身心变得更加强健。

1914年董健吾考取了基督教圣公会创办的圣约翰大学,专攻神学。

这所大学可谓是卧虎藏龙,浦化人、宋子文、顾维钧等爱国人士都是他的同学,他们常常与董健吾讨论国家大事,这些人也在不同程度上影响了董健吾,启蒙了他的革命思想。

五卅惨案,师生决裂

由于董健吾勤学善思,且天赋异禀,校长卜舫济十分器重他,将他当作重点培养对象,经常把大小事务交由董健吾处理,以此锻炼他的能力。董健吾也十分敬重卜舫济,二人在日积月累中产生了深厚的师生情谊。

但是,五卅惨案的爆发,却使二人彻底决裂。

1925年5月30日,由于不满日资企业镇压工人罢工,打死工人顾正红,上海的爱国师生们自发组织起来,在租界内抗议帝国主义的暴行,这引起了英国巡捕的注意,逮捕了一百余名抗议学生。

为了解救被捕学生,上万名群众聚集在巡捕房门口,要求释放学生,并高呼“打倒帝国主义”的口号,英国巡捕恼羞成怒,开枪射杀了13人,并拘捕打伤了许多群众。

消息一出,上海人民更加愤怒了,尤其是爱国的青年学生,纷纷罢课罢工表示抗议。其中就包括圣约翰大学的爱国师生们。

卜舫济身为美国人,代表的是帝国主义的利益,最终他选择了明哲保身。他害怕师生们的行动牵连到学校,使自己校长的地位不保,因此禁止师生参与任何与此次事件相关的抗议活动,并嘱咐董健吾时刻关注校园内的动静,任何风吹草动都要立刻汇报。

受到嘱托的董健吾十分矛盾:究竟是服从恩师的命令,还是加入爱国师生的行列?

选择前者,虽然自己一定会更受器重,出国深造也只是老师一句话的事情,但终究是冒天下之大不韪,自己的良心过不去。而选择后者,老师知道后一定会大发雷霆,很有可能会开除自己,长久以来的师生情谊也毁于一旦。

吾爱吾师,但吾更爱真理,一面是师生小情,一面是国家大义,董健吾毅然加入了抗议示威的队伍,并带头撕碎了学校的美国国旗,升起了中国国旗。

董健吾此举,便说明他已经下定决心与卜舫济划清界限。

爱国师生们一起在签名簿上签字,承诺永不回校,董健吾三个大字,醒目地写在了签名簿的最前面。卜舫济得知后,无力地对他说:

“孩子,你还年轻,以后会后悔的。”

但事实证明,董健吾不仅没有为自己的决定后悔,反而在革命的道路上越走越远。

投身革命的红色牧师

从圣约翰大学退学后,董健吾成为了圣彼得教堂的牧师,传经布道,宣讲圣经。后来在家人的安排下回到老家,做起了青浦县中学的校长。

国民政府规定,担任国立学校的校长必须是国民党员,无奈,董健吾只得填表加入国民党。他也不会想到,国民党的身份在为他解救我党同志提供便利的同时,也为后来自己锒铛入狱埋下了祸根。

第一次国共合作使北伐战争一路告捷,鸟尽弓藏,蒋介石不顾众人反对,悍然发动了“4.12”反革命政变,大肆屠杀共产党人。

白色恐怖笼罩全国,虽然此时国民党势大,但他内心其实更倾向于一心拯救国家的共产党,因此每次清剿活动开始前,他都会给当地的共产党人通风报信,因此保护了自己所在辖区无数的革命同志。

不久之后,曾经与他一起参加抗议活动的浦化人,找到了董健吾,邀请他加入维护革命的冯玉祥(深受基督教影响)队伍,利用自己的牧师身份为革命做贡献,为了革命,董健吾欣然接受了浦化人的邀请。

冯玉祥非常器重这位有着精深基督知识的牧师,对董健吾委以重任。但他一向多变,多次倒戈,很快从维护革命转向服从蒋介石,在自己的部队中进行“清党”活动。

董健吾也在“清党”名单之内,为此他找到挚友浦化人,向他吐露了自己的心声:

“我又不是共产党,他们为什么要清我?真是岂有此理!我要是共产党就好了。”

之前碍于董健吾的国民党身份,浦化人一直没有将自己的共产党身份告诉他,但当听到董健吾对于共产党有着积极的态度时,便将自己的真实身份说了出来。

董健吾知道后,十分喜悦,并表示他对共产党的理念十分认同,可惜一直没有加入共产党的途径。浦化人得知后,于1928年8月介绍董健吾秘密入党,董健吾的牧师身份染上了鲜艳的红色,明确了自己要为之奋斗的革命道路。

很快,冯玉祥收到了来自南京的电报,指示董健吾是共产党潜伏份子,必须立刻清剿。

当晚,冯玉祥邀请董健吾来府上谈话,向他坦白了电报的内容,出于对基督教的虔诚信仰,冯玉祥不忍心加害这位牧师,便给了董健吾一些钱,安排他回到了上海。

回到上海后,董健吾很快与组织取得了联系。中共上海地下党派互济会,给董健吾安排了任务:利用自己的牧师身份,营救被捕的同志。

在董健吾的努力下,许多同志被解救。由于出色的表现,董健吾于1929年加入了由周恩来领导的中央特科,成为了一名中共特工。

8 月,白鑫叛变,彭湃、杨殷等 5 位同志因叛徒的出卖,不幸牺牲在龙华。周恩来指示,必须铲除白鑫这个无耻的叛徒,以儆效尤。

陈赓查明白鑫行踪后,决定采取行动。董健吾主动向陈赓提出要参加镇压叛徒。

于是,陈赓给他分配了两个任务:

第一、要准确计算出敌人做出反应到达到现场所需要的时间,并把这一带的地形弄清楚;

第二、击倒叛徒之后,要查清楚叛徒究竟打死没有。

在掌握了白鑫的踪迹后,董健吾精准的计算了时间,绘制了详细的地形图,和队友们采取了行动。

当白鑫走出院子,即将上车时,同志们突然现身,连开数枪,完成任务之后迅速撤离。董健吾则隐匿在人群之中国,确定白鑫必死无疑之后才离开了现场。

董健吾将行动如实的报告给陈赓后,此次任务便圆满的完成了。但是不久之后,组织上又了给董健吾安排了一项艰巨的任务。

创办幼稚园,庇护革命血脉

在革命过程中,我党同志不计生死,不怕牺牲,不计其数的同志为了革命的胜利献出了自己的热血和生命。但他们也有牵挂,许多同志与自己的爱人同时参加革命,双双牺牲后,尚未长大的孩子成为了孤儿;有的的同志虽然活了下来,但仍需四处漂泊,留下的孩子孤苦无依。

于是,出于对革命后代的保护,党中央决定担负责任,创办一所幼稚园,抚养烈士遗孤。

综合考虑后,组织认为牧师身份的董健吾是最佳人选。陈赓找到董健吾,向他传达了组织的想法。

董健吾没有推辞,毅然接受了这个艰巨而又光荣的任务。

然而,巧妇难为无米之炊,创办幼稚园的经费从何而来呢?

虽然家境优渥,但自从投身革命之后,董健吾便很少和家里联系,靠自己在教堂那微博的工资显然是不够的。陈赓提议共济会筹款五百元,每月按时拨款200元,但这些钱对于创办幼稚园仍相差甚远。

或许是上天怜惜那些孤苦伶仃的孩子,正当董健吾一筹莫展时,老家的祖母寄来了一封信,将家中六十亩地分配给了董健吾。董健吾毫不犹豫地将到手的土地变卖成现金,作为创办幼稚园的经费,同时,宋庆龄得知消息后,也为董健吾提供了相当丰厚的赞助。

1930年3月,经过董健吾的不懈努力和各方的慷慨赞助,我党在上海创办的第一个幼稚园——大同幼稚园,顺利开办。

这所幼稚园寓意着世界大同,表达了我党追求的理念。三十余名革命前辈的子女顺利入园,其中就包括毛主席的三个孩子:毛岸英、毛岸青和毛岸龙。

令人惋惜的是,1931年3月,董健吾奉命离开上海执行任务,期间年幼的毛岸龙突发恶疾,送医抢救无效后不幸离世。董健吾得知后十分痛心,多年之后仍无法释怀。

正当孩子们在幼稚园无忧无虑的生活时,革命的形式变得更加严峻了。由于叛徒的出卖,大同幼稚园被迫解散,孩子们被一一分配到了其他同志家中。

而轮到毛岸青和毛岸英时,已经没有适合收养兄弟二人的同志了,此时董健吾站了出来,负担起照顾两人的责任,将他们带回了自己的家。

尽管董健吾自己家庭的负担也非常重,温饱尚未解决,但仍没有放弃兄弟俩。

1933年以后,党组织被进一步破坏,董健吾与上级失去了联系,一家失去了生活来源,被迫举家做零活为生,度过了四年艰难的时光。

十几年后,毛岸青在给董健吾次子的信中写道:

“回想起我们在上海的情景,好像就在眼前。在我们最困难的时候,蒙董伯伯和你们全家对我们的照顾,我和岸英至今不能忘怀,并且十分感激。”

随着“清党”活动的范围日益扩大,董健吾敏锐地察觉到了危险,上海的局势不容乐观,为了确保孩子们的安全,将他们送离上海迫在眉睫。

由于当时我党的革命活动深受苏联的影响,且苏联有共产国际的帮助,董健吾萌生了将次子董寿琪和毛家两兄弟送往苏联留学的想法。

可现在的情况,维持生活都很困难,要怎么样才能将他们送往苏联呢?董健吾便四处打听,最终托古董商朋友联系上了张学良将军。

张学良问他有什么要求,董健吾便说出了想将孩子送往苏联的想法。张学良听后爽快答应了下来,并给了董健吾十万法郎作为孩子们出国的经费,吩咐李杜将军处理相关事宜。

很快,李杜将军带领孩子们到达了苏联驻法大使馆,说明来意后,大使馆表示:只能给伟大领袖的孩子颁发签证。无奈,只能妥协。

最后,毛氏两兄弟由专人带往莫斯科留学,董寿琪则被人带回上海。临别前,兄弟二人依依不舍地向董寿琪告别,却没成想这是三人最后一次相聚。(毛岸英后来牺牲在抗美援朝战场上)

董健吾在送走了两兄弟和后,回到了上海,但是由于局势的变化,他彻底失去了与党组织的联系。但他始终坚定自己的信仰,想方设法地为我党出力。建国以后,为潘、杨二人工作,这也出现了文章开头的情形。

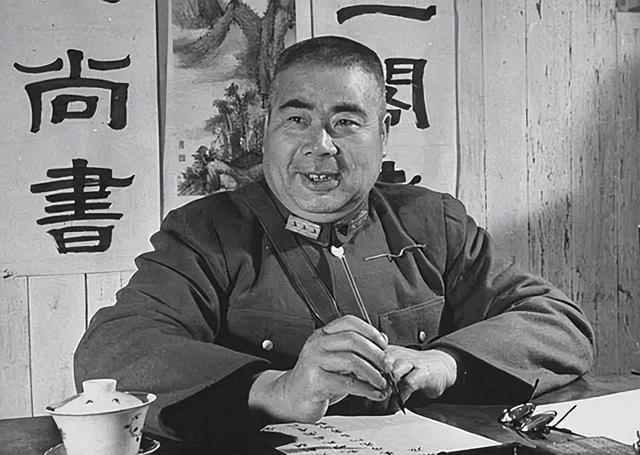

审讯人员将情况反应到中央后,得到了领导人的重视,并派遣罗瑞卿前往调查,最终证明了董健吾的身份。董健吾得以化险为夷。

为了弥补这些年对董健吾的亏欠,毛主席和周恩来嘱托一定要给董健吾安排工作,于是1960年,老上级陈赓带领董健吾拜访了上海市长,董健吾如愿得到了一份不错的政府工作。

1970年,董健吾逝世,享年59岁。

结语

作为后人,我们知道先人的伟大,但无法估量他们的伟大。董健吾等人不知道革命什么时候胜利,但当他听到党的号召时,毅然决然地放弃了自己优渥的家境,投身于革命之中。

在那个混乱的年代,董健吾烈士用自己的血肉,将那微弱的、随时可能熄灭的星星之火保护起来,而被他保护的火种,前赴后继,形成燎原之势,将一切反动势力烧的一干二净。最终让我们看到了万山红遍,层林尽染的美好景象。

让我们向伟大的革命先辈致敬!