1989年,印度意图在中国挑起一场战争,关键时刻印度外长前来求和

如果您喜欢这篇文章,请点击右上方的“关注”。感谢您的支持和鼓励,希望能给您带来舒适的阅读体验。

1987年初,中印边境军事对峙持续升级,战争一触即发,西方政坛甚至预言,本世纪第二次中印战争即将爆发。

然而,就在全世界都认为,中印必定开战之时,印度却紧急派外交部长来北京求和,印方这样360度的态度大转变,究竟是为何呢?

突然求和

1986年,印度派重兵前往中印边界实控线一侧的藏南地区,开展规模空前的陆空军事演习。

印方将所辖藏南称之为“阿鲁恰尔中央直辖区”,并在同年年底,由印度议会通过法案,将此地的行政级别升格为“邦”。

中国方面高度警觉,由成都军区组织西藏边防军,陈兵实控线中方一侧,与印度军队直接面对面对峙,两军相距最近的时候,仅隔七八米。

尽管如此,中国方面面对印度的挑衅,也保持着理性的克制。

1962年中印边境对峙

北京不止一次向印度当局提出严正抗议与警告,但是印度依旧我行我素,甚至在藏南加大了军事演习的规模。

中国方面对此非常愤怒,紧急加大了应对战事的防御力度,随时准备应对可能的战争。

1987年5月,中印边境军事对峙愈演愈烈,印度挑衅不断、中方忍无可忍,战事一触即发。

但是突然之间,印度外长蒂瓦里突然访问北京,他向中国领导人传达了印度总理拉吉夫·甘地对中印此次对峙的态度:即新德里并不希望局势恶化发展成战争。

这一番操作,虽然其和平的结果是符合中方诉求的,但同时也足够让中方感到诧异。而且不仅中国,那些等着战争爆发的西方看客也都很震惊。

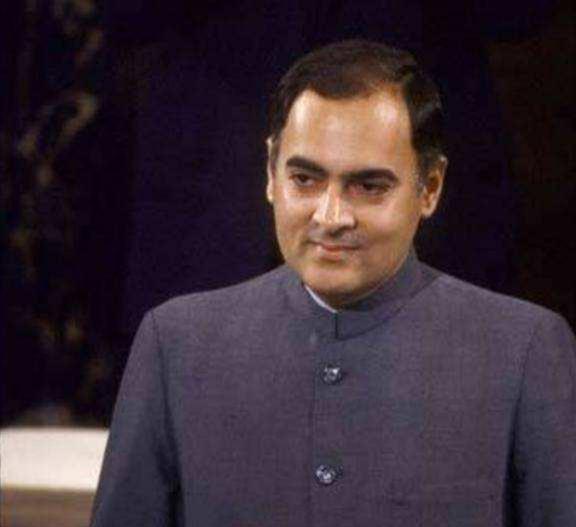

拉吉夫·甘地

当然,最不能接受印度此番求和的是印度本国的民众。因为之前持续将近一年的紧张局势,引发印度国内铺天盖地的煽动性报道,使得民众中大量出现支持战争的民族主义情绪。

所以,拉吉夫政府的突然求和,在已经准备好和中国大干一场的印度舆论看来,是继1962年第一次中印战争之后,印度的又一大耻辱。

尽管在同年7月,拉吉夫·甘地在一次国大党的支持者集会上,公开解释说这次国内传媒关于中印对峙的某些煽动性报道,是由某些西方大国蓄意传播的,西方企图煽风点火再从中渔利。

但是,这样马后炮一样的解释,仿佛亡羊补牢,对于印度舆论中针对拉吉夫的声讨,毫无助益,反而激起了更强烈的民怨。

拉吉夫以及他背后的国大党,在印度的声誉也自此开始一路滑坡。

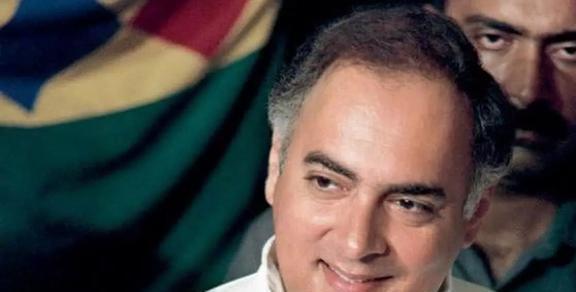

到1989年印度新一轮大选时,拉吉夫·甘地依然在为两年前的“北京求和”买单,不出所料地失去了总理的位置,国大党也沦为了在野党。

这样的结局还真是令人唏嘘,想当年拉吉夫可是以压倒性的票数当选总理的,没想到才过了5年,他就让对他寄予厚望的印度人民彻底失望。

这样的结局,想必拉吉夫在作出向北京求和的指示时,就已经想到了吧。

这不免让人好奇,拉吉夫到底为什么,宁愿失去国内选票、宁愿在余生背上骂名、甚至是让国大党沦为在野党,也要不惜代价,阻止中印边境局势的升级,为什么?

说好的脸面呢?

拉吉夫·甘地,这个名字在印度具有一定程度的政治威望。因为拉吉夫背后的家族几乎世世代代都在印度为官。

拉吉夫本人往上数三代,他的母亲和外公,都曾是印度的总理。正如富人孩子继承财富,拉吉夫继承着家族的政治资源与天然威望。

当然,伴随名望、财富而来的,还有政治斗争中的你死我活。

拉吉夫的母亲英迪拉·甘地,在1984年作为总理准备接受英国BBC采访时,被身旁的侍卫直接射杀致死。

正是在母亲被刺杀的两个月后,拉吉夫以压倒性的票数赢得大选,“继承”了母亲的总理之位。

英迪拉·甘地

印度民众当时奋力支持拉吉夫,除了出于对他母亲遇害的愤怒与同情,更多的是希望他“继位”后,继续推行英迪拉所坚持的“前进政策”。

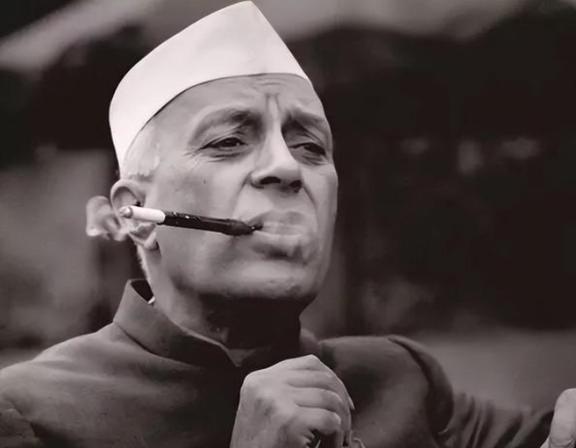

“前进政策”是拉吉夫的外公尼赫鲁·甘地,首先提出并推行的,而这个“前进政策”针对的最大对象,便是与印度存在领土争端的中国。

在这项政策的引导下,1962年第一次中印战争爆发,结局是印度惨败,尼赫鲁余生都因此活在不甘与耻辱中。

在尼赫鲁去世后,其女英迪拉·甘地,继续推行“前进政策”,印度军方中的鹰派,因此获得了更大的权力,他们都盼着有一天能洗去1962年败给中国的耻辱。

尼赫鲁

拉吉夫接替母亲刚上台时,也顺势继续推行前进政策,随着印军在藏南不断叫嚣,拉吉夫及国大党在国内的声威也跟着不断高涨。

直到边境局势愈演愈烈,眼看着第二次中印战争即将爆发,拉吉夫才紧急派人来北京求和,表示一点儿都不想打仗。

拉吉夫的这番操作,让人不得不怀疑,之前印军的一系列挑衅,难道都是国大党玩弄印度民众以换取国内声望的戏码吗?

当然也有另一种可能,也许拉吉夫是比他外公和母亲,更识时务的聪明人,第一次中印战争的失败,对他来说与其说是耻辱,更是一种警醒。

他很清楚,外公尼赫鲁在1962年败给中国所受到的耻辱与打击,如果在他这一代再次上演,结局只会更加惨烈。

所以,他宁愿在国内背负骂名,也不愿冒险放任印度军方中的鹰派,和中国继续激化冲突。

看到这里,想必大家都很好奇,1962年第一次中印战争到底是发生了什么,以至于战后的余威竟然贯穿了尼赫鲁家族三代人。

◐◐◐◐●☛█▼▲豪仕法律网http://www.79110.net▼▲▼▲▼▲▼▲▼●●●●●●●▼▲▼▲▼▲余威犹在

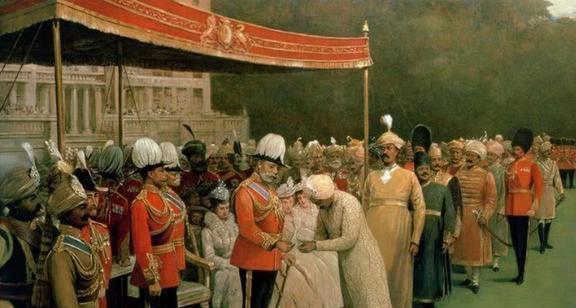

1947年,印度脱离英国的殖民统治,宣告独立。尽管英帝国走了,但雁过留痕,印度大陆上仍保留着英国留下的统治痕迹。

比如,在英国统治时期,不断向北蚕食的中印边界。

新中国成立后,双方就边境问题争议不断。印度坚持英联邦统治时期划下的边界有效,中方则认为应以清王朝时期确定的疆域为准。

尼赫鲁当政时期,在其“前进政策”的带领下,印度国内民族主义高涨,鹰派势力抬头,印度军队在中印边界争议地区进行了一系列冒进、挑衅行为。

1962年上半年,印军在争议区建立哨所据点,双方摩擦由此加剧,外交辞令也由抗议发展为公开的谩骂。

9月,北京警告新德里不要“玩火”,但是印度的行为依旧挑衅,双方对峙冲突不断,并造成一些伤亡。

10月20日,印军越过麦克马洪线,进入没有争议的西藏领土,中方至此忍无可忍,对印展开自卫反击。

中方碾压性胜利,致使印军死亡1383人、失踪1696人,俘虏印军近四千人,而印军方面则一个中方俘虏都没有。

除此之外,解放军还缴获印军大量卡车、大炮、弹药等物资。

这样强势的胜利,无疑给印度当局带去耻辱。

然而,这还没完,还有更羞辱的在后面。

暴打印度一个月后,北京突然单方面宣布停火撤军,将军队后撤到1957年定下的实际控制线后20公里,不仅无偿归还全部已攻占的印度东北边境特区,而且归还全部战俘和缴获的武器装备。

这些举措无疑再次狠狠羞辱了挑起战争的印度当局,耳光子啪啪落在了尼赫鲁的脸皮上。

尼赫鲁在这之后直到去世,也没能从这份羞辱中释怀。

印度党政人士中的鹰派,也始终没法服气,他们认为印度的惨败是输在了地利上。

这也确实是原因之一,当时中方占据高位,而印度在低处,印度的进攻属于是“上山”。

尽管他们在边境强行修筑了数个哨所,但根本没有修好连通前线的公路,战时运送弹药物资,都靠人力搬运。

而边境属于喜马拉雅山脉的藏南地区,地势险峻可想而知,印军在此处妄图推进军力,只能说太犟太天真了。

古话说得好,“兵之力,地之助”,我军在大获全胜的情况下,却选择放弃已经攻占的肥沃藏南,主动退居高海拔的阿克塞钦,就是因为考虑到的地利因素。

东部藏南及达旺,虽然自然条件相对好,但是远离西藏核心、紧挨着印度平原,印度很容易集结军队攻下此处,中方如若死守藏南,则会很容易与印军形成拉锯战,存在可能被逐步拖垮国力风险。

而阿塞克钦虽然高寒贫瘠,但居高临下、易守难攻,从这里朝印度平原发兵而下,可以直接压制住印度首都新德里。

所以,只要解放军牢牢掐住阿塞克钦这个战略制高点,新德里当局就永远没法安宁。

情况也的确如此,自1962年战败以后,不得安宁的印军,又搞出了个“防御作战”计划,在中印边界驻防更多的印军据点,并修筑公路网。

然而,在印度速度的影响下,直到80年初英迪拉上任总理、准备继续推行父亲的“前进政策”时,所谓的公路网也还没建好,英迪拉因此决心大力推进国防基础设施建设。

当时印度国力较之1962年已大幅提升,印度鹰派也开始露出即将扬眉吐气、血洗前耻的嚣张模样。

转眼来到1987年,也许是看中了中国刚经历裁军百万、军备相对落后,正一门心思只想搞经济,似乎无心开战的境况,印度军方在边境愈发嚣张,几次扩大军演,甚至喊出了“夺取拉萨制空权”的狂言。

中方也忍无可忍,从成都军区紧急调军,驻防边境,对峙升级,战事一触即发。

好在,时任总理拉吉夫及背后幕僚,比起激进的鹰派显得更识时务,在战争即将打响之际,急忙派人来北京求和,丝毫不顾及本国的脸面。

拉吉夫本人也在次年12月亲访中国,希望通过对话谈判和平解决中印边境问题。

虽然拉吉夫为印度谋求和平的本意是好的,但是由于求和举动触怒印度国内民族情绪,导致他在1989年大选时下野。

1991年拉吉夫重出江湖,在一次竞选活动上,一名向拉吉夫献花的少女,拉响了身上的炸弹,导致拉吉夫当场死亡,现场死伤无数。

拉吉夫像他的母亲和弟弟一样,遇刺身亡,也许这是尼赫鲁家族世代经营政坛、躲不开的宿命。

相信有一天,印度舆论会重新评估拉吉夫当年的求和,印度民众终究会明白拉吉夫当年的决策是多么的明智!

本文由“云史长安战未央”原创,已开通全网维权,未经授权不得转载,侵权必究。

●☛█▼▲豪仕法律网HtTp://Www.79110.net◐◐◐◐●☛█▼▲◐◐◐◐●☛█▼▲