作者: 虚声

来源:虚声(公众号ID:lxlong20)

已获授权转载

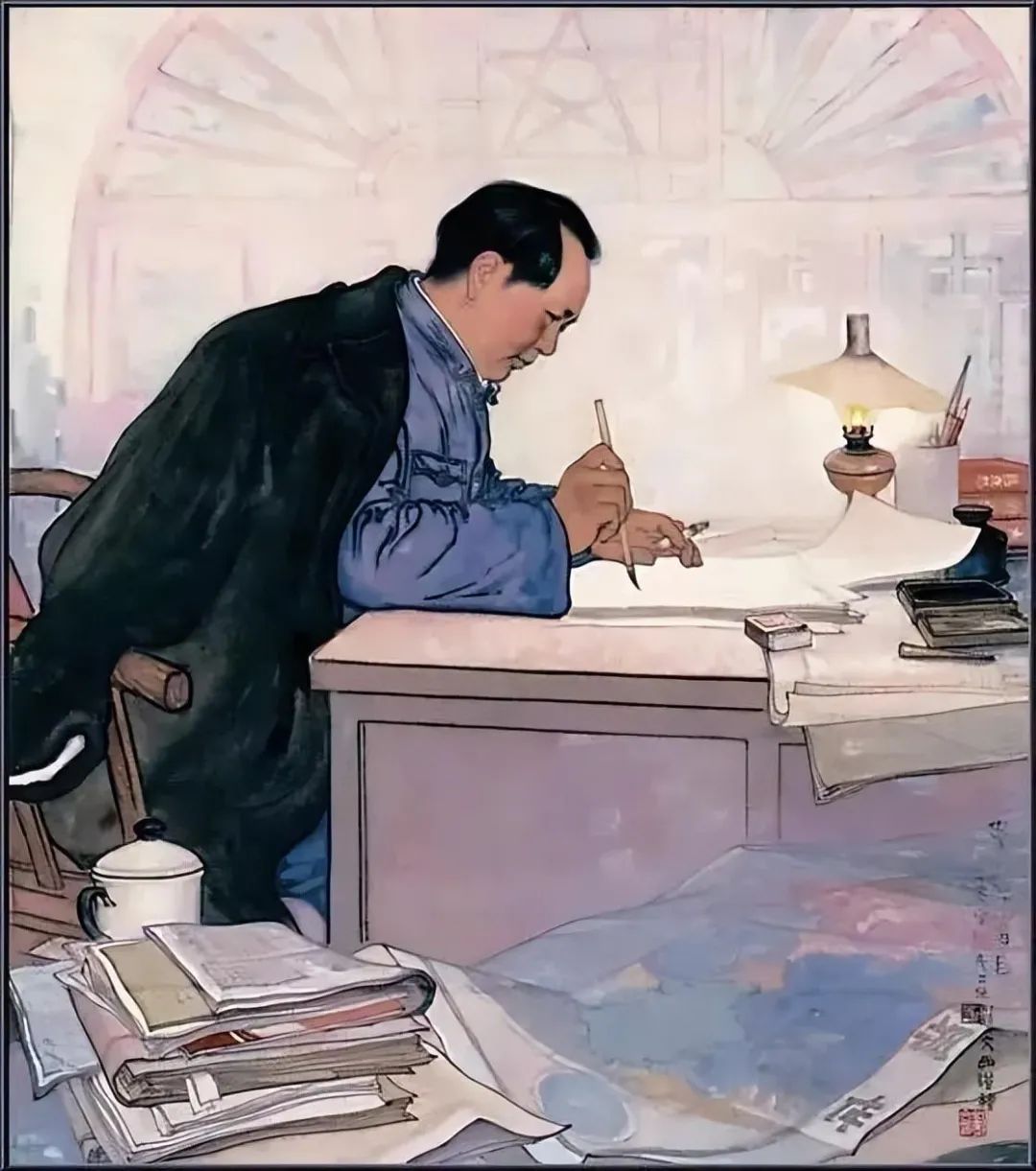

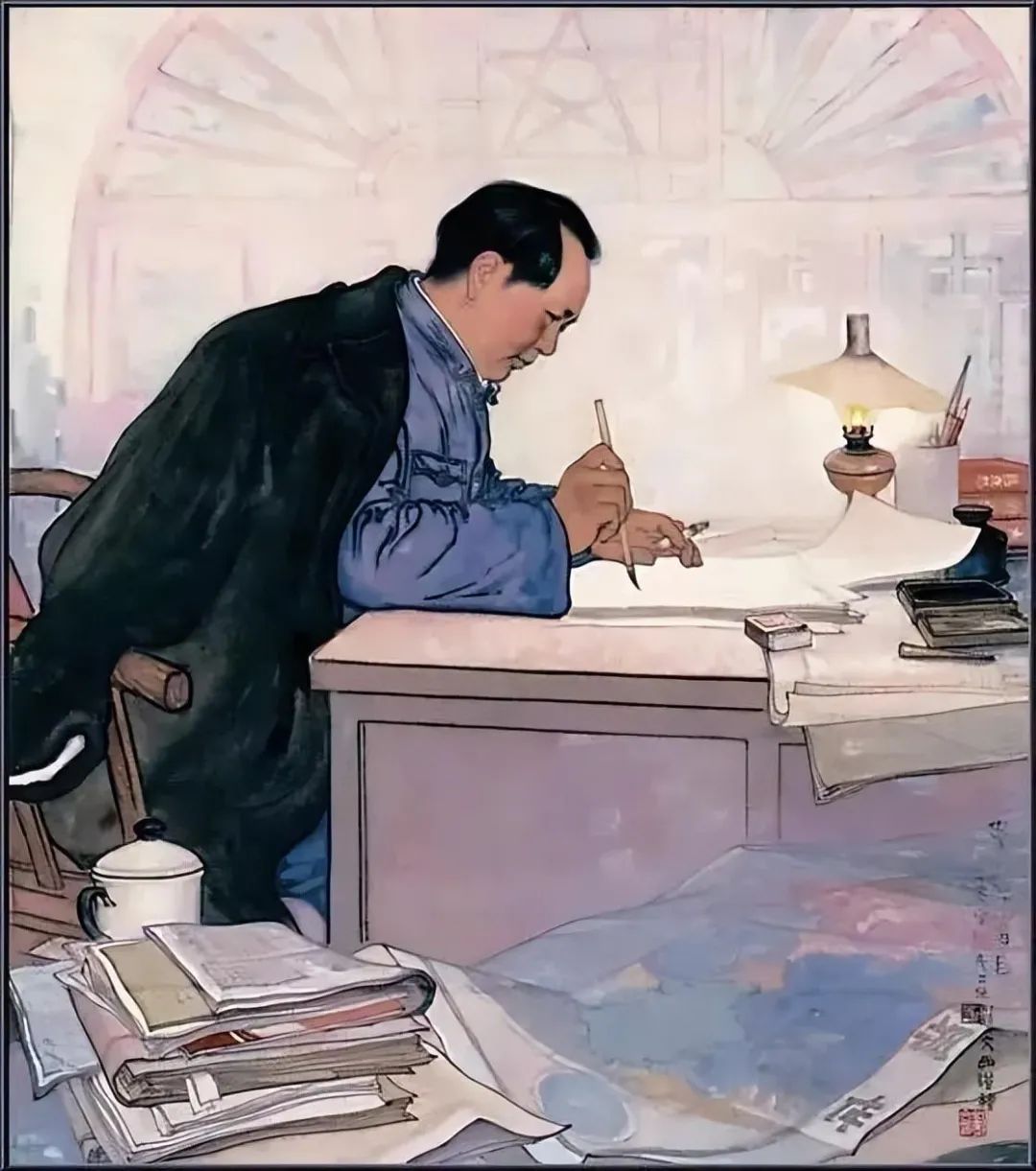

当时华夏大地上有琳琅满目的军阀,从韶山冲走出来的伟大领袖,高高的个子,为人非常朴实。他最初选择成为一个知识分子,试图用笔杆子改变世界。他以平凡之躯,手握一支笔,就向当时的大军阀宣战。然而现实很快告诉他,那个时代的笔杆子也许能改变个人生活状态(作为知识分子的伟大领袖,到1924年时已经赢得了很高的社会地位),但绝对改变不了那个时代本身。因为既得利益者不肯放弃既有利益,而沉默的大多数没有话语权。权衡一番之后,他把目光转移到农民—中国这个最沉默的群体身上。他决定为他们的利益而奋斗,并带领他们走出历史低谷。按照历史趋势,中国所有农民争取利益的运动都离不开战争。当时的军阀又很疯狂,尤其是蒋介石和他的兄弟们,试图用屠刀消灭共产党、并镇压共产党代表的底层群体。那种情况下,原本笔杆子在手的伟大领袖,只好又在秋收起义中拿起枪杆子。但是拿起枪杆子之后,伟大领袖又发现两个残酷的真相。第一个真相是,并不是拿起枪杆子就能解决问题,必须要把自己手里的枪杆子变得与众不同。于是伟大领袖带着一支残兵进行“三湾改编”,塑造出一支独一无二的军队,把自己从知识分子蜕变为顶级军事家。随后伟大领袖带领这支整编之后的队伍走上井冈山。三湾改编让红军在思想上与组织上超越了那个时代所有的军队。伟大领袖带着这样一支队伍,开辟根据地、赢得反围剿战争、在赤水河畔完成涅槃、穿越雪山和草地、在敌后谋发展、重整河山、打赢抗美援朝与对越自卫反击战。如今伟大领袖创建的这只军队,已经成为地球村最不可忽视的力量。第二个真相是,一定要明白枪杆子为谁而战。当时的枪杆子都掌握在军阀手中,但军阀绝不会为了沉默的大多数群体而战。井冈山的伟大领袖白天从事繁忙的工作,包括参与从井冈山下往山上挑粮这样繁重的体力劳动,夜晚在八角楼微弱的灯光下写作。在经历了很多日夜、写出很多文章(如《中国的红色政权为什么能够存在?》、《井冈山的斗争》等等)之后,伟大领袖终于向这个世界讲明白,共产党与红军的宗旨是通过带领最庞大阶层(农民阶层)改变命运的方式而改变中国之命运。也就是通常意义上所说的,农村包围城市,通过把马列主义和中国革命实践相结合而实现中国化。也正是在八角楼上,伟大领袖蜕变为顶级政治家。王明那种会整麻袋背诵马列教条之人,是不会理解这种境界的。但是在那个年代,仅仅有政治家和军事家的素质,还不足以蜕变为历史巨人。伟大领袖之所以能完成农村包围城市的战略方针,关键在于土地改革。

- 1928年,艰难的井冈山斗争时代,伟大领袖通过制定《井冈山土地法》,首次以法律的形式肯定了农民以革命手段获得土地的权利。

- 1929年,红军离开井冈山之后,伟大领袖主持制定了《兴国土地法》,从法律层面保护了农民的利益。

- 1931年,中央苏区时代,伟大领袖主持颁布了《苏维埃土地法》,确立了“土地与水利的国有,是彻底消灭农村中一切封建关系,而事实上就是使农村经济达到高度的,迅速发展的必经步骤。”

- 1947年,解放军转守为攻的时刻,伟大领袖主持颁布《中国土地法大纲》,为日后的共和国土地改革描绘了蓝本。

在土地改革的过程中,伟大领袖牢牢地确立了领袖地位。过去几千年历史上,中国最重要的资源就是土地。所有的王朝兴衰更替都围绕土地进行政治、军事、经济层面的博弈。往大一点说,中国农耕文明的辉煌,就是建立在土地的分配上。

当初秦国之所以能一统天下,就是因为它更好地执行了建立在农耕基础上的耕战制度。随后历朝历代,耕战执行得好的时候就兴旺,耕战执行得差的时候就衰弱。熟读历史的伟大领袖,并没有拘泥于马列主义那些教条,而是把红军的社会实践和土地改革集合起来,相当于把传统的耕战制度进行一个实质意义上的升级,同时也是把马列主义中国化必不可少的步骤。

但是从历史巨人层面,伟大领袖面对的难题还不止这些。因为“土地改革”这些战略决策固然比较成功,但它终究只是实践性政策。要想带领一个古老的民族走向新生,从历史巨人的维度看,还需要在思想与哲学认知的层面,解决一些问题。所以到达陕北之后,伟大领袖开始在沿岸的窑洞里研究哲学问题。那个时期他写了不少重量级文章,其中三篇非常重要。1、《实践论》:描述实践、认知、再实践、再认知这样一个过程。比如伟大领袖一生,从韶山到井冈山到延安,就是这么走过来的。再比如整个中国历史,辉煌到低谷、再到辉煌,也是遵循了“实践论”的基本逻辑。那么按照这个思路,建国之后的路也将面临重重困难。包括如今这轮疫情,从全面防控到精准防控,再到最后完全放开,哲学层面也符合实践论思想。2、《矛盾论》:事物本质上一分为二,对立的;但是在彼此交替作用时又合而为一,统一的;归纳起来就是对立统一规律。比如枪杆子出政权与党指挥枪这两种思想,就符合对立统一规律。从历史层面看,既符合中国传统意义上的辩证法也符合马列主义的科学辩证法。如果按照矛盾论的思想看这几年的疫情防控,很多复杂的现象都会变得很通透。当然陕北时代,摆在伟大领袖面前最大的困境就是抗战。为了从思想上给那个时代的中国人指明方向,伟大领袖写了一篇大作。3、《论持久战》:全面系统论证了中日战争的走向和结局:中国大而弱,日本小且强。在日本的强势进攻下,中国应该采取空间换时间的战略战术。这三篇文章成了一个时代的指导思想。尤其是论持久战,解决了困扰国人的“中国能否赢得抗日战争”的困惑。国军在正面抗战的走势,基本也按照《论持久战》的思想进行。八路军在敌后根据地的活动,基本就是按照《论持久战》的思想布局。抗战胜利之后,蒋介石发动内战。伟大领袖又根据实际战略需求,在实践中把解放战争缩减为两个阶段,防守阶段与反攻阶段,直接省略了战略相持阶段。和那个时代的其他人相比,伟大领袖从哲学维度考虑政治、军事思想和实践时,其实属于降维打击。写了这么多,乍一看,好像是为了吹捧历史巨人。其实我绝对不是为了这个目标。这个世界有很多人需要吹捧与自我吹捧,但到了历史巨人那个层面,吹捧与否已经没有实际意义。因为他们已经是历史走势中的巨大坐标。前面说过,伟大领袖一辈子都在试图解决问题,解决政治问题、军事问题、哲学问题等等。但是他所有解决问题的切入点都有一个前提,就是为了基层大多数的利益。我觉得不论从现实层面还是历史层面,只要能守住为了基层大多数利益这条底线,不论多么复杂的局面,都不会错到哪里去。再以疫情防控为例,之前初代毒株和德尔塔毒株毒性比较强,咱们严防死守,那就是真正意义上实践“健康至上与生命至上”,符合基层大多数利益这条底线。现在奥密克戎毒性降低,需要放开了;那么基层大多数的利益就变成了要保障普通老百姓能买到最基本的退烧药,再围绕这个思路增加产能、计划配给、打击囤积居奇者就可以了。问题其实就这么简单。再按照这个思路延伸一下,比方说医疗问题,是不是要给予老百姓更大的优惠、甚至推广免费医疗;再比如疫情之后发展经济,房价是继续涨符合多数人利益,还是降一降符合基础大多数的利益。