红色娘子军的故乡海南琼海,因为她们平添了一道深邃动人的风景

原标题:红色娘子军的故乡海南琼海,因为她们平添了一道深邃动人的风景

“向前进!向前进!战土的责任重,妇女的冤仇深,古有花木兰替父去从军,今有娘子军扛枪为网民……”熟悉的旋律,熟悉的歌词,几乎每个人都会哼几句。

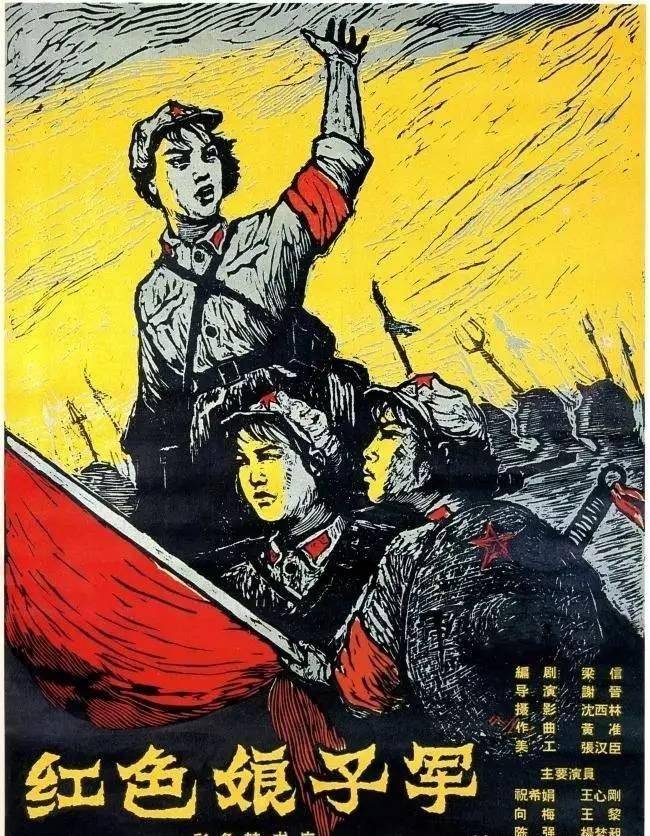

这是20世纪60年代中国内地最流行的歌曲之一,是1961年由八一电影制片厂摄制、由谢晋导演的影片《红色娘子军》的主题歌。

红色娘子军,永恒的历史经典

艺术创造上的惊人成就让很多人认识了红色娘子军,但同时也让更多的人对红色娘子军产生了迷惑,历史的真实和银屏上的故事似乎都混为一谈了,或者迷惑的人们就干脆认为银屏上的故事就是历史。好像她们只是一个银屏或舞合上的人物形象,又好像确有其人。

事实上,红色娘子军确实是真实的存在,但也正是借助于电影、芭蕾舞剧这些艺术形式,她们的故事经过艺术加工才最终凝固成了永恒的历史经典,否则这群海南女人将与其他许多人一样湮没在历史的滚滚烟尘中。

艺术创作给历史人物或事件带来的是与非、功与过似乎难以评说,这就仿佛"一百个人心中有一百个哈姆雷特”。

“红色娘子军”的故乡在海南琼海,它的真实名字不叫做红色娘子军,而是中国工农红军第二独立师第三团娘子军特务连,“红色娘子军”对于这支队伍来说,与其说是一个称号,不如说是一种特殊的荣誉和嘉奖。

这支于1931年5月1日成立的女子革命队伍,她们离开家庭的庇护,离开安定的生活,扛起了应该由男人打的枪,以娇弱之躯投入了残酷的战场,在艰难的革命斗争中,她们始终坚持不懈,并利用女性的身份之便,从事着种种危险的地下工作。

最早将她们的故事从尘封的岁月中发掘出来的是1957年刘文韶的报告文学《红色娘子军》。后来,随着电影、芭蕾舞剧在全国上演,她们的名声从海南岛传遍全国,并最终成了一代中国女性光辉形象的代表。

让人有点愕然的是,《红色娘子军》的原型,她们的艺术形象让世人感到无比震撼,原以为她们实际的生活也会因此过得多姿多彩,然而,就在2001年,海南琼海市政府调查员寻访到了21位仍健在的娘子军老战土,这些业已白发苍苍的老人,大多和家人生活在一起,过着简朴的农家生活。

这些老阿婆,她们大多来自农村,因遭受压迫愤而投奔革命,当这块土地重归和平,她们也重返家乡,过着平凡的生活,她们只是千千万万的海南女人的代表,她们的一生平静但却坚忍,平凡但却饱满。

新时代的红色娘子军

昨天,她们扛起了枪是为了保卫自己生活的这片土地的平安;今天,这块土地却因为她们而平添了一道深邃动人的风景。

琼海红色娘子军的故乡,多少游客慕名而来,在万泉河畔的琼海市政府所在地嘉积镇的南门广场上,瞻仰着那座傲然挺立在“红色娘子军纪念碑”上的雕像:她们头剪短发,手握长枪,女性柔美的曲线中透露出战士的英姿飒爽。

碑文的最后一句为:“斯为妇女解放运动的旗帜,海南网民之荣光,娘子军革命精神永存!"那座雕像,所体现的力与美,所倾诉的故事,与所有的关于“红色娘子军"的艺术作品一起记录了那个时代里一群特殊的女子和她们创造的奇迹。

2002年,另一座以纪念为主题的公园红色娘子军纪念园在琼海温泉镇落成,园里的展览和设计理念多来自《红色娘子军》的电影和“样板戏”,比如南霸天的豪宅,其中,“南霸天”并非真有其人,他只是艺术作品中一个为丰富故事内容,推动情节发展而设计的角色。

但在历史的真实与艺术的再现两个层面上,红色娘子军的形象和故事已经完成了真实与虚构的融合,从而完美地结合成了一个时代的经典,进入了艺术审美的层面,它所体现的精神内涵已远远超出了事件本身的真实性及其历史意义。

#头条带你游海南#

【延伸阅读】请点击: