有羽毛的恐龙图片和简介(三)

原标题:有羽毛的恐龙图片和简介(三)

有羽的恐龙系列:第31——45名系列简介

31

共77

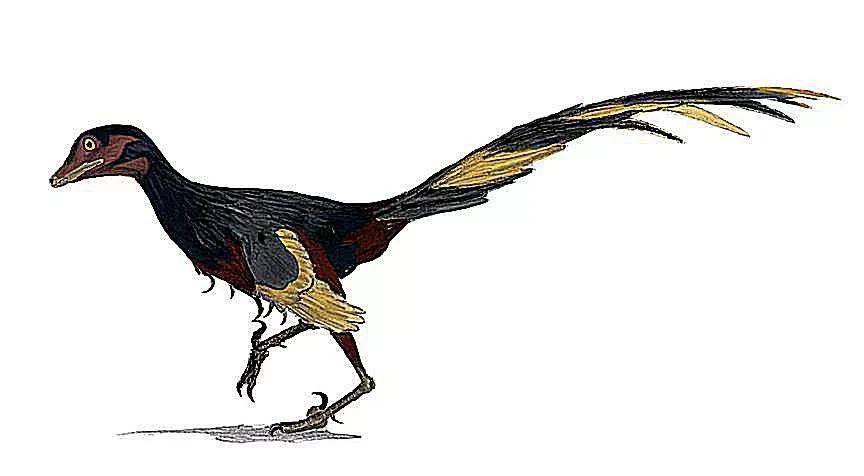

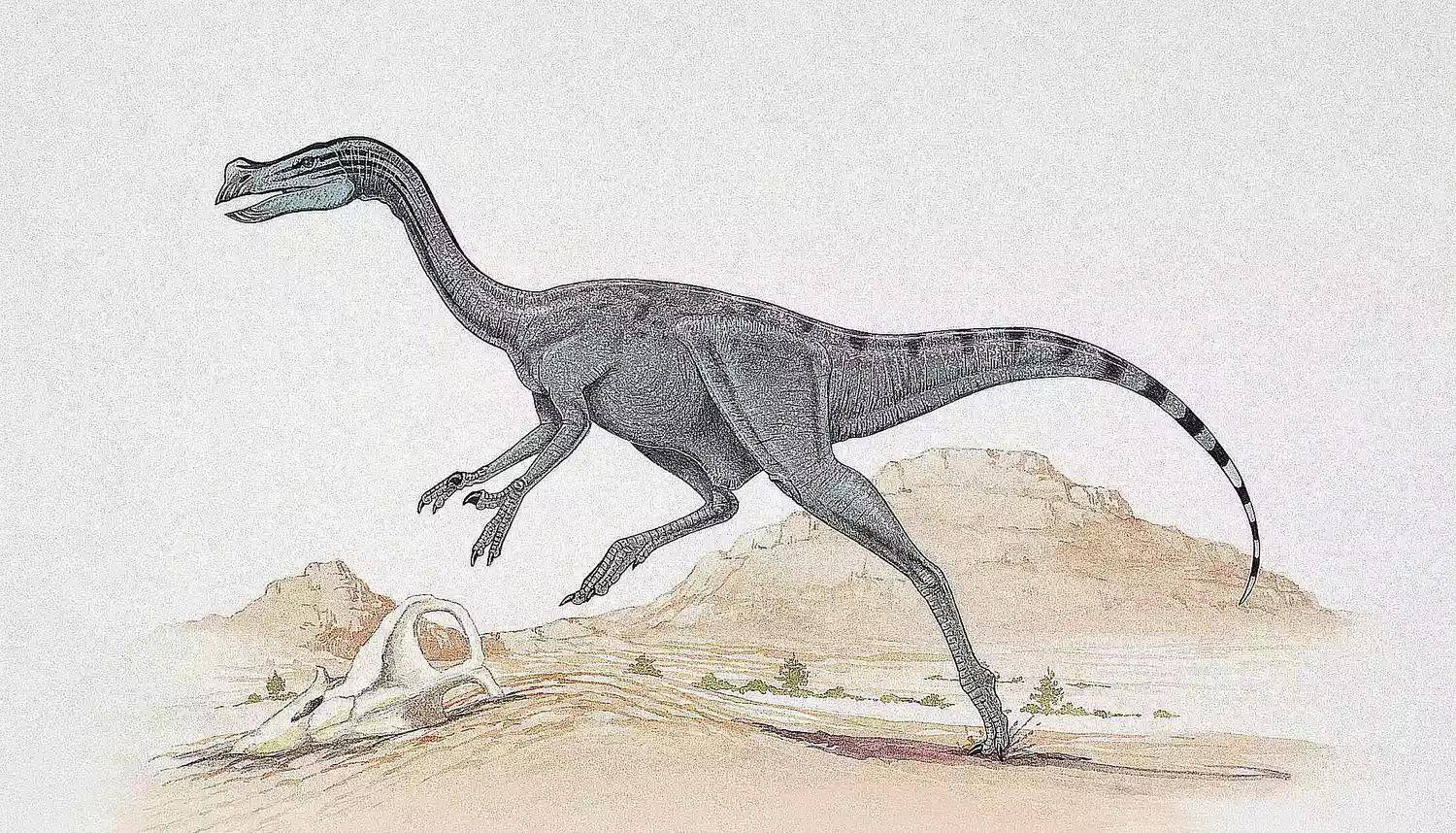

金凤鸟龙

金凤鸟龙

名称:金凤鸟龙(希腊语为“金凤翼”)

栖息地:亚洲平原

历史时期:晚侏罗世-早白垩世(150-1.4亿年前)

尺寸和重量:约两英尺长,约10磅

食:可能是杂食

区别特征:体积小;双足姿势;羽

几年前在中国发现其完整的化石(完整的羽印记)时,金凤鸟最初被认定为史前鸟类,后来被认定为与始祖鸟相当的早期鸟类先驱。

直到后来,古生物学家才注意到它与伤齿龙兽脚亚目(以伤齿龙为代的有羽恐龙家族)有一些明显的相似之处。

今天,金凤羽龙钝的鼻子和扩大的后爪明它是一只真正的恐龙,尽管它是进化谱中“鸟类”一端的恐龙。

32

共77

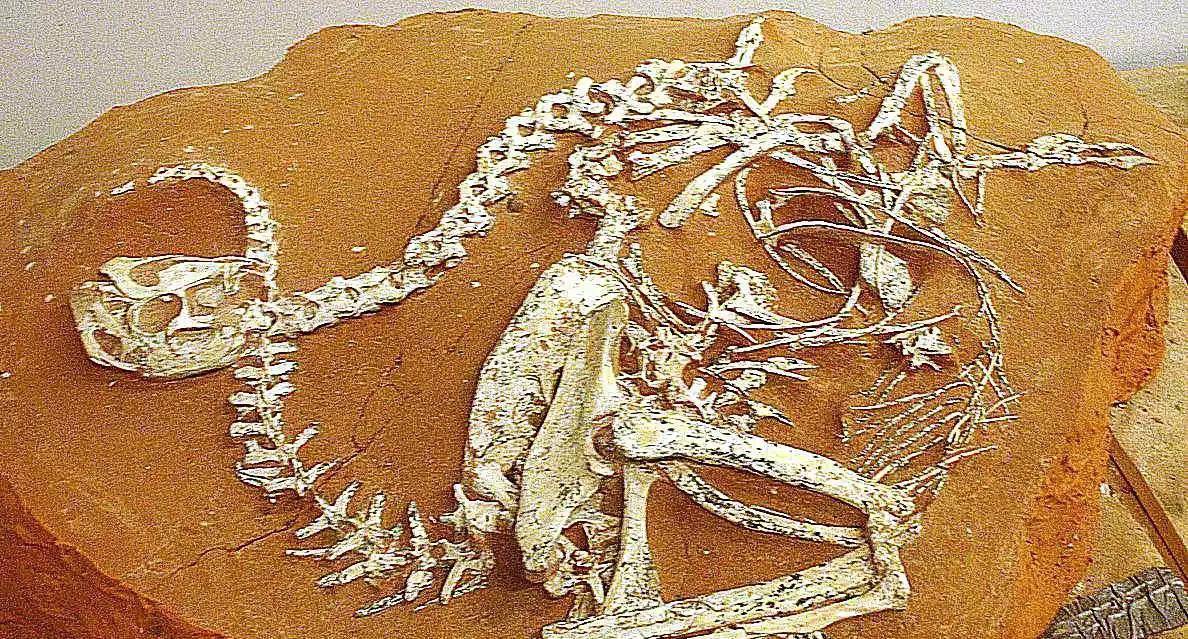

侏儒猎龙

侏罗猎龙

名称:侏罗猎龙(希腊语为“侏罗山猎人”)

栖息地:欧洲平原

历史时期:晚侏罗世(1.5亿年前)

尺寸和重量:大约两英尺长,几磅重

饮食:可能是鱼和昆虫

区别特征:体积小;缺乏保存完好的羽

有些恐龙比其他恐龙更容易从它们的“模式标本”中重现。唯一已知的侏罗猎龙化石是一个非常小的个体,大概是一个少年,只有大约两英尺长。

问题是,侏罗纪晚期可比较的幼年兽脚类动物显示出羽的证据,而侏罗纪恐龙的遗骸中完全没有羽的痕迹。

古生物学家不太确定如何解决这个难题:这个个体可能确实有稀疏的羽,在化石化过程中没有幸存下来,或者它属于另一种以鳞状爬行动物皮肤为特征的兽脚亚目动物。

33

共77

可汗龙

可汗龙

姓名:可汗龙(蒙古语意为“领主”)

栖息地:中亚的林地

历史时期:晚白垩世(7000万年前)

尺寸和重量:约四英尺长,约30磅

食:可能是杂食

区别特征:短而钝的头骨;双足姿势;大手大脚

它的名字当然更有特色,但从分类学上讲,可汗龙与窃蛋龙和窃螺龙等偷蛋龙(小型、有羽的兽脚亚目)密切相关(这种恐龙最初被误认为是另一种中亚偷蛋龙雌驼龙)。

可汗龙的特别之处在于其化石遗骸的完整和异常钝的头骨,这似乎比其偷蛋龙亲的头骨更“原始”或基础。

与中生代所有小型、有羽的兽脚类动物一样,可汗龙代了恐龙向鸟类缓慢进化的另一个中间阶段。

34

共77

科尔龙

科尔龙

姓名:科尔龙(蒙古语“脚”之意)

栖息地:中亚沙漠

历史时期:晚白垩世(7500万年前)

尺寸和重量:大约六英尺长,40-50磅

饮食:肉类

区别特征:双足姿势;可能是羽

正如您从它的名字——蒙古语中“脚”的意思——可以猜到的那样,在化石记录中,科尔龙的代是一只保存完好的脚。

尽管如此,这一唯一的解剖学残余足以让古生物学家将科尔龙归类为阿尔瓦雷斯龙,这是一个小型兽脚类动物家族,以南美阿瓦拉慈龙为例。

科尔龙与更大、更像鸟类的鸟面龙共享其中亚栖息地,它可能与后者共享一层羽,并且它可能已被无处不在的迅猛龙捕食。

35

共77

临河爪龙

临河爪龙

姓名:临河爪龙(希腊语为“临河爪”)

栖息地:中亚平原

历史时期:晚白垩世(85-7500万年前)

尺寸和重量:大约三英尺长,几磅重

饮食:肉类

区别特征:体积小;单爪手

不要与临河盗龙相混淆——临河爪龙是一种典型的白垩纪晚期长有羽的猛禽——临河爪龙实际上是一种小型兽脚类动物,被称为阿尔瓦雷斯龙,以标志的阿尔瓦雷斯龙属命名。

这种微小(不超过两三磅)的捕食者的重要在于它每只手上只有一个带爪的手指,这使它成为化石记录中第一只单指恐龙(大多数兽脚亚目动物有三指手,例外是两指暴龙)。

根据其不寻常的解剖结构来判断,中亚临河爪龙通过将其单个手指挖入白蚁丘并提取潜伏在其中的美味虫子来谋生。

36

共77

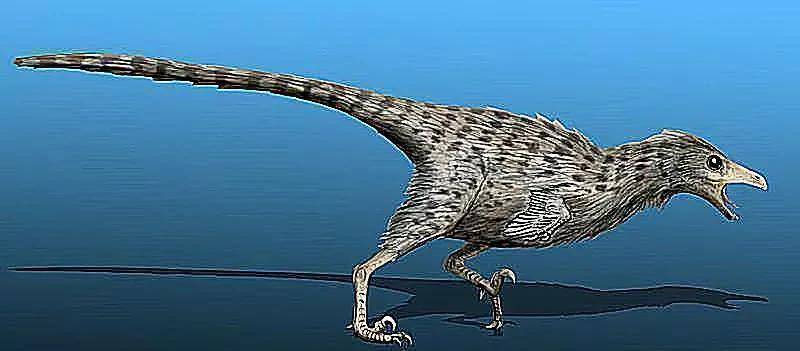

临河猎龙

临河猎龙

姓名:临河猎龙(希腊语为“临河猎手”)

栖息地:中亚平原

历史时期:晚白垩世(80-7000万年前)

尺寸和重量:长约五英尺,重约75磅

饮食:肉类

区别特征:大小适中;羽;后脚上的大爪子

并非所有在后足上装备有大而弯曲的爪子的有羽的恐龙都是真正的猛禽。临河猎龙就是最近发现的一种中亚兽脚类动物,它被归类为“伤齿龙”,即北美伤齿龙的近亲。

临河猎龙是迄今为止发现的最完整的伤齿龙化石之一,它可能以挖掘地下猎物为生,甚至可能会爬树!

37

共77

曲剑龙

曲剑龙

名称:曲剑龙(希腊语为“短弯刀蜥蜴”)

栖息地:亚洲林地

历史时期:晚白垩世(7000万年前)

尺寸和重量:大约三英尺长,10-20磅

饮食:未知;可能是杂食的

鉴别特征:羽;双足姿势;手上的长爪子

在白垩纪晚期,亚洲的平原和林地栖息着大量令人眼花缭乱的带羽的恐龙鸟类,其中许多与偷蛋龙密切相关。

由著名古生物学家董志明于2010年命名,由于其异常长的前爪,曲剑龙在其他“偷蛋龙”中脱颖而出,它可能用来从树上扯下树叶,甚至挖入土壤以寻找美味的昆虫。

它与少数其他有羽的亚洲恐龙密切相关,包括同时代的雌驼龙和河源龙。

38

共77

大黑神天龙

大黑神天龙

姓名:大黑神天龙(以佛教本尊命名)

栖息地:中亚平原

历史时期:晚白垩世(8000万年前)

尺寸和重量:大约两英尺长,几磅重

饮食:小动物

区别特征:体积小;可能是羽

当它于上十年在戈壁沙漠被发现时,大黑神天龙回答了一些关于晚白垩世恐龙和鸟类之间进化关系的重要问题。

这种双足、有羽的食肉动物当然是猛禽,但它是该品种中特别原始(或“基础”)的成员,它(根据该属的小体型判断)在大约8000万年前开始朝着有羽飞行的方向进化。

即便如此,大黑神天龙只是过去二十年在中亚和东亚出土的大量晚白垩世恐龙鸟类中的一种。

39

共77

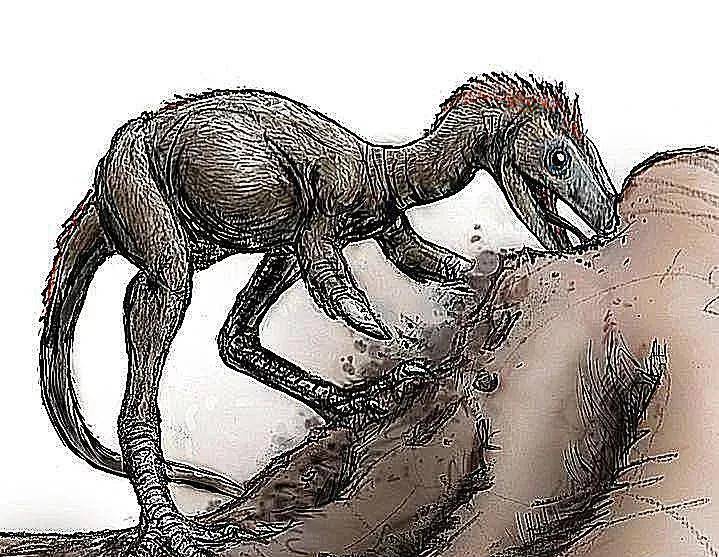

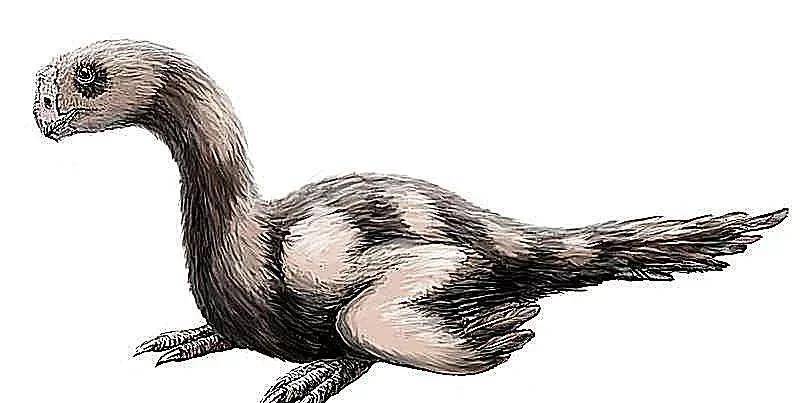

梅龙

梅龙

姓名:梅龙(中文为“熟睡”)

栖息地:亚洲林地

历史时期:早白垩世(140-1.35亿年前)

尺寸和重量:大约两英尺长,几磅重

食:可能是杂食

区别特征:体积小;小头骨;大长腿

梅龙几乎和它的名字一样微小,是一种可能长有羽的小型兽脚类动物,它的近亲是体型大得多的伤齿龙。

这只恐龙古怪绰号(中文意思是“睡着了”)背后的故事是,一只幼年恐龙的完整化石被发现处于睡姿——它的尾巴缠绕在身体上,头埋在胳膊下。

如果这听起来像典型鸟类的睡眠姿势,那您就离题不远了:古生物学家认为美是介于鸟类和恐龙之间的另一种中间形式。

40

共77

微创龙

微创龙

这种恐龙的名字“小猎手”指的是古生物学家约翰·奥斯特罗姆在蒙大拿州发现的幼年标本的大小,但实际上,微型猎手可能长到10英尺的体长。

41

共77

小坐骨龙

小坐骨龙

名称:小坐骨龙(希腊语为“美妙的骨盆”)

栖息地:南美洲的林地

历史时期:中白垩纪(110-1亿年前)

尺寸和重量:大约六英尺长,15-20磅

饮食:肉类

区别特征:体积小;骨盆骨不对称

你可以从它的名字中猜到——希腊语是“美妙的骨盆”的意思——小坐骨龙拥有不寻常的骨盆结构,坐骨不对称。

小坐骨龙是生活在中白垩世南美洲的无数小型兽脚亚目之一,似乎与早期的北美美颌龙关系最密切,并且与西欧的极鳄龙也有一些共同特征。

有一些诱人的暗示明小坐骨龙奇形怪状的骨盆藏有一个气囊,但更多的证据支持连接中生代晚期的小型兽脚类动物和现代鸟类的进化路线。

42

共77

单爪龙

单爪龙

名称:单爪龙(希腊语为“单爪”)

栖息地:亚洲平原

历史时期:晚白垩世(80-7000万年前)

尺寸和重量:长约三英尺,重约10磅

饮食:昆虫

鉴别特征:腿长;手上的长爪子

通常情况下,古生物学家可以从恐龙的解剖结构中推断出恐龙的行为。

单爪龙就是这种情况,它的小体型、长腿和又长又弯曲的爪子明它是一种食虫动物,白天在白垩纪的白蚁丘上抓来抓去。

像其他小型兽脚亚目恐龙一样,单爪龙可能全身长满羽,代了恐龙进化为鸟类的中间阶段。

顺便说一句,您可能会注意到,按照希腊标准,单爪龙的拼写并不十分正统。那是因为它的原名单爪龙原来是一种甲虫属,所以古生物学家不得不发挥创意。(至少单爪龙被赋予了一个名字:早在1923年就被发现了,它的化石在储存中枯萎了60多年,被归类为属于“身份不明的类鸟恐龙”。)

43

共77

南康龙

南康龙

名称:南康龙(以中国南康省命名)

栖息地:东亚的林地

历史时期:晚白垩世(70-6500万年前)

尺寸和重量:大约三英尺长,5-10磅

饮食:未知;可能是杂食的

区别特征:体积小;突出的喙;羽

中国古生物学家有很多工作要做,因为他们试图区分最近在中国发现的各种类似偷蛋龙的晚白垩世“恐龙鸟”。

在三只相似的兽脚类动物(其中两只已命名,其中一只仍未确认)附近出土,南康龙似乎主要是食草动物,并且可能花了相当多的时间来逃避更大的霸王龙和猛禽的注意。

它的近亲可能是(大得多的)巨盗龙和(小得多的)玉龙。

44

共77

耐梅盖特母龙

耐梅盖特母龙

它可能与这种有羽的恐龙假定的昆虫饮食有任何关系,也可能没有任何关系,但古生物学家最近发现了一个耐梅盖特母龙的标本,它在后不久被成群的白垩纪甲虫部分吃掉了。

45

共77

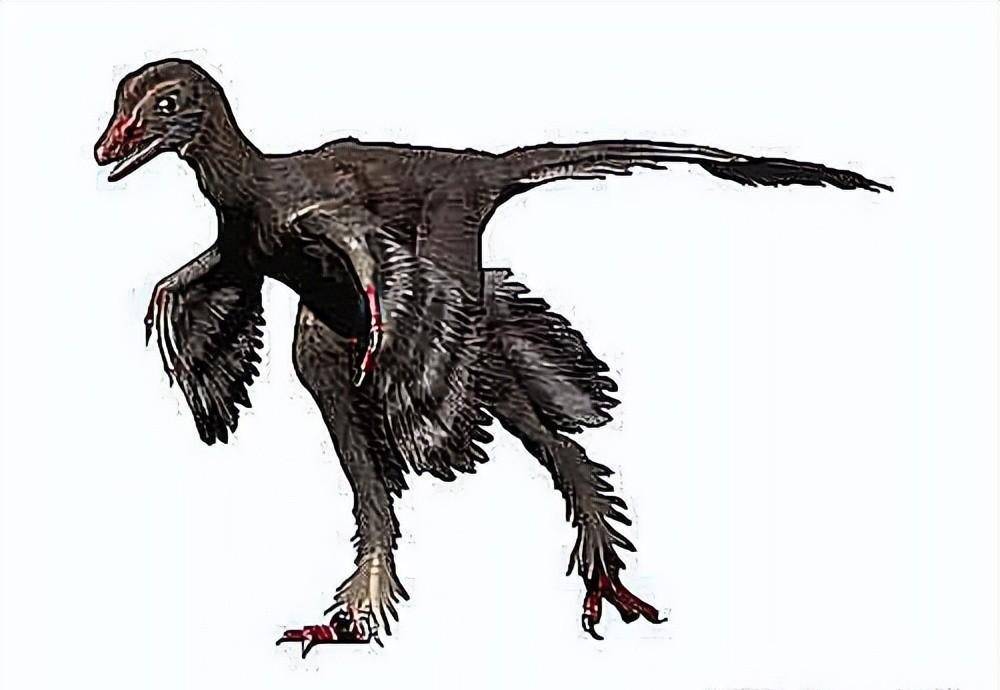

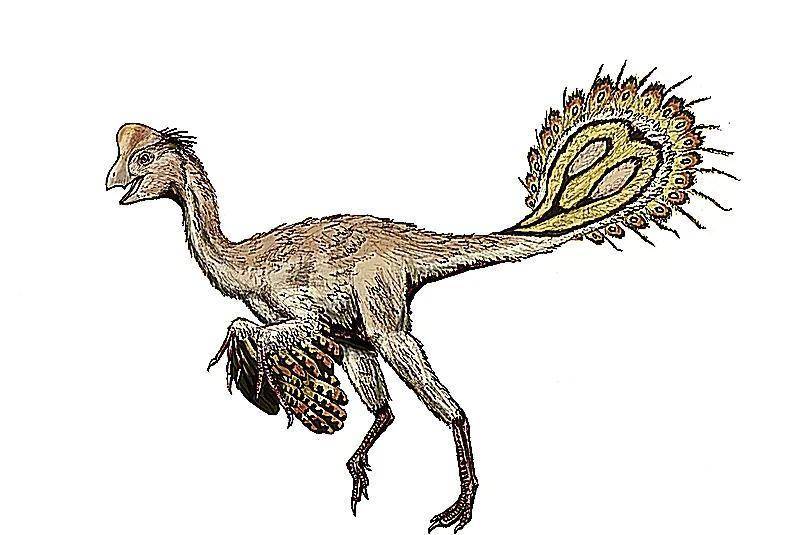

天青石龙

天青石龙

名称:天青石龙(来自发现它的蒙古地区)

栖息地:亚洲林地

历史时期:晚白垩世(70-6500万年前)

尺寸和重量:长约六英尺,重约25磅

食:可能是杂食

鉴别特征:腿长;爪手;尾巴上的扇子

在大多数情况下,小型兽脚亚目恐龙和鸟类之间的相似之处仅限于它们的体型、姿势和羽外套。

天青石龙将其类似鸟类的属更进一步:这是有史以来发现的第一只具有尾椎骨的恐龙,即尾巴末端有一个融合的结构,支撑着一扇羽。(所有鸟类都有尾骨,尽管有些物种的展示比其他物种更花哨,例如著名的孔雀。)

然而,尽管具有鸟类特征,但在进化谱中,天青石龙显然更多地属于恐龙,而不是鸟类。

这只恐龙鸟很可能用它的尾椎支撑扇子作为吸引配偶的方式——就像雄孔雀扇动尾羽来吸引雌孔雀一样。

作者观点

万物总相通,很多物种都是通过进化才衍变出一些新的物种。

参考文献