朱镕基总理反贪有多严厉?巡查时看见满仓粮食,他怒斥:连我都骗

文|探古论今人

编辑|探古论今人

提起朱总理,相信在今天,不少国人对他的第一印象无疑是“铁腕”。

而事实上,作为朱元璋的第十九世孙,他似乎也的确继承了那种绝不姑息养奸的“铁面无私”,以至于被人称为铁面总理。他曾说:

“我这里准备了一百口棺材,九十九口留给贪官,一口留给我自己。”

在上海,人们说他“严肃有余”

在朱镕基很小的时候,他的双亲就已经早早离开人世,所以,这个日后于“人前显贵”的“铁面宰相”其实是由他的“满伯”抚养长大。

也许,正是由于父母的早逝,朱镕基很早就养成了自己那正直向上,而且多少有些“不安分”的性格。

于是乎,当他于1947年从长沙考入位于北京的清华大学之后,这位理工科的学生却又“不安分”地积极投身于,当时北京城内风起云涌的学生运动中去。也正是在不久之后,年龄不过21岁的他就加入了中国共产党。

1952年,由于学业水平较高,年轻的朱镕基被直接从东北的工业部调入国家计委工作,然而期间由于一些变故,他被迫离开岗位,直到后来被邓公看到了他这匹“黑马”,才算是重返了国家计委。

当然,尽管早年经历坎坷,但这并未抹去朱镕基的脾气。他依旧坦诚、直率,毫不避讳自己看到的问题,甚至曾如此直言不讳:

“我这个人气量不大,很容易发脾气,你要跟我辩论,我可以当场就会面红耳赤。虽然我的气量不大,但是我从不整人,从不记仇,这是事实可以证明的。”

那些年,在历任了国家计委处长、副局长,国家经委委员、副主任兼党组副书记等职务之后,1988年4月,朱镕基调任上海,担任了上海市市长。

也就在他正式上任上海市市长的上海市九届人大一次会议上,面对整个上海的共计1300万市民,他一如既往地坦诚披露了自己的施政方针。简而言之也就是一句话:他要建设一个‘廉洁’、‘高效’、‘有权威’的上海市政府。

当然,说“大话”容易得很,重要的是怎么做。

朱镕基是怎么做的呢?他的做法其实很简单,甫一上任,朱镕基就主动找到当时上海的市场监察局,叮嘱他们:“你们首先给我盯住市政府的局级领导。”

为什么这么做?

因为朱镕基认为,想要抓住当时上海市全市1000多名干部的党风廉政建设,那就只有从上到下,先把最顶上的市局级领导“看”住了,上面的官员包括他自己都廉政、勤政了,廉洁高效的工作环境才会真正在全市建立起来。

用他自己日后的话说:

“自己不勤政,又不廉政,吃吃喝喝,乱批条子,任人唯亲,到处搞关系,把国家财产不当一回事,你坐在主席台上面作报告,下面能不骂你?”

就这样,朱镕基从自己做起,廉政勤政,还强调要“先从他做起,从市政府做起……最重要的是领导干部要带头。”

结果,自然也就把一些“大事往上推,小事往下推”的干部们“克”得够呛。

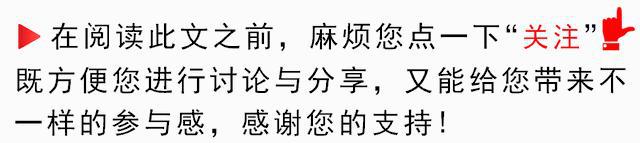

一次,朱镕基下基层视察了上海市一个企业老厂。在当时,由于市场改革尚未全面深化,这个背靠国家的老厂体制僵化,其主营的产品在过去几十年时间里都没有更新换代,以至于经济效益发生了严重滑坡。

看到浑浑噩噩的工人,朱镕基很是心痛,就要人把主管这处老厂的局长叫过来。结果,随后他才得知,这座老厂的局长竟然已经接连几个月没来过厂里了。而听到这里,脾气火爆的朱镕基当场就发了火,厉声斥道:

“身为局长,自己的工厂快过不下去了还不下来,责任心哪里去了?”

然后,当场让人通知那位局长来帮助企业解决问题。

这么“对待”自己在官场上的下属和同僚,朱镕基果然很快就得到了一个“严肃有余”的评价。但其实,朱镕基本人兴趣其实相当广泛。

他喜欢鲁迅、巴金、茅盾的小说,会在与妻子一起散步的时候一起背诵诗词。而且,他还酷爱京剧,能拉会唱,甚至于还曾在上海市远郊的金山县与百姓们欢度元旦时,来过一段京剧清唱,赢得了满堂喝彩。

1991年4月8日,朱镕基在第七届人大四次会议上补选为国务院副总理,继而离开了他倾注了无数心血的上海。

日后,曾有外国记者问他:“你在上海最大失败是什么?”

他的回答简单干脆,两个字:“没有。”

他说:“我抱着粉身碎骨的决心来干这件事。”

从上海回到中央,朱镕基在那个十分关键的经济与社会改革时期,当选为国务院经贸办公室主任,并在之后当选为权力最中心的七名政治局常委之一。

在这段时间内,朱镕基将自己的注意力完全放到了中国工业、农业、金融业的改革上来。也正是在进行这些工作的过程中,他抑制了市场经济改革后中国经济“增长”过热的现象,并严格打击了投机倒把、官商勾结等行为。

1997年,已经70岁的朱镕基担任了中共第15届中央政治局常委,并在之后的1998年3月,于众望所归之下出任了共和国总理。

毫无疑问,当时正是中国社会实现转变的关键时刻,而面对来自国内外的,经济、政治与文化上的冲击,朱总理依旧坚持他在反腐与党风廉政建设上的一贯立场。就好比他在正式当选总理那场会议上所说:

“不管前面是地雷阵还是万丈深渊,我都将一往无前,义无反顾,鞠躬尽瘁,死而后已。”

1998年5月22日,那时朱总理刚刚升任不久,便主动来到了安徽省芜湖市南陵县的一个粮仓。在当时,南陵县是安徽省内的产粮大县,也是当时国家在安徽省收购粮食的重要地区。

于是,来到这里,在一番简短的寒暄交流后,工作人员领着面容严肃的朱总理一行人来到了他们的粮库。

粮库里,目之所及,到处都摆放着盛满了米粮的粮垛,这本该是一个让人满意的场景。孰料,朱总理严肃的脸没有“云开雾散”,反而怒意勃发然后勃然变色。

为什么朱总理看到满满当当的粮仓反而会勃然大怒呢?这个问题,从当年的一个词,我们就能得到答案。那个词叫“调粮补仓”。

在当年,负责收购粮食的中储粮地方上的官员权力很大,所以在当时的社会氛围下,很容易就会发生监守自盗的现象。就好比打压粮价以赚取差价、违规拆借公家财产,以及调粮补仓的“转圈粮”。

所谓转圈粮,简而言之就是管理仓库的官员把粮仓里的粮食倒卖了,然后等到有干部领导要下来视察某个仓库,他们就利用地方上的关系,从别的粮库里调粮出来把自己的粮仓塞满,等到领导离开再将之归还。

说起来,朱总理这次在来到安徽南陵之前,就已经知道了这里的粮库其实空空如也,只是想看看这里的官员会怎么“应付”自己的巡查。

结果,果不其然的是,在朱总理到来之前,安徽南陵县的官员就得知了这个消息。之后,他们召集了200来号人,几十辆大卡车,几乎是昼夜兼程地从外省运来了1000多吨的粮食,足足干了4天才将南陵县的粮仓填满。

就这样,当他们信心满满地将朱总理迎进粮仓,不求得到夸奖,只求将这次视察应付过去的时候,朱总理见到这样的事情真真切切地发生在自己眼前,自然震惊,继而震怒。

回到北京后,他对外发表了这样一番话:

“前不久,我去安徽省的南陵县视察粮库,早在之前我就知道粮库是空的,去视察后,我在粮仓看到满满的粮食,摆放得整整齐齐,这些粮食从何而来?相信大家都心知肚明,这些人,真的是胆大包天,连我都敢骗。”

也正是在这之后,他就在全国范围内掀起了一场针对基层干部的查处。

在此次工作开展的过程中,朱总理要求,要重点查办党政领导机关、行政执法机关、司法机关和经济管理等部门;对象则集中在县处级以上领导干部的违法乱纪案件上,继而着重查处当时的贪污、贿赂、挪用公款、渎职等行为。

当然,这次“肃贪”要“肃”的也并非只有基层。

1998年8月20日,曾任北京市委书记的陈希同就因贪污受贿、玩忽职守,而被最高人民法院判处有期徒刑16年。

2000年9月7日,原广西壮族自治区党委副书记成克杰,因贪污4000余万元人民币,二审被判处死刑。

2001年,公安部原副部长李纪周因在赖昌星一案中受贿,玩忽职守,而被判处死刑,缓刑两年执行,剥夺政治权利终身,并没收全部个人财产。

因此,毫无疑问,朱总理在来到首都后依旧贯彻了他在上海市的一贯作风,“先打老虎后打狼,老虎苍蝇一起打”,极大地震慑了当时贪污受贿的干部,在一定程度上扭转了那时的社会氛围。

也正如他在2002年一场记者招待会上所说:

“桌子是拍过,眼睛也瞪过,至于说我这样做是为了吓唬老百姓,我想没有一个人相信这种说法,我从来不吓唬老百姓,只吓唬那些贪官污吏!”

2003年卸任前的最后一场大会上,朱总理说了:房地产、土地和交通

就比如,在2003年1月27日,这是朱总理任职期间召开的最后一次政府全体会议,被认为是“朱总理卸任前的讲话”。

也正是在这次讲话过程中,朱总理用他极具前瞻性的眼光提到了三个问题。

首先,是“房地产过热”。

在当时,由于中国经济开放太快,以房地产为主的经济泡沫就如同冬日里忽然间天降大雪般涌现。对此,朱总理义正词严地用1993年的海南房地产大“爆雷”作为警告,要求干部重视。

其次,当时国内广泛的征地行为。

在当时,社会上弥漫着一股兴建主题公园,或者五星级宾馆的风气。然后,想要兴建这些占地面积极大的建筑,当地官员就要从广大农民群众手中征地,而这无疑会导致农民的权益在无形中遭受损害。

当然,征地之后主题公园投资与经济效益往往不成正比,又是另一个方面。

而最后,朱总理还提到了当时的交通问题。

在当时,国人刚刚吃到改革开放的红利,私家车作为一种代步工具也开始在群众中流行起来。然而,看着北京、上海等地的私家车日渐增多,继而使得城市交通开始拥堵,朱总理提出了鼓励并提倡城市公共交通的方案。

不过,除了忧心私家车所导致交通拥堵这一表面问题之外,朱总理还担心私家车太多,会影响公共交通安全,与国家原油的储备与开支。

话说到这儿,您这边或许不太理解朱总理为什么要这样“碎碎念”。其实道理很简单,当我们把朱总理上述言论进行剖析与理解,我们就会发现,即将离任的朱总理所忧心的只有一件事,那就是中国的经济“过热”……

作为中国市场经济的重要缔造者,朱总理无疑十分清楚国家经济“突飞猛进”背后产生的不稳定因素。因此,他才会说:

“本届政府就要到期了,我现在最担心的是经济‘过热’,我搞了五十多年的经济工作,能深刻体会到我国的这种‘综合征’,日子稍微刚好过一点,就搞浮夸的作风!盲目的自满!莫名其妙的折腾!无知的决策 。”

言尽于此,毫无疑问,从1998年上任到2003年卸任,朱总理在那个位置上待了五年。

在这五年时间里,他的大力反贪、肃贪为他赢得了一个“铁面总理”的绰号,却也似乎让他在百姓心中似乎只剩下一个“铁腕”“酷吏”的印象。然而问题是,除了反贪肃贪,他在同时还为百姓们做了许多其他的事。

不过也就像他自己所说:

“我只希望在我卸任以后,全国人民能说一句,他是一个清官,不是贪官,我就很满意了。如果他们再慷慨一点,说朱榕基还是办了一点实事,我就谢天谢地了。”