来源:圆方你怎么看啊

微信ID:yflooklook

最近这几

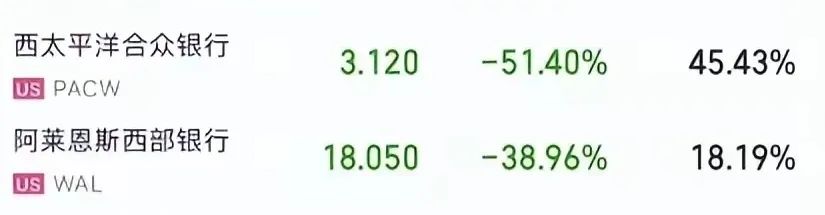

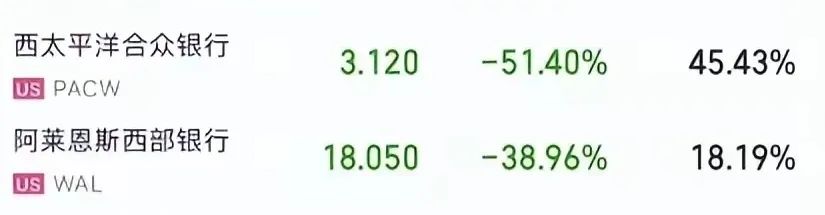

天,中美银行业可谓难兄难弟。中国银行业的问题是降薪,5月11日,网传员工因不满降薪而到上海浦银大厦表达诉求。当天,位于上海陆家嘴的浦发银行上海分行门口处聚集了大量人群,并有安保人员在现场维持秩序,有关照片很快在网络流传,并有声音称是“集体讨薪”。网上也有流传浦发相关降薪的内容。美国银行业的问题是倒闭,5月1日,在硅谷银行、签名银行之后,美国第一共和银行也宣布倒闭。当然,这应该不是这一批美国银行倒闭潮的终结。大概后续还有近200家美国中小银行也开始准备排队倒闭。这两个事情,基本同步发生在五月份,这并不是意外,而是某种变化所带来的必然趋势。那么是什么变化呢?事实上,中国银行业的降薪潮背后的利润下降不是一天两天了,也不是局限在一家两家银行。正如美国银行业的倒闭潮背后的资不抵债也不是一天两天了,也不是局限在一家两家银行。对于全球金融有所了解的小伙伴应该不会觉得很突然。中美银行业,特别是中小银行业过去几年,着实是不太好过。先看美国,美国银行受冲击最主要是因为美联储加息,美国处在加息周期,必然会带来资金面的收窄,长短期资金错配。在降息冲击实体经济的同时,也一定会影响银行收益。事实上,美国这200家破产边缘的银行,也只是赌错了美国加息的节奏罢了。(从美国中小银行今年的这个结局来看,如果前些年中国不对内保外贷,以及美元债等加以限制,今天又有多少中国银行在倒闭的路上)再看中国,中国银行受冲击最主要还是和房地产有关,我之前解释过,房地产不是什么蓄水池,房地产是印钞机。银行赚的是信用的钱,靠的是信用的不断扩张的钱。而房地产熄火之后资,产负债表不萎缩就烧高香了。以房地产作为主要抵押物的银行日子不好过也很正常。那,这种下降是因为中美两国的“政策”引发的,那随着“政策”调整,这个下降的趋势会扭转么?会,但是可能跟大家想的“马照跑,舞照跳”的“扭转”不太一样。一方面,随着“金融科技”的不断发展,传统银行业所面对的挑战,远不止“政策变化”这么简单。也是在今年5月,苹果在其官网宣布,它正在向其Apple Card用户提供一个设立在高盛公司的年利率为4.15%的高收益储蓄账户。这应该说就是美国版的“余额宝”。应该说,当年不管是中国还是美国,之所以这么多年,还有非常多的中小银行的原因之一是,以大银行的人力成本和业务成本来看。下沉市场的金融服务需求成本太高,不划算。不管是吸纳存款,还是发放贷款的都是这样。村里送鸡蛋“吸到”的一百户存款,可能比不上城里陪“大妈”跳广场舞一户的存款。而把钱贷给一百个小微企业的的收益,可能远低于贷给城投公司一家的收益。但是,金融科技再叠加“人工智能”,大概真的可以做到吸收村头的存款,成本低于城市,而发放100个小微贷款的收益超过1个大型企业。而这种趋势性的变化也会重塑“金融行业”。不过这种转型的能力,中小银行基本做不到。另一方面,金融行业是一个趋势性最明显的行业,换言之,应该是和全球经济大趋势捆绑最紧密的行业。经济好与不好,你家门口卖炸油条的大概率赚的钱差不多,但是金融行业收入的差别可就大了。过去几十年,不管是美国金融行业和中国金融行业能够高歌猛进,一方面有美元不断放水,中国跟随的原因。但是究其根本,还是全球在这一轮技术进步与扩散中,持续增长的原因。不过今天,随着上一轮技术红利,能源红利消耗殆尽,时代变了。而且,就算这一轮经济会找到新的发动机,但是支撑现在银行业的底层资产,基本上还是“上个时代”的的资产。这些资产在未来的这个时代还有多少价值,这里可能也需要画一个问号。

那,身处在银行业的小伙伴们应当怎么办呢?需要特别焦虑么,需要抓紧跳槽么?那也未必,因为这两个大趋势都还算的上是慢变量,可能需要3-了5年后才会真正影响到每一个人。相反,随着下半年,美国大概率进入降息周期以及中国核心城市房地产市场大概率的复苏,银行反而有可能迎来一波“小阳春”。不过,真正洞察到趋势的小伙伴们,可能要提前为未来五年十年的长期发展做好准备。毕竟,真正“个人价值被低估”的人,从来不会选择去罢工,而是会选择“被猎头”。加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动”“现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,为实现第二个百年奋斗目标提供坚强物质支撑。——2023年5月5日第二十届中央财经委员会第一次会议