美国经济,真的像美股一样一片大好吗?

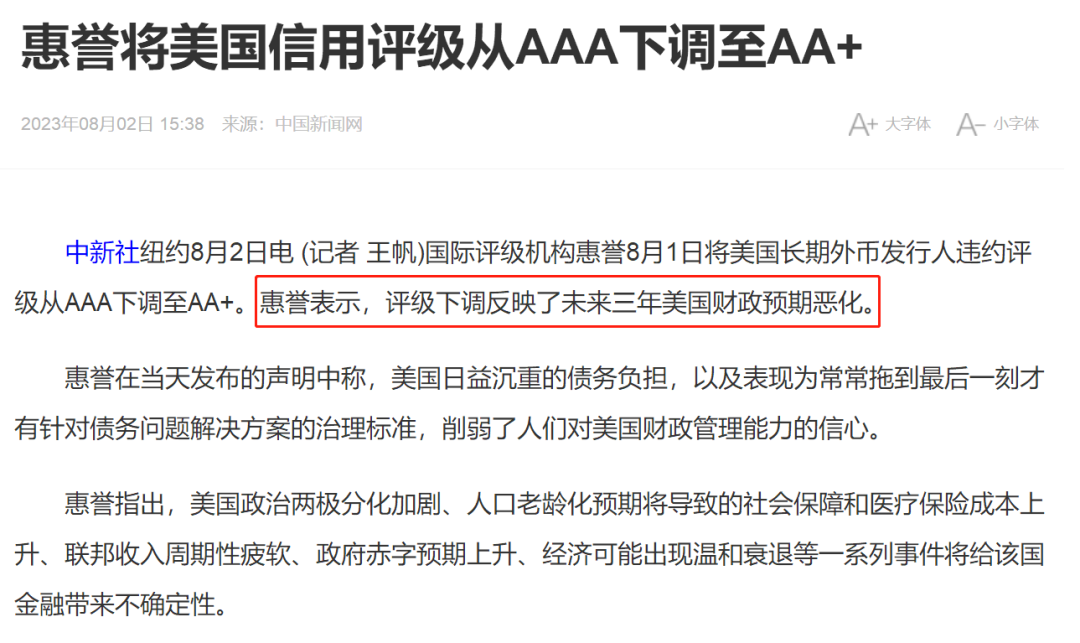

来源:大树乡长(ID:dashuxiangzhang) 在上一篇的文章《必须认清当下的局势》中说到,中国面临长期转型和防范短期风险的权衡。 其实,大洋的彼岸,我们的头号竞争对手,美国,也面临着同样的问题。 问题是这两个问题,但是具体的表现形式又有所不同。 比如,中新社纽约8月2日电 (记者 王帆),国际评级机构惠誉8月1日将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+。 惠誉是个什么地位呢?惠誉国际(Fitch)是全球三大国际评级机构之一,是唯一的欧资国际评级机构,总部设在纽约和伦敦。 资本主义自家的评级机构都开始唱反调了,所以要说美国短期没风险,欣欣向荣,一定是站不住脚的。 你可以说这是利空出尽未来可期,也可以说未来美国经济很有可能软着陆,但你要说全球三大国际评级机构之一惠誉无中生有,凭空造谣当下的美国,那这就是无稽之谈了。 这里,我再说一个小故事。2011年,美国在出现债务上限僵局并险些导致债务违约后,国际三大评级机构之一标准普尔下调美国信用评级。距调降美国主权评级仅17天后,标普总裁离职。 之前很多读者说美国形势一片大好,最喜欢拿的例证就是美股又创新高。 事实上,以纳斯达克为代表的股指,并不是普涨,而是以英伟达、微软等泛AI和特斯拉等泛新能源的龙头股大涨带动的。 如果从更多的数据出发,其实就会发现美国自己也面临着诸多短期困难。 最直接的问题,如惠誉所说,就是美债问题。 2023年,美国财政赤字预计会超过2万亿美元;而以当前的高利率5.25%计算,美国目前的存量债务利息每年会超过万亿美元。 美国2022年的财政收入多少?也不过4.896万亿美元,小五万亿收入,其中就得拿超过20%的部分来支付利息,这个负担可太重了。 这也是为什么很多投资机构都评估美国不可能维持高利率太久,因为利息的支付是刚性的,而且数额巨大,不能持续,所以降息是可以期待的。 一个国家会面临各种各样的问题,比如产业升级/流失问题,人口增长问题,经济发展问题,环境问题,但诸多问题汇聚到政府层面上,最直接的问题就是一个问题——财政问题。 说白了,有钱才可以扶贫,才可以再工业化,才可以搞补贴,才可以支持移民。 而美国可以对别国搞双标,可以两度退出联合国教科文组织,可以退出巴黎气候协定,但是他是万万不敢在美债、在信用问题上耍花招的。 这个信用的基石是不能破的,在谁手上破了它,那是要上美国历史书被臭骂一万年的。 美债是当下短期最需解决的问题。美债关乎财政,而财政偏偏又关乎长期问题。 最近热炒的拜登经济学,其实就是政府实施财政刺激政策搞新基建,搞补贴,具体的领

这些领域很简单,都是美国目前对中国仍保有领先优势的领域。这些投资也指向一个更大长期目标:美国的再工业化。

美国人的精英也是非常有智慧地一群人,他们深深知道,指望美国短期内再回复到上个世纪50年代的巅峰水平也不可能,不仅成本高而且周期长。

另一方面,既然中国已经成长为庞然大物,既然当下就面临激烈地竞争,那么就不要跟他比体量,而是比高度,给他盖上天花板,只让中国横着长,别再窜个了。

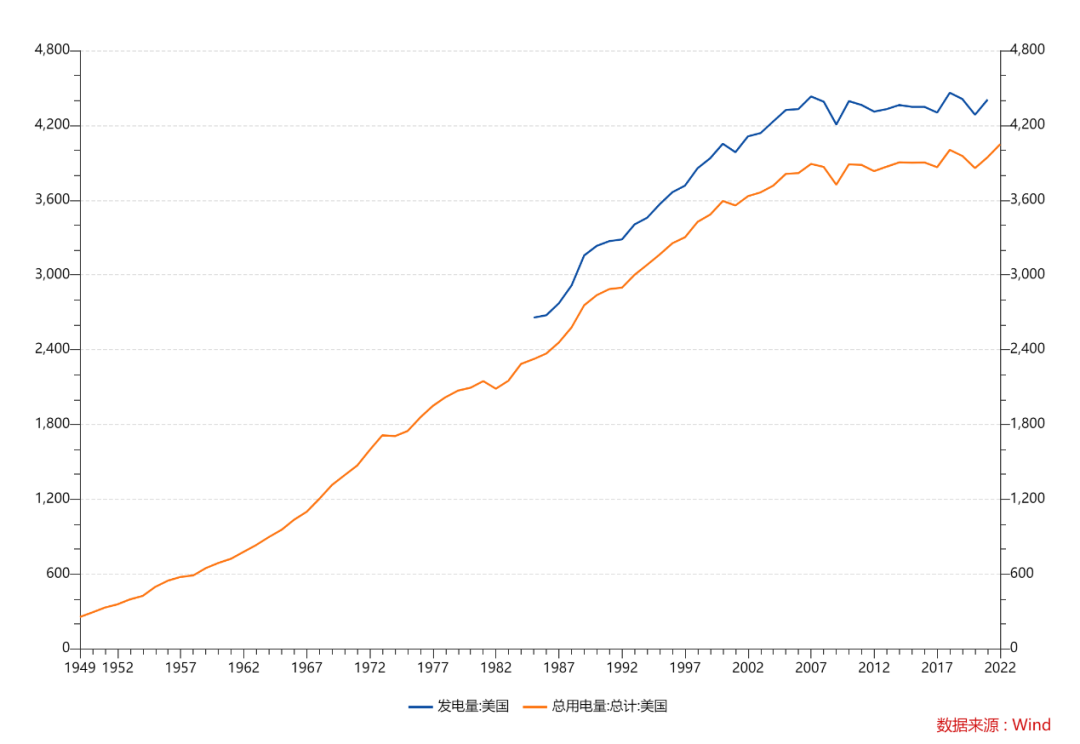

美国的在工业化很难,先不去扯什么产业工人的培养,教育的周期,美国人愿不愿意进工厂等问题,单单去看最直接的发电数据和产能数据就能知道为什么了:

进入21世纪以后,或者说中国加入WTO以来,美国的发电量和用电量就停滞不前了。工业是用电的大户,发电用电的停滞其实就是工业总体停滞不前。

纵使美国的GDP不断新高,但是发电用电却在原地踏步,这就很能说明问题了。

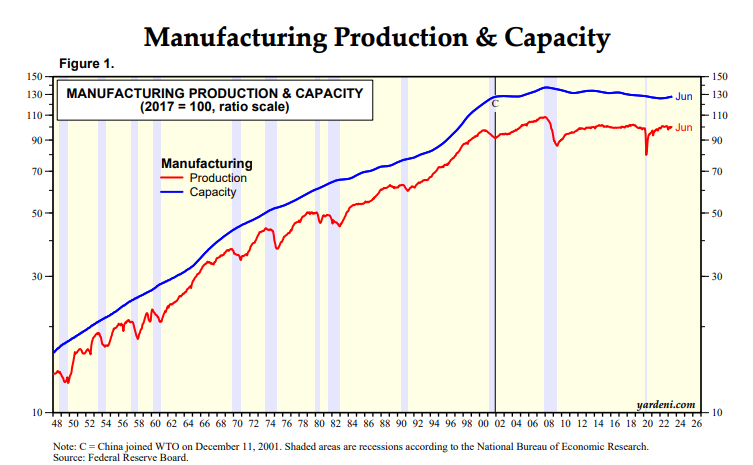

另一个可以佐证的数据是美国的制造业产能数据,同样是中国加入WTO之后停滞不前。

而真正的冷战时期,美国可从没放松过自己工业能力增长的步伐。

总而言之,美国要想再工业化,不是说办不到,而是要补的功课太多,要追加的投资太多,已经到了不值得的地步了。

事情到这就很明了了,美国的短期问题是财政的问题,是加息下的美债问题,而这钱的问题又关乎美国长期竞争力的塑造。

而长期竞争力是用来干嘛的?是为了保证对中国的竞争优势。

于是,特别有意思的一幕发生了:

中国面临着短期地产风险和债务风险需要化解,美国也面临着短期风险,双方又想在长期上对对方取得竞争优势。但双方又不至于完全撕破脸,于是因为短期风险双方会进一步开展合作,但因为长期竞争又导致双方矛盾不可调和。

这大概,就是美国三板斧“投资、联合、竞争”的真谛吧。