唐代造像数量多,制作精,是彩塑艺术的高峰时期

文|星揽史说

编辑|星揽史说

莫高窟是我国著名的四大石窟艺术之一,是我国最早被联合国教科文组织列入世界文化遗产保护名录的重点文物保护单位。

它始创于十六国时期,唐代达到开凿的鼎盛时期,莫高窟的唐代雕塑保存之完整、数量之巨大、雕刻艺术水平之高也是全国少有的,因而了解唐代彩塑的艺术风格,很有必要。

历史背景和地质环境

唐朝是我国古代历史发展最为灿烂夺目的时代。这个时期社会生产力飞速发展,大唐帝国的疆域得到拓展,社会稳定经济繁荣,国家昌盛,各民族又经历了一次大融合,和邻国的文化交流也十分频繁。

唐代具有对各种文化艺术兼容并蓄的非凡气度,唐代美术在民族传统的基础上容纳了许多外来的艺术形式,丰富发展了民族艺术传统,赋予作品以丰富、健康、生气勃勃的时代精神,佛教在这时期由于受到统治者的尊敬和大力倡导,也得到空前的发展。

雕塑艺术由于佛教的繁荣,在唐代也被推向一个新的高峰,这一时期的佛教造像活动得以规模空前地发展,中国的佛教艺术也被推向空前的兴盛和繁荣时期。

敦煌莫高窟在唐代就新开凿了约300个洞窟。莫高窟的唐代佛教彩塑因敦煌在唐代管制几度易手,其艺术风格可划分为贞观之治之前的初唐时期,贞观之治到开元盛世的盛唐时期,安史之乱后的中唐时期和晚唐张议潮控制时期。

由于唐代延续时间较长,其艺术发展也经历了一个由盛及衰的漫长过程,所以后人在研究唐代文化时,也将其分为这四个阶段。

初唐前期的雕塑风格,基本上还残留着前代(北朝及隋代)的痕迹。初唐后期就开始出现兴盛的征兆,但对女性的塑造仍不及盛唐时那么活泼动人。

社会经济的蓬勃发展,促使人们的宗教观念也发生变化,盛唐时的整体社会面貌比较乐观豁达,佛教艺术也出现世俗化倾向,绘画、雕塑中的人物形象接近于现实生活中的形象。

到了中唐、晚唐,雕塑的手法更趋向于写实,但由于中央逐渐失去对敦煌的实际控制,洞窟开凿的规模、雕塑水平大不如以前了。

莫高窟的唐代雕塑和我们常见的中原地区(如洛阳龙门、云岗石窟等)的雕塑不大一样,中原地区是以石雕为主,而莫高窟由于地质构造以松软的沙砾岩为主,所以大都以泥塑为主,并且唐代的彩塑和莫高窟早期的彩塑不同。

以前的彩塑是以高浮雕的形式表现,到了隋、初唐则逐步变为圆雕,整个敦煌的唐代彩塑约442个。

其风格是在隋的基础上发展形成的以其气势的宏大、色彩的富丽、造型的真实生动以及风格的民族化成为这一时代彩塑艺术的主要特征,艺术水准也达到了敦煌历代的最高峰。

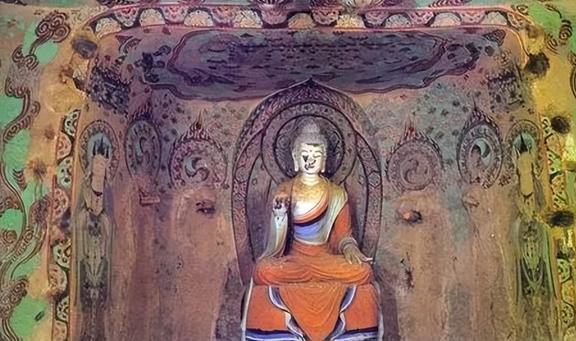

龛内格局与佛像制作技法

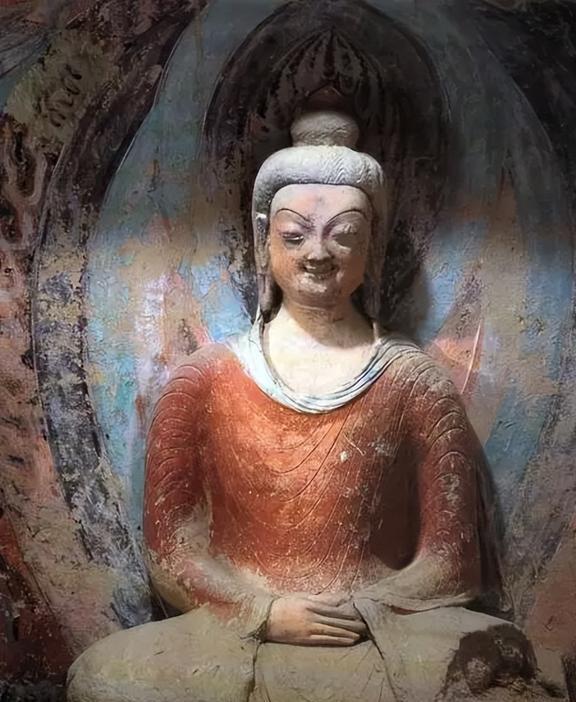

唐代塑像多在大型龛中或佛床上,脱开墙壁,更具独立性和立体感,造型丰满匀称,不仅具有高度的写实技巧,还能表现出各种人物的性格特征,向世俗化迈进了一大步。佛像容颜慈和、庄严,结跏趺坐,衣褶自然流畅。

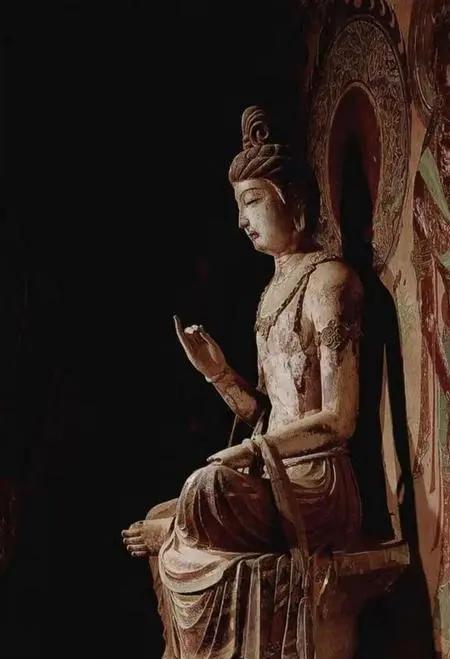

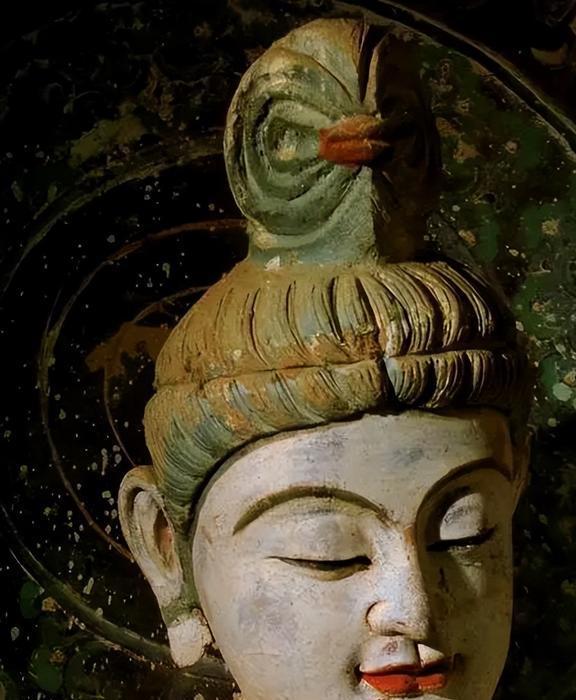

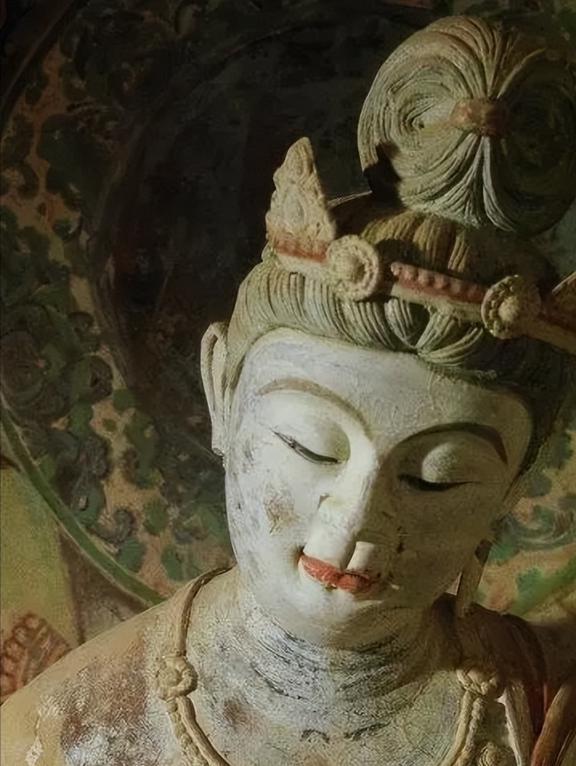

菩萨造像,身段窈窕,袒胸露臂,肌肤细润,面相丰腴,眉眼细长,小嘴角微带笑意,身饰璎珞,腰围锦裙,处处显示出世俗女性的特征。其温柔妩媚的神态,成为后代塑造菩萨形象的典范。

唐代造像数量多,制作精,是彩塑艺术的高峰。唐代的塑像经过隋的发展,在龛内的塑像也开始固定为佛、弟子、菩萨、天王和力士的组合形式。

群像之间的等级关系也非常明显,佛为最高级,形体最高大,弟子的位置虽紧挨着佛像,但地位不如菩萨,所以形体比菩萨小。两边的无论站与坐的菩萨,均比弟子高。

供养胡脆菩萨的地位最低,形体最小。天王与力士的形体与胁侍大菩萨相似。置于正壁龛内的群像在背后的龛壁内常绘有弟子、菩萨、诸天等作为塑像的补充,使佛龛成为全窟的中心。

初唐到盛唐的第328窟、第57窟、第322窟、第45窟、第46窟,都是这种形式的洞窟。唐代塑像大多与真人等高。

同时出现的还有巨佛,最为突出的是“北大像”和“南大像”,分别高33米和26米,呈善跏趺坐势。另外还有大型涅槃佛像。

卧佛衣纹随身体结构而变化,面相丰腴安祥,围绕卧佛的诸天、圣众、王子、庶民均以壁画方式表现,画中人物丰富的情感描绘与涅槃释迦的静卧方式形成静动对比,这是敦煌大型彩塑佛像的卓越代表。

另外闻名于世的藏经洞-第17窟,还有晚唐制作的中国目前所知现存最早的肖像雕塑杰作-洪像,具有极高的艺术研究价值和历史研究价值。

由于敦煌石窟开凿在砾岩上,除了高达二三十米的南大像、北大像为石胎泥塑外,余多为木架结构。

其制作过程是:在自然长成的与佛像姿势相近的树枝上,或人工制作成的木架上束以苇草,草外敷粗泥,再敷细泥,压紧抹光塑像成形,再上白粉,最后彩绘,故名彩塑。

在塑像的制作上,手法基本沿用传统的绘塑结合的手法,在泥塑阶段对头部、身体裸露部分作较深入的塑造,服饰部分仅作概括性塑造,泥塑的伸展性在唐代得到较好的发挥,形体自然流畅,结构准确,改变了隋代塑像头大身小的比例。

到吐蕃时期敷色较清雅明快,塑像一般不施晕染,菩萨像用白色以表肤色的洁白,弟子、天王涂以肉红色。由于彩塑题材局限性很大,并且造型有一定的规范要求。

在这种条件下创造出如此众多的形神各异的雕像,很大程度上是依据现实生活为蓝本,以此来扩大创作的想象和选择余地。

另外“南”“北”两大像的制作是利用山体粗凿成胎,然后塑泥敷彩完成,这是敦煌少有的石胎泥塑的范例,也充分体现了唐代彩塑艺术水平的完善。

艺术特征与艺术风格

民族性和生动性在唐代彩塑中得到了突出体现。世俗化的美丽已打破了宗教禁锢的气氛,更为强调艺术效果,似与参拜者对话。

我们可以把同时代著名人物画家张萱、周槃等人的作品与之相比,可以看出它们之间有着异曲同工之妙,而在体态比例上、仪表外形上更加具有活力。

唐代的人物雕塑很注意人物性格,尤其是在处理群雕的人物关系时,很好地把握了人物之间的内在情感交流。

主尊佛像服饰在隋唐以前明显带有西域特点,唐代彩塑则为中国式的方领大袍,神态虽不尽相同,但庄严、慈祥是其基调,唐代的主尊佛像已经完全中国人化了。

主尊佛像身穿通肩彩袈裟,左手抚膝,右手平举,掌心向外,结跏趺坐,作说法姿态。肉髻高耸,螺发油黑,鹅蛋脸形,眉毛弯弯,细长的眼睛,方正的鼻子,果决的嘴角,挺直的躯体,威严而端庄。

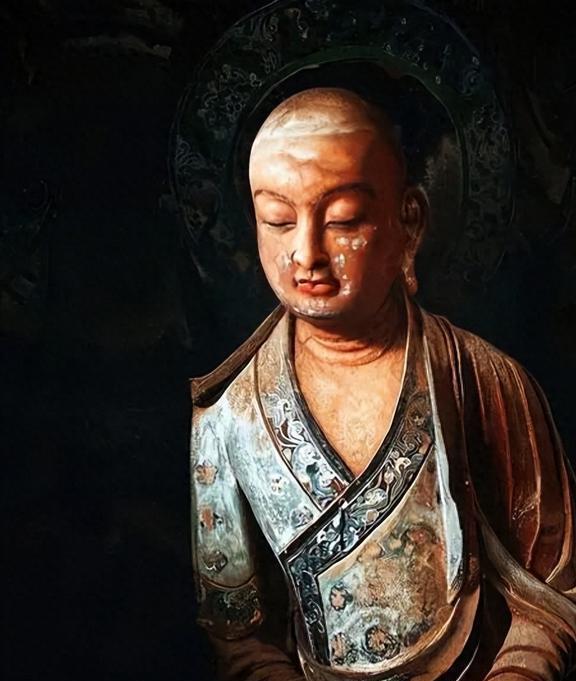

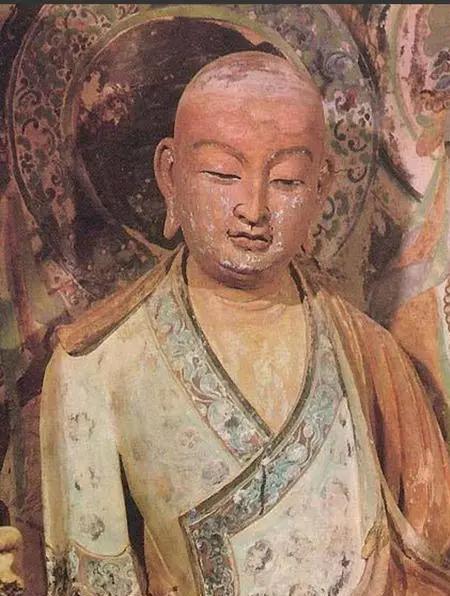

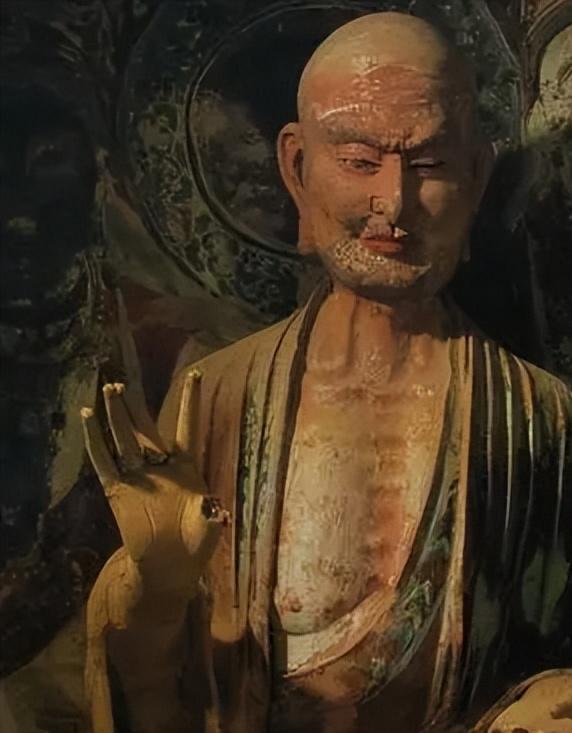

他的形象,不像一位身穿袈裟的佛,而更像一位雄才大略的中国帝王。弟子以老迦叶和小阿难胁侍左右。老迦叶炼达沉着,面部饱经沧桑,再也不是早期北周身体干瘦、满脸皱纹、老迈年高的形象。

小阿难则智慧天真、眉目清秀、脸庞丰圆,体形微胖,衣着华丽,在形象上注重与迦叶有着强烈的性格对比,两个人物一老一少,一个汉族人形象,一个是印度人形象,尽管都表露出虔诚的神态,但仍可以看出他们的心情之不同,如第45窟。

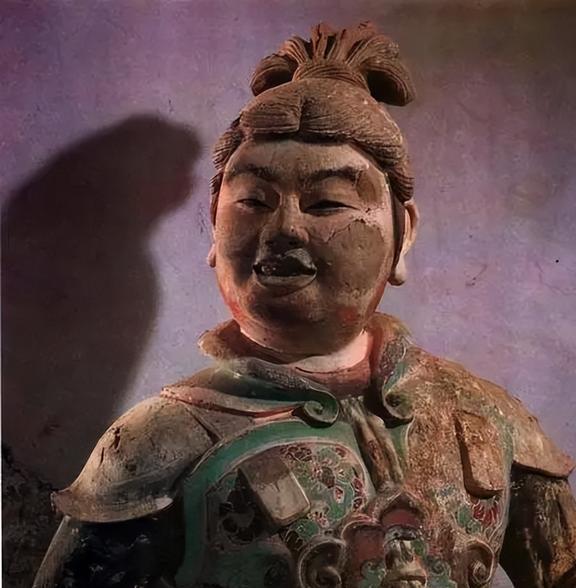

菩萨像在唐代彩塑中占有重要的位置,所塑造的菩萨造像,从形象和装扮上,基本是依据当时美人的典型形象,其座姿出现了一腿盘起、一腿下垂的半倚坐式。

其姿态大多以立、坐为主,为了符合佛国人物“非男非女”的要求,菩萨多为女相,只是嘴唇上画有两撇石绿色的蝌蚪形胡须。

初唐的菩萨塑像还保留有隋末修长的体态,神情较庄重。进入盛唐,菩萨体态多呈“S”形,面部浑圆饱满,弯眉细目,粉面朱唇,脖项上三道弧形折纹,裸露上身,披巾斜持,缨珞垂胸,肌体富有女性丰满之美,整个塑像健康俊美,充满青春活力,仪态尤如贵妇。

这些特色影响了后来的宋辽金元的菩萨形象,比如山西大同华严寺的辽代彩塑菩萨像就明显带有唐代的遗风。

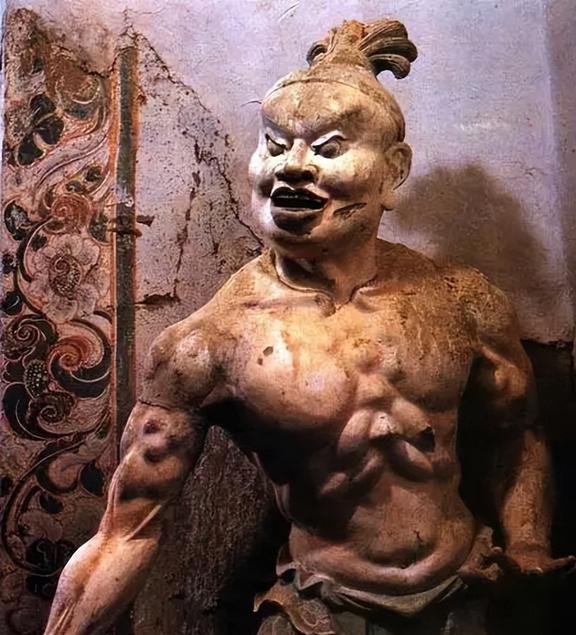

唐代天王、力士的塑像形体比例协调,生理解剖也更科学,改变了隋代天王虽然面目威猛,但却存在着缺乏力量感的缺憾。

这时期的天王、力士身躯雄健,精神饱满,其职司决定了他们强力威武的形象,面部表情激烈、四肢肌肉发达,天王像大多以披铠甲的将军演化而来,力士像为赤膊、肌肉、骨骼夸张。

更加衬托出菩萨的慈祥。不同性格的人物塑像使群雕人物关系动静结合,突出中心,符合了雕塑美的形式法则。

唐代的一铺塑像的规模较早期有所加大,但每尊塑像都有与之相适应的形态和神情,并能根据需要表现出塑像之间的呼应关系,加大了一组群像的统一性。

另外肖像塑造艺术又是莫高窟雕塑中的一种形式,它以真人为模特进行雕塑。例如第17窟的“洪像”就是利用写实的手法塑造的,塑像连眼角鱼尾纹都栩栩如生。

这与大家平常看到的佛像是不一样的,因为它就是洪死后弟子们依照其生前模样塑造的真人像。表现出河西著名高僧淡泊、宁静的风度。

他盘腿结跏趺坐,双手下垂于腹前,作禅定状。身穿袈裟,通裹全身,衣纹简练,面部刻画十分细腻,头型方正饱满,颧骨轮廓分明,鼻子隆起,嘴角紧抿,特别是那双炯炯有神的双眼,呈现出具有远见卓识、性格刚毅的僧统过人的智慧和勇气。

结语

唐代雕塑艺术的成熟,表现在写实能力提高而且获得了表现的自由:掌握了正确的人体比例及解剖的知识,能处理四面观看的圆雕,用雕塑形象反映生活的范围更为扩大。

在艺术风格上,理想的追求与手法的真实互相统一,简单朴素的规律化的处理和生动真实的表现相统一。

并且可以看出每一雕塑作品的各部分和群像的每一雕塑的统一协调或被特别强调出来的整体感。

从莫高窟的唐代彩塑上来看,它威严但不失人性,写实但不世俗,它的彩塑已经完全融合了中原儒家因素。

虽然在内容和表现手法上不及壁画那样自由和随意,群像之间的程式化组合几乎在每个石窟里都会出现,这种因题材的局限性产生的模式很容易使塑像公式化。

雕塑者面对有限的思维空间,在形神表达及色彩装饰两个方面,充分施展了艺术技巧以塑造众多神态迥异的人物形象。这为宋代的佛教造型艺术进一步走向现实奠定了基础。

参考文献

1. 敦煌文物研究所.敦煌石窟艺术[M].兰州:甘肃人民出版社,1979.

2. 郑炳林,沙田武.敦煌石窟艺术概论[M].兰州:甘肃人民出版社,2005.

3. 姜亮夫.敦煌:伟大的文化宝藏[M].上海:上海古典文学出版社,1956.

4. 王子云.唐代雕塑选集[M].北京:朝花美术出版社,1955.