为什么很多人不讨厌蒙元却十分讨厌满清?

作者:托卡马克之冠 来源:知乎

因为满清是一个纯度高到几乎不含任何杂质的异族殖民政权,而蒙元多少还有那么一点普世帝国的样子。

另外蒙元极其开明包容的文化政策是重要加分项,和文网酷烈至极的满清一比,蒙元的观感有了显著改善。

不是说蒙元完全不含异族殖民政权的成分,而是说如果对蒙元这个政权进行性质判断,那么其普世帝国的一面是主要的,异族殖民政权的一面是次要的,且随着时间的推移,该政权身上的普世帝国成分还在逐步增大。

说来讽刺的是,蒙元身上的普世帝国成分之所以这么高,异族殖民政权成分这么低,很大一部分原因在于蒙元统治者在作恶的时候并不以民族为单位进行目标识别,而是把自己的苛政无差别的覆盖在蒙元治下的所有民族头上。

这种一视同仁的作恶反而极大淡化了蒙元身上的异族殖民色彩。

毕竟蒙古普通屁民在蒙元治下活的同样牛马,并没有因为其蒙古身份就受到特别优待,反倒是因为自带的基本盘身份而在王公老爷们的盘剥和压迫中首当其冲。

从这个角度来说,蒙元算是人类历史上极其罕见的可以完全适用于阶级叙事的政权。

蒙古的王公老爷们通过把自己的本族基本盘往死里整,有效的消除了自身的殖民主义色彩。

蒙元治下,蒙古平民的生活状态是突出一个猪狗不如。

特别是军户站户,因为自掏腰包服役导致破产,于是只能卖儿卖女乃至卖身为奴的现象从蒙元建立之初一直延续到蒙元灭亡。

甚至在忽必烈时代就爆发过中层军官带领破产站户发动起义的事件,蒙古民众被成批变卖为奴。

以至于泉州这么一个按理来说和蒙古人八竿子打不着关系的岭南港口都市,居然因为蒙古奴隶贸易的发达繁荣。

在海外其它文明中与蒙古族形成了深度身份捆绑,当时很多海外文明一提起蒙古人来就能联想到泉州。

这本质上是把奴隶这个刻板印象留在了蒙古人身上,就像一提起华人就想起旧金山和北美铁路一样,一个意思。

强弓快马征服了大半个世界,一路战无不胜攻无不克,陨落的王冠在脚下堆积如山,最后却成了人尽皆知的奴隶,这是一种残酷至极的黑色幽默。

另一方面,蒙元的暴虐统治在把所有民族的屁民无差别不当人的情况下,又对既得利益阶层和统治阶级宽佑至极。

论对统治阶层无底线的纵容包庇,蒙元在全世界历史上都是排的上号的。

举个例子,蒙元这个政权有一个经常被忽略的隐藏属性,那就是它很有可能是中国历史上权臣专权跋扈问题最严重的政权,没有之一。

元朝立国不到百年,几乎一大半时间都处于权臣专权的状态下,权臣专权表现出连续、强势等特征。

帝国的统治者在大部分时间并非君主或者官僚,而是权臣及其党羽家奴。

元朝权臣行废立事之频繁堪称中国古代权臣之最,不仅多次废立皇帝,还制造了中国古代历史上非常罕见的无人继承帝位的空位时期。

宰相燕帖木儿执政末期,元顺帝因为畏惧燕帖木儿的权势而不敢继位,皇位长期空缺,军国重事由燕帖木儿全权执掌,直到燕帖木儿死于纵欲过度后才敢继位。

除了燕帖木儿这种专权到让皇帝不敢继位的权臣外,还有阿合马这种靠敛财上位的色目人权臣。

伯颜这种横跨五朝的常青树权臣,铁木迭儿这种靠外戚上位,谁给钱就帮谁办事,什么钱都敢收,什么事都敢办的权臣。

甚至还有孛罗帖木儿这种冲进后宫里闹着要娶皇后的权臣。

就连蒙元的岳飞,宰相脱脱都是权臣。

权臣倒台往往是由于被下一个权臣扳倒,比如伯颜就是被他的养子脱脱扳倒的。

整个蒙元,就是一座集权臣专横跋扈之大成的权臣博物馆。

连续的,不间断的权臣专权导致的结果是,元朝的统治阶级及其帮闲走狗在社会上飞扬跋扈。

比如前面提到的什么钱都敢收,什么事都敢办的权臣铁木迭儿,蒙古王公的钱他收,汉人富豪的钱他收,杭州和尚的钱他也收,徇私枉法的事他办,欺男霸女的事他办,杀人放火的事他也办,他的家奴甚至可以直接对首都市长颐指气使。

其它朝代权贵做恶,起码是统治阶级对屁民做恶,统治阶级内部在没有大的矛盾的时候,装还是要装一下的。

只有在蒙元,统治阶级是全方位的做恶,连演都不演,连衙门都拿统治阶级的斗鸡走狗没办法,何况屁民?

当时的人是怎么评价蒙元的?

山高皇帝远,民少相公多,一天三顿打,不反待何若?

这也解释了为什么元末时期,蒙元会同时面临草原上的蒙古义军和中原的红巾军南北夹击,只能靠各种雇佣军和地主团练强撑局面。

当你没法提供平等的恩惠时,给予平等的苦难也是一种一碗水端平。

蒙元对蒙古人不做优待而且苛虐至极,反而形成了一种奇怪的公正——不管你蒙古色目还是汉人南人,都是牛马。

但也因为这个原因,几乎洗去了自己身上的大部分异族殖民政权色彩,蒙古人自己亲手证明了蒙元并不是属于他们的政权。

另一方面,蒙元万般坏,唯独在文化政策上大有可称道之处。

蒙元的文化政策不用做过多解释,蒙元在文化上的开明先进是一个基本共识,最反感蒙元的人也反驳不了这一点,关于这一点,说一件事就行了。

蒙元时期有个文人叫梁栋,他是南宋遗民,公开表示自己有思宋之心,天天写诗怀念宋朝,还拿出来满世界炫耀。

因为他恃才傲物,得罪了不少人,有一次一个道士就拿着他写的一首反诗去官府状告他,说他诽谤朝廷,有思宋之心。

结果各级有司衙门就围绕他是不是反贼开始争论,争执不下就交上级仲裁,就这么一级接一级,最后官司打到了礼部。

礼部审理后给出了结论:

诗人吟咏情性,不可诬以谤讪。倘使是谤讪,亦非堂堂天朝所不能容者。

写反诗咋了?我堂堂天朝,还容不下一首反诗?爱写写去。

然后梁栋无罪释放。

什么叫上国气象?这就叫。

这人要放满清,一个凌迟是跑不掉的。

有人说,蒙元在文化上的开明先进是因为蒙古人粗枝大叶,没文化,所以不了解文化的意义,也不知道有人在写反诗骂朝廷,所以才撒手不管,放任自流的。

这是典型的以讹传讹。

实际上蒙元统治者的文化水平相当之高,对汉文化也非常热衷。

其统治阶层虽然也有过诸如伯颜曾经图谋杀尽五姓汉人这种种族灭绝式的反汉敌视政策,但就整个统治阶级而言,其汉化程度是越来越深的。

随手举个例子。

元文宗图帖睦尔就是汉文化大家,看他的庙号是“文”就可见一斑,他的文化成就里诸如建奎章阁、学士院,开局纂修《经世大典》这类比较宏大叙事的部分就不谈了,说一件小事。

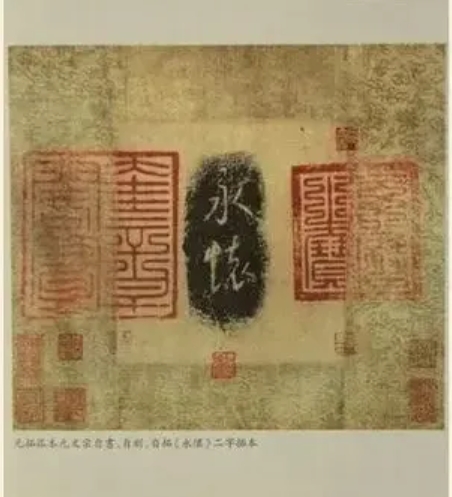

元文宗处理政务之余醉心文化创作,有一次和大臣们在一起的时候,闲的无聊,居然拿了个萝卜,用随身的佩刀把萝卜刻成了一方印章,印章内容为“永怀”两个字,随后他把这个萝卜章盖了好几份,分赐给身边大臣。

元文宗刻的这个萝卜章历经多年收藏,其中一份拓本后来随着南洋华人一起流传到了巴西。

1996年,收藏名家马成名先生去巴西买下,当年9月在美国被一居住在旧金山的姓何的华人以49000美元买下收藏。

这足以证明所谓“蒙元统治者大字不识一个,所以不知道有人在骂他们,所以对文化撒手不管”纯属无稽之谈。

蒙元统治者不仅了解汉文化,而且更知道有人在骂他们,甚至也知道你题的就是反诗。

但是那又如何?

“倘使是谤讪,亦非堂堂天朝所不能容者”。

实际上蒙元统治者之所以在文化政策上极其开明,主要原因在于蒙元作为一个征服了自己遇到的一切的军事帝国,对自身的认知有一种征服者式的自信。

同时对自身的正统性与合法性极其自负,认为自己征服万物,所以真的是天朝上邦。

粟裕说过,胜战最能解决思想问题,蒙元一直在打胜战,所以毫无思想问题,所以有着极其强烈的文化自信,对其它民族的文化也就抱着一种开明包容的心态。

其实这种心态其他国家也有过。

比如罗马人就对埃及文化非常痴迷,唐朝风行西域的胡人文化,日韩文化在美国也颇有市场,蓬帕杜夫人勾引路易十五的时候还喜欢穿着印第安人的服饰。

蒙元统治者在文化领域的这种开明和包容,在文化政策上的宽松,带来的结果是蒙元成为了一个文化极度繁荣的文治盛世。

仅片面从单纯的文化角度来看,几乎可以正朔视之。

比如谈起中国历朝历代的文化符号,大家都知道,是汉表,晋赋,唐诗,宋词,元曲,明小说,清条约。

元曲,则是中国文化史上一个极其重大的分水岭。

元曲这个名字容易让人误解,以为是某种歌曲,实际上它主要由戏剧和配乐一起唱的诗歌组成,说白了就是那个年代的影视剧,它实际上是蒙元时期中国社会市井通俗文化的代表性文化产品。

它的特别之处在于,它是第一种以普罗大众和市井民俗社会为主要受众对象的文化符号,也是第一种以基层知识分子为主要创作群体的文化载体。

可以说自元曲之后,中国人开始拥有了属于自己的流行文化。

在元曲出现之前,中国古典文学的主要典型载体都不是以普罗大众和市井民俗社会作为主要受众对象的,创作者也大多是高级知识分子。

比如东汉诸葛亮的出师表,是写给皇帝看的政治文学;

西晋文学家左思写的,造出了洛阳纸贵这个典故的三都赋是仅流行于高级知识分子圈子内的巨著;

唐诗,宋词,这些也都是脱产文人阶层创作,以脱产文人阶层为受众的文化产品;

李白苏轼写的诗词很多都是文人甚至皇帝作为消费对象,普罗大众大概率是接触不到的。

但从元曲之后,一切都不一样了。

因为元曲一开始就是普罗大众创作,普罗大众消费的文化载体。

它的受众从来就不局限于哪一个阶层或者哪一个群体,它没有严格刻板的体裁形式,更没有工整对仗的措辞要求,内容也五花八门不做限制。

题材也雅俗共赏没有边界,从政治议题到针砭时弊,从自然科学到市井八卦,只要能招人喜欢,怎么写怎么唱都可以,写什么唱什么都无所谓。

甚至有大量的戏剧诗歌本身就是由平民大众乃至风俗业从业人员创作的。

只要看一看蒙元时期的人对元曲的评价即可一窥蒙元时期的文化盛景:

夫我国一切韵文之内容,其驳杂广大,殆无逾于曲者。剧曲不论,只就散曲以观,上而时会盛衰,政事兴废,下而里巷所故,帏闼秘闻。期间形形式式,或议或叙,举无不可于此体中发挥之者。

一个时代的文化符号如此自由自在,挥洒自如,且其创作群体和受众群体由高级知识分子阶层下沉至普罗大众,文化产品的消费者从脱产文人阶层普及扩散至全民,这是中国古代文化史上的一次伟大进步。

中国古典文化由此第一次拥有了全民性和社会性。

虽然这种文化下沉和扩散至全民的现象在宋朝就已出现,但真正蓬勃发展则是蒙元时期。

全社会开始普遍性的接触并消费文化产品,以一种大众通俗文化产品作为一个时代的文化符号,这在中国历史上是第一次。

另外,元曲的出现、普及和扩散,还为下一个文化盛世,明朝的通俗小说文化打下了坚实的基础。

在宋朝,具有启蒙运动色彩的中国本土特色基层知识分子——说书人和剧作家群体开始出现。

蒙元则进一步继承并极大发扬了这一现象,使该群体真正繁荣兴盛起来。

他们为了说书表演创造出了大量的话本和戏剧,其中一些段子经久不衰,传唱不息,延续至今,比如《窦娥冤》《单刀会》《三战吕布》。

参与过元末明初群雄逐鹿战争的施耐庵,他笔下那个精彩纷呈,五花八门,乃至光怪陆离的宋朝,实际上是元末。

明朝时期,基层知识分子将这些在蒙元时期基本定型成熟的段子进行进一步加工整理后,有了明朝繁荣兴旺的民俗小说文化。

甚至蒙元时期开始出现的情色风俗话本也有大量经典桥段延续至明朝,最终被大量化用,摘录或直接照搬至明朝的小说。

比如西游记盘丝洞里蜘蛛精的风流穴这种骚包段子就是从蒙元传下去的。

蒙元时期的一些情色小说甚至读起来一股子日系轻小说的味,什么实妹,人妻,女仆,大小姐,女学霸,人外娘,天降系,幼驯染,富婆,伪娘,品类齐全,口味丰富,要啥有啥。

可以说明朝繁荣发达的情色小说文化,是站在蒙元风俗话本巨人的肩膀上。

这只是蒙元时期市井民俗文化对宋朝文化的继承和对明朝文化的奠基的一个微小侧面,类似的例子多如牛毛,数之不胜。

可以说,蒙元时期中国的市井民俗文化,实现了对中华文明承上启下的作用,更实现了典型文化符号从文人士大夫向全民全社会的一次飞跃。

蒙元统治者在文化政策上的开明和包容,则为以元曲为代表的社会文化的繁荣发展提供了坚实的制度保障和良好的发展环境。

对蒙元时期中国社会文化最贴切的评价,只要看一看明朝的评价就知道了。

明太祖朱元璋的第十七子,以文采和学术成果著称的宁王朱权,他在编录汇总中国古代的十多种乐府体例时,把蒙元时期的乐府体裁称之为“盛元体”,他对此的解释是:

元曲字句皆无忌惮,又曰“不讳体”。

不讳者,百无禁忌也,这是历史授予蒙元统治者的荣光,哪怕千秋万代之后,历史仍将铭记这一点。

蒙元开明包容的文化政策,诞生的是不低于陈寅恪所言“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”的文化盛景。

蒙元虽然是征服者,但片面从纯粹文化角度来看,它极大的继承,发扬,壮大,兴盛了中华文化,奥斯曼帝国的元青花瓷和日本越南广泛流传的元明情色小说都是明证。

它用铁一般的事实证明了,最完美的文化政策,就是没有政策,大音希声,大象无形。

综上所述,看看既不对蒙古族做特别优待,而是以无差别作恶的方式实现了一种奇怪的公正,又在文化领域极度宽松包容,乃至有元一朝未闻文字狱,反诗随便题的蒙元。

你再比较一下清风不识字,何故乱翻书,把文字狱当饭吃,直接导致中国社会的文化审美大踏步倒退的八旗异族殖民团伙。

比较一下都已经穷途末路快要完蛋了,依然在汉族官绅和地方督抚联名上书要求废止跪礼,废止剃头令的时候不做任何让步。

甚至整出了包括皇族内阁,柳条边政策,满城,禁止满汉通婚等一系列具有鲜明的异族殖民政权特征的烂活的满清。

这下你知道为啥很多人不讨厌蒙元,却十分讨厌满清了吗?

不怕不识货,就怕货比货。

去过东亚,去过印度,去过欧洲,去过中东,去过埃及,去过东瀛,见过世面开过洋荤的蒙古人,到底是要比鼠目寸光,小肚鸡肠的辽东村炮要体面的多。