如果不是因为这个“草台班子”,伊朗在18年前就已经投降了(伊朗篇第二集)!

来源:观雨大神经

接上集:这个国家被世人误解了四十多年,却敢把英美两国当狗遛

阿拉伯国家要团结,不团结的话帝国主义就会欺负你们。

--伟大领袖 1965年

趁你病要你命

1979年的伊拉克,萨达姆总统的心很烦。

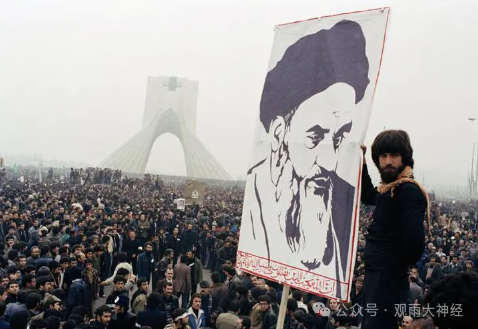

这是因为隔壁的伊朗搞出了伊斯兰革命,在一夜之间变了天。

那么伊朗闹革命跟伊拉克有什么关系呢?

如果我们从阵营博弈的角度来看,就会发现:

伊朗革命的结果是国内占多数的什叶派群体推翻了占少数的世俗派群体的统治。

巧了,萨达姆在伊拉克也属于少数派(逊尼派);更巧的是,在伊拉克占多数的也是和伊朗一样的什叶派。

这种少数派统治多数派的现象是中东地区的一大特色,它的形成并非偶然,而是西方殖民者长期布局的结果。

比如说萨达姆在上台前就得到过美国的很多帮助。

殖民者刻意安排这种政治格局的目的很明显:

让当地的执政者难以获得民众支持,从而不得不依靠西方的帮助来维持统治。

不过风险嘛,就是这个执政者随时会因为缺乏支持而翻车。

现在萨达姆就面临这样的问题,他非常担心国内的什叶派民众会照着伊朗“有样学样”,而伊朗领袖霍梅尼也确实有“输出革命”的想法。

面对如此大的隐患,作为政治强人的萨达姆当然不会坐以待毙,再加上两国本来就有领土争端,开战的选项越看越合理。

而更重要的是,伊朗拥有大量的石油资源和关键的地理位置,如果能一战控制这里,那以后整个中东都要唯萨达姆马首是瞻了。

站在这个角度上看,伊朗革命对于伊拉克而言也不完全是风险,在某种程度上还是个机会。

因为此时刚刚经历革命的伊朗新政权立足还未稳,状态非常虚弱,这正是“趁他病要他命”的天赐良机。

于是在1980年9月,伊拉克大军压境,二战后中东地区最大规模的战争就此爆发,史称两伊战争。

一旁的美国人看到这个情况后,心里可太高兴了,因为他们刚刚在伊朗革命中被霍梅尼摆了一道。

这位“老态龙钟”的宗教学者本来说好了革命后就把政权让给亲美派,结果回去反手就夺了权,然后还把所有西方势力都驱逐出了伊朗。

美国人恼羞成怒也是正常的。

不过除了恼羞成怒外,美国人也确实有消灭伊朗新政权的现实动机。

按照他们之前在中东的战略布局:

“外来户”以色列是一个楔子,用来给中东各国施压;

沙特和伊朗这两个“本地人”则是支柱,用来保证中东的资源可以按照自己的需要来配置。

也就是说沙特和伊朗共同组成了美国在中东的“帝国双壁”。

结果霍梅尼的反水导致伊朗与美国分道扬镳,“帝国双壁”惨变“帝国独轮车”。

波斯人啊,一身反骨,实在是不能留了。

再加上萨达姆本来就是自己的小兄弟,所以西方阵营在两伊战争期间就全面倒向了伊拉克。

而对于伊朗来说,这场战争的爆发就无异于是晴天霹雳了。

他们当时所处的外部环境是这样的:

因为在革命后驱赶了西方势力,所以西方支持伊拉克;

同时又因为在夺权时打压了国内的左翼力量,所以苏联也支持伊拉克。

在冷战时期同时得到美苏两大阵营的“照顾”,这泼天的“福分”真的是很难消受。

不过最大的问题还是发生在内部。

伊朗革命并不是像我们国家历史上的革命那样:革命力量从零开始建立起一支军队,然后消灭所有的反动势力并建立新生国家。

他们的革命主要是以街头政治的模式进行的:全社会反对巴列维的人一通上街,革命就完成了。

这个模式的好处在于代价很小,不仅不用付出太多的流血牺牲,而且还保留了很多现成的机构和资源,不耽误大家在革命后继续上班。

但坏处也很大,那就是留下了很多隐患。

尤其是那个现成的军队。

一上台就拥有一只现成的军队难道不是好事吗?

别忘了,这支军队是由巴列维王朝建立的。之前在1953年推翻民选的摩萨台政府,把实权“还”给国王的就是他们。

所以这支军队对革命理念的认同是很难指望的,跟新政府的颗粒度也大概率是对不齐的,不在背后捅刀子就不错了。

事实上当时夺取政权的伊斯兰共和党,就有大量的高级官员被各路反对派暗杀。

有些捷径,注定没法走。

对于一场革命来说,不管革命的内容是什么,要想保住革命成果,就必须打造出一支绝对忠诚于革命的军队。

所以霍梅尼就在原先为了保卫他而组建的“500人团”的基础上,建立了伊朗的革命军,即伊朗伊斯兰革命卫队。

这支军队并非伊朗正规军的下属,而是与正规军平行存在,他们也拥有海陆空三军的编制。

两者在工作中的最大区别就是正规军听命于政府,革命卫队则听命于最高领袖。

组建这支军队,最开始只是为了给革命力量加个保险,对原先的正规军起到一个制衡的作用。

谁知道他们前脚才组建完毕,后脚就要和正规军一起奔赴国战的战场了。

在战争初期,进攻的伊拉克军队一度占据了主动,不过伊朗人在顶住了伊拉克的三板斧后,也逐渐适应了战场节奏。

他们在1982年稳住了阵脚并开始反攻,随后战争就进入了长期拉锯的状态。

旷日持久的战火把双方的军火库烧了个精光,以至于他们不得不一起跑去中国大量进口廉价的装备来填补战场消耗。

据估算,整个两伊战争期间,中国向两国出口的军火总额达到了四五十亿美元的水平,甚至超过了中国当时的外汇储备总额。

这在客观上挽救了当时大量因裁军而濒临破产的中国军工厂,同时还促进了中国军工产业的技术升级,为日后中国军工的崛起保留了希望。

当年的中国坦克生产线,据说一边是伊朗订单,另一边是伊拉克订单:

最终两国一直打到了1988年,实在看不下去的联合国在这一年亲自下场调停,总算是给这场战争画上了句号。

撕裂的波斯人

对于伊朗新政权来说,两伊战争可以算得上是一场立国之战。

那么立住了吗?

立住了,但又没完全立住。

说他立住了,是因为如果站在抵抗侵略的角度上看,伊朗确实是打赢了。

这个胜利极大的增强了伊朗国内的凝聚力,提升了革命政府的威望,也很好的锻炼了新成立的革命卫队,让他们积累了大量的宝贵经验。

说他没完全立住,是因为伊拉克这个对手多少有些成色不足。

该国虽然有点家底且获得了众多国家的支持,但终究不是一个一流强国,跟伊朗在世界上最大的敌人美国比,还差得远。

而面对这么一个非一流对手,伊朗愣是鏖战了8年才勉强获胜,这就好比“我国苦战八年险胜印度”的感觉,实在没什么说服力。

但这就是伊朗当时的现实水平。

所以战争结束后的伊朗难免会产生这样的焦虑:

如果下次来的不是伊拉克,而是更强的以色列,甚至是最终BOSS美国怎么办?

很快啊,伊拉克就亲自给大家做了个示范。

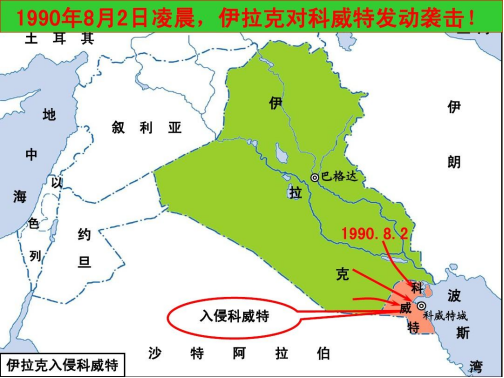

因战争欠下一屁股外债的伊拉克,在战争结束后发现自己根本还不起钱。

而其中最大的那个债主,是身边的科威特。

萨达姆端详了一下这个和蔼可亲的债主,他的人口仅为伊拉克的十分之一,面积不到二十分之一,军队更是只有几千人。

于是萨达姆灵机一动,想到了一种特殊的化债方式:

抄了债主的家!

1990年8月2日,伊拉克大军杀入科威特,不到一天就拿下了该国首都。萨达姆随即宣布科威特是伊拉克的第19个省。

这种“抄家式化债”有两个好处:

一是自己欠这个债主的钱就不用还了,

二是还能顺便用债主家的钱把欠其他人的钱给还了。

完美!

不过我不建议大家学习。

经常行走江湖的朋友都知道,这个世界虽然是个丛林,但有些江湖规矩总还是要讲的,尤其是对于广大的非五常国家而言。

萨达姆的这个行为多少有点突破流氓的底线了。

于是以美国为首的多国部队就在联合国的授权下于1991年对伊拉克进行了打击,史称海湾战争。

伊拉克最终在这场战争中落败,这个结果本身没什么可奇怪的,但它的过程却震惊了所有人。

多国部队仅用42天就解决了伊拉克的百万大军,阵亡比更是达到了惊人的1:100(多国部队阵亡223人,伊拉克军阵亡25000余人)。

不知道的还以为多国部队是来打猎的。

这种一边倒的战局对当时的世界产生了三个影响:

西方阵营觉得自己稳了,先进武器解决一切问题的时代已经到来。

非西方阵营的国家大多觉得以后没有抵抗的必要了,该跪就跪吧。

少数坚持独立自主的国家则不得不开始奋起直追。

但奋起直追这个事,也是要讲基础的。

基础足够扎实的国家或许能够追上,基础薄弱的就很难了。

而伊朗就属于基础薄弱的国家,他们几乎看不到自身综合国力追上西方主要国家的希望。

那么能不能找个大腿来抱呢?

不是不能,而是没有。

当时的苏联已经解体,俄罗斯和一众小弟正在泥菩萨过河,他们在西方面前跪得比从前的伊朗还干脆。

于是好不容易才挣脱殖民锁链的伊朗,却惊讶的发现其他人都在自觉的把锁链往自己手上捆。

一种“不赶趟”的孤独感从四面八方向自己奔涌而来。

而且他们之前的革命本来也不够彻底,所以在这种情况下,其内部就出现了非常复杂的立场分歧:

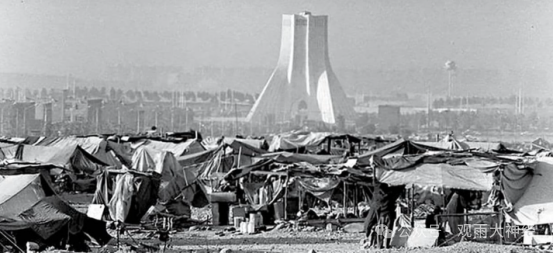

在巴列维时期住贫民窟的底层民众肯定不愿回到那个贵族买办横行的时代。同时新政权下稳步提升的温饱、医疗、教育和基建水平也基本得到了大多数人的认可。

但人们不可能只满足于温饱,大家都想过更好的生活,所以人们也不希望长期和西方处于紧张的关系中。

不过即使产生了和西方缓和关系的想法,伊朗人也无法完全信任西方。因为之前西方国家通过巴列维王朝盘剥伊朗,以及支持伊拉克攻打伊朗的记忆还没有散去。

然而在警惕西方的同时,伊朗人又看不到自己获胜的希望,难免对“西方会放过自己”抱有幻想。

于是我们就看到了一个非常拧巴的伊朗:

一方面他们的最高领袖长期高举反美大旗,另一方面他们的总统选举又经常选出亲西方的人选。

比如说从1989年到2005年,整整16年,伊朗的总统都是亲西方的温和派代表(拉夫桑贾尼和哈塔米)。

其内部之撕裂可见一斑。

唯一值得庆幸的是,革命卫队并没有受到政治活动的影响。

不管国内政坛怎么闹腾,他们都在心无旁骛的做着自己的本职工作:备战。

这也为伊朗保留了最后的博弈筹码。

格局打开

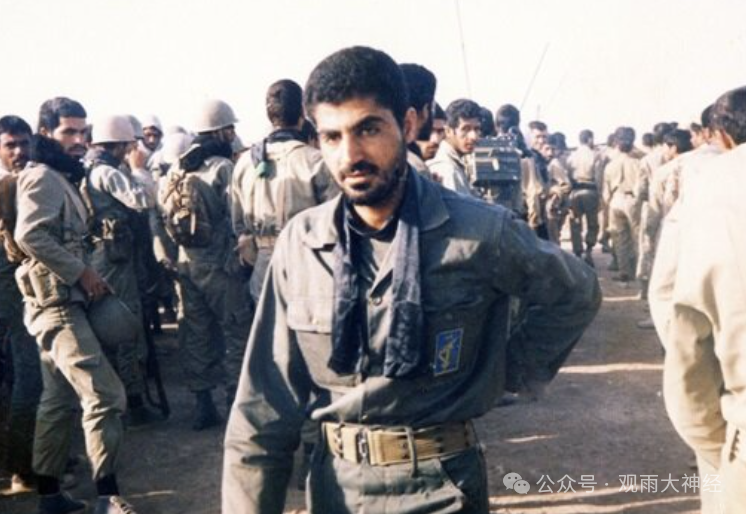

两伊战争之后,革命卫队往时局动荡的伊朗东南部地区克尔曼省派遣了一个新的指挥官,负责领导当地革命卫队的工作。

这里的动荡局势跟毒品贸易有着很大的关系。

伊朗东南部地区毗邻阿富汗,当时有大量阿富汗种植的鸦片从这里转运至土耳其和欧洲,滋生出了很多贩毒集团和武装割据势力。

面对新来的革命卫队指挥官,装备精良的毒贩并没有太过在意,他们随时准备给这个“新人”带去一点武装毒贩的震撼。

结果他们等来的,是轰炸机。

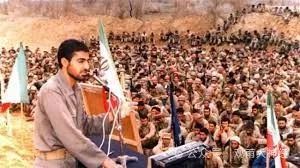

这个新来的指挥官给毒贩们带来了一点常规战争的震撼,他正是后来大名鼎鼎的卡西姆.苏莱曼尼。

早在1979年伊朗革命爆发时,20岁出头的农民工苏莱曼尼就毅然投身了革命,成为了保卫霍梅尼的“500人团”的一员。

这支部队升级为革命卫队后,他自然也就成为了革命卫队最早的成员之一,并在一年后的两伊战争中踏上了为国征战的疆场。

不得不说有些人天生就是为战争而生的。

苏莱曼尼在参加革命前并没有经过专业的军事训练,但一到了战场上就展现出了惊人的勇气和作战天赋,很快便立下赫赫战功并一路晋升到了师级指挥官。

不过他也因为遭到化学武器的攻击而身负重伤,留下了终身的后遗症。

苏莱曼尼在克尔曼省上任后,不仅扫清了毒贩势力和各类割据武装,还大幅改善了当地民众的生活,实现了伊朗东南部地区的稳定。

这个成绩确实非常优秀,于是他就在1998年左右被晋升为革命卫队圣城旅指挥官。

这里有必要说明一下的是,所谓的“圣城旅”并不是一个旅,他比较准确的翻译应该叫“圣城军团”,目前的成员数量大致在2万左右。

该部队起源于革命卫队的情报部队“900号部门”,在两伊战争结束后成为了独立军种。

他们的主要任务可以理解为“打入伊朗敌国的内部去搞破坏”。

具体来说就是在各国扶持亲伊朗的武装,同时攻击敌对国家境内的一些设施和目标。

很显然,四面受敌的伊朗希望通过这种方式来削弱敌对国家对自己的压力。同时让那些亲伊朗的武装成为自己和外部威胁之间的“缓冲垫”。

但老实说,效果一般。伊朗所面临的外部压力并没有因为圣城旅的工作而得到显著缓解。

这是因为该战略存在着两个问题:

你整天暗搓搓的去攻击别国的设施,并不会真正削弱别国的实力,只会招来更大的仇恨。

你抱着让别人当“缓冲垫”的想法去扶持别人,很难获得真正的支持。因为大家都不是傻子,接受你的帮助不等于乐意给你当炮灰。

说到底,没有哪个阿拉伯人会对保卫波斯人感兴趣。

如果一个部门的工作对组织的整体战略没有帮助,那么无论他的KPI有多高,也逃脱不了被边缘化的命运。

而要扭转颓势,就必须转变观念。

怎么个转变法呢?

在这个问题上,苏莱曼尼有着他独特的优势:

他受教育的程度不高。

出身贫农的苏莱曼尼早早就被迫辍学打工,没受到过什么精英思想的熏陶,也没研究过什么宗教方面的知识。

他最熟悉的,就是贫民窟里的一砖一瓦。

所以在他看来,无论是什么血统和教派,天底下的穷人其实都差不多,都是需要帮助的对象。

另外,如果站在国家战略的角度上看,他还需要考虑这么一个问题:

伊朗真正的敌人是这些周边的阿拉伯国家吗?

当然不是。

这些国家的执政者不过都是些西方殖民者的代理人,你就算把他们打败了又能怎么样呢?

殖民者随时可以再提拔一个新的代理人上来。

所以要让伊朗获得真正的安全,唯一的办法就是把殖民者赶出中东。

说到底,保卫伊朗的关键并不在“保卫伊朗”这四个字上,而在“解放中东”这四个字上。

格局打开的苏莱曼尼在上任后就对圣城旅的发展战略做出了重大调整。

从这以后,圣城旅的工作重点就不再是“在各国搞破坏”,而是变成了“团结各国的反帝反殖力量”。

这样一来,伊朗就和各国的基层民众有了共同利益,从根本上降低了周边国家对自己的威胁。

用教员的话说,这就叫“把朋友搞得多多的,把敌人搞得少少的”。

现在很多人会把中东地区的亲伊朗势力看成是伊朗的代理人,实际上伊朗模式跟西方的代理人模式有着本质的区别。

苏莱曼尼并不追求控制这些亲伊朗势力,也不会去和他们争夺资源和功劳,甚至都不图他们的回报。

他唯一做的事情就是提供帮助,于是就有越来越多的阿拉伯人团结在了这个波斯人的周围。

这里面固然有苏莱曼尼自身高风亮节的因素,但本质上还是因为大家都有着反抗西方殖民者的共同诉求。

所以盟友的成功就等于自己的成功。

而又因为圣城旅不追求控制盟友,所以也就不用去刻意挑选听话的合作伙伴,这样就更容易吸引来真正有能力的猛人。

所以我们会发现,现实中伊朗的盟友总是比西方的代理人能打得多。

那么伊朗具体是怎么帮助这些盟友的呢?

主要有三点:一是打钱,二是关键时候出兵援助,三是传授“建队经验”。

其中最重要的就是第三点,毕竟这些抵抗组织并非伊朗的附属,今后的道路还是要靠他们自己去走的。

不过伊朗自己走出新手村的时间也不是很长,他们有什么经验呢?

很显然,美国人在海湾战争中展现出来的那种高科技打法伊朗肯定是玩不来的,不过他们用低端武器打持久战的经验还是很丰富的。

毕竟是在低端局里跟伊拉克结结实实的鏖战过八年。

而且别看这些经验比较“低端”,等今天我们见识过俄乌战争、巴以冲突以及红海危机后再回过头来看,会发现它们不仅一点也不过时,甚至还很有前瞻性。

这里面最关键的内容并不是某个具体的战术打法,而是怎么让一个国家或组织在没有援助的情况下,能够坚持长期作战而不崩盘。

长期抗战的奥秘

现代社会在进行长期战争时需要面对一个巨大的问题:普通人经不起折腾。

俗话说久病床前无孝子,这句话对久战中的现代国家也是一样的。

如果你的仗打得太久,长期影响了人们的正常生活,那么无论这场战争的意义有多大,人们都很难继续支持你,更别提还有各路反贼整天拆台了。

当年伊朗在两伊战争期间就碰到了这个问题:打着打着,老百姓扛不住了。

怎么办呢?

唯一的办法就是最大限度的降低战争对国民日常生活的影响。

这要怎么做到呢?

伊朗革命卫队摸索出来的解决方案是这样的:

在人员方面,避免全国性的总动员,主要以少数精锐组成的职业军人来进行作战。

在经济方面,尽量减少国民经济部门对战争的资源投入。最好能让前线部队自己解决经济问题,做到自负盈亏。

总结起来就是要求军队精兵简政,扛米打工。

这样的方案正规军肯定是不干的。虽然保家卫国是军人的天职,但你总不能“既让马儿跑又让马儿不吃草”吧?

但革命卫队就不同了,他们由革命力量亲手组建,在保卫革命成果方面有着极高的主观能动性。

所以他们就真的去想办法自负盈亏了。

于是伊朗就出现了一种在中东地区从未出现的经济模式:抵抗型经济。

在这个模式里,革命卫队拥有自己的产业,可以自己赚钱,赚了钱后就把钱投入战场,完成了一个战争经济的内循环。

这在大多数正常国家看来是不可理喻的,这不就是“军阀”吗?万一哪天造反了怎么办?

不是没有这种可能,但伊朗没得选。他不这么做就坚持不下去,坚持不下去就要亡国。

如果这个世界上有什么道理是相通的,那就是:物竞天择,适者生存。

虽然这个模式确实会对社会经济造成一定的负面影响,但总比传统战争模式下那种全国总动员的影响要小得多。

可以说自负盈亏的革命卫队就像是一道防火墙,把战争和普通人隔离开了。于是伊朗就可以比较从容的坚持长期作战。

这套“战争内循环”的经验对于中东地区的抵抗组织来说非常受用。

亲伊朗武装在革命卫队的帮助下,纷纷打造出了自己的营收渠道,然后“以商养战”,迅速壮大。

那么这套模式是不是就无懈可击了呢?

如果只需要应对中东地区的内部博弈,基本上是够了。但别忘了,这里的真正玩家,一直都是域外大国。

所以无论你在中东内部玩得有多溜,发展得有多好,最终还是要面对那个终极问题:

如果美国来了怎么办?

当年海湾战争只打了42天就尘埃落定,在绝对的力量面前,一切技巧都是浮云。

所以伊朗虽然一直在按自己的经验积极备战,但同时也在尽量避免招惹美国。

也就是说伊朗是既反美又不想和美国为敌。

这矛盾吗?这不矛盾。

伊朗反美反的是美国对自己的侵略和威胁。

如果美国不威胁自己,他其实是一天也不想和美国对抗的,就连革命卫队也是如此。

苏莱曼尼领导的圣城旅在“911事件”后,甚至还帮助美军在阿富汗打过击塔利班。

伊朗人所做的一切,不过是希望美国能够像对待普通国家那样平等的对待他们。

但没办法,对于美国来说,中东地区不允许有这么独立自主(一身反骨)的地区大国存在。

所以无论伊朗人怎么努力,美国人留给他们的选项永远都只有两个:

要么当狗,要么去死。

2002年1月,总统小布什把伊朗和伊拉克列为了“邪恶轴心”,还有一个是朝鲜。

这是打算借反恐的“东风”把这几个刺头一勺烩了。

于是独立发展了20多年的伊朗终究还是上了美国的头号通缉名单,和自己的死对头伊拉克蹲进了同一条战壕,面面相觑。

一年后,伊拉克就再次演示了一把什么叫做“被美军速推”。

美国于2003年以伊拉克拥有大规模杀伤性武器为由再次对其落下屠刀。

这一次的伊拉克更加没有还手之力,他们唯一做出的有效抵抗就是向世人证明了“他们大概率是没有什么大规模杀伤性武器的”。

然而这并没有什么用,萨达姆在年底就被抓了。

此后伊拉克就陷入了国内外各路力量大混战的状态中。亲伊朗的民兵组织虽然也加入了这场大混战,但他们一直都不敢对美军出手。

没办法,实在是没有一战之力。

到2006年的时候,伊拉克的各路势力基本上都已经被美军荡平,这个国家离彻底成为美国的附庸只剩一步之遥。

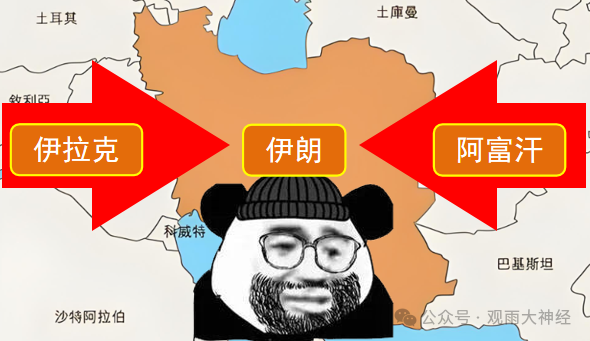

此时的伊朗打开地图,局面是这样的:

东边的阿富汗已经被美军控制(自己还帮过忙),西边的伊拉克马上就要被美军控制。

两路并进了属于是,命运的喉咙已然被掐得死死的。

这是伊朗地缘政治格局最差的时候,他们很紧张,但毫无办法。

我们作为中国人,经常会豪气的嘲讽帝国主义都是纸老虎。而我们之所以有这样的自信,是因为我们的前辈真的把他们都揍趴下过。

但伊朗没有这样的历史,所以也就不可能有这样的自信。

在巨大的外部压力下,投降是一个一直摆在他们桌面上的选项。

现实世界成王败寇,革命卫队虽然为抵抗事业做出过巨大的努力,但只要你拿不出打败美国的办法,就不要怪大家辜负你的努力去选择投降。

然而屋漏偏逢连夜雨,就在美军即将彻底征服伊拉克的2006年,另一边的以色列又大举对黎巴嫩发起了进攻。

以军的目标是剿灭南黎巴嫩地区的反以武装:黎巴嫩真主党。

一边是数次横扫阿拉伯世界的中东小霸王,另一边是长期躲在山沟里的草台班子,这场战争的结局看起来毫无悬念。

中东老哥的触底反弹

当时的情况是阿富汗完了、伊拉克完了、伊朗被围了、黎巴嫩眼瞅着也要完了。从中亚到地中海,这整条线上的抵抗力量基本上都要在这一年里全部交代了。

可以毫不夸张的说,这是中东原住民的至暗时刻。

中东老哥们此时除了无奈的等待以色列在黎巴嫩砍瓜切菜的新闻外,已经没有什么能做的了。

结果黎巴嫩战争开战仅1个多月后,4万余名用现代装备武装到牙齿的以色列军队,就被山沟里那个当时规模仅1000余人的真主党武装打得丢盔弃甲,仓皇撤离,至今也没敢再越雷池半步。

这个战果堪称神迹,周围的所有人都惊掉了下巴,包括伊朗人。

说起来,黎巴嫩真主党其实还是伊朗的学生。

早在1982年的时候,以色列就趁黎巴嫩内战之际对其发起过入侵,史称第五次中东战争。

以色列虽然在这场战争中轻松获胜,但也亲手催生出了自己一生的梦魇:黎巴嫩真主党。

该党派主要由在战争中流离失所的南黎巴嫩难民组成,他们诉求就是赶走以色列侵略者。

由于这些难民大多数都是什叶派居民,所以伊朗就伸出了援手,由革命卫队派出了专门的队伍去帮助他们进行军事训练。

当然了,伊朗自己也不是什么高手,他只不过是比真主党早走出新手村几天而已。他们当时所谓的经验其实也都是些常规的军事知识。

在这些常规知识的指导下,真主党差点团灭。

不得不承认,新手村级别的经验交流是应付不了真正的大BOSS的。

不过好在真主党及时联系“场外指导”给自己开了个小灶。

一开始,他们只是为了学习在山区和岩石地带挖隧道的方法而去请教了远在东方的“专业人士”:

朝鲜。

很显然,他们最终学到的远不止于此。

真主党领导人纳斯鲁拉甚至给自己安了一个中东地区独一无二的头衔:“总书记”。

东亚匹配机制的强度远非中东所能比拟,这里不仅集结了全球密度最高的军事力量,也一直承受着来自世界第一强国的极限施压,堪称丛林世界里的修罗场。

这种修罗场孕育出来的经验,足以为新手村的中东老哥们打开新世界的大门。

在这些经验的指导下,黎巴嫩真主党坚持了长达18年的艰苦抗战,终于在2000年将以军赶走,光复了绝大部分国土。

不过外界对于这个结果的理解只是停留在“以军没有尽全力”上,包括以色列自己也是这么认为的,直到2006年黎巴嫩战争爆发。

这场战争的颠覆式结局让人们不得不重新审视起这个山区里的“草台班子”来。

真主党在经济上确实有伊朗革命卫队那种抵抗型经济的模样,不过他们在此基础上又更进了一步,建立了抵抗型社会。

具体来说就是真主党不仅经营着自己的产业,还承担起了整个南黎巴嫩包括医疗、教育、基建、卫生等等在内的所有社会服务工作。

而伊朗人打给他们的军费,也有很多被他们拿去建设民生工程了。

经过真主党的长期努力,地处偏远山区的南黎巴嫩的基础设施和社会服务水平,甚至比黎巴嫩政府治下的北黎巴嫩还要高。

而南黎人民为了保住自己来之不易的生活,自然就会积极的参与到真主党领导的抗战事业中。

所以一旦发生战争,当地社会就会形成全民皆兵之势。

总结起来,真主党的这个抵抗型社会是这样的:

在政治上坚持军民一体,通过帮助民众来获得民众的拥护。人们在享受到了真主党提供的社会服务后,就会自愿的支持真主党。

在经济上把大量的军费投入到民生工程的建设中,民众的生活水平提高后又自发的反哺军事斗争。

而真主党能够在实战中以弱胜强的关键,是他们组织结构的革新。

他们建立起来的,是一个去中心化的组织。

西方军队在海湾战争之后,最擅长的战术就是通过精确打击的方式来摧毁敌军的指挥中枢,以此瘫痪敌军。

但这一招对真主党没用,因为真主党压根就没有指挥中枢。

真主党把有限的军事资源全部分配到了一线人员的手中,并给予基层单位充分的自由决策权,要求他们根据实际情况各自为战。

这种去中心化的结构不仅提升了真主党作战的不可预测性,而且还大幅增强了他们自身的反脆弱性。

就算敌军对真主党高层进行了“斩首”,也不会影响整个真主党的正常运转。

在这种去中心化的体系中,最高领导人并不管理具体事务,他只是一个英雄的形象。

你如果消灭了他,他就会变成一个永垂不朽的英雄形象。

另外真主党在每个村庄都派驻有党代表,建立有党组织。

这些党员在平时和村民共同生活,互相帮助,在战时就组织起村民进行抵抗,配合正规军的战斗。

所以虽然表面上看真主党是用一千人奇迹般的打败了以军的几万人,但实际上以军在战场上真正面对的,是200万南黎巴嫩人民。

最终真主党成功让中东地区见识到了什么叫“抵抗型社会”,什么叫“人民战争”,什么叫“帝国主义都是纸老虎”。

而这一仗不仅保住了黎巴嫩,也挽救了迷茫中的伊朗人:

我们和美国的差距再大,能有南黎巴嫩山沟里的真主党和以色列的差距大么?他们都能赢,我们又有什么好怕的呢?

值得一提的是,苏莱曼尼和纳斯鲁拉两人“辈分”平级,年龄相仿,私交一直都很好。

在整个黎巴嫩战争期间,作为纳斯鲁拉好友和圣城旅指挥官的苏莱曼尼,就一直待在黎巴嫩,亲身经历了整场战争。

2007年,跟正规军争了20多年国防资源的伊朗革命卫队突然主动把大量重武器让给了正规军。

他们之所以突然这么做并不是破罐破摔了,而是悟了:

以伊朗的国力,如果按常规思路发展,永远不会是美国和以色列的对手。

要以弱胜强,就只能向自己曾经的学生真主党学习,打一场属于中东人自己的战争。

于是革命卫队在2007年正式宣布,仿效黎巴嫩真主党进行全面的军事改革。

而苏莱曼尼也开始了一项覆盖整个中东的全新计划。

西方殖民者的丧钟,就此敲响。

未完待续