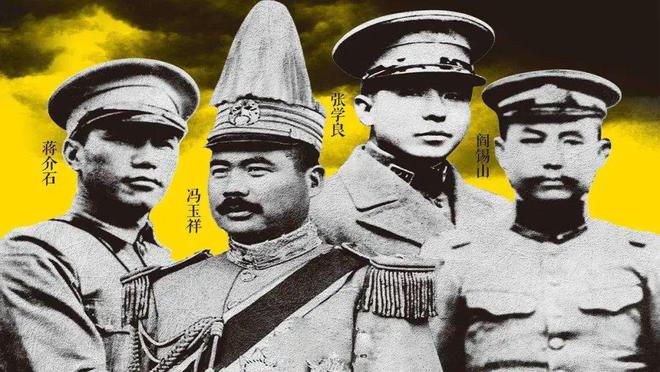

实力仅次于老蒋的冯玉祥军阀,为何成为了最先崩盘的?

清政府倒台后,中国大地上活跃着各路军阀。

有虎踞东北三省的奉系张作霖,有占据山西晋系阎锡山,有待在广西的桂系李宗仁,还有控制广大西北地区的冯玉祥。

其中,冯玉祥的西北军实力最为强劲:西北军手握雄兵40多万,士兵受益于家族式的管理,凝聚力颇强。中原大战时,西北军还是各路反蒋盟军之首。

但就是这样一支拥兵40万、盛极一时的西北军,却是各路军阀中最先瓦解的。

那么,实力仅次于蒋军的冯玉祥军阀,为何成为了最先崩盘的军阀?中原大战后,阎锡山李宗仁东山再起,为何冯玉祥满盘皆输?

01

冯玉祥和西北军

冯玉祥是何许人?

冯玉祥于光绪八年(1882年)出生于直隶保定,父亲是淮军刘传铭的部下。淮军讲究子承父业,冯玉祥也顺理成章地成为了淮军的一员。

庚子事变后,淮军一蹶不振,冯玉祥于是转投袁世凯的武卫右军,也就是后来的“北洋新军”。在北洋军中,冯玉祥靠着自己的努力一路升迁,很快坐到了营管带(营长)的位子。

1911年,武昌起义爆发,冯玉祥参与了反对清政府的滦州起义。滦州起义最后以失败告终,但冯玉祥非但没有被搞掉,还傍上了贵人。

袁世凯的亲信陆建章救了冯玉祥一命,还将自己的侄女许配给冯玉祥,冯玉祥在陆建章的庇护下再次升迁。

1914年,冯玉祥任陆军第7师第14旅旅长(后改任第16混成旅旅长),奉命在陕西、河南一带镇压反对袁世凯的起义。

冯玉祥积极在军中发展自己的势力,加上中央的影响力不足,渐渐地这支混成旅就成为了冯玉祥的私兵,是冯玉祥组建西北军的本钱。

1921年,在直系和皖系的战争中,冯玉祥表现出色,部队被扩编为第11师。不久,陕西督军阎相文自杀,冯玉祥通过一系列操作,顶替阎相文的位置成为了陕西督军,正式步入军阀行列。

1924年,北洋军阀内部爆发战争,直系和奉系打成一团,是为第二次直奉战争。孙中山、张作霖、卢永祥组成的反直系同盟,积极拉拢直系军阀内的冯玉祥。

10月,趁着直、奉主力在山海关激战,直系第三军总司令冯玉祥发动北京政变,直接抄了直系的老家。冯玉祥将总统曹锟监禁,将溥仪逐出北京城。因为冯玉祥的倒戈,直系大军几乎全军覆没。

为了表示“拥护孙中山三民主义”,冯玉祥将部队改名为“中华民国国民军”,自己任总司令兼第1军军长。国民军自成一系,名义上脱离了直系,但仍属于北洋军阀集团,1925年1月,段祺瑞任命冯玉祥为西北边防督办,并让他将部队整编为15万人。

段祺瑞还划定了国民军与奉军的势力范围,豫省和西北是国民军的主要活动范围,世人开始称冯玉祥的部队为“西北军”。

02

迅速壮大,又迅速衰落

而后,西北军与奉军各自扩张势力。冯玉祥大肆收割直系地盘,收编直系军队,实力暴增。而且相比于奉系而言,西北军遇到的对手,都是较为弱小的北洋军阀边缘部队,拓展较为容易。

到1925年10月时,西北军的势力已遍及甘、陕、豫、绥等地区,兵力达到了42万,为中国军阀之最。

同时,冯玉祥还靠着地利优势,得到了来自苏联的援助。冯玉祥先是临阵倒戈,然后又招降纳叛、势力膨胀,招来了其他军阀的嫉恨。

1925年底,北方形成了奉系、直系、直鲁联军联合绞杀西北军的形势。随后,国奉战争爆发,西北(国民)军兵败,冯玉祥不得已远走苏联,西北军的势力也被各方收编。

但仅仅一个月过后,冯玉祥就从苏联回国。他召集旧部,各地纷纷响应,不断有人重新聚集在冯玉祥周围。冯玉祥在绥远五原举行誓师,宣布响应北伐战争,加入国民党,有力支持和配合了广东方面的国民革命军。

而后,革命军一路高歌猛进,消灭了吴佩孚和孙传芳集团,西北军也从甘陕打到了中原,声势大振,北洋军阀在遍及全国的革命中走向覆灭。

随着北洋军阀的覆灭,中国大地上形成了五个新的军阀集团:老蒋、冯玉祥、阎锡山、李宗仁、张学良。

新的军阀意味着新的利益纠葛,必然会爆发新的战争。1930年的中原大战,便是新军阀互相之间的摊牌。中原大战中,国民党左派汪精卫,联合冯玉祥、阎锡山、李宗仁等军阀,反对老蒋的南京国民政府,但战争的结果是老蒋取得了胜利。

惨败的冯玉祥、阎锡山、李宗仁纷纷通电下野。不同的是,阎锡山的晋绥军迅速回归到他的麾下,阎锡山在山西东山再起;桂系的李宗仁和白崇禧也牢牢地控制着广西大本营,虽失去了角逐全国的可能,但仍不失为一方诸侯。只有冯玉祥丧失了军队和地盘,一败涂地。

反蒋队伍中实力最强的西北军,也在战后土崩瓦解。那么,是什么造成了这个结果?

冯玉祥、蒋介石、阎锡山

03

西北军瓦解的原因

首先,冯玉祥不懂得“保存实力”。冯玉祥的地盘包括广大的西北和中原,西北是冯玉祥的基本盘。

战争将要打响时,冯玉祥拒绝了部下孙连仲“给西北军留个退路”的提议,将驻守在后方的部队悉数调出。同时为表示自己的“破釜沉舟”,冯玉祥在电报中提到,“胜则在江南组织政府,败则不惜同归于尽”。

而阎锡山和李宗仁,更懂得在战争中要保存自己,而不是豁出家底与敌人死拼。他们在战前都给自己留了后手,成则飞黄腾达,败也能回老家。

于是在中原大战后期,局势对反蒋联军十分不利时,杂牌军杨虎城直接投靠了老蒋,阻断了西北军退回根据地的道路,而西北也没有足够的力量可以接应冯玉祥,西北军就这样陷入了绝境。

其次,西北军内部矛盾重重,大家看似拥护冯玉祥,实则各怀鬼胎。

如果冯玉祥的部下能像阎锡山和李宗仁的部下一样,长官振臂一呼,大家云集响应,冯玉祥倒也有机会翻盘。

可结果是,西北军的高级将领不再选择效忠冯玉祥。其中韩复榘、张维玺、杨虎城等人投蒋,宋哲元、马鸿逵、石友三等人拥兵自重,割据一方,对冯玉祥视而不见。很多人表面上表达对老长官的尊重,实际上对冯玉祥采取了“敬鬼神而远之”的态度。

1926年,冯玉祥从苏联归来,还受到老部下的竭诚欢迎,那种生机勃勃、万物竞发的景象犹在眼前。

那么,为何不过短短4年时间,西北军旧将就不约而同地选择“背叛”冯玉祥呢?

其一,经济原因:西北军虽然势大,但装备和待遇却是各军阀中最差的。当然,这与西北地区的贫瘠有着必然联系。

1928年到1930年,豫陕甘爆发了严重的旱灾,进而引发了大饥荒。天灾横行,饿殍遍地,人们易子相食,西北军根据地的人口急剧减少。据统计,当时河南饿死300万人,全省3500多万人几乎全部沦为灾民;陕西总人口1200万,饿死加逃荒的人数达到了450万人;甘肃全省660多万人,饿死了200多万。西北大地已经无力维持西北军的战争开支了。

冯玉祥不管,他为了筹措军费,开始强行征粮征物。西北军像土匪一样,将城镇封闭,挨家挨户搜刮财物。

作为战场的豫西地区,更是遭到了西北军的反复盘剥。后来实在筹不到物资,冯玉祥甚至克扣赈灾物资,饿疯了的西北军,还将手伸向了来年的粮食种子。

冯玉祥竭泽而渔,将自己的地盘压榨一空,使得西北失去了作为根据地的价值。没有了立身之本,西北军自然会四分五裂。中原大战后,诸多将领开始另谋出路,不愿再跟冯玉祥回到大西北。

可即便是如此搜刮,得来的钱财仍不够维持数十万大军的战争开销。西北军广大将士生活困难,连基础的粗粮淡饭都无法得到保证,经常是吃了上顿没下顿,服装和军饷也时常拖欠数月不发。缺衣少粮导致西北军疲惫不堪,军心涣散,这就给了敌人瓦解己方的机会。

老蒋的中央军待遇优厚,他们挥舞着叮当作响的钱袋向西北军喊话,“来我们这边吧,我们吃得饱穿得暖,一个月还有10块现大洋的军饷”。

连2块大洋伙食费都难以得到保障的西北军将士,哪里受得了这种诱惑。中原大战后期,就有不少西北军士兵被蒋军拉拢走。

这不但影响到了反蒋战争的结果,还让战后的西北军将士,纷纷投靠财大气粗的老蒋,从而加速了西北军的瓦解。

其二,便是冯玉祥对待高级将领们的态度:像韩复榘、石友三等将领,都是冯玉祥从基层一手提拔的,冯玉祥就像是他们的封建家长或者老大哥。

冯玉祥很会练兵,他关心士卒疾苦,重视士兵思想改造,西北军中不少人把他当成精神导师,这也是西北军最初一呼百应,极具凝聚力的原因。

随着时间的推移,很多将领成为了手握重兵,位高权重,极具影响力的人物。但冯玉祥还用以前的路子对待他们,动辄打骂、罚跪、赏军棍,缺乏基本的尊重。

或许在冯玉祥看来,这和长辈训诫晚辈没什么区别,可将领们是否也这样想,就不在冯玉祥的可控制范围了。

冯玉祥对将领们愈加打骂,这些高级将领的不满情绪就愈盛,最终导致西北军在遭遇逆境时,很多将领选择接过敌人抛来的橄榄枝,远离冯玉祥这个“封建家长”。

比如在中原大战后,韩复榘提议放弃西北,攻取两湖,遭到了冯玉祥的严厉责备,又是罚跪又是扇嘴巴子。

老蒋这边则对韩复榘极力拉拢,一口一个党国栋梁、一口一个常胜将军,不仅许诺山东省主席,还给送去了500万大洋。你是韩复榘的话会怎么选?

韩复榘

西北军战败,大多数将领都寻思:与其跟着“家长”冯玉祥回到贫瘠之地,倒不如趁着手中有兵,投靠更有前途的老蒋。

至于背叛不背叛,冯玉祥一生中都曾9次倒戈,身为他的部下,心理压力肯定会少许多,就当是有样学样吧。

同时,西北军内部将领与将领之间也存在着不少矛盾。西北军将领大都是士兵出身,在冯玉祥的提拔和自己的长期打拼中积累了一定的实力,形成了各自的集团,比如以李鸣钟为首的河南派和以张之江为首的河北派。

将领们除了听冯玉祥的,彼此之间谁也不服谁,宋哲元和孙良诚、刘郁芬不和,吉鸿昌与孙良诚不和,老少将领之间也有诸多不和,西北军内部可谓是一团糟。

冯玉祥部将梁冠英就曾预言道:冯玉祥的团体再遇到战事时,必将瓦解,只是可怜我西北军的官兵,将来将无立锥之地。

西北军最后的结局也正好印证了梁冠英所言。可以说,在种种条件加持下,西北军的崩盘已是必然之势。