回顾:学霸夫妻隐居深山27年,富豪同学得知后坦言,你缺钱我给啊

归去来兮,田园将芜胡不归?

怀揣着对田园生活的向往,不惑之年的陶渊明在出任彭泽令八十天后,毅然选择辞官归隐,回到了心心念念的田园。

而他此举,也影响了后世数万儒者。

当现实与理想激烈碰撞、污浊的官场使他们不堪忍受时,他们便会毫不犹豫地选择归隐山水之间。

仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人。

即使在千年后的今天,我们也仍是如此。

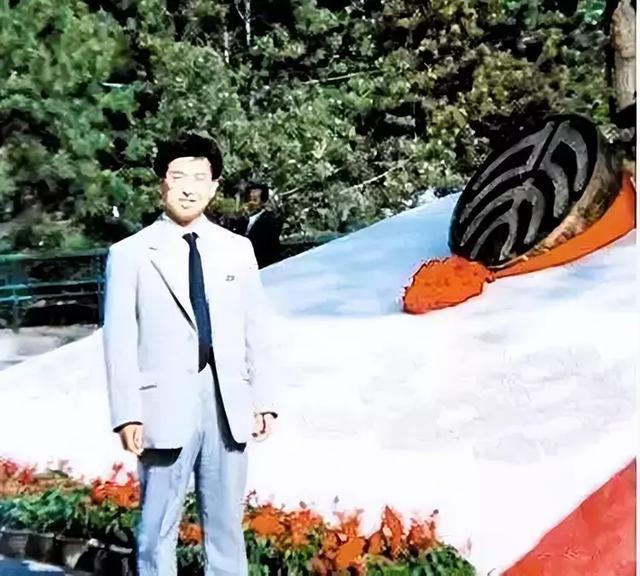

王青松,北大教授,众多人眼中的天之骄子,在经受了俗世的纷纷扰扰后,果断选择了归隐山林。

王青松

在那里,他带着妻子开垦荒地,自给自足。

远离现代社会,完全过上了原始的农耕生活。

二十多年,都呆在深山里,很少和外人接触,直到一篇报道,将他们的故事展露在世人面前。

王青松

他们究竟为何会选择放弃体面、优渥的高校教师生活,转而回到好不容易走出的大山呢?

事业春风得意

回顾王青松的前半生,可以说是顺风顺水、风光无限。

今年66岁的王青松,老家位于洛阳市新安县五头镇河北村。

在那个物资匮乏的年代,他仍旧没有停止过学习。

那时,农村里的孩子,放学了之后一般都要回家帮忙干活,割猪草、放羊、喂猪……等等。

因此,除了上课时间,他们几乎没有什么时间再复习功课,知识是学着忘着,

幸运的是,上天给予了王青松一个十分聪明的头脑。

在这样的情况下,王青松学习的速度总是比别人快,人家两三天才能学会的知识,他只听老师将一遍就明白了。

再多努力学一学,便可以融会贯通、举一反三。

因此,在读书时他的成绩一直名列前茅。

由于成绩优异,小学毕业后,王青松顺利升入初中,并且继续选择读高中,毕竟当时高中毕业后就能得到一份很好的工作。

进入高中后,大多数时间都是待在学校里,王青松有了更多的时间学习,他充分发挥了自己记忆速度快、脑子灵活的特点,涉猎广泛,知识储备愈加丰富。

此外,在空余时间他还积极参加各种活动,俨然是学校里的“红人”。

后来,信阳地委发布通知,要招收一名机要员,听说这个消息,王青松毫不犹豫地报名参加。

他匆匆地从洛阳赶往信阳,在那里参加了选拔。

图源网络

凭借出色的能力,他一路过五关斩六将,在1974年,17岁的王青松成功入职了机要科。

年轻、学习能力强、记忆里强,这些优势让王青松在那里工作起来如鱼得水。

工作没几年,王青松便被委以重任,以后更是前途一片光明。

可蛟龙向来都是潜于深渊之中、遨于九天之上,又怎么会一直居于一处呢?

王青松自然也是如此,在机要科虽然工作很顺利,可王青松不想要过这样一眼望到头的生活。

他还是希望寻求突破,使自己更上一层楼。

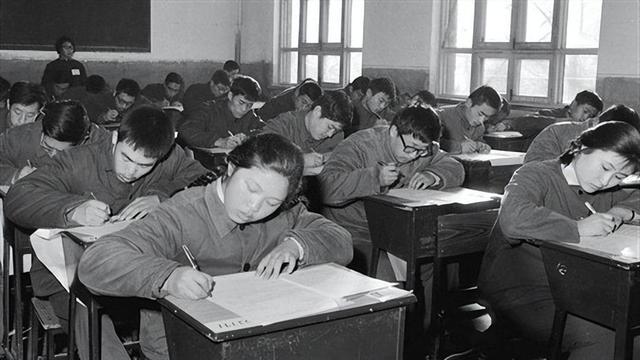

1977年,停了十年的高考又重新恢复了,这无疑为正在寻找新机会的王青松带来了一丝曙光。

高考恢复

于是,他找来了大量相关书籍,在工作之余潜心学习。

天分再加上努力,他的学习很快便成果显著。

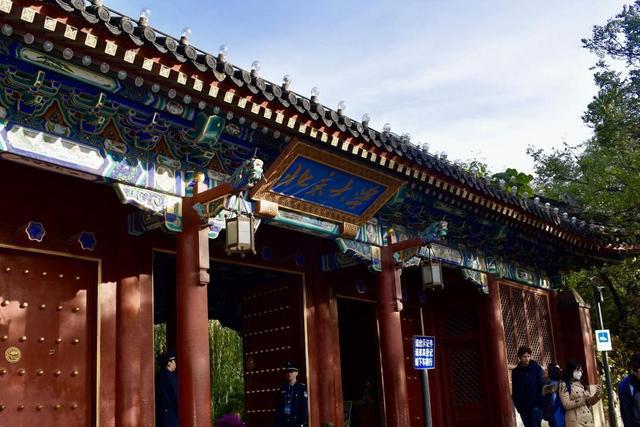

在1979年,他参加了高考,成功考入了北京大学国政系,成了一名北大的本科生。

北京大学

相比于其他学生,他的年纪算得上是“老大哥”了,可这位曾在机要科任职的“老大哥”并没有什么“老大哥”的架子。

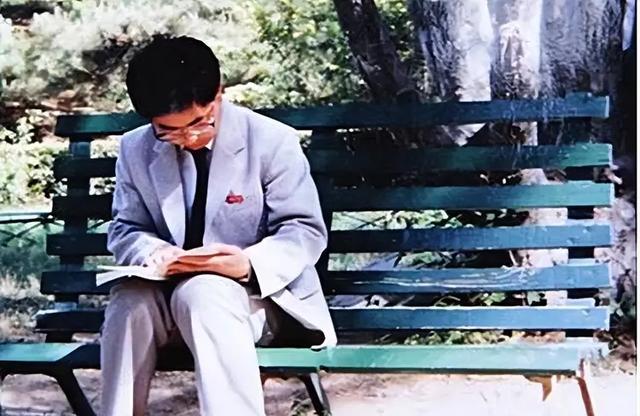

一下课,他就时常神龙见首不见尾,不过经常可以在图书馆等地见到他。

每次见到他,他都是捧着一本书,坐在角落里,安静地看着。

王青松

每次考试,他也都是名列前茅。

四年的时光倏忽而过,王青松很快到了大四,他也不得不开始思考以后的人生。

此时的他,面临着如今所有的本科毕业生都会面临的一个重大选择:是出去工作就业,还是继续深造?

如果想要工作,凭他北大毕业的学历,必然也能在北京分配到一个不错的工作。

不过这个问题对于王青松来说倒不用那么纠结。

毕竟他已经工作过五年了,如果只是想止步于此,他当初也不会毅然选择辞职,重新参加高考。

几乎是没有过多犹豫,王青松选择继续学习。

可是,究竟选什么专业好呢?是继续自己的本科专业?还是跨考?

此时的王青松陷入了迷茫,不得思绪的他去求助导师,想寻求他的专业性建议。

最终,经过再三考量,王青松选择了法律系,当时法律系更好就业,而且发展前景更好一些。

图源网络

就这样,王青松又顺利考入了北大法律系,成了一名研究生。

1986年,王青松即将毕业,由于在校时一直成绩优异,他受到了母校的挽留,而这次他也没有犹豫,选择留在北大任教。

至此,王青松拥有了身份、地位,还有财富,生活一帆风顺。

上世纪八十年代中后期,国内兴起了气功热,人们都追求健身养生,王青松也受到这股浪潮影响,沉迷其中。

气功热

他本来就出身农村,原始自然的风光、农村乡间那恬淡的生活,都给他以深刻的影响。

除此之外,他还阅读了许多古今中外的相关书籍,过目不忘的本领加上知识储备,让他很快小有所成。

看到气功养生如此受人推崇,王青松敏锐地发现了新的机会。

他不再只沉浸于现在两点一线的生活,向学校报备后,他开始在社会上开设课程,专门讲述养生方面的知识。

王青松

他讲的课专业而又生动,贴近现实生活,让人浅显易懂,再加上北大教授的头衔,让他的课很快爆火。

即使一节课收费10元,也有很多人慕名前来,几乎每节课都爆满,有时候门票卖完了,没有座位了,可人们就算是站着也要来听他讲一节。

短短一两年之间,听他课的学生就达到了百万人之多,他们都是王青松的忠实粉丝,当然,王青松也挣得盆满钵满。

而他没有想到,在事业蒸蒸日上之际,他的爱情也悄然来临。

爱情水到渠成

张梅也是北大的一名老师,比王青松小12岁。

张梅

她对养生也十分的感兴趣,当时听说有王青松的课程十分火爆,而且对方还是同事,怀着好奇的心,她也报名参加了课程。

每次她都坐在第一排,带着笔记本,上面写得满满当当,而且每次听课时,她都很积极地提问或者回答问题。

时间久了,王青松自然也注意到了这样的一位学生。

在讲座正式开始之前,或者是中间休息的间隙,他们都会攀谈几句。

得知两人竟然是同事后,王青松感到很吃惊,没想到这个课能这么火。

但是除此之外,他们并没有过多的交流。

一个人的一生中会遇到、认识的人数以万计,倒也没必要跟每个人都很熟稔,再说了,等以后不讲这个课了,也就没什么太大的联系了。

可是有时候人的缘分就是这么奇妙。

一次,讲完课后,天下起了雨,王青松就选择直接坐车回学校。

图源网络

在离学校还有一两站距离的时候,车子爆胎了,停在了路边。

当时正值晚高峰,车上都挤满了下班回家的人,即使等着下一趟车来,也很难坐上车。

想着就剩一两站了,王青松便选择步行回去,刚好他也带了伞。

刚走没多远,一个人用包挡着头,急匆匆地跑了过去,王青松感觉有些熟悉,仔细一看,原来是张梅。

这样淋回去肯定是要生病的。

于是他急忙追了上去,叫住张梅,和她一起撑伞回去。

张梅

离学校虽然不远了,毕竟还差一截路,张梅便也没有推辞,和王青松共撑一个伞回了学校。

虽然之前聊过一些,但是第一次两人单独在一起,还这么近,两个人都难免有些尴尬、紧张。

为了缓解气氛,两人有一搭没一搭地聊着,慢慢地便也熟了起来。

往日里步行要走快一个小时的路程,他们却感觉像是只过了十几分钟。

到学校后,王青松把张梅送到了她的住处,张梅也留下了王青松的联系方式,约定下次请他吃饭。

本来以为只是客套,过段时间就慢慢被人淡忘了。

可没想到没过几天,张梅突然联系王青松,说附近新开了一家店,请他吃饭,感谢他那天送她回来。

王青松虽然也感到有些意外,但是很快就反应了过来,高兴地应约了。

这次的气氛比上次融洽得多,他们畅聊养生方面的知识,并慢慢牵扯到各自的生活。

饭后,伴着日落时分的余晖,两人一起散步回校。

北大附近的路边

张梅的开朗大方让王青松不禁有些心动,和她在一起感觉很轻松,他一直忙于学习和工作,已经许久没有这样放松过了。

而张梅也被王青松的博学多识吸引了,而且他见多识广,说话总是风趣幽默。

有时人和人之间,自是不必多言,一个眼神、一个小动作,便已经明白,

之后,两人心照不宣,常常一起吃饭、探究学术。

王青松讲座时,张梅依旧坐在第一排,目不转睛地注视着他,仔细聆听他说的话,闲暇时两人还是在一起聊天,只是此时的心境已经和以前大不一样了。

相处了半年多后,两个人确定了关系,后来顺利地结了婚。

现在,王青松的生活对很多人来说已经十分美满了。

可是越到顶峰,就越觉得空虚。

身处繁华浮躁的名利场,就愈加怀念曾经那些简单的美好。

王青松虽然在事业的选择上一直很有把握,决断果敢,可是农村出身的他越来越怀念以前在乡间地头的生活。

王青松

当时从信阳跑到北京来上大学,满身乡土气息的他和这个城市、周遭的同学都格格不入。

虽然后来慢慢地融入了进来,但是后来接踵而来的挫折,使他再次产生了回到乡间的念头。

他的养生课开了几年后,慢慢地也遇到了瓶颈,毕竟他也不是专门研究那个的,所知道的,讲了那么几年,也没有什么新的内容了。

而且人们越来越注重经济收益,来听养生讲座的人也日趋减少,他的课堂从一票难求变得门可罗雀。

而王青松也向来不是能安稳于现状的人,他希望能够继续深造学习,充实自我。

能够解决人的思想的困顿的,是哲学。

在哲学上深造,也许就能帮他解答困惑自己这么久的问题,在现实和理想之间找到平衡。

当时著名的哲学大师汤一介就在北大担任博士生导师,于是他再次开始了自学考博之路,想要考取汤一介大师门下的博士生。

汤一介

刻苦的学习,再辅以多年来积淀的底蕴和天生的好头脑,他毫不意外地考到了第一名。

但是,即便单科和总分都是第一,学校却并没有录取他。

这是他第一次遇到挫折,可是,却成了他之后人生中挫折的开始。

仿佛上天跟他开了个玩笑,他好像故意要磨一磨这个天之骄子的傲气,曾经给予你的,从今天起都要一一收回。

跨考哲学系落榜后,他又转而考了法律系,这是自己研究生学的专业,而且自己还是老师。

结果依旧是——不予录取。

接二连三的挫折使他无法接受,他想不明白,为什么会变成这样。

这时,曾在他内心多次悸动的那个“桃源梦”又一次蠢蠢欲动。

走吧,离开吧,去找自己的桃花源。

隐居世外桃源

于是,在1995年,王青松搬到了北京与河北交界附近的山区,租地10亩。

王青松

不上课时,王青松就在那里耕地种树,远离城市,仿佛能够使他的心灵得到宁静和慰藉。

他越来越不想离开,不想离开自己的“桃花源”,去到那浮躁喧嚣的城市里。

他的妻子也是如此。

她在那里教学几年,每次评职称时,本以为这次肯定到她了,可是次次都是失望,评了五年,她都没有评上讲师。

而且城市的生活使她感到不适。

于是,在1998年,她毅然从北大辞职,专心留在那大山之间的土地上。

两年后,王青松也脱离了北大,夫妻二人终于过上了向往的田园生活。

陶渊明说:“归去来兮,请息交以绝游。”既然与世俗格格不入,不如断绝来往。

一次在放羊的时候,他们发现了一处地方,觉得那里十分适合今后隐居,便花了二十万租了下来,租期五十年。

之后,王青松和张梅就几乎完全和外界断绝了关系,一心扑在了建设自己的桃花源上。

张梅

二十多年来,张梅只外出过两次,由于有些东西无法自己生产,需要采买,王青松每个月会出去一次。

在日常生活中,他们几乎不外人接触,自己开垦荒地,种各种粮食。

为了吃上新鲜的水果,他们还种了桃树、梨树、葡萄树、枣树……凡是当地气候适合的,他们几乎都种了。

其实之前,他们是打算在洛阳老家归隐。

在1993年到1995年间,他们多次返回老家,盖房子、种地、租铺子,甚至盖房子用的砖瓦,他们都严格筛选。

由于对当时设计的那套房子非常满意,后来他们还专门请人在新隐居地河北那边,盖了一模一样的房子。

在他们的理念中,外面的空气太污浊了,用那些化学制品、工业制品,会对那里的环境造成影响。

因此除了食盐无法自制外,他们坚持一切都自己制作。

洗衣粉、肥皂、牙膏,用草木灰、皂荚、盐水等替代;筷子是用秸秆制的一次性筷子。

刚进山时晚上点蜡烛,后来用一种太阳能灯,这种灯白天晒太阳充电,充一次能连续用两个晚上……

种的作物需要施肥,他们便养马、养牛、养骡子、喂鸡等。

他养了20多头牛、2头骡子、1头驴、3头猪、200多只羊、若干鸡鸭猫狗。

牛、羊主要是为了给土地施肥,骡子耕地,鸡下蛋,牛、羊、猪吃一些粮食。

这样便构成了一个天然的生态链,他坚持土地上的一切产出都是绿色纯天然的。

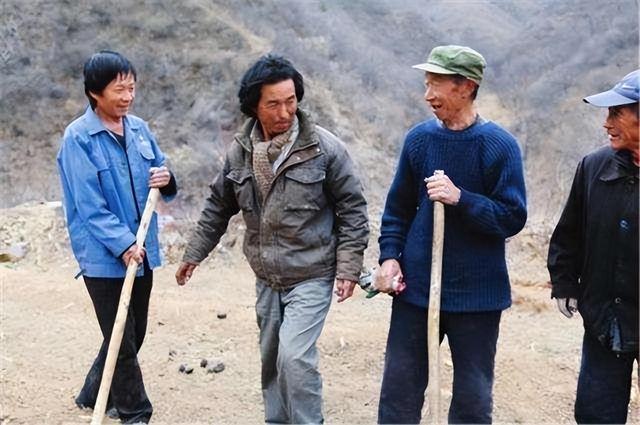

后来随着开垦的土地越来越多,两个人也忙不过来,他们只好从外面请来帮工。

王青松和请来的帮工们

但是,这些帮工毕竟是外面来的,身上带着外面的气息、尘土和细菌。

为了防止山间清新自然的空气受到污损,当天干完活后,这些工人不能留宿在山里。

汽车之类更是不必说,是绝对不允许进去的,因此各种物资都是汽车送到山外,然后王青松和工人们一点一点用扁担挑回来的。

王青松把东西挑回去

即使是家人来看望他们,给他们送东西,他们也不允许进入到他们的房子之中,更不要提留在那里吃饭。

2002年,张梅怀孕,因为担心受到外面空气的污染,他们选择了自己在家接生。

也没有找有经验的妇女,全靠王青松自己看书学习,然后两人就这样把孩子生了下来。

小宇自小就这样随着父母生活在山上,除了来的帮工,几乎没怎么接触外人。

随着小宇慢慢长大,也到了上学的年纪,这可难不住身为北大教授的夫妻二人。

王青松和儿子小宇

他们找来教材,为小宇一对一讲课。

因为讲课的进度都是专门一对一的,所以小宇的学习进度甚至比外面同龄的孩子还要快一些。

而且他半天学习,半天出去放养,满山坡地跑,身体也格外壮实。

小宇第一次见到照相机

他们还很重视国学教育,因此小宇自小就会背诵《三字经》《千字文》《百家姓》《幼学琼林》等国学经典。

不过,又有两个问题摆在夫妻两个面前,第一就是儿子的未来,虽然在山里这些年小宇也一直在接受教育,可是长时间与世隔绝,对于他的未来不一定好。

而且他年纪越来越大,有权利选择自己的人生,不能让他一辈子也这样留在山里。

第二个是经济问题,这些年他们的积蓄已经花得差不多了,在山里的这些年,几乎是没有什么收入的。

为了维持日常运转,他们每年还要支出一大笔费用,这也是一个急需解决的问题。

因此,经过再三考虑,他们决定暂时回到现实社会,离开自己辛苦经营的桃源。

离开,也是为了更好地归来。

他们曾经北大的同学,如今已身价过亿的富豪,在听说了他们的事迹后,千里迢迢赶来山中。

看到他们的生活环境,还有他们由于长时间在田间劳作而饱经风霜的脸,当即便痛哭起来,直言道:“老同学,你缺钱跟我说啊,我给。”

在面临人生困境,不愿与之周旋妥协时,王青松毅然决定放下一切,追寻自己心中的净土。

王青松

但我们大部分人,虽然抱怨着生活的不易,关系的复杂,却仍没放弃过,努力挣扎着向前。

身处俗世,我们都是俗人,也许无法理解王青松和张梅的选择,没有像他们这样抛下一切的勇气。

但是明知前路艰难,也坚定地选择过完自己的俗生,又何尝不是一种勇敢呢?

欢迎大家在评论区讨论,大家的认可是我们持续创作的不竭动力!#图文万粉激励计划#