《我,机器人》20周年:拍出一部贴近现实的近未来电影

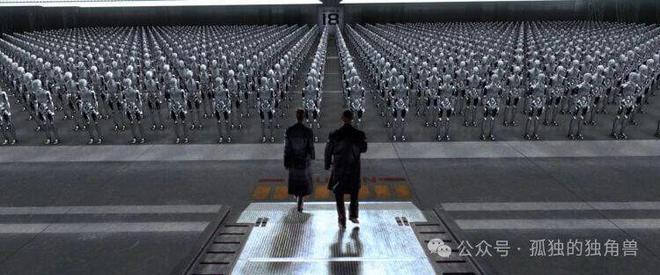

倘若在2004 年,你看到了《我,机器人》预告片,想着这是不是类似于2001 年的《AI:人工智慧》或2002 年《关键报告》,你会进场看这部电影吗?成千上万的观众给出肯定答案:会。

尽管《我,机器人》影评分数只能说是尚可(烂番茄新鲜度仅58 %),还可能惹怒了一些艾西莫夫的死忠书迷,这部电影最终在全球斩获近3.5 亿美元票房,也成为威尔史密斯生涯最具代表性的作品之一。

《我,机器人》 最能够警醒现实的电影之一

《我,机器人》不是很严谨的改编自科幻巨擘以撒艾西莫夫的同名作品集《I, Robot》,知名的「机器人三大定律」就来自这部作品,电影也加入了他其他故事的要素,合成这部娱乐性极高的夏日商业科幻大片。当时的威尔史密斯已经是票房巨星,不过最初,丹佐华盛顿才是主角史普纳警探的演出首选,直到他选择接演《战略迷魂》。

威尔史密斯的加入改变了很多事情——原先《我,机器人》剧本更加复杂,史普纳警探的科技恐慌症严重到,观众很可能无法确定他遭遇的是现实还是妄想;结局时机器人桑尼更疑似接受了超级电脑的指令,史普纳警探让他自由的决定会导致什么后果就变得暧昧不明。但是20 世纪福斯并不认为这个剧本行得通,因为威尔史密斯必须永远是正确的;他们还找来第二任编剧,让这部电影的动作场景和趣味笑点更多一些,就像我们熟悉的威尔史密斯电影那样。

不过尽管《我,机器人》上映时碰上了一些嘲弄(好比烂番茄网站上的摘要形容为「设法引起观众思考(只是思考一下)的暑期大片」),但随着时间过去,本片却越来越贴近现实。 2022 年ChatGPT 上线,造成全世界的AI 风暴,还有更早存在的智慧型助理Alexa 或Siri ,亚马逊的包裹无人机⋯⋯它们只是并非人形,但已经足以让人回想起这部电影。

《我,机器人》当中有段耐人寻味的台词——当史普纳警探的长官质问他「这世界上有多少机器人犯了罪?」史普纳回应「定义何为犯罪。」如今我们拥有非常多的生成式AI ,其中许多功能或许建立在人类的心血结晶上,或许这还不算犯罪,但确实已经衍伸出法律纠纷。

而史普纳之所以憎恨人工智慧,是因为他始终无法接受用机率等冷冰冰的数字来决定人命。

「我是符合逻辑的选择。它(机器人)计算出我有45 %的机率生还,但是莎拉只有11 %。但她可是某人的孩子,11 %就够值得救了。人类就会知道这点,机器人却不会。」

随着自驾车的发展日新月异,这已经是浮上台面的伦理问题,如果有天是人工智慧面临电车难题,他或许再也不会犹豫,但这是我们可以接受的世界吗?

比起2032 年有个再也不骂脏话与犯罪的乌托邦社会(《超级战警》)、或是2027 年人类集体失去繁衍能力断子绝孙(《人类之子》),《机械公敌》或许不是最好的科幻电影,但如今来看却是最能够警醒现实的一部。你愿意为了人类的便利与福祉,将多少权力交给人工智慧?我不知道,但我每次问完ChatGPT 问题,都会记得说谢谢。