德国「制造」的孩子,三分之二分流进职校

说到德国,脑海中首先浮现的词语就是“严谨”。

“德国制造”的神话享誉世界,背后正是德国人对细节的严格把控和精益求精。

许多我们耳熟能详的科学家、诺贝尔奖获得者都来自德国。

例如首届诺贝尔物学奖获得者威廉·伦琴、物理学家马克斯·普朗克、数学家高斯等。

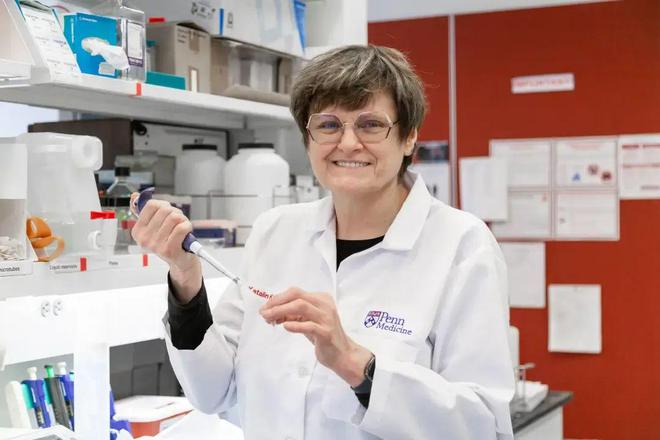

2023年诺贝尔生理学或医学奖得主卡塔林·考里科

德国教育和“内卷”无关,却培养出了全球顶尖的技术人才,从来不鸡娃,却培养了一半的诺贝尔奖。

在《他乡的童年》在第二季中,周轶君来到了德国,探寻德国教育的密码。

不功利的教育

德国人从小就能得到音乐的熏陶,这里是古典音乐的故乡,诞生了巴赫、贝多芬、舒伯特等众多的古典音乐大师。

但是,在德国你会看到这样荒诞的一幕,音乐会上歌唱家倾情演出,小宝宝在地上乱爬。

这是专门为宝宝举行的音乐会,价格亲民。很多父母带着孩子前来感受音乐,他们只是纯粹喜欢音乐,并没有什么特定的目的。

钢琴是中国孩子们兴趣班的主流选择,即使出于兴趣,最后也会进入考级的学习。

但是在德国,除了专业学生,并没有普遍的考级制度。

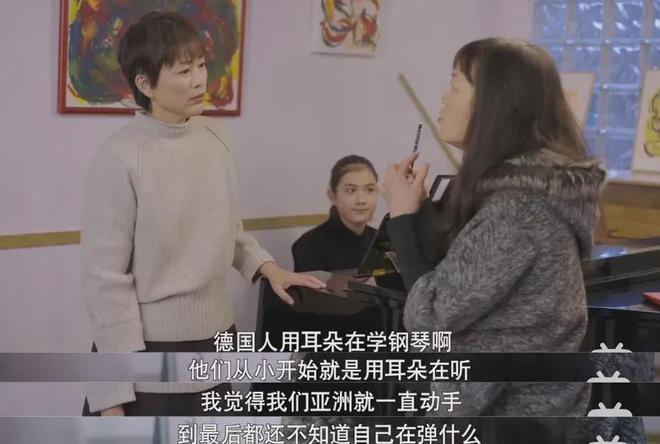

周轶君探访了一位在德国教授钢琴的廖老师,她认为德国之所以不考级但依然可以培养那么多音乐大师,是因为德国人会把音乐生活化。

在德国,人们是用耳朵学音乐,而亚洲人一直在动手弹琴,讲究指法。

虽然德国的音乐老师在教导指法上不会那么严格,但是如果老师发现学生有音乐天赋,那么就会走另一条更加严格训练的道路。

伊拉莉亚是廖老师的学生,她每天练习钢琴半个小时或15分钟,没有时间的时候根本就不练琴。

她说以前是爸爸要求学的,自己并不是很喜欢钢琴,现在慢慢喜欢上了。

很多德国家长都会让孩子学一门乐器,但并不是为了考级,仅仅是认为音乐是一种兴趣,是给孩子的一个礼物。

让孩子在音乐中感受喜怒哀乐,让音乐之美可以长久地陪伴着孩子。

孩子们的音乐学习不功利,所以没有压力。因为没有压力,才能把音乐当做生活的一部分。

小学课堂「尺度太大」

德国教育大纲要求,所有学生必须要做的四件事情:

了解本城市的文化和历史;了解本州的文化历史和风土人情;小学阶段进行性教育;所有小学生必须学会骑自行车。

“直白露骨”的性教育课

在国内很多家长将青春期性教育视为洪水猛兽,但在德国,性教育从娃娃开始抓起。

四五年级孩子的身体已经发生变化,德国联邦政府规定,这个时候他们要接受性教育。

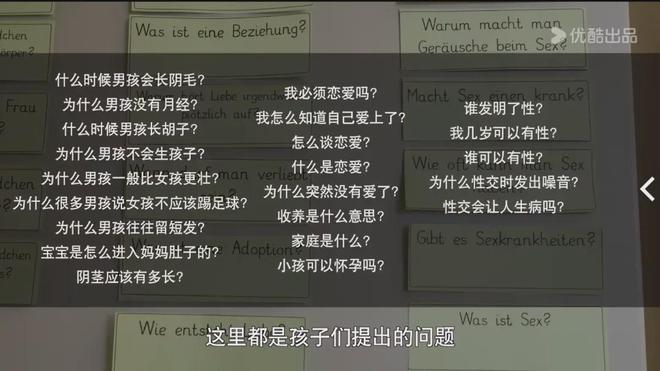

在性教育课堂上,男孩女孩围坐一起,交流各自身体的变化,孩子们会提出自己的问题。

老师会告诉学生,哪些部位是不能被触碰,哪些部位即使是家人可以触碰的,但也需要经过孩子的同意。

孩子们从小就知道,身体是自己,如果别人触碰你,可以大胆说“不”。

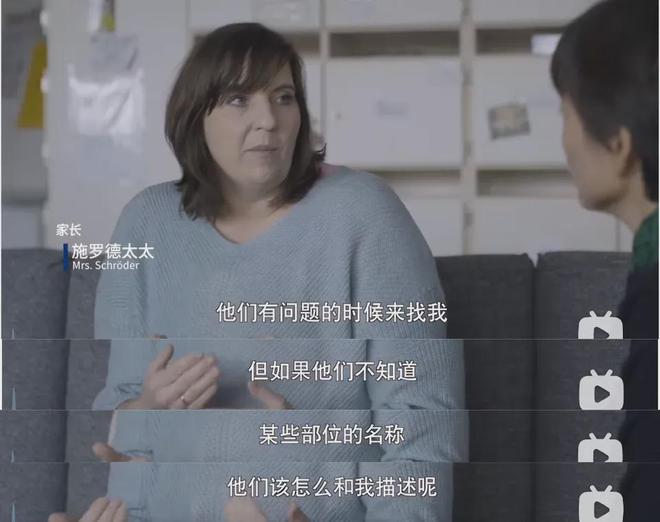

在国内很多家长觉得小学学习性教育为时尚早,但德国的家长并不这样认为,他们觉得这非常重要。

因为当孩子发现自己某个部位不舒服,或者有人对自己做了什么,需要用准确的名词来准确表达,而不是用这个那个作为替代。

孩子们从小就需要了解自己的身体各个部位,以及它们的生理功能。

家长们并不会羞于和孩子交流,他们会用孩子能够理解的方式回应孩子。

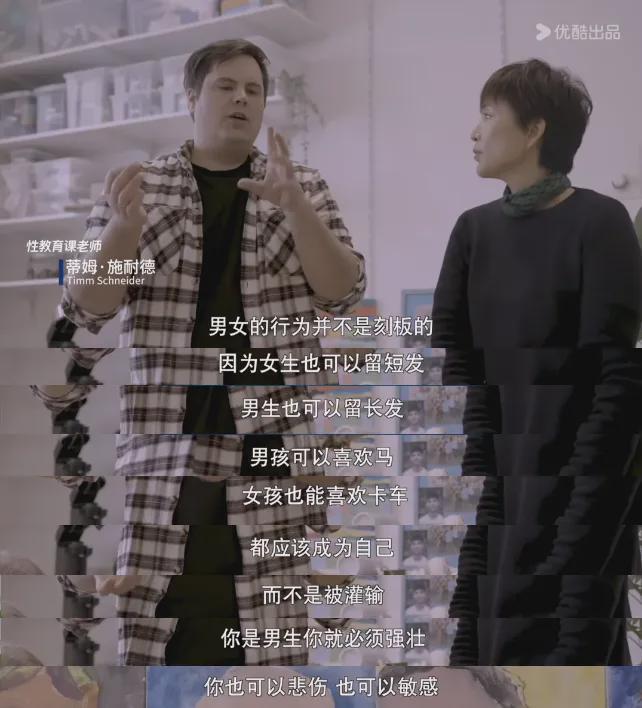

在性教育课堂上,孩子不仅要学会各种性器官的名称,还会讨论性别刻板印象。

比如女生也可以留短发,女生也可以喜欢卡车,男孩不一定非要变得强壮,男孩也可以敏感、感性。每个孩子都应该成为自己。

性教育课本中第一课就是问“爱”是什么,课本的回答是,爱首先是责任。性教育也是一门关于爱与责任的教育。

在课堂上,老师会指导如何科学使用安全套,纪录片中展示的教具对一生内敛的中国人来说是非常大尺度。

政府还会为14-22岁的女性提供免费避孕药,这不是鼓励孩子初尝禁果,而是让她们学会自我保护。

德国超前的性教育,让大家将性看作一件既平常又科学的事情。正因如此,德国是欧盟中早孕率最低的国家。

“毫不忌讳”的历史课

德国的开放除了体现在性教育上,还体现在历史课教育上。

在一节历史课上,老师带学生来到欧洲被害犹太人纪念碑,让学生能自己的方式触摸历史的真相。

周轶君采访了其中一位女生问道,你认为德国人在历史中是坏人吗?

女生回答,是的,国家做错了,但人民并不想这样做。是希特勒想要发动战争,德国是完全无辜的,人民是想要和平的。

德国历史课从不回避历史问题,而且还会鼓励孩子讨论战争,发表自己的看法。

这些孩子来自不同的背景,但是在德国,他们要以德国的态度去学习历史,以全人类遭受痛苦的角度来学习历史。

一位难民女孩诉说了自己的从伊拉克逃难的经历。她说,一个人在山上养羊,她们去向养羊人讨奶喝才勉强活了下来。

来到德国学习,她感到很不可思议的是,这里很多人都在关心战争受害者。

生活在德国的孩子他们不仅关注自己的国家在发生的事情,而且还关注着这个世界发生了什么。

强制性的自行车学习

在我们的观念中,小孩子学自行车,骑上了就可以上路了。

但是在德国,学习自行车是一件非常有仪式感的事情。

年满十岁的孩子都要接受严格的自行车交通规则学习和训练,并最终考取一张自行车驾照。

德国学校会请来交通警察、讲解交通规则。路考的时候,由老师、警察和家长把守在各个路口,进行监督和打分。

学习严格的交通规则,不仅是对自己和他人生命的保护,而且还是树立孩子的规则意识。德国人从小学就开始明白这些道理了。

三分之二分流到职校

德国学生只有1/3能够进入大学,看起来比我们的五五分流更可怕。

但颠覆我们认知的是,德国年轻人不一定都去上大学,他们可能或主动进入了职校。

在《他乡的童年2》中,周轶君来到了巴伐利亚州的一所职业学校,这所学校主要教授与IT计算机等职业有关的课程。

这所职业学校的校长提到,德国制造的秘密是人们必须协同解决问题,而不仅是作为流水线上的一员。

卡利斯从大学中退学来到这所职业学校,他认为大学的信息技术比较艰深,以理论为主。

他选择了更注重实践的项目,所以来到了职校,接受职业培训。

他认为选择职校并不是为了找到一份更好的工作,而是因为在这里可以获得三年工作经验,是一份独特的经历。

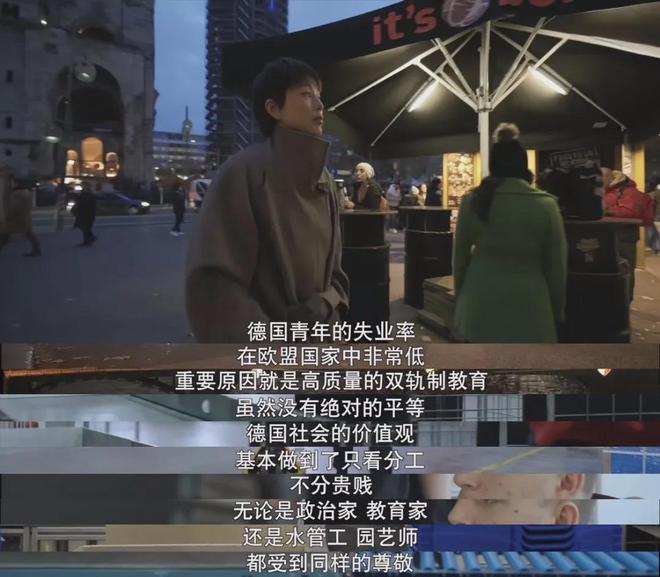

学徒制度在德国有几百年历史,在今天被称为“双元制”。

学生在学校学习,同时也在企业中工作,理论与实践相结合。

企业会为实习学生支付薪水,每月800欧,毕业后可以直接留在这里工作。

在德国一个普遍的认知是只看分工,无论是政治家、教师、还是工人都是被尊重的,没有高低贵贱之分。

而且德国的升学系统非常开放,职校学生如果想要进修,依然可以进入大学深造。无论是进厂还是读大学,都不是人生终点。

高容错率和尊重个性

很多人认为,德国以严谨著称,那是不是意味着容错率更低。

事实恰好相反,允许犯错误也是德国教育的一大特色。

周轶君拜访一个中德家庭。女孩四岁,在戴面具的时候总是把面具搞反了,但是妈妈并没有提醒她,也没有去引导她,而是鼓励她自己尝试直到正确戴上面具。

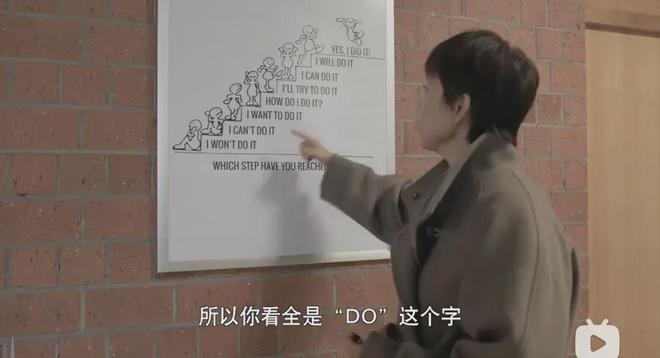

德国普遍认可的一个观念就是,犯错误是你学习的一个必要的环节。

孩子长大后,反悔其实不是一样特别可怕的事情,你随时可以重新开始。即使26岁硕士读了一年历史后重新选择读文学,未来也会有很好的发展。

因为每个人都是有自己独特的地方,每个人的教育路径也是不同的,所以要允许他用自己独特的方式去探索和学习。

说到独特的教育,周轶君发现一所不寻常的小学,在这里老师带着狗狗一起上课。

低年级是混龄班,5-8岁都有,同班的孩子学习进度并不同。

有的在算10以内,有的在算千以内,有的在画绘本,有的在学语文,学什么,怎么学全由孩子自己说了算。

没有一刀切的标准,孩子如果掌握了知识可以不用去完成所有练习,直接进行测试。

获得最低分的孩子不会被称为“差生”,校长说,只是因为他还没有准备好。

在这里不仅学习方式自由、学习内容自由,课堂上更是毫无“纪律”可言。

孩子们可以坐着、歪着、躺着学习,看上去散漫,但其实每个人都沉浸在自己的学习中。

周轶君问出了很多国内家长和老师都想问的问题:如果孩子抄袭别人的答案怎么办呢?

老师说,不要总是将孩子们互相比较。如果要求全班一起完成这份测试,那么他们自然会互相比较。

但是测验只适用于评估你个人,如果你没有掌握那些知识,老师会帮助你。

那么孩子就没有抄袭别人的答案的动机和理由了。

严谨的德国人在教育上却充满着“松弛感”,但这种松弛并不是躺平,更不是放任,而是回归孩子的本性,为他们树立良好的三观。

在这种以人为本的教育下,孩子可以遵循自己的个性发展,让每个人都可以探索自己的成长之路,挖掘自己独特的价值。

或许这就是德国一直能保持世界顶尖水平,培养出一众尖端人才的底层逻辑。