海明威笔下的硬汉如此「省话」,却是文学史上最令人难忘的英雄

海明威创造了一种特殊的角色典型。一般我们将海明威的角色称为「硬汉」,但这种「硬汉」不能简单地从中文字面上去理解。

海明威笔下所谓的「硬汉」

「硬汉」的标记是耐打耐折磨,不会叫痛不会哀号,也不会轻易放弃,而且他们所忍受的伤害破坏,很多时候并不是无从逃避的,而是他们自己如同飞蛾扑火般自己去找来的。

他们并不是希腊悲剧里的那种角色,在命运或神的操弄下,没有退路,只能去面对不想面对的,去承担绝对不会是幸福快乐的结果。

海明威还不到二十岁,就跑到欧洲战场上去参加战况惨烈,欧洲人自己打得彷徨失神的「第一次世界大战」。他大可不必去,却还是去了,去开救护车,在离第一线战场不远的地方受了伤。

他后期最重要的作品《老人与海》里,古巴老渔夫也大可不必硬要跟那尾大马林鱼斗下去,将钓线挂在肩膀上的几十个小时中,任何一刻老渔夫都可以、也都应该放掉钓线,因为他明明知道那尾鱼大到不是他能征服的,但他就是不放。

正因为他明明知道那尾大到超过他所能征服的。大马林鱼将老渔夫连人带船拖到很远很远的海域,表面上看,老人赢了,抓住了大鱼,但实质上,他没有赢,他绝对没有办法一人一船,越过那么广阔的海域,将大马林鱼带回陆地去。

老人费了那么久才控制住大马林鱼,却注定了他无法将鱼带回港。鲨鱼反覆来袭,咬走了大马林鱼身上血色旺盛的鲜肉,留给老人带回去的,只有一身伤痕,和一身更深的疲惫,还有,和那大马林鱼搏斗两天无论如何不肯放弃的经验。

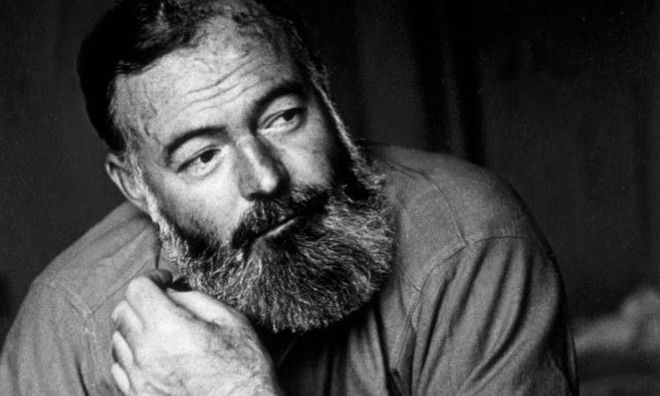

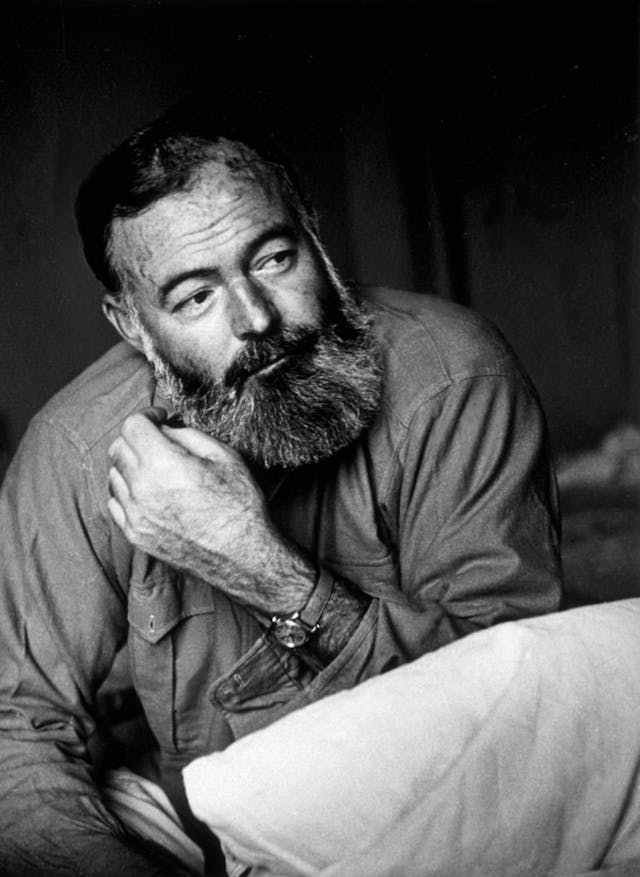

图片来源:GettyImages

像英雄一样「硬」,但他们不是英雄

海明威笔下的「硬汉」,不是为了换取什么样的利益或名声,才经历那些痛苦折磨,去克服那些看来如此严酷的挑战的,不,痛苦、折磨、挑战,本身就是目的。

因而,「硬汉」像英雄一样「硬」,像英雄一样无畏无惧,但他们不是英雄,他们会在读者、观众心中引起的感觉,也就不是崇拜。英雄为了更高的目标——上帝、信仰、自由或美人—勇敢冒险,去忍受别人无法忍受的冲击,但「硬汉」却单纯只是为了自己去走这样的历程。

海明威笔下的「硬汉」,他们的强硬强悍因而带着一种奇特的无可奈何。与其说有什么样的正面理由让他们去牺牲奉献,还不如说是出于一份不得已——无法安安静静过平凡生活,才是他们生命最根本的底蕴。

从这个角度看,海明威一方面是美国传统的代言人,另一方面吊诡地,又是美国传统最激进的破坏者。

在表面的高度动感动能之下,铺设灰晦惫懒的精神底层

海明威的角色,像是西部拓荒情境中跑出来的。他们离开安稳的东部环境,离开已有的农业区域,前往未知的荒漠,越过充满威胁的高山,毁灭印第安部落或被印第安部落毁灭,将美国领土一直开展到太平洋岸。

但是,在这样表面的高度动感动能之下,海明威却铺设了灰晦惫懒的精神底层。这些人,并不是美国传统的驱策、创造者,相反地,他们是这套传统下的牺牲者。

不安、骚动、追求冒险的美国精神,支使着海明威和他笔下的「硬汉」,他们不是主动选择,而是被那内在无名的冲动,驱动驱使着。他们和通俗冒险小说、西部电影角色最不同的地方,是他们明白自己内在的无奈,他们的生活有很多刺激,然而他们并不享受这样的刺激,这里面没有对自己对别人的沾沾自喜,反而有更多的忍耐。

他们不只忍耐冒险过程给他们的折磨,他们也忍耐自己对这些无谓冒险行为的无奈认知。

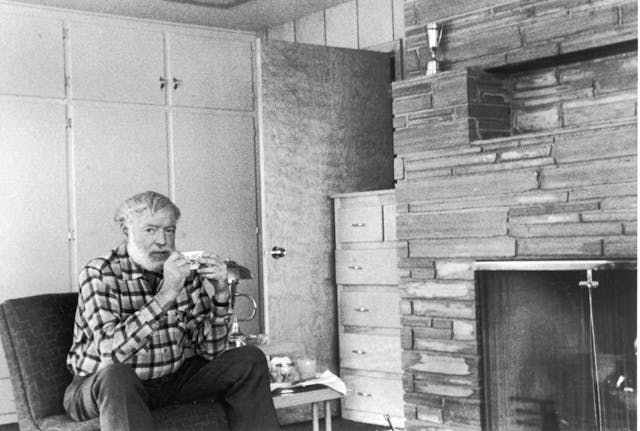

图片来源:GettyImages

「省话」的不只男性主角

海明威的「硬汉」没有办法沉醉在自己的英勇英雄行为中,表现在外的,就是他们「省话」的特质。

不只海明威的男性主角「省话」,海明威做为一个作者、一个叙述者,都是「省话」的。只用最简单的语言,讲最简省的话,这是海明威最令人印象深刻的风格。

我们可以从小说美学上,讨论海明威的「冰山理论」——小说应该像冰山,只有十分之一露出水面,让读者自己去想像寻索藏在寒冷水面下的十分之九。在这点上,海明威继承了现代主义的价值脉络,更将现代主义「少就是多」(Less is more.)的规范铭言发挥到淋漓尽致。

现代主义会强调「少就是多」,一是源自对固定形式的不满。旧的艺术创造中有许多规矩:诗有韵脚行数的规矩;音乐有呈示、发展、再现的规矩;绘画有投影法的规矩;小说有叙述结构上的规矩……这些规矩限制了创作的空间,简化了创作的程序,让作品中充斥着重复、形式化的内容。

现代主义对这些规矩不满不耐,追求打破这些规矩,很自然导向主张消去依随、满足形式的部分,只留下真正属于艺术家独特创造的部分。现代派作曲家有种抒情的说法:「一叹息一世界」,其中内含的逻辑是:如果这整个世界只有那声叹息是特别的、不在日常之内的表现,那么光那声叹息就是世界了,不需要将那些日常的、重复的琐碎事物一起放进来,反而模糊掩盖了真正重要的。只要一声叹息就够了。

现代主义会强调「少就是多」,另一项考虑来自对于读者的想像改变了。创作者如果假想要为懒惰、被动的读者创作,那么他就势必要做许多说明、解释,那些说明解释并非专属于他、专属于他的作品,稀释、冲淡了创作的原汁原味。再好的作品,怎堪得被如此稀释还能保有力量呢?

唯一的解决方法,是改变读者,至少是改变对于读者的想像。作者没有义务、也没有办法替读者设想得那么周密,什么都要告诉他,作者只给独特选择后的重点,让读者依照这些重点去填充其他部分,在心中完成对于作品的领受。

在这两方面,海明威的小说都有一定程度的贡献,发展了现代主义的理念,尤其不特别张扬现代主义美学理念,而是用作品的魅力提供不同的阅读经验,让许多原本无意亲近现代主义的人,转变为主动、参与式的读者。

不过,除了普遍现代主义浪潮之外,海明威的「省话」,还有个人个性的缘由。

不去一一交代故事线索的叙述者

海明威的《战地春梦》是以主角亨利第一人称写成的小说,他将自己的奇特生命经验记录下来,说给读者听。以这样习惯的形式假设出发,我们却很快就在小说碰到了绊脚的石头。

例如,小说从意大利战场铺陈开来的,之所以有后来的各种情节故事,因为这个「我」,一个美国人,跑到义大利投身在第一次世界大战中。如果他没有去,就不会去开救护车,就不会遇到炮弹袭击,也就不会有那段和英国护士间的恋情了。

可是「我」没有道理一定要去意大利打仗,别的美国人没有去啊!小说中「我」却从来没有对读者解释,为什么要去参战,怎么做的决定,决定时心里在想些什么考虑什么?

又例如,「我」受伤疗养的过程中,一度被护士长从病床边的橱柜里搜出大批酒瓶,遭到一番斥责。然而在此之前,「我」都没有告诉我们,告诉读者他喝酒酗酒的讯息。尽管我们一路读着「我」住院的经过纪录,却得要等到酒瓶被搜出来了,我们才知道他喝了那么多酒。

这种地方显现的是更深沉的叙述者内在性的「省话」。即使做一个叙述者,他不说,他不想说,他不能说,换句话说,他没有、他无法称职地发挥叙述者的功能。

前面一个例子,应该是源于他自己也没有把握能够提供答案吧!干嘛让自己现身战地的危险中?那不会是理智算计后的结果,甚至也不是受了什么明确外在刺激产生的反应,那冲动就是在那里,早就在那里,拒绝被解释。

如此的沉默,于是在小说中增添了一个生命面向——表面上看是自己决定的,却不是自己真能掌握的行为,人的性格不可之处,有着更深沉或更广大或更神秘的力量在操控着。

海明威的「硬汉」,不是自己选择要当「硬汉」的,他们甚至无法选择不当「硬汉」。留有这种无法自我解释的困境空间,于是读者不可能单纯地崇拜、欣赏或讨厌、排斥海明威笔下的「硬汉」,而必然对他们产生某种暧昧的同情怜惜,进而产生某种读者都不一定愿意承认的认同。