曾被当成调解帮派斗争的方式:看似紧张却充满爱的「霹雳舞」文化

如果你曾在现场看过任何一场霹雳舞比赛,大概会对那有着高难度技巧的动作,以及一触即发的紧张气氛留下深刻印象。但作为嘻哈文化的重要元素之一,breaking社群向来主张着团结、投入、爱与和平的精神,与奥运以运动赛事团结五大洲的核心诉求颇为类似。

巴黎奥运进入倒数阶段,而史上首次正式的霹雳舞(Breakdance/Breaking)项目赛程将于本周末展开。本次参与该项赛事的选手共计33人

什么是霹雳舞?

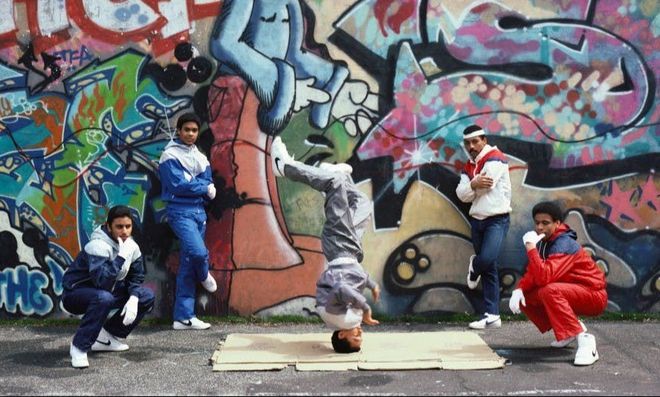

起源于1970年代纽约的霹雳舞是一种街头舞蹈风格,也是嘻哈文化的四大元素之一。其参与者多被称为「B-boy」或者「B-girl」,该名词一开始是用来指称在DJ Kool Herc的派对上于音乐歇段(break)中表演的舞者,而他们所跳的舞步也因此被他人称作「breaking」。

过去,霹雳舞的动作大致可以分为四种类别,包括以站立姿势做出的摇滚步(Toprock)、以手支撑身体展现脚步的排腿(Footwork)、以上半身作为支撑的大地板(Power moves ),以及在动作中保持不动的定格(Freezes)。

如今,随着越来越多来自不同文化背景的人加入该项运动,霹雳舞的动作类型也较以往来得更为多元,像是近年有许多舞者开始在舞步中加入翻滚(Flip)的动作,或是将体操、武术、卡波耶拉等动作融入。

霹雳舞比赛如何决定胜负?

Photo Credit: GettyImages

如同其他的嘻哈舞蹈比赛,「battle」一直是breaking中重要的交流形式,常见的比赛方式包括一对一、团体对决、Seven to Smoke……等。而本次巴黎奥运中的所有比赛皆采一对一对抗赛制,并以男女分组的循环赛方式进行。

在分组循环赛中,每位选手都会跟组内的其他三位选手进行一对一battle,并综合选手赢得的回合数、评审票数与种子排名顺序,来决定八强赛的出线名单。进入八强后,比赛则改采淘汰赛方式进行,让选手们展开三回合的两两对抗,并由赢得多数回合者晋级。

不同于体操或是水上芭蕾由参赛者自选曲目应战,霹雳舞比赛的音乐将由DJ随机播放,并由评审就参赛者于现场呈现出的「音乐性」(musicality)、「原创性」(originality) 、「舞蹈词汇量」(vocabulary,意指动作的多样性)、「技巧性」(technique)和「执行力」(execution)五个指标来评分。

调解帮派间斗争的方式

Photo Credit: GettyImages

如果你曾在现场看过任何一场霹雳舞比赛,大概会对那有着高难度技巧的动作,以及一触即发的紧张气氛留下深刻印象。

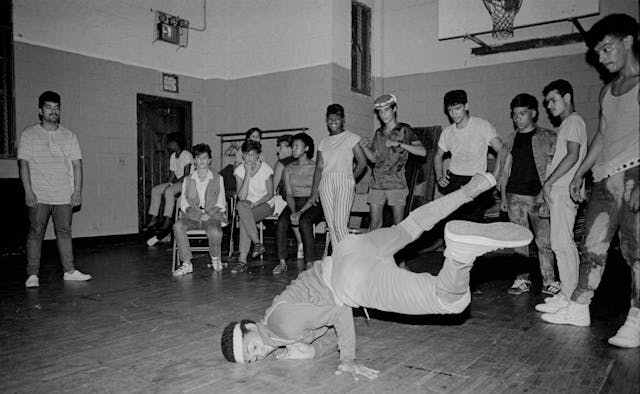

但作为嘻哈文化的重要元素之一,breaking社群向来主张着团结、投入、爱与和平的精神,与奥运以运动赛事团结五大洲的核心诉求颇为类似。事实上,在1970年代的纽约,这种舞蹈竞赛还被当成一种调解帮派间斗争的方式。

由于高失业率与贫困的经济状况,1960年代的纽约布朗克斯区,经常发生因争夺地盘而起的帮派械斗情形,直到一名叫做Black Benjie的Ghetto Brothers成员因出面劝架而被杀害,致使各帮派领导人决定签下名为「Hoe Avenue peace treaty」的和平协议,以纪念这位主张和平的兄弟,并终止长久以来的恶斗乱象。

在此之后,人们开始以跳舞、涂鸦等方式取代过往的刀械恶斗,并形成了新的街头文化。

如今,霹雳舞比赛虽仍有着高度紧张的气氛、为团体荣誉而战的精神、甚至能看到一定程度的挑衅动作(具有高度的攻击性与针对性),但在比赛过程中仍以「禁止触碰到对手身体」为原则。而在赛后,我们也能看见选手们相互击掌、碰拳甚至拥抱的画面,可说是相当具有运动家精神的一项活动。