赫鲁晓夫的“窃听风暴”

不少20世纪80年代以前出生的人,小时候可能都偷听过“敌台”。所谓“敌台”,就是盘踞台湾岛的国民党政府,针对大陆的广播。类似的“敌台”,还有《美国之音》。

白天“敌台”收听效果不好,尤其偏僻农村。只能收到一两个台,但是里面乱哄哄赶集似的,好像有玻璃在炸裂,雷鸣电闪风骤雨暴,人声极其微弱,气喘吁吁,仿佛刚爬完一座大山,大病初愈似的。

到了晚上,电台多了起来,人声清晰起来,但总是吵嘴打架,你一句我一言,热闹得像下课的教室,夹杂着滴滴嗒嗒的声音,还是听不太清。十点尤其十二点过后,声音清晰起来,嗲声嗲气阴阳怪气,多是女人的声音。

乍一听,全身鸡皮疙瘩,再一听,全身痒痒,从耳孔痒到心头,从心头痒到丹田,越听越好听,越听越舒服,越听越上瘾。白天,刘兰芳袁阔成的评书,是我的最爱;晚上,“敌台”的靡靡之音,是我的最爱。

我不敢明目张胆收听“敌台”,因为当时盛传偷听“敌台”违法犯罪叛党叛国,逮住要蹲大狱,只能偷听。偷听时,门窗紧闭黑灯瞎火,冬天索性躲进被窝,将音量调至耳语度。我不敢独自偷听,一定要叫上一两个伙伴。有时候还把收音机拿到山上去偷听,以避免被人发现检举揭发。

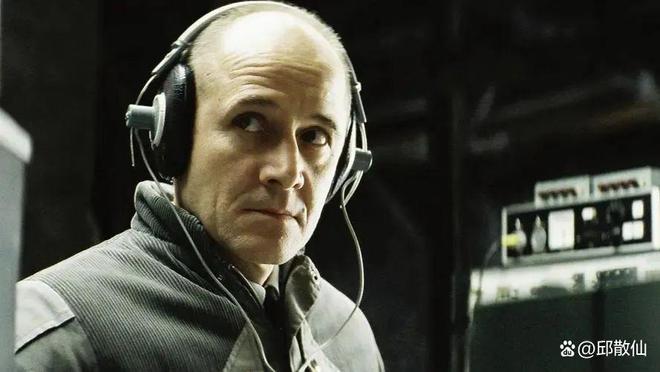

你能想到吗,当年堂堂的苏联最高领导人赫鲁晓夫,也偷听“敌台”,听得津津有味,并且和美国取得联系。

1964年,苏联发生了一场震惊世界的重大事件,赫鲁晓夫被他曾经提拔的勃列日涅夫,以“宫廷政变”方式(没有发生任何流血冲突)赶下台。

一夜之间跌落神坛,成为平头百姓的赫鲁晓夫,虽然失去权力、特供、掌声、鲜花、赞颂、簇拥,不再高高在上,却看到了农民的艰辛,听到了工人的怨言,见识了小官小吏如何把足球那么大的权力,用到足球场那么大,深深领教了他们的蛮横无理。

赫鲁晓夫开始反省自己,曾经最爱的《真理报》,在他眼里已经一文不值,竟然每天偷听起他当政时特别指示要防范干扰的两个“敌台”——美国之音和BBC。

偷听敌台的同时,赫鲁晓夫还从小儿子谢尔盖那里,得到了几本“禁书”,这些书都曾经被他宣布为反动书籍。当他看完帕斯捷尔纳克获得诺贝尔文学奖的长篇小说《日瓦戈医生》之后,颇为惭愧和感慨:“我们不该禁止它,里边并没有什么反苏言论。”

随着了解的真相越来越多,赫鲁晓夫决定忏悔过去所做的一切,开始撰写回忆录。极具讽刺意味的是,赫鲁晓夫亲笔撰写的回忆录,就像被他当年禁止出版的《日瓦戈医生》一样,也被苏联当局宣布为禁书不得出版,甚至要求他立即停止回忆录的撰写,并交出已经完成的手稿。

赫鲁晓夫不得不拿出当年干革命搞地下工作的机智,从偷听的敌台中获得海外线索,在很多当年被他收拾和批判过的“持不同政见者”的帮助下,和克格勃斗智斗勇,像帕斯捷尔纳克成功将《日瓦戈医生》偷寄到意大利出版一样,成功将手稿偷寄到美国出版。

1971年9月11日,这个苏共历史上最高级别的敌台偷听者,见马克思去了。赫鲁晓夫去世之后,苏联各大媒体集体“默契”,既没有发讣告,也没有公布葬礼时间和地点。

赫鲁晓夫没有获得其他苏联最高领导人一样的待遇,葬入克里姆林宫红场墓园,而是葬在了新圣女修道院公墓。为了防止“意外”发生,葬礼举行那天,心虚的勃列日涅夫下令暂时关闭新圣女公墓。