国军抗战究竟是打光了精锐,还是打出了精锐?

网络上一个很常见的观点:国民党之所以输掉解放战争,是因为抗战8年,打光了所有精锐,内战开始时已经没有当初的元气了。

事实真的如此吗?

让当事人说话。

我们用整个国军序列抗战中战功最显赫,军级代号敢叫“辉煌”,师级(57师)代号敢叫“虎贲”,抗战中被称为“抗日铁军”(上高会战后罗卓英说的),打出过“抗战以来最精彩之战”(上高会战后何应钦说的)、被蒋介石称为“国民革命军第一个最优良的部队”(常德会战后于南岳军事会议上),抗战后被称为五大主力之首,被日军称为“三五部队”,被我军称为“蒋介石第一等主力中第一位”的74军(整编74师)作为案例来看,抗战8年,国军究竟是打光了精锐,还是打出了精锐。

孟良崮战役之后,整编74师开始重建。

1948年1月15日,重建的74军军长邱维达接到俞济时来电,要他到南京见“总统”。去之前,已预感到74军有被使用可能的邱维达,特地召集该军团以上军官征求意见。

当时会上议论纷纷,51师师长王梦庚(74军老人,完整经历过抗战8年74军历次重大战役的资深老炮)说了一句非常经典让人印象深刻的话 :

“部队不是关在营房内训练成功的,要在战场上锻炼出来,只要指挥不犯错误,战斗能力就会越打越强,有机会我们就要打”。

按74军自1947年5月16日全军覆没,此后不久就开始重建,到1948年1月15日的时候,邱维达说,新兵教育才刚刚开始四个月。13-4=9。也就是说74军是1947年9月才刚刚凑齐2个师的编制,重新搭好军的架子,开始整训的。

这样一个受过灭顶之灾,几乎是完全新建的部队,按说,应该苟在后方,极力避战,慢慢恢复元气才是。可是你要知道,这支部队前身可是国军头号王牌74军。尽管重建后新兵占80%,可是中上级大量军官都是原74军里逐步成长,富有经验的“老人”。

两个师的师长王梦庚、王奎昌,都是孟良崮上逃出来的在74军打遍历次大仗硬仗的从连营级干部成长起来的死硬派嫡系。151团团长王克己孟良崮时是副团长,重建后被升为团长。邱维达任过51师师长,整74师副师长。

有这些老74军的骨干在,重建的74军,在战力恢复和实力增长方面,肯定不会跑偏。因为他们既有练兵经验,也有战斗经验,更有积极敢战的锐气和勇气。

因此,当邱维达开会征集意见之后,王梦庚就说,有机会就要打。王奎昌对此不反对,但是建议,先从次要任务开始,不要一开场就担纲领衔主演和主角。综合二人意见之后,邱维达有了底气,才去南京领命,率重建的74军出山。

此后,74军58师先在1948年4月固守阜阳成功,后来在豫东战役中,又作为和黄百韬25军一起从战区外围杀入垓心的救援奇兵,亮相黄泛区,并引起华野的高度重视。

再到济南战役,58师172团的7个连,经历了阜阳战斗和豫东战役后,已经很有精锐的样子,在商埠战斗到最后一刻,给华野造成很大杀伤。

淮海战役的时候,重建已经一年之久,经历过三五次大小战斗锻炼的74军,已经被邱清泉正式封为2兵团里三个“顶呱呱的军”(与5军和70军并列)之一。到了淮海战役的实际战斗里,74军的表现远好于有5军96师(邓军林)打底的70军。甚至好于邱清泉一直不舍得用的5军。

从重建的74军战力恢复和增长的脉络看。王梦庚的说法“部队不是关在营房内训练成功的,要在战场上锻炼出来,只要指挥不犯错误,战斗能力就会越打越强,有机会我们就要打”是完全经得住实践检验的。

所谓抗战八年打光国军所有精锐,这才导致内战失利的说法根本站不住脚。

仍以74军为例。

1943年11月的常德会战中,代号“虎贲”的57师8000人,几乎全军覆没。如果按照精锐打光,战力就会亏损难以恢复的话,那么一年半后的1945年3月,在湘西会战里,74军57师应该是最弱的部队。

可偏偏不巧。整个湘西会战里74军57师几乎是最露脸的部队。

57师杜鼎团(171团)李光亮营,一个营的阵地前,就躺了日军尸体近2000具。该营第六连连长周北辰因为这次极其辉煌的战绩,还得到美军授予的自由勋章。何应钦、王耀武、麦克鲁等到达周北辰连的阵地,大加赞赏。

邱维达回忆的时候说:

20日上午,何应钦、麦克鲁、王耀武、邱维达、莫德惠、邓文仪、马崇六、施屮诚,以及记者等20余人,第一程先飞到74军57师171团第2营阵地青岩着陆,该营营长李光亮(军校17期学生)、连长周北辰(军校18期学生)上前迎接,李营长陪同中外将领们到各个阵地据点观看,向他们解说战斗经过。

走到青岩阵地,李营长介绍第6连的战斗经过,他说,青岩扼江口要口,敌人增加一个联队的兵力,反复冲击达8次之多,最后周北辰连长身先士卒,手持冲锋枪,与突人之敌实行白刃肉搏战,才将敌人击败。

李营长指着一大堆敌人尸体说,这一堆尸体虽然不能讲话了,它是这次肉搏战最好的见证。参观者听到营长的说明,都停住脚步,反复观看,新闻记者摄影记者忙得不亦乐乎。巴特鲁走近死尸堆数了一遍,足足有1200具。连连说:“真了不起!”我们走到青岩脚下阵地,又发现一堆尸体,也有700多具,其中有大校衔军官一名,可能是个联队指挥者。

后来国民党还都南京,何应钦还记挂着,说“57师素质不错”,要求57师和新六军先期空运南京,接收日军投降,为还都南京担任警备和防务。

与74军在抗战中打满全场,历尽酷战,从一个全新的部队,成长为国军序列第一主力的过程几乎同时,原来也是国军序列一个巴掌数得着的精锐部队的胡宗南第一军。

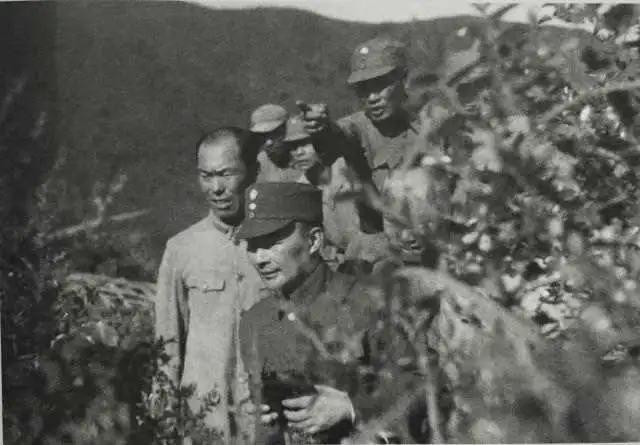

上图:胡宗南在战场

第一军长期驻守陕北,养尊处优,极少参战(南京保卫战时胡宗南已经到了战场外围,又被调走,反而是74军、71军这样的淞沪战场退下来的残军,继续参加了残酷而混乱的南京保卫战),到了抗战结束的时候,胡宗南第一军几乎成为国军第一批4个攻击军(第1军,第2军,5军,74军)里最弱的部队,也是唯一的没有换装全美械的部队。

不但“五大主力”的名单没有胡宗南第1军什么事,就是票选国军战力前十的部队,恐怕第1军都得往后稍稍。

当时五大主力之外,54军、8军、71军、2军、52军、100军,甚至73军、25军、94、64军、26军的战斗力可能都要好过长期赋闲的第一军。而以上这几只部队,无一不是在关内抗战正面战场上对历次重大会战重度参与的台柱子部队。

所以,精锐到底是打出来的,还是捂在被窝里养出来的,这是显而易见的。

国军抗战究竟是打出了精锐,还是打光了精锐?

恐怕问题也不言自明了。

如74军老人王梦庚所言:“只要指挥不犯错误,部队的战斗力就会越打越强,有机会我们就要打”。这真的不是王梦庚对自身实力估价过高的盲目自信,而是他结合了多年军旅生涯,历次大仗经验,得出的切身体会。

按74军本身在抗战中,单次会战伤亡大几千,甚至接近一万的战役(比如常德),并不鲜见,但是只要经过充分补充,在骨干精英和少数尉级军官和老兵的带领下,经过实战训练,战斗力就会迅速恢复,而且随着经验越来越多,部队历史越久,战斗力就会呈现出迭了代一般的提升和增强。

抗战胜利时的74军,一年以上的老兵占90%,尽管老兵比例如此之高,但这时候74军的战斗列兵和中下级军官也几乎是完全换洗过几次的。

比照1937年淞沪会战火线成军的74军,1945年8月抗战胜利后的74军,战斗力是不是明显的强?答案恐怕也是显而易见的。

因此可以肯定的说,抗战结束之后,当时国军几乎所有的精锐部队,都是历经战火打出来的。而且这帮部队的战斗力整体上要远远强于抗战前。

74师在孟良崮覆没后,国军阵营战后总结的时候提到一句“该师炮火,素称精利”。

这号称精利的炮火,不是抗战中逐渐长成的,难道是淞沪会战火线成军时自带的吗?