禁止爱国教育的日本,培养出截然不同的年轻人

在日本的街头,曾有NHK电视台采访年轻人,问他们一个看似简单却深刻的问题:“你愿意为国而死吗?”

让人吃惊的是,几乎所有被采访的年轻人都表达了相似的态度,甚至有人直言不讳地说:“要我为日本而死还不如让日本灭亡好了。”

这样的言论无疑是令人震撼的。二战前日本的年轻人,曾经疯狂到愿意为天皇和国家献出生命。而今天的日本青年,显然走上了一条截然不同的道路。

这种转变,其实早在上世纪七十年代便已初露端倪。1970年,作家三岛由纪夫以“献宝刀给司令鉴赏”为借口进入将领办公室,将其绑架为人质。

(没人理的三岛)

随后三岛向800多名自卫官发表演说,呼吁恢复军队保卫天皇。然而,他慷慨激昂的演讲并没有引发预想中的共鸣,反而在场的八百名自卫队员嘲笑三岛,甚至骂他是疯子。彻底击碎了他最后的信仰。最终,三岛自杀。

这种冷漠,是日本战后社会深刻反思的结果。曾经的日本,因极端的民族主义和军国主义而走向战争的深渊,给中国和世界带来了无数伤痛。

战后的日本社会,清楚地认识到强制性的爱国主义教育可能带来的危险。为了避免过去的悲剧重演,他们选择了一条极端克制的道路:不再通过高调的方式宣扬国家的优越性,不再通过教育向孩子灌输国族主义情感。

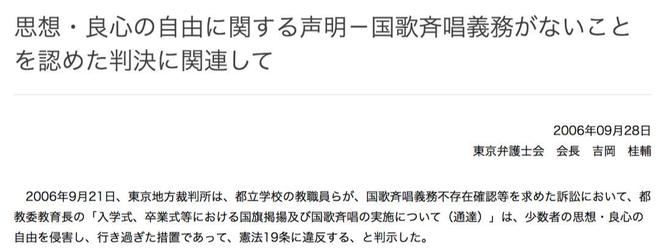

日本的宪法和法律明确规定,任何学校不可以通过教育灌输政治意识形态,甚至“为了国家”这样的字眼都被禁止出现在教科书中。

学生们不需要在国歌响起时齐声高唱,也不会被强迫表达对国家的忠诚。在这样的教育环境下成长起来的日本青年,与他们的前辈有着截然不同的世界观和价值观。

曾经在天皇统治时期,日本的青年被灌输着“为天皇而死”的光荣与使命感,天皇被视为“神圣”的象征,爱国便是爱天皇。然而,战后的日本,天皇被迫承认自己是凡人,结束了天皇神权的时代。日本人终于获得了自由表达和理性思考的空间。

于是,今天的日本青年在面对“为国而死”这样的提问时,理性地选择了远离牺牲的浪漫化。他们知道,生命远比任何口号和荣誉更为珍贵。

日本今天的教育方式,是通过一种低调、内敛、以实际行动为核心的教育体系,让学生爱自己、爱家人、爱他人,并通过这些情感延伸到对生活环境的热爱。学校组织社会实践课,孩子们参观垃圾处理中心,了解废弃物的处理过程;他们走进农田,感受粒粒皆辛苦;他们进入自然保护区,学习保护那些历经百年风雨的古树和生物。

这些实践课程的背后,传递的是一种更为实际的社会责任感。孩子们学会了如何保护他们所生活的环境,将城市、村庄建设得更为整洁与美好。这种对家园的爱,从日常生活中的点滴中生长,而不是通过高喊口号来实现的。

相比于军国时代的“爱国主义”,今天的日本人对国家的感情更加理性,在社交平台上几乎很难看见极端言论。政府所有的行政行为必须在法律的框架下进行,哪怕是一场餐会上的奢侈消费,都可能被媒体大加批评,不合理的政策民众也会游行反对。皇室的一举一动都得小心,不然很容易招来谩骂。

这次去世男孩的父亲,这两天网传出他写的一封信,虽然没办法证实,但写的内容确实让人动容。

这位父亲在巨大的悲痛中,依然保持着理性与宽容。他深知,只有相互理解,才能避免更多悲剧的发生。

日本的青年,今天不再愿意为国牺牲,这并不是因为他们不再关心国家,而是因为他们从生活的点滴中学会了珍惜。不再盲目追随虚空理念,而是选择在现实中去追求真正有意义的生活。这样的爱国选择,不是通过言语来实现的,而是来自于内心深处,源于对生活的热爱,对生命的尊重,对世界的敬畏。