第一流人物的意识,总能在世俗的山顶相遇!

作者:李不太白

来源公众号:李不太白

一、

1957年,教员率团到北方的“老大哥”家出访。在与赫鲁晓夫私下交谈时,提及接班人问题,他点评了两个人。

教员说:“我们有好几位同志完全可以,都不比我差,完全有条件。”

然后他扳着指头说,第一个是刘,“这个人无论能力、经验,还是声望,都完全具备条件。他的长处是原则性很强,弱点是灵活性不够。”

“第二个是改革开放总设计师,这个人既有原则性,又有灵活性,是我们党内难得的一个领导人才。”

事实证明,教员慧眼如炬。他寥寥几句,就对刘、邓两人的个性洞如观火。

赫鲁晓夫跟小平是打过交道的,过程中已经深深领教过了小平的特质,他后来回忆说:“唯一一个毛似乎赞许的同志是改革开放总设计师,毛曾经指着邓对我说, 看见那边那个小个子了吗?他非常聪明,有远大的前程。”

教员对小平的这两句评价,客观上已然蕴含着了两层意思:

一是他看出了小平身上有两个特质,是一个难得的领导人才;

二是他不经意间概括出了优秀领导人才最主要的两个条件,是“原则性”和“灵活性”兼具。

是不是这样呢?

下面就以唐初的卓越领导者李世民为对象,来验证试试看。

二、

公元627年,大唐贞观元年春,距离“玄武门之变”结束、李世民开始执掌朝政已有近一年。

这一年春天,对于大唐纪事无关紧要的一次小小对话,被史官记录了下来。

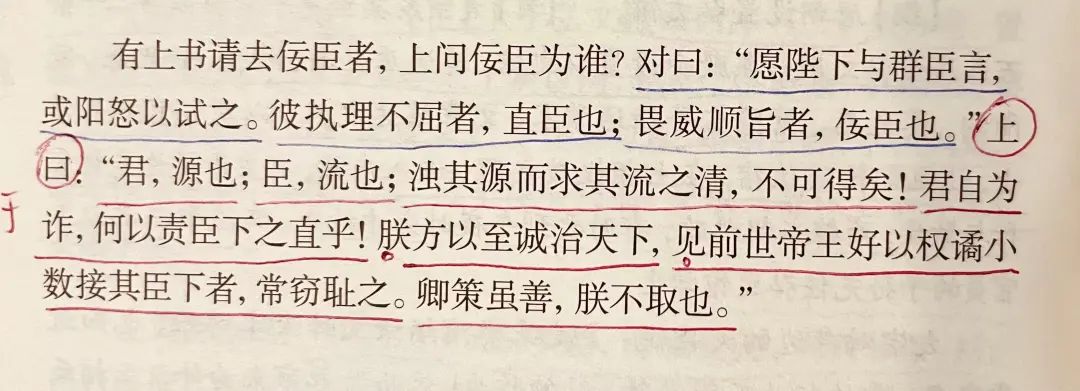

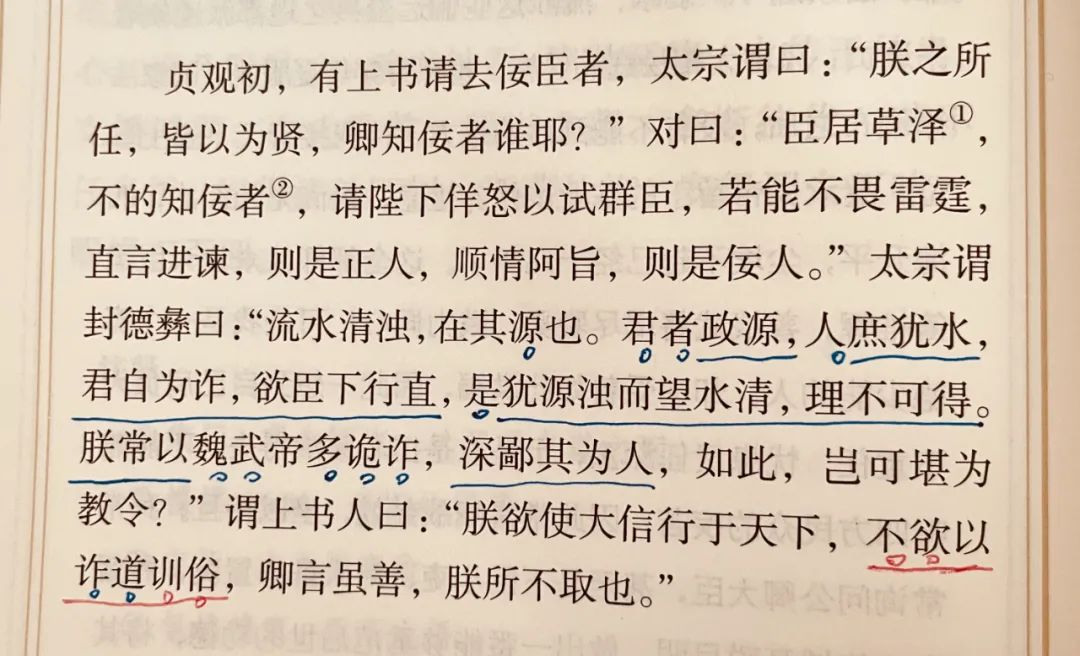

这个图记说的是有人就上书李世民,请他去除大唐的奸佞之臣。

李世民就问,佞臣是谁呢?

上书的人说,我不知道具体是谁,但有个办法可以将他们拎出来。然后他就给李世民出了个主意,说陛下您设一个局,您在与群臣们讨论事时,佯装发怒试探他们……那些据理力争的人,就是正直的大臣;那些畏惧君威、违心顺从旨意的人,就是佞臣。

这是一个巧妙拨弄帝王心弦的套路,很多帝王权臣都爱好此道。比如那个有名的“指鹿为马”例子,就是秦朝权臣赵高为了掌控朝政、找出他的反对者与顺从者。

李世民是怎么看待这类“帝王心术”的呢?

李世民就顺势辩析,他说:“君主是源头,大臣是水流,弄污浊了源头却反而要求水流清澈,那怎么办得到呢?君主自己奸诈,如何要求臣下正直?”

在李世民这番话里,曹操同学不幸成了一个映衬主角光芒的反方辩手。李世民就举例说,像魏武帝那样的诡诈多端,我深深鄙视他的为人;每当看到那些前世帝王里有喜欢以权变谲诈之术与臣下打交道时,我就常常私下里为他们感到羞耻。

然后李世民拿出了自己的主张:“我以至诚之心治天下,想让世间行大信,而不愿以那种诡诈之道去教化百姓风俗。”

从这段历史记载可以看出,李世民在处理与下属精英管理层之间关系时,他有明确遵循的基本原则:至诚。

得出这个结论,并非只有这一例孤证。

历史记载的大唐帝国另一件小事,可以再次佐证。

三、

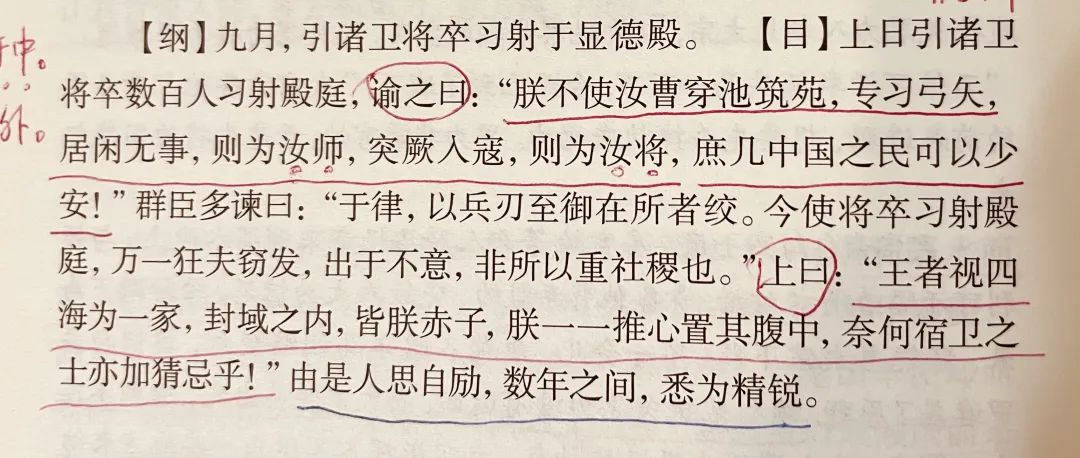

就在此前一年,大唐武德九秋,已然全面执掌朝政的李世民,却仍然给自己额外加派了个事。

他每天都要在宫殿庭院里,带领着数百个身边侍卫练箭。身为大唐帝国的君王,却干了一个近乎武术教头的活。

李世民对侍卫们训话说,我不叫你们去修池筑苑,却带你们专心练箭,闲居无事时呢,我就当你们的老师;一旦突厥入侵,我就做你们的将军。这样,大概百姓们就能过上安稳日子了吧?

这件事一传出,把大唐群臣们给吓坏了。

他们纷纷劝谏李世民说,律例本已规定,凡带兵器到皇帝住处者都得处死,现在陛下您却带他们在宫殿庭院练箭,万一有狂徒肆意妄为、出了点意外的话,岂不是对江山社稷不负责吗?

群臣们说得其实很对。即使到了现代社会,不也有大漂亮国的狙击手命中川普耳朵的事发生吗?还有霓虹国那个殒命于枪手的安倍晋三。

可是你看人家大唐国君,却一副浑不在乎的样子。

李世民就说啊,我视四海为一家,大唐疆域之内都是我赤子,我对所有人都推心置腹,为何还要猜忌保卫自己的侍卫们呢?

这话说得侍卫们深受感动,人人从此自强自励,数年之间就练成了精锐之师。

而李世民轻描淡写说了一段话,再次印证了一件事:

在处理与大唐精英层关系时,李世民明确说他有原则,遵循的是“一一推心置其腹中”。

四、

李世民不但内在有遵循的基本原则,外在也有灵活的方式方法。

这些方式方法“灵活”到什么程度呢?它们如此不拘一格,以至于有时看起来像是彼此对立的、矛盾的。

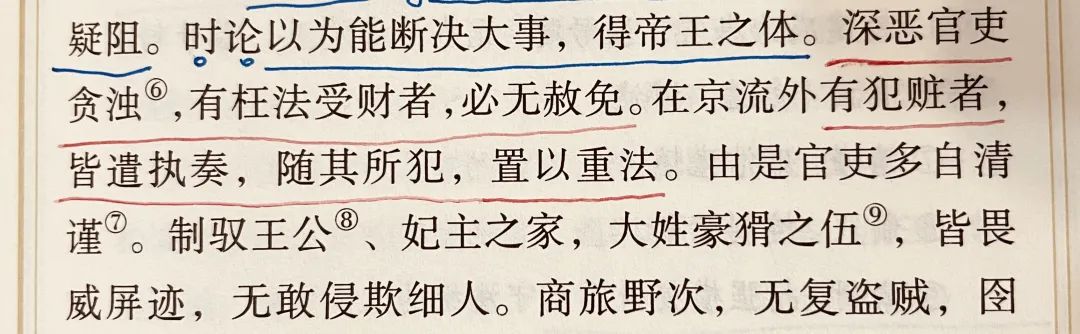

这段图记就说,对于官吏的贪污与污浊行为,李世民深恶之。

京畿之地,若有官员徇私枉法的受贿行为,必定严惩不贷;京师之外,则会派遣专人调查,依照他们的犯罪情节加以严厉惩处。

并且李世民严格管控皇亲国戚、王公大族,使得他们畏惧大唐律法而不敢作奸犯科,因此贞观年间,欺凌侵占百姓利益的事情销声匿迹。

可是有好几次,在这种事情上向来严厉的李世民,却怀柔了起来。

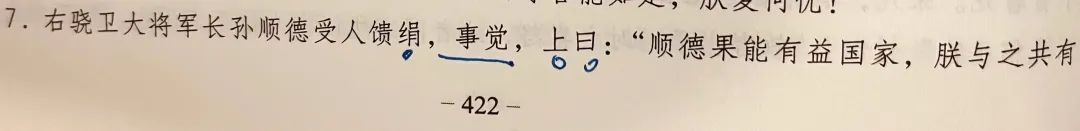

这个图记就说右骁卫大将军、开国名将长孙顺德,监查时发现奴仆偷盗宫中财物,但长他并没有拘捕这些人,反而私下接受了他们送的绢帛(唐朝实行“钱帛兼行制”,绢帛是货币形式之一),把事压了下来,人给放了。

不想这事暴露了,大唐群臣们及奴仆们都知晓了。

李世民怎么处理这事呢?李世民很痛心,但他又怜惜长孙顺德有功,就没治他罪,竟还特地赏赐他了数十匹绢。

大理寺少卿胡演对此很不理解,本来长孙顺德已罪不可赦了,您怎么还赐给他绢呢?

李世民解释说,长孙顺德若有人性的话,得绢之辱,胜过受刑;若他不知羞愧,那就跟一个禽兽也差不多了,杀了他又有何益呢?

史书上没有记载长孙顺德收了多少绢,估计也不太多,所以李世民采用了怀柔的处理方式。

这样的怀柔方式方法,李世民还不止一次采用过。

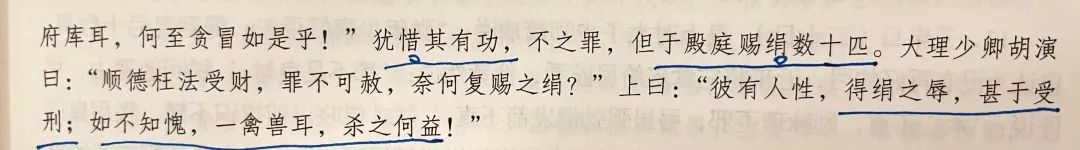

贞观六年,统领宫廷警卫的右卫将军陈万福,在赶往京师的途中顺手牵羊,从驿站违法拿走了大概一百斤麦麸(也不知他拿干嘛,这也不值多少钱啊)。但这事肯定被人告发了。

李世民也没处罚他,反而将这一百斤麦麸赐给了这个陈将军,让他自己亲自背着出宫——你就自个儿羞愧去吧。

你大概很难想象吧?战争年代里那个智谋百出、杀伐果决的天策上将李世民,到了下马治国之际,竟会用这等怀柔的方式方法处理精英群体的犯法。

这种方式有没有用呢?还是有些用的。

长孙顺德后来因为牵涉与谋反的李孝常有所交往,被免职。一年后,李世民看到二十四功臣画像中的长孙顺德,心有所念,就派人过去看看他,结果发现他烂醉如泥,非常颓废。

李世民于心不忍,就启用了他,任命他为泽州刺史。

长孙顺德从此收敛自己,躬身认真做事,不放过一个鱼肉百姓的地方官吏,连前边两任刺史侵占的数十顷良田都被他追回、分给贫穷百姓。人们都称颂他是开明又严肃的好官。

五、

作为一个对比案例,来看看大明朱元璋是如何处理大明官吏败坏问题的。

朱元璋年轻时,看透了元朝官吏如何搜刮民脂民膏、导致民乱四起的,所以老朱骨子里对官吏群体深怀恶感。等到他建立了大明王朝后,就给大明官员们制定了很低的薪资标准,而惩处贪腐者却一律施以杀杀杀,甚至剥皮充草挂城门示众。

无疑,朱元璋采取了最激烈的方式方法,结果仍然无法遏制大明官吏们日甚一日地败坏下去。

一味采用激烈的刚猛之法,不懂得如何刚柔并济,不懂得如何从人心柔软处着力,就不易从根子上“收拾人心”。

要说大唐贞观年间,也是天下初定,民生刚刚恢复,官员待遇也好不到哪里去,可是历史记载的唐初精英群体弊案虽然也有,却很少,唐初的官僚群体精神面貌整体上是昂扬的、积极的、廉洁有为的。

这与李世民在遵循内心“原则”前提下,采用的方式方法有没有关系呢?

可能多少是有些关系的吧。

李世民的怀柔方式,还体现在他能够做到从群臣们的角度出发,情真意切地对他们的一番番劝喻。

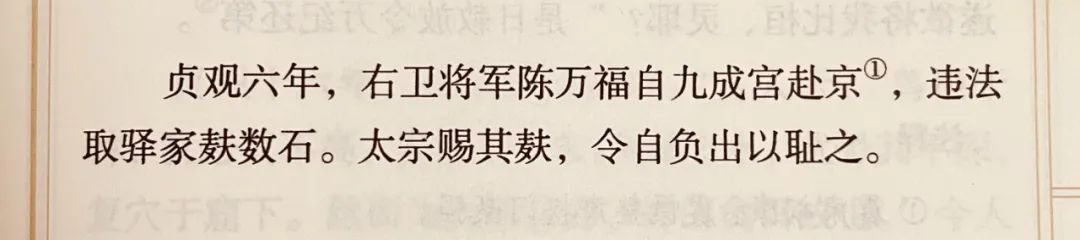

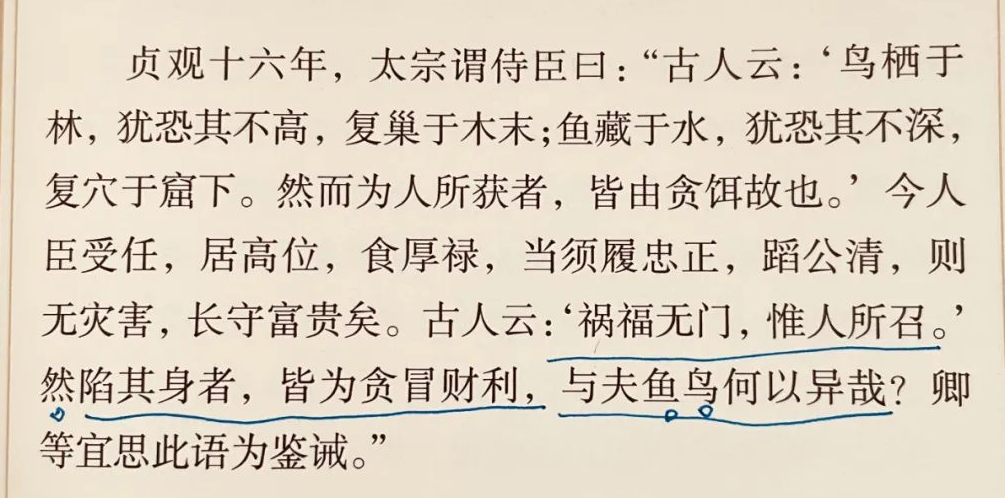

这个图记是说,李世民曾经用一个诱饵捕鸟、钓鱼的比喻,来规劝大唐群臣们,说道古人云“祸福无门,惟人所召”,为贪财而身陷灾祸,与贪食诱饵而遭殃的鱼鸟又有什么不同呢?同志们你们应当想想这事啊。

像这样的劝喻,《贞观政要》里的李世民说过不知凡几。

这个图记,他又以一片至诚之心对群臣们说,我想与你们一起兢兢业业经营大唐,一起敬业奉法,敬畏天之高、地之厚,如此百姓才能安宁,大家自身也才能常得欢乐、长保富贵啊。

六、

一个领导者的内心,若有了一直秉持的“原则”,那他在精神上就会活得很轻松,他就没必要再花多少心思去装饰外在表情了。

甚至连既有的天赋神威,他可能都觉得有些多余。

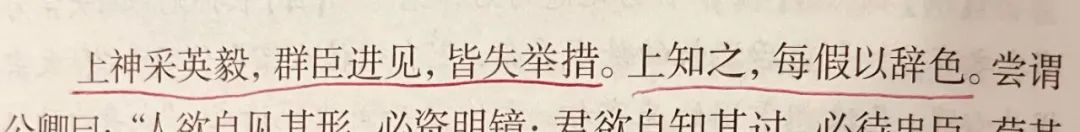

比如,大唐的史官就记载过这么一个趣事。

李世民这个人呢,本是领军打仗的天策上将出身嘛,加上他又身姿挺拔,神采奕奕,到哪总有一股英武坚毅的气象,以至于大唐群臣们在进见他时,往往会因之诚惶诚恐、手足无措。

这个事情被李世民知道后,他就注意了起来。从那以后,他每次会见大臣时,都会尽可能和颜悦色、温言温语。

这就是李世民在方式方法上“灵活性”的体现。

但这种事情若是放在别的古代帝王身上,他们可能就不会这么做了。

赋予自己一种近乎“神”的色彩,营造“天意”难知的气氛,让下属心生敬畏,这不正是很多封建帝王求之不得的吗?帝王心术说到底,追求的不就是寡人如何操控权柄、坐稳龙廷吗?

李世民为什么能够反其道而行之呢?

那是因为人家内心已经有了坚定的东西打底,他已经不需要以外在形式唬人耳目了。

七、

大巧不工。

那些最顶级的领导者,总是不屑于那些细宵的心术之技。

他们已悟到了上乘之道,明白与精英群体关系最节约成本、最有效率的王道,是最简单的“至诚”。

可惜人类的社交行为,总是会牵涉到许许多多细屑的具体利益,“至诚”之心说起来容易,真能做到的却没多少。

也许只有最高明的上等智慧者、最质朴的浑然无知者,才能真正做到“唯天下之至诚能胜天下之至伪,唯天下之至拙能胜天下之至巧”吧!

不过,前者是知之而为之,后者是为之而不知。

于是最终归结来说,能从内心深处相信、秉持、践行“至诚”这种朴素之理的,大约就只有人类群体中那些拥有最上等智慧的人了。

改革开放总设计师就是拥有这种上等智慧者,小平的一生就是秉持与践行“至诚”之心的一生。

他襟怀坦荡,对自己不违心,对同志不虚饰。

在《我的父亲改革开放总设计师》一书中,邓榕这样叙述道:“在这样殷切的期望下,改革开放总设计师没有接受这个提议。改革开放总设计师明确地说,由我写这个决议不适宜,我是桃花源中人,不知有汉,何论魏晋。……最根本的,他不愿意违心地写一个肯定WG的决议。”

据纪登奎回忆说,1975年秋冬,老人家意思是你要写个决议,还定了个三七开的口径。小平婉拒了,说我是桃花源中人,不了解。

到了1976年1月,小平不再主持当时的工作。

心怀“至诚”者,他们的选择其实是简单的,那就是“推己心,置其腹”:将自己真实的心思,不加掩饰地展示在同道者面前,既诚挚对待伙伴,也不愿违心行事。

这是李世民与改革开放总设计师的第一个共同点。

八、

而通过上文叙述,他们的第二三个共同之处显然也已十分清楚:

第二个共同点,是他们一生都恪守着内心的某种“原则性”。

第三个共同点,是他们在治理与具体实践时,又都能够运用“灵活的方式方法”。

这三点,可能就是对一个领导者的最高赞美了。

灵活性,是第二层面的,是枝,是用。

原则性,是第一层面的,是根,是本。

至诚心,则是那些顶级中国人物一切人间大事业流向的终极源头。

因此,

若一个领导者有了“至诚心”,有了第一层面的“原则性”,那么他第二层面的“灵活方式方法”便有了稳定之锚。

就是说,他的为人处事的方式方法可以多种多样,可以灵活多变,但总是不脱离他内心的那个源,那个根。

这样,他就会万变不离其宗,万行不变其源,是稳定的,可靠的。

如果一个人内心并没有第一层面的东西,那他第二层面的方式方法就大概率是不稳定的、零散的、投机的。

虽说没有第一层面的“根”,第二层面的“枝”也可能活,但那必定是寄生枝,是眼前哪儿势头盛、利益多、光照足,它就寄生在哪里,它们没有原则。

说好听点,这叫不受束缚,机动性强;说不好听点,就是随时会因为一些眼前利益翻脸不认人,不可靠。

观察李世民与改革开放总设计师,显然他们在内心底层逻辑上是一致的,显然他们又都是“原则性”与“灵活性”兼具的。

由此,我们就不得不感叹,人类历史上那些真正的顶级人物,尽管他们所处的时代、出身、人生历程各不相同,可他们的出类拔萃的“意识”却总能在世俗的山顶上巧妙相遇。