赵时风月:一人兴一国,悲咒两千年!

作者: 虚声

来源:虚声(公众号ID:lxlong20)

已获授权转载

鉴于文章有点长,做一个简单提要:

1、赵武灵王本人很强很天真,推动立体史观中的东方骑兵改革。

2、相似历史坐标参考:北魏孝文帝变法,彼得大帝改革,李鸿章建北洋水师。

3、很强很天真的赵武灵王给中国历史留下一个两千年的悲咒。

按照立体史观——

核心物力每一次运转,都会带动包括体制和意识形态的改变。春秋战国是奴隶文明衰落和农耕文明兴起的一个过程,所谓礼崩乐坏。为什么说韩赵魏三家分晋进入战国之后,春秋大义不再?答曰,所有的事儿都变得没有底线,或者说所有的底线都变成对利益的撕扯。

韩赵魏分晋之初,三家还以好哥们相称。很快这种虚伪的友好就演不下去了。魏国强大之后,去进攻赵国,庞涓带领武卒攻陷赵国首都。对赵人来说,那是奇耻大辱。

所谓礼崩乐坏,其实就是旧有的意识形态崩溃。当然这个过程,整个夏商周运行了几千年的类似于邦联的分封制解体,中央帝国崛起。这段在始皇篇解释过。

每次体制更迭,必然带动政治、军事、经济全方位洗牌。

整个战国时代的军事洗牌这个事,说起来很复杂,思索起来就简单。其实主要就两条线:魏武卒与秦锐士这条步兵线,另一条就是赵国开创的骑兵线。前面说过,军事家有两种,要么构建战争理论体系,如孙武,吴起算半个;要么在实践中拉出一只崭新的军队,如赵武灵王。实际上整个春秋战国数百年,能通过军事实践而成为军事家的,有且只有赵武灵王一人,创建魏武卒的吴起算半个。

赵武灵王的内涵有三种:首先他是赵国的武灵王。

01武灵王之于赵

赵地,就是当今的河北,也是中国历史通道之一。

中华帝国时代,华夏文明大致分两脉,沿着阴山——燕山一线为分界点,其南为农耕文明世界,其北方为游牧文明世界。

阴山南方是内蒙古高原,为河套地区,既可以养马,也可以种地。对于农耕帝国来说,占领河套,意味着可以创建高质量骑兵。在其南方,就是号称八百里秦川的关中平原。不论是秦汉,还是隋唐,都是以关中平原为根基。秦人修长城,很大一部分因素就是把匈奴挡在河套地区之外。

阴山以南就是北京湾。隋唐之后,坐落在关中平原的西安没落,坐落在北京湾的北京崛起。西安和北京是中国的两个核心基准点,分别有两条通道连接游牧地区。

西安向北,有一条历史大通道,可以连接游牧民族,就是夹在吕梁山和太行山中的山西。两晋南北朝,少数民族沿着这条通道南下。尤其是鲜卑人,南下过程中,推动佛教中国化。其后晋商从那里崛起。赵国的土地,就在山西大通道的西边。

秦晋博弈——

秦魏争霸——

秦赵争锋——

其实就是沿着那条大通道反复较量。秦在西,赵在东。如果以北京为核心,那么赵国,也就是今天河北北部,本身也是一个向北的通道,燕山以北就是游牧民族世界。沿着永定河或辽河,都可以直达游牧民族世界。只不过在春秋战国时代,燕山南北的游牧民族还不强大。

赵,本身得国不正,先天不足,战国初期并无存在感,在列强的夹缝中求生存。什么意思呢?直到战国中期,列强称王,而赵王称候。看看这张赵国君王图表:

直到赵武灵王之前,赵国领导都称侯。是赵王比较谦虚么?当然不是!而是实力不足。赵武灵王横空出世之后,赵国领导方才称王。而称王后的赵国成为秦国东进的主要障碍。

这一切的根源就在于一个人,雄才大略却又天真自负的赵武灵王。

极端丛林法则的战国时代,是坏的时代,也是最好的时代。

所谓坏,就在于如果你是大多数,可能朝不保夕。

所谓好,就在于如果你是精英,很容易得到一人兴一国之机遇,青史留名。像吴起、商鞅、乐毅等等,都是类似的人物。赵武灵王,也是。不仅可以建功立业,一不小心还可以过一把发明家的瘾。比如蒙恬发明毛笔,比如赵武灵王发明足球(蹴鞠)。

春秋战国数百年,君王无数,论特殊,这位赵武灵王当属第一,而且遥遥领先第二名。

赵武灵王,原名叫赵雍(前340年-前295年),活了45岁。虽然这个寿命不算长,但他15岁就继承王位,历史给了他30年时间证明自我,掌权时间并不算短。

赵雍他爷赵种在位时,赵国被秦国欺负、被魏国欺负、被齐国欺负。尤其是那魏国庞涓,带着魏武卒攻破邯郸,给赵国带来莫大的耻辱,欺人太甚,赵种郁郁而终。

赵雍他爸赵语(赵肃侯)在位25年,倒是很能折腾,今年和秦干一架,明年和齐打一仗,对魏国那是不共戴天,自然要不停地干。

但是也没能折腾出所以然来,到死也不敢称王。没办法,赵国先天薄弱,而且领土分成两块。赵语打了一辈子仗,自然得罪敌人不少。而且他貌似只顾得折腾,忘了培养继承人这档子事。所以他死的时候,两个年少的儿子争夺皇位。

经过一番博弈。15虽的赵雍继位。于是赵语的敌人们,秦王、魏王、楚王、齐王、燕王分别带着大军前来。他们名义上是吊丧,实际上是浑水摸鱼来了。如果赵雍处理不好,赵国就完蛋了。然而15岁的赵雍冷静地分析情况、机智地联合韩国和宋国、勇敢地排兵布阵,终于化解了一场迫在眉睫的危机。

对于一个15岁的少年君王,能从容应对这种局面,的确是非常不简单。这场危机相当于他的成人礼,让他在赵国内站稳脚跟。当然这也是耻辱,迫切需要雪耻。当然赵雍想要雪耻之前,需要解决两大难题。

02赵雍需要解决两大难题

外部,列强虎视眈眈,亡我之心不死。但是赵雍暂时没法去复仇,他爸用二十多年的时间证明,赵国真的干不过列强。而且少年热血的赵雍也试过他爸的方式:

九年,与韩、魏共击秦,秦败我,斩首八万级。齐败我观泽。

十年,秦取我中都及西阳。

十三年,秦拔我蔺,虏将军赵庄。

——差不多就是屡战屡败的样子。赵人虽然勇敢,但战场上对阵经过改革的秦锐士、魏武卒、齐技击没什么胜算。必须改变。尽管如此,赵雍还是一个合格的统帅,起码可以面对秦帝国的虎狼之师。而真正的问题还不是外部,而在内部。

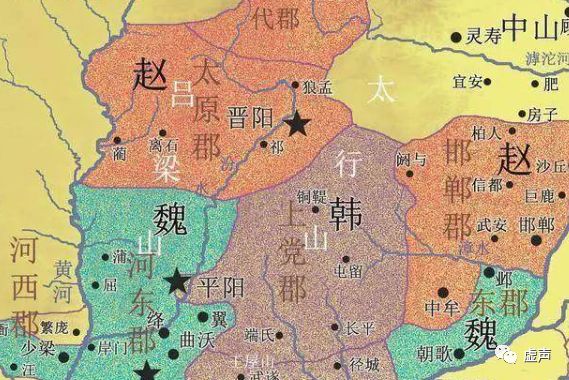

赵国内部,问题很大。韩赵魏分晋时,赵国主要继承了两块南北领土:中间夹着韩国和中山国。中山国,如同赵国的“肉中刺”。中山国虽然不大,背后却有燕国和齐国支持。看看这张当初的地图:

更为糟心的是,北部要和游牧民族打交道,南方是农耕文明,很明显就是中国最早版本的“一国两制”。当然赵国这种“一国两制”,并不是什么好事,农耕文化和游牧文化天然死对头,根本就是分裂的。换句话说,即便没有列强在外,赵国也可能自己分裂。之前的张国统治阶层采用的方式就是胡萝卜+大棒。

胡萝卜,给资源、和亲,“昭君出塞,狄女南归”。

大棒,就是国家机器那一套。

这个套路能苟且偷安,稀里糊涂地混日子,但无法让赵国强大起来。然而很明显,赵雍不想混日子,不想像他爷爷赵语那样在屈辱中郁郁而终。

摆在他面前有两条路:

第一,发动对外战争,转移内部矛盾。然而赵雍和他爸已经证明既有的赵军干不过周边列强。既然不能对外,那就只能先忍辱负重,修炼内功。参考范例:春秋时代卧薪尝胆的越王勾践。这个好办,就是忍呗。只要不丢命的事儿,忍忍就过了。

第二,化解内部矛盾,就是改革。参考范例:魏国李悝改革、楚国吴起改革、秦国商鞅改革。但这些都不适合赵国。因为魏、楚、秦都是农耕文明国家,赵国北部不适合农耕,无法以农耕套路去搞。怎么办呢?聪明的赵雍很快就想到关键部分。

所谓改革,无非是资源重新调配,目的无非是富国强兵,那么——

种地的和放牧的如何能形成统一的战斗力呢?

如何才能整合全部的赵国资源呢?

如何通过整合赵国资源把一切掌控在自己的手中呢?

赵雍的解决方式:既然牧民难以融入农民,那么何不换一个角度看,让二者彼此融合?也就是扔掉一部分农民的文化习俗,而使用牧民的文化习俗;把农耕民族的资源充实到游牧民族的战争模式之中,也就是传说中的胡服骑射。

03 胡服骑射意味着什么?

这玩意解释起来其实很简单:分狭义和广义两种解释。

胡服骑射狭义部分:

一、穿阴山南北的游牧民族服饰,学他们骑马射箭的方式。

二、把游牧民族的骑射升级,形成真正的精锐骑兵军团。

要实现这个战略目的的难题有三:

难题1,技术要求很高。一般步兵,抄家伙就能砍人。骑兵首先得会骑马,但是又没有马镫,一不小心就要栽跟头。骑在没有马镫的马上打仗,更是考验。幸好赵国北方和游牧民族深度融合,可以直接在那里招收兵员。即便如此,练骑射也是高难度的活。

难题2,成本很高。因为骑兵装备很复杂。看这张图上的这些玩意——

看这弓,是特制的骑兵弓,需要投入资源。

看这箭,这佩剑和佩刀,除了投入资源,还是高科技(炼铁)。

看这马,绝对是一大笔财富。很多时候有钱也买不着,比现在搞豪车都难,上等好马更是千金难求。即便在草原,一匹好马也很值钱。赵国是因为和游牧民族接壤融合,才能搞到足够的马匹。此后两千年,农耕王朝大多数时间都处于缺马状态。尤其是宋朝,非常富有,却因为非常缺马而非常屈辱。

此外还需要夜里御寒的皮蓬和可供长途奔袭的口粮和水。当然马也得吃东西,停下来就要吃,不分白天晚上,还要吃上等草料才能有劲奔跑。

因此培养和装备一个骑兵的费用远远高于步兵。每一个骑兵战士,首先是特种兵。

难题3,骑兵部队后勤供应非常困难。不仅是骑兵,越是精锐部队,后勤供应越是困难。因为精锐部队行军都很快,后勤很难跟上。比方说苏德战争,德军机械化部队在前面取得非常大的战果,后勤跟不上,最终也是功亏一篑。比方说隆美尔在非洲,大获成功,也是因为后勤跟不上而最终失败。冷兵器时代,骑兵最快,与之对应的是后勤服务链条很长。得有人负责养马,还得有人负责给马看病,这些都是后勤兵。后勤服务站点,是最困难的,需要有交通和物资供给保证。

如果说魏武卒和秦锐士类似培养特种兵,那么赵边骑相当于培养飞行员。

因此每一个骑兵从培养到形成战斗力,需要投入极大的资源,是极大的财政负担。尤其是对改革者而言,前面没有现成的经验,只能摸着石头过河,付出的代价成本更大。这就是为什么骑士出现很早(孔子本身就会骑马射箭,齐技击战士很多也是骑士),但骑兵军团直到赵武灵王才形成的原因之所在。

虽然投入成本很大,但是骑兵军团一旦成功,形成的收益也非常可观。要知道冷兵器时代,骑兵原本就有无可比拟的优势。尤其是这个新兵种出现时,战斗力非常震撼。顺便说一下,正是在练兵过程中,发明了蹴鞠,于是中国有了足球起源的称谓。只可惜现代国足不争气!而且看不到争气的样子!可悲!可怜!可叹!

骑兵练成之后,从赵武灵王20年开始,赵国战争画风就变成这样的:

这就是骑兵军团的威力!!

相当于以迅雷不及掩耳之势灭了中山国,拔掉赵国肉中刺!虽然中山国背后有齐国和燕国支撑,虽然中山国曾经挡住晋国和卫国的攻击,但还是被赵国灭了。

灭中山国,不仅让赵国领土连成一片,同时还收割了中山国的高科技(冶铁产业)壮大赵军,可谓一举多得。赵边骑由此而名扬天下,和魏武卒、秦锐士齐名,共同进入历史赛道、影响后世两千年。

这是东方华夏文明圈第一支真正意义上的骑兵。

练成这支起兵军团的赵雍,由此而配得上军事家的名头。在军事史上,赵雍也许比不上孙武,但地位不在吴起之下。不仅如此,赵雍也由此进入名将行列。

此时,赵国君主彻底有了称王的资格。

不再是赵侯,而是赵王!

04 千年悲咒

赵国的地图变成这样:

精兵练成,灭了中山,原本应该是赵雍大展身手的时候。看这张地图,赵国已经占领河套外围。如果再过一段时间,赵骑兵突破黄河,拿下河套地区,就会对关中形成居高临下之势。而赵雍最大的梦想,就是干掉魏国、报他爷爷那代的仇,干掉秦国、报他改革之前对秦国作战失败的仇。

为报仇,赵雍不惜孤身涉险,亲自去秦国考察地形,甚至还跟着赵使团去秦宫观察秦王和太后,绝对胆色过人。但是历史没有给他复仇的机会——

因为他在公元299年非正常死亡!

在沙丘宫殿被活活饿死的!

被他儿子的人围住宫殿饿死的!

——这就是历史上有名的沙丘兵变。

这事大致过程是这样的:

英明的赵雍原配夫人是韩国公主。因这层关系,赵雍继位之初,韩国拼命帮他化解来自列强联军的压迫。公主给赵雍生了一个和他类似的儿子赵章,立为太子。

公主死后,赵雍娶了一个年轻的美女叫吴娃,很得宠,生的儿子叫赵何。

吴娃死时,请求赵雍改立赵何为太子。赵雍同意,废赵章,改立赵何。

随后赵雍又干了一件看似异想天开、却又深思熟虑的事儿,他觉得自己常年在外征战,万一出意外挂了,太子又会面临自己当初的危局,于是提前把王位让给赵何,自己当“主父”,专心打仗。这就是赵雍天真的一面:因为“王”注定是孤独的,不可以分享,哪怕是父子。

赵雍让位之后,发现对不起大儿子赵章,又感到自己大权旁落,同时觉得胡服骑射改革并没有按照自己的思路彻底贯彻下去。于是试图给赵章讨一块封地,赵何拒绝。

赵章谋反,兵败,跑去赵雍居住的沙丘宫躲避。

赵何的人前往沙丘,杀了赵章,并且把赵雍围在宫中活活饿死。一位雄才大略之人,就这么窝囊地死去。

这是一场权力的悲剧,也是权力的诅咒。

或者换句话说,这就是赵武灵王给后世留下的悲咒。

这个悲咒说明,绝对权力面前,没有任何感情,哪怕是父子之情。所以历代皇帝和太子的关系就非常微妙。皇帝,尤其是雄才大略的皇帝,总是担心自己成为赵武灵王第二。所以秦始皇把扶苏发配边疆、所以汉武帝废太子、所以唐太宗废太子、所以康熙废太子,都是这么回事,处于一种孤独上位者深深的戒备。

后世帝国精英们,也在想办法避免类似的悲剧发生,于是就搞出一套规则:立嫡立长立贤,但似乎没太大作用。此后帝国政治,很大一部分都在围绕皇帝和继承人之间进行残酷无情的博弈。但是这个悲咒,直到工业文明周期内,政党政治成熟之后方才打破。

话说赵雍这个人,按道理说赵军是他亲手打造的,赵国在他手上走向巅峰。被围困在沙丘那么长时间,怎么就没有心腹设法去营救?

赵何不过是刚上台没几年的生瓜蛋子,还没有为赵国建立任何看得见的功勋,靠什么魅力吸引了绝大多数人的追随?

——这事明显不合常理。看看乾隆皇帝,退位之后,还是大权在握呢。而且中国历史上,太后、皇后、外亲、太监不在王位而掌大权者不计其数,按道理说赵雍退为“主父”,还在领兵打仗,也可以掌握大权。

为什么所有人都站在赵何那边?这是一个巨大的问号。这个问题涉及到两千年来一个终极问题,就是改革者为什么都没有好下场。胡服骑射,也是一场改革。

05 变革者的代价,广义上的胡服骑射

再对照一下时间,赵国灭中山是赵武灵王20年。就在此前一年,也就是赵武灵王19年,他颁布了胡服骑射条令。

据《战国策·赵策二》记载:“今吾(赵武灵王)将胡服骑射以教百姓。”

据《史记》记载:“十九年正月,大朝信宫,召肥义与议天下,五日而毕,遂下令易胡服,改兵制,习骑射。”随后他向向北巡视,在召见楼缓时说出改革必要性:“今中山在我腹心,北有燕,东有胡(东胡),西有林胡、楼烦、秦、韩之边,而无强之救,是亡社稷,奈何?夫有高世之名,必有遗俗之累(拖累)。吾欲胡服。”从这段记载中,赵雍是从上台之后的第19年,下定决心推动改革。此时他34岁,此前将近二十年时间,他在实践中领悟到推动改革的必要性。

但是后人对这段话的理解有误区,以为是赵武灵王19年才搞练兵。其实一年之内绝对不可能练出一只战力强大的骑兵军团。练骑兵军团是在赵武灵王19年之前就搞好了,颁布这些法令,是广义上的胡服骑射,也就是移风易俗。什么意思呢?

就是在全国范围内推广胡服骑射,也就是在南方的农耕文明中推广游牧民族的生活方式。不再搞“一国两制”,而是统一思想,实事求是,全国人民在这个阶段走尚武的游牧路线。因为只有这样,才可能对抗秦国。

当时的秦国,经过商鞅变法之后,已经围绕着“耕战”变成一个军政一体的战争机器,战斗力极强。赵武灵王和秦人打交道二十年,深深明白秦国的强大与恐怖。

赵国想对抗秦国,必须变成另外一部战争机器,否则就没有任何希望。那么唯一的路,就是举赵国之力,建设强大的骑兵军团,才可能和秦国争锋。

只有崭新的大规模骑兵军团,才可能对抗大秦锐士。

但是在农耕文明内,推广游牧民族文化,这个变革的力度太大,阻力太大了。

从发展的角度看问题,改革推动民族大融合。广义上的胡服骑射,可以理解为早期的民族融合,是历史的进步。但是放在当时环境中,任何改革都是重新分配蛋糕,要动很多人的利益。所以历朝历代改革家,成功者很少。即便少数成功者中,多半不得善终,比如吴起和商鞅,结局都很惨。即便有一个完整的结局,死后也可能被清算,比如张居正。这些人,还没有要改变农耕文明的服饰呢。

服饰这个词,在现代人印象中没什么感觉,想怎么穿都行。但是在古代,服饰,首先是个人身份的象征,什么样的人穿什么样的衣服,都是有规矩和讲究的;其次是民族文化认同感的象征。

游牧民族:头发散开,右面衣襟压左面,衣短袖窄,用带钩,穿皮靴。——象征野蛮。

农耕民族:头发束起,左面衣襟压右边,宽衣博带大长袖。——象征文明。

束发看起来比较整洁有礼,很符合周礼中的条条框框。为什么衣襟还有讲究呢?是因为通常情况右手比左手有力气,右边再上寓意为暴力。这就如同抱拳作揖,都是左手在上,右手在上的话是不懂规矩。别小看了这些很平常的文化礼节,改变起来很难。

比方说魏孝文帝改革汉化,遭遇巨大阻力,最后没法子杀掉了太子。

比方说彼得大帝改革西化,遭遇巨大阻力,最后同样是杀掉太子。

比方说日本明治维新,大久保利通,改变衣服发型之后,最后还是被刺杀了?

比如满清南下征伐,原本没有遇到太多反抗就完成改朝换代;但后面推动剃发令时遭遇很大反抗、从而导致诸多血案。至于清末到民国,一代又一代的英豪,费尽心思才让国人剪掉那根丑陋的辫子,才让女性放弃缠足陋习。

这些都是血淋淋的教训。赵雍搞改革时,还没有任何类似的经验教训可以借鉴,还要摸着石头过河。他知道改革阻力会很大,所以赵武灵王19年宣布强力改革,随后就攻灭中山国,就是告诉赵人,这个变革红利巨大。赵雍试图以巨大的胜利淡化改革文化习俗引起的冲击。表面上他成功了,赵人没有直接反对他。但是当他把皇位让给年轻的赵何之后,几乎所有的人迅速汇集到赵何周围!这才是问题的真相。

按照赵雍的思路,赵国应该在生活习俗上变成一个胡化的国家,人人争相练习骑马射箭,民兵都能组成骑兵军团,在广大的中原大地纵横驰骋。然而大家不愿意放弃原有的文化习俗。赵武灵王死后,赵国只留下一支精锐骑兵,文化习俗没变,相当于阉割版的“胡服骑射”。随后不久的长平之战,赵骑兵还没派上用场。

雄才大略的赵武灵王为何被活生生困死在沙丘行宫?有且只有一个答案,这

是伟大改革者的代价。这个观点是我独立思索的结果,其他地方出现都是抄袭。所有有价值的改革都是推动历史前进的动力。但所有改革者几乎都以悲剧收场,沦为历史的炮灰。当然也有例外,比如改开设计师。