一窥天机:太空望远镜!

作者:老和山下的小学僧

来源公众号:老和山下的小学僧

已获转载授权

窥见宇宙

哈勃不但有巨大的科研价值,其社会价值也不容小觑,拍摄的大量美轮美奂的深空照片,激发了无数普通人对宇宙的向往和思考,可谓功在千秋。

2019年哈勃望远镜公布了迄今为止最详细的宇宙照片,这张照片包含了26.5万个星系,每个亮点放大都可以看到星系全貌(原图可至官网下载,贼大)。

不过,因为继任者迟迟不到位,哈勃不断超期服役,已经在天上待了30多年,难免力不从心。尤其最近几年,面临和国际空间站一样的窘境,扔了吧,可惜,不扔吧,修修补补,维护费早赶上造价了。要知道,在天上干活,费用也是上了天的,一次维修的费用都足够在地面建一个大型望远镜了。

继续烧钱给老态龙钟的哈勃续命是不现实的,哈勃退役几乎板上钉钉,这也意味着人类即将失去唯一的可见光空间望远镜。

那以后的日子是不是又得回到近视眼时代呐?

既然如此,那就没必要非得把可见光望远镜放太空了。在地面干活,不但价格实惠,而且完全不用考虑重量和体积,镜头可以使劲造,日子美滋滋的。

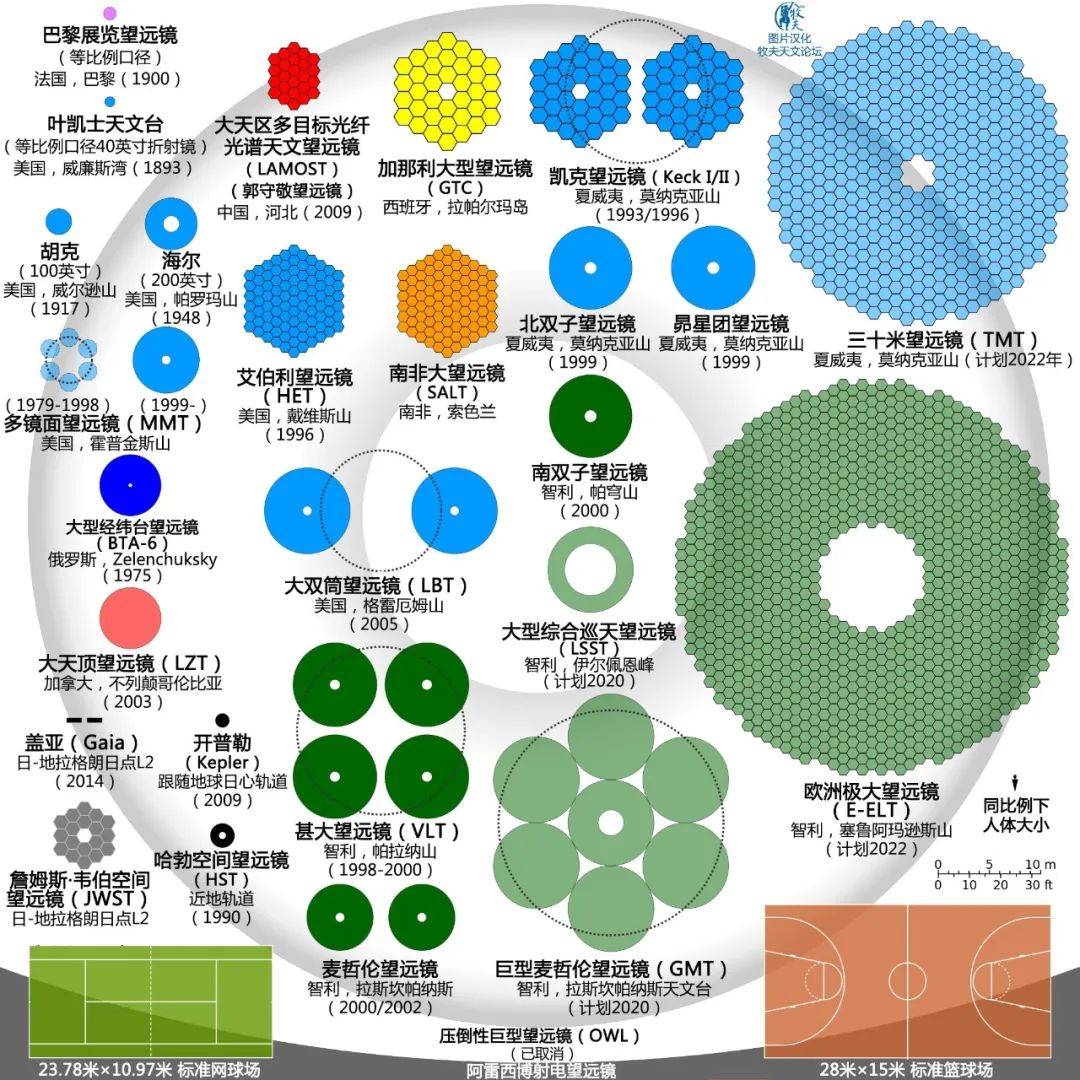

早些年,口径8.1米的双子星天文台也算得上一号人物,两台望远镜分别位于夏威夷和智利,一南一北,加上地球自转,观察范围可以覆盖整个天区。但是很快,8米的门槛就被踏滥了,欧洲南方天文台在智利建造的甚大望远镜,由4台口径8.2米的望远镜组成,聚光能力相当于16米口径。日本国家天文台的昴星团望远镜把单面反射镜口径干到了8.3米。这还没完,即将投入运行的位于智利的美国大麦哲伦望远镜,由7块直径8.4米的子镜组成,等效口径大约有25米,成像清晰度达到哈勃的10倍。

单个镜子的口径到了8.4米已经差不多了,接下来就是更凶残的玩法:用一堆小镜子拼成大镜子。

由加拿大美国主导,包括中国在内多个国家参与的,位于夏威夷的,不断被环保组织阻挠建设的30米望远镜,主镜口径30米,清晰度吊打哈勃一个数量级。

预计2024年建成的位于智利的欧洲极大望远镜,主镜口径39米,清晰度比哈勃高16倍……

对望远镜来说,口径就是王道。对口径大小没概念的话,可以对比一下哈勃望远镜,2.4米。

等会儿,好像智利的出镜率有点高啊,这哥们儿天文学很强吗?说到智利特产,大伙可能想到的是樱桃,而本僧想到的却是……天文望远镜。

智利北部地区的气候和大气环境非常适合夜观天象,这里集中了全球一多半的顶级天文望远镜。值得一提的是,中国也在这儿建造自己的天文台,如果不算南极科考站的口径0.68米的巡天望远镜,这应该是咱们头一回在别的国家建造望远镜。

多嘴一句,前面提到的所有望远镜,加一起,还没哈勃贵。

所以这事儿没啥可说的了,相比如火如荼建设的地面望远镜,可见光空间望远镜几乎无人问津……除了中国。

中国空间站有个配套装置叫“巡天光学舱”,是一台口径2米的可见光望远镜,计划2024年发射,届时可能是人类硕果仅存的可见光空间望远镜。那么问题来了,人家都在地上搞了,咱为啥还要上天搞呢?

首先当然是因为太空望远镜仍然具有地面望远镜不具备的优势,比如,自由地指向任意方向观测,长时间对一个方向连续曝光,不会被人造卫星干扰,等等。其次,哈勃说到底就是太贵,而巡天望远镜和空间站共轨飞行,紧挨着,从空间站出去干活,成本就低太多了。

最有意思的是,巡天可以对地观测,是不是有点意外?这台天文望远镜,居然可以调转方向观察地面,至于这么干的意义嘛……你猜!

作为人类唯二的可见光空间望远镜,巡天免不了被拿来和哈勃做一番比较,其实吧,这话题和空间站一样,上天时间差了35年,有啥好比的呢?两者差异除了技术水平,很大程度是设计取舍导致的。另外,吃瓜群众们也别指望在这领域一举超越美帝,差距仍有肉眼可见那么大。

说了这么多,那么,韦伯上天究竟算多大一事儿?

韦伯:寻找宇宙的黎明

寻找这第一缕光,非红外望远镜莫属。

于是,韦伯来了。

咱们给的官方名字是“韦布空间望远镜”,但大伙已经习惯叫韦伯了。

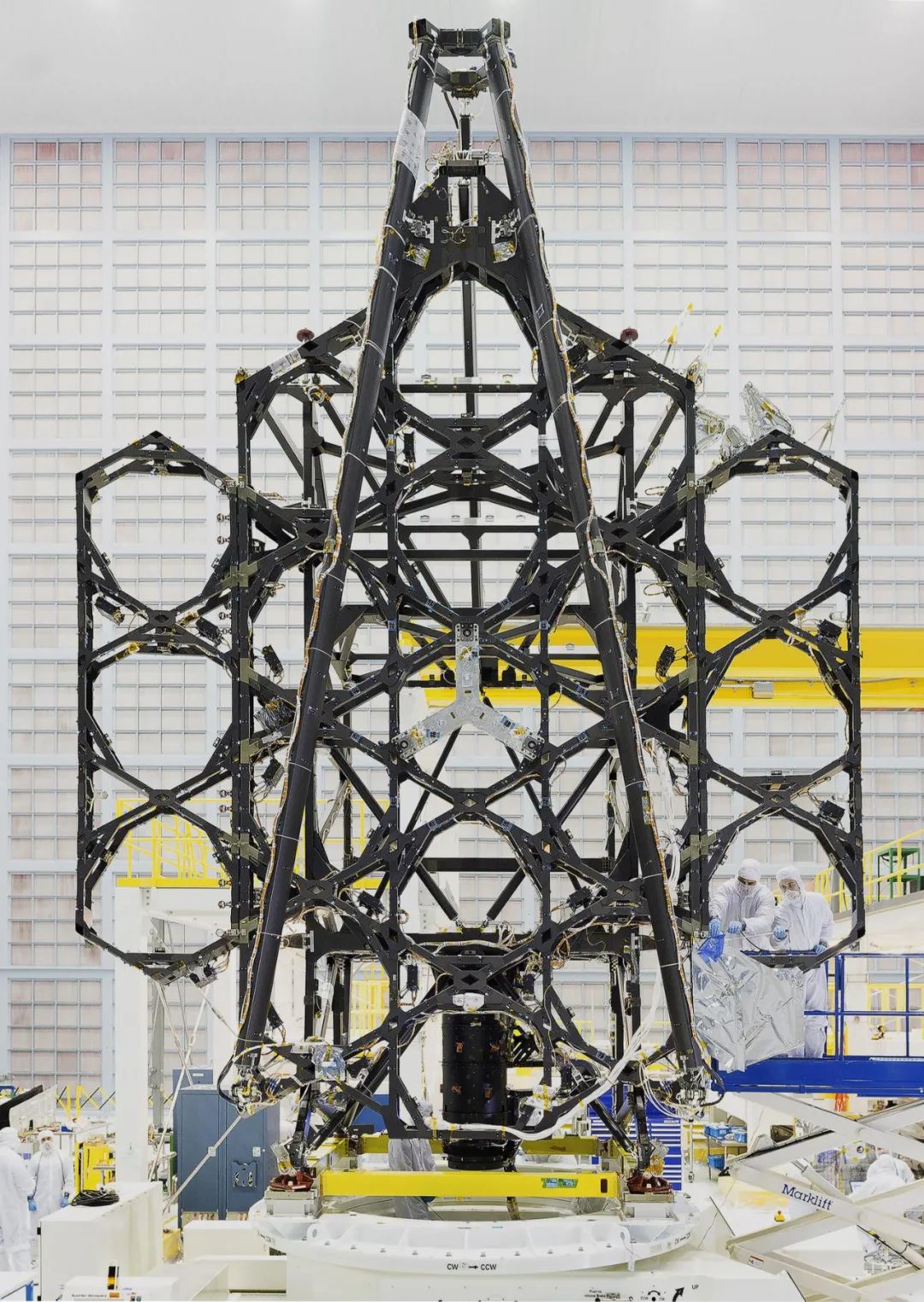

这家伙之所以拖了14年才发射,是因为确实花了海量心血,充分体现了美帝在精密工业领域的深厚功底,几乎达到了人类工程学的极限。

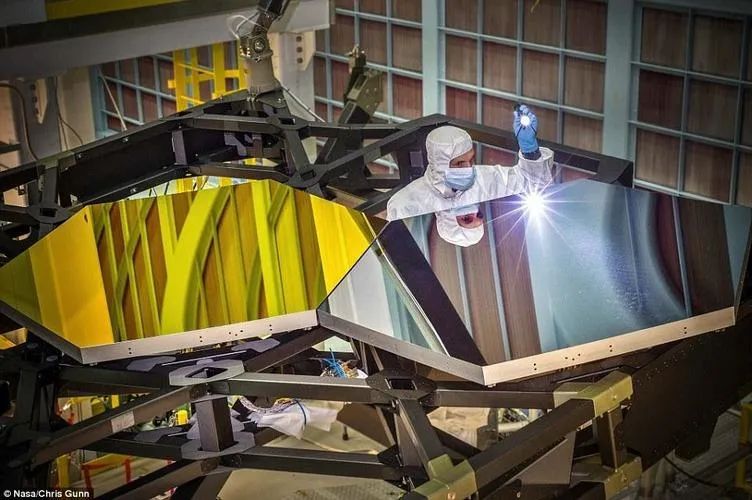

比如,口径6.5米的主镜,表面粗糙度低于10纳米,另外,为了不浪费这种加工精度,与之配套的支架和控制系统精度可想而知。

温度越高,红外线就越强,所以作为一台红外线望远镜,制冷就成了头等大事,不然你自身发出的红外线就足够折腾了。

举个风马牛不相及的例子。

最近俄乌战争中名噪一时的美国标枪导弹,在使用热成像前,需要对红外成像器件进行持续制冷,美军标枪导弹使用手册显示,开机后必须要等2分半到3分半。而导弹配备的小型电池和制冷机只能坚持4分钟,也就是说,射击窗口最多只有1分30秒,如果在1分半内没有完成锁定和发射,射手就必须更换制冷机和电池。因此,只要侦察得当,步坦协同到位,标枪要对付坦克并不容易。

扯远了。无论天上地下,想和红外线打交道,首先自己得够冷。

很多人以为太空这么冷,制冷还不简单!其实刚好相反,因为太空没有空气可以散热,太阳一晒就滚烫,所以首先得隔绝阳光。韦伯带了5层又大又薄的遮阳帆,为了尽可能反射热量,这5层仅几十微米厚的薄帆也是费尽心机,可以保证背面温度在50K以内。

但这还不够冷,为此科学家专门开发了一种脉冲管低温冷却器,这玩意儿不但可以把红外传感器冷却到7K,还几乎没有振动。你想想,如果冷却器造成了几十纳米的晃动,那前期的精确加工就全白忙活了。

如此吊炸天,那它能看到宇宙的诞生吗?不能,红外线不是万能的,甚至电磁波也不够说明宇宙起源,这活至少要集合引力波、暗物质、中微子等一众骨干才能窥见一二。

韦伯空间望远镜工作在近红外和中红外波段,用于观测宇宙大爆炸初期第一批恒星和星系的形成。按照目前理论,宇宙年龄138亿年,哈勃已经看到了134亿年,而韦伯可以再多2亿年。

2022年3月11日,韦伯望远镜完成了最后一轮镜片微调,传回了第一张校准时拍摄的清晰照片,已经逐渐进入工作状态,预计夏天正式开启科学观测,为人类视野再添2亿光年。

还有一个题外话,韦伯不但是科技典范,也是坑钱典范,不但充分体现了美帝的科技实力,也充分体现了美帝的钓鱼手段。

韦伯最早的预算是5亿美元,不过很快就发现不够烧,第二年就加了5亿,不加不行啊,不然前面的5亿就打水漂了。过了两年,发现钱还是不够烧,再加8亿,不加不行啊,不然前面的10亿就打水漂了。又两年,再加7亿,不加不行啊。三年后,加5亿。过一年,再5亿。两年后,6亿……就这样一口一口,一直啃到了97亿,比哈勃还败家。

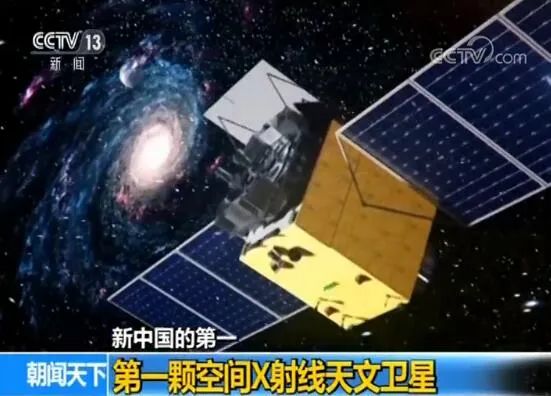

慧眼

在各国众多的X射线望远镜中,慧眼妥妥算上乘了,是全世界灵敏度和分辨率最高的硬X射线望远镜。这不算啥,作为慧眼的继任者,由中国领导的大型国际合作空间项目“增强型X射线时变与偏振空间天文台”预计2025年发射升空,到时候就是国际领先的旗舰级空间X射线天文台。

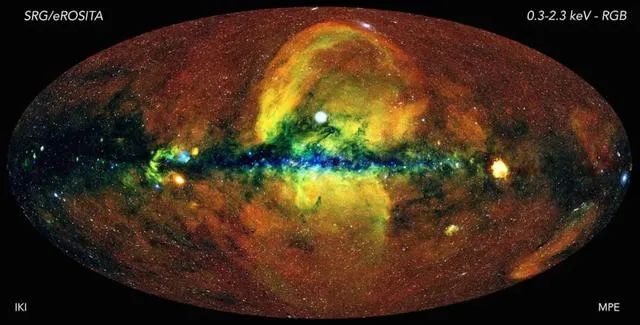

迄今为止最详尽的宇宙X射线图,包含了100万个X射线源,数据来自德国eROSITA X射线望远镜的首次巡天任务。

文明所及

最后,咱们为烧钱的天文学找一个硬核理由。

如今这条信息已经跑了大约50光年。如果外星人科技再高一点,能探测到无比微小的无线电信号,那么1901年马可尼进行的横跨大西洋电报试验,就是人类发出的第一个无线电信号,如今这个信号已经跑了120光年。

这就是人类痕迹在宇宙中所到达的最远距离。

咱们侥幸一点,就按50光年算吧,目前在这个范围内发现的类地行星大约50颗左右。在这50颗星球上产生智慧生物,并且该生物具有攻击太阳系的能力和意图,概率实在微乎其微,所以地球人还不用担心。

于是,这条信息继续往前跑,在目的地M13球状星团的范围内,已经发现了五六千颗类地行星,算上还没发现的,少说几万颗起步,这回咱就不敢保证了。

再把基数扩大,据天文学家保守估算,银河系至少有60亿颗类地行星,你想想,地球何德何能成为60亿分之一?几乎可以肯定,银河系里一定还有其他智慧生物。

那么,在接下来的10万年里,可能会有智慧生物收到地球人的信息。这个猜测是有依据的,以目前人类的科技水平,已经可以探测到50光年外的普通雷达信号,如果外星人比我们多发展个两三千年,接收一条几千光年外的电磁波岂不是小菜一碟?

这事儿,咱得未雨绸缪啊!

是寄希望于外星人大爷无私的帮助地球人?还是凭借旗鼓相当的科技水平友好交流互通有无?比如,你想看秦始皇登基的画面,那就找到2200多光年外的外星人,拍下“它们”现在的画面(对它们来说是两千多年前的画面),再通过虫洞和它们交换。

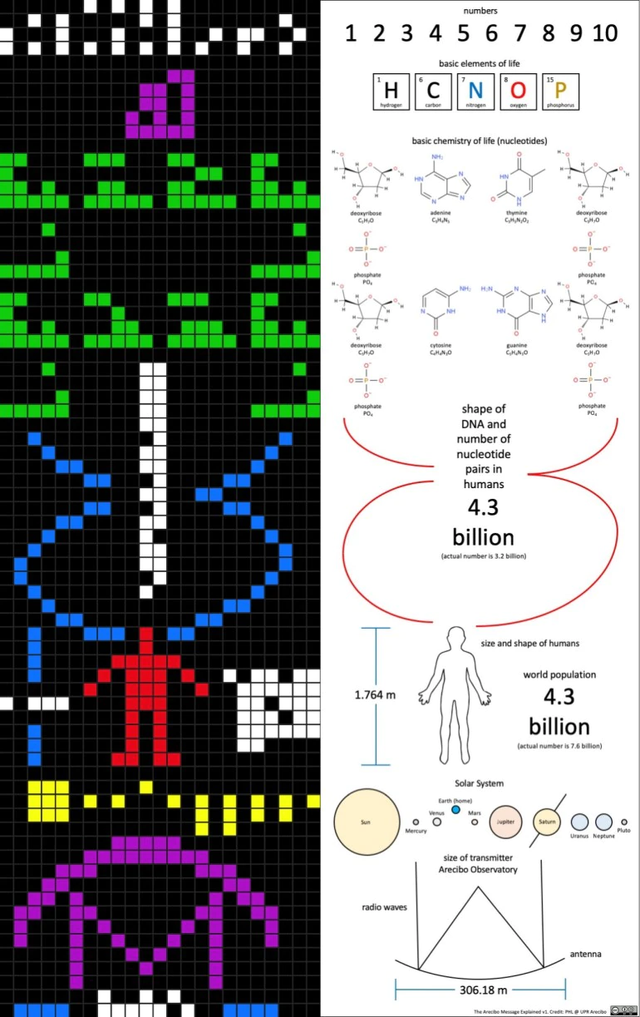

阿雷西博信息已经上路,地球人,留给你们的时间不多了。