同样是介绍艺人,《乘风破浪》和《披荆斩棘》的做法都不一样

原标题:同样是介绍艺人,《乘风破浪》和《披荆斩棘》的做法都不一样

在综艺节目里,有一个环节几乎是每档节目都必须完成的叙事,那就是介绍嘉宾。

将参加节目的嘉宾用特别的有记忆点的方式推介出去,可以是依靠现场的闪亮登场。

可以是一次出色的出镜采访

也可以是款风采洋溢的后期剪辑。

今天,我们来分享一组介绍嘉宾的TVC效果。事实证明,并不是所有的节目都能给到最完美的答案。

《乘风破浪的姐姐》第一季给人的印象非常深刻。

这是因为节目形成了完成的VI包装系统。对嘉宾介绍建立了两套介绍包装,一组是多人组合,用于剪辑。

此外还为大多数姐姐制作了专属id页面。

后来的两季姐姐,分别在主题包装上做了色彩调整。比如第三季,就全部采用了全新的绿色包装,人物肤色为了匹配这一包装,也调向了冷白皮。

除了色彩设计的变化外,可以发现更重要的变化是对姐姐贴的标签也相比第一年少了很多,缺少了一些热搜tag。这个细节看得出节目在第一季爆红破浪后的些许收敛。

同出一脉的《披荆斩棘》,也从第一季开始重视嘉宾介绍环节。但相比《姐姐》的介绍,哥哥们的燃烧款稍显简约。

但值得一提的是第二季,《披荆斩棘》的处理方式是不再为每个哥哥设计专属id页,而是通过一组CG动画,呈现哥哥之间的关系。

例如,当潘玮柏提到苏有朋时,就会有一个树状结构的关系网开始搭建,画面剪辑也从潘玮柏转移到了苏有朋。

市面上大多数真人秀,都采用了实景+CG的模式。比如《中餐厅》。

相比精心搭配的视觉设计,正在热播的《我们的歌4》是比较传统的手法。

以上案例都是针对为观众熟知的艺人,但在素人节目里,嘉宾的介绍则呈现另一种景象。

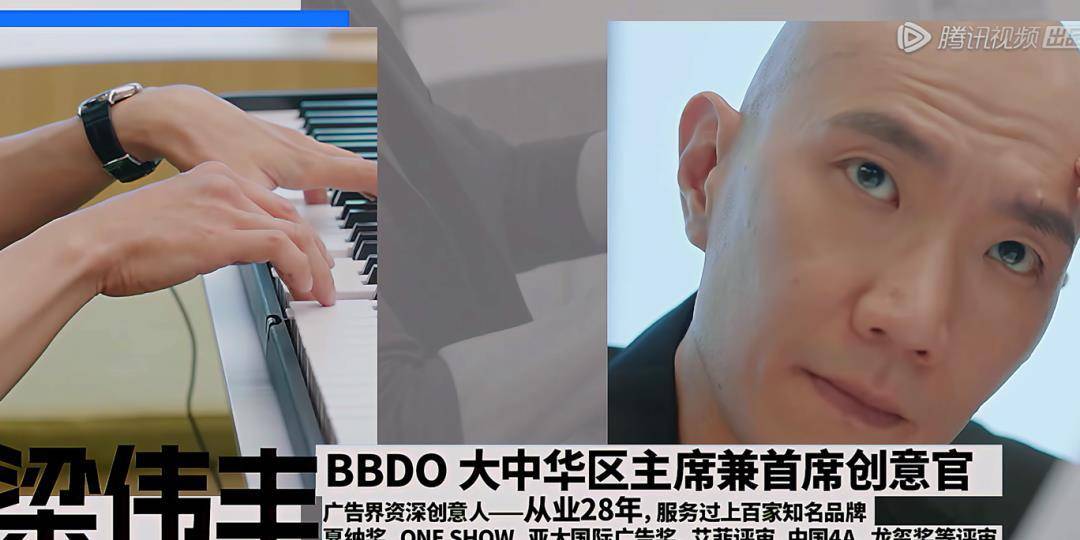

例如《跃上高阶职场》在介绍观众并不熟知的广告界人士时,采用了杂志风的包装。

从传播效果来看,这些简介大多数都是无效简介,但它们又是叙事的必要前提,是建立后续故事的开端。

就像你无法通过一段VCR,就记住《中国好声音》的每一位全新学员一样,被观众记住的,还是靠节目里的真本事。

所以对这一部分处理,往往更重视“他们说的话”,而不是“他们是谁”。

这个环节看似多余,实则暗流涌动。观众关心,你这档节目会给嘉宾贴什么标签。艺人在乎自己的风采有没有充分展示。而节目组当然,更在乎,对这位嘉宾的处理有没有足够吸引你的眼球。

时至今日,我依然会记得10年前《快乐男声》海选阶段的选手介绍。每个选手身上贴了一个跟踪的标志,在那个时代,从直播海选到录播海选,这样的突破看似简单,实际上也抓住了那个时代的“痛点”——精品化的综艺内容,不浪费每一分钟,包括介绍嘉宾这样的时间。

回到最开始的问题,为什么同样是介绍嘉宾,差距这么大呢?