来源:圆方你怎么看啊

微信ID:yflooklook

“中国式现代化”这个词这几天相信大家听的就比较多了。

报告中说:

中国式现代化,是中国共产党领导的社会主义现代化,既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。

今天我们一起聊聊:

这几天,在进一步深度学习大会报告的时候,我思考了上面这三个问题,毕竟“大会报告”篇幅有限,很多内容没有办法展开去说,而很多背后的“原理”多少有些语焉不详。而我学习一直是“知其然更要知其所以然”,所以最近一段时间大概读了十几本和“现代化”有关的书籍。读了许多,始终感觉有一层纸没有捅破,直到最后在一本书中找到了一些“答案”。(这本书只是一个角度去辅助大家去理解,并不是标准答案,算延伸阅读吧)

这本书就奥戴德·盖勒(Oded Galor)的《人类之旅:财富与不平等的起源》· 一是增长谜题,也就是人类如何突破新石器革命后一万多年长期停滞于基本生存水平的困局,从工业革命开始走上繁荣之路;

· 二是不平等谜题,即两百年来世界不同地区的经济发展为何出现了大幅分化。

事实上,这本书给出了一些有价值的思考,并且也回答了我今天提到的这三个问题。工业革命前数以万年计的时间,都可以称为马尔萨斯时代。根据马尔萨斯理论,人类生活水准的常态就是勉强维持温饱。如果有什么偶发事件提高了人均收入,不管是由于新的资源、作物或技术一次性提高了生产能力,还是像黑死病这样的灾祸短时间内大幅减少了人口,在改善后的生活条件下,人们会有更多后代存活下来。而由于土地等资源的数量相对固定,劳动力增加会使边际产出下降,直到人均所得恢复到原先的基本生存水平。这就是为什么,在有史以来的绝大多数时间里,不论人们开掘了什么资源,传播了什么作物,发明了什么技术,全世界基本上只见人口增加,不见生活水准长久提升。

在人类存在的大部分时间里,有时候创新刺激了几代人的经济繁荣,但最终,人口增长使生活条件回到了过去的生存水平、生活水准。而生活水准的长久提升,而不是短期提升,就是现代化的共同特点。

如果用书中的一段话来描述“现代化”的“共同特点”大体上是这样的:

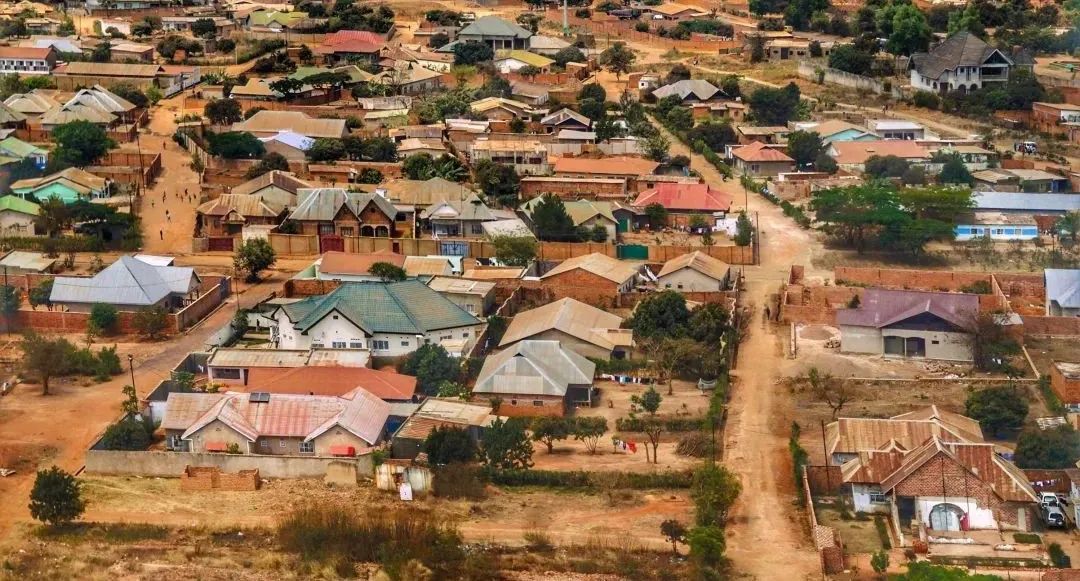

在旧世界里,大多数人是贫困和不识字的农民,他们终日辛劳,勉强糊口,生育的子女众多,却只有大约半数能活到成年;

而在新世界里,全球大多数人生育的子女会存活到自己身后,他们能享受到多种多样的饮食、娱乐和文化,在不那么有害与艰苦的环境里工作,拥有明显更高的收入和更长的寿命。

小伙伴们可以从这段描述中看到,现代化更多的是人“生活水准”的长久提升,而不是某种“制度”或者“模式”的范式。事实上,人类历史上并不存在一个“放之四海而皆准”的“范式”能带来现代化。

人类有没有尝试寻找一个“通用的”范式来实现现代化?有的。二战结束后的数年中,太平洋上小小的塔纳岛上修建了若干类似空军军事基地的设施。那里有飞机、跑道和瞭望塔,以及指挥部和餐厅等,但都是非常简陋的仿冒。飞机是由空的树干搭起,跑道长度不足以支持正常起降,芦苇盖的瞭望塔里是木头摆出的监控设备,照明则完全靠火炬。虽然从来没有飞机在这些假冒机场着陆,某些岛民却模仿起了航班调度员,还有些人则在操练军事队列,拿木棍代替步枪。

为什么这些土著居民要玩这些“模拟战争”的游戏呢?战争给这些土著居民留下了深刻印象,他们目睹了工业强国日本和美国的巨大威力,飞机从他们家园的上空呼啸而过,军舰在周围的海域彼此炮击,部队在他们的岛屿上建起基地。令岛民们尤其震撼的一个现象是,这些陌生人带来了大量的货物,成箱的罐头食品、药品、衣物以及塔纳岛居民很少见到的各类装备。等战争结束、部队回家以后,这一丰盛货源就此枯竭。对于现代制造工艺一窍不通却又希望弄清楚这些财富来源的岛民们,便复制出与大量货物同时出现的某些特征和行为,希望那些货物和食品能因此再度眷顾他们的岛屿。有太多时候,西方国家给贫困国家提供的发展建议与塔纳岛民们的上述“重生祈祷仪式”并无本质区别。这些建议就是在表面上模仿与发达国家的经济繁荣有关的制度,而未深入考虑产生财富的基本条件,而那样的条件在贫困国家或许并不存在。

尤其是,传统理论认为发展中国家的贫困主要是不当的经济政策和公共政策造成的,因此可以通过一整套结构性改革来根除。但这种假说建筑在一个根本的误解之上,因为它忽略了深层因素对政府政策效力的影响。所以,真正有效的策略应该盯住背后的基本因素,它们始终在阻碍增长过程,并且在国与国之间存在极大的差异。上述错误方法的一个典型例子是“华盛顿共识”,它是给发展中国家提出的一整套政策建议,重点包括贸易自由化、国有企业私有化、加强产权保护、放松市场规制、降低边际税率等。尽管世界银行与国际货币基金组织在20世纪90年代费了很大力气推行“华盛顿共识”倡导的改革,却很少取得理想的结果。国有企业私有化、贸易自由化和保护产权,对于已发展出经济增长所需社会和文化前提条件的国家或许是促进增长的良策,但在缺乏这些基础的环境下,社会凝聚力不足且腐败盛行,此类泛泛而论的改革往往收效甚微。最后作者总结到:

无论多么高效的改革都不可能在一夜之间把贫穷国家改造成发达经济体,因为发达国家与发展中国家之间的很大差别植根于数千年以来的漫长进程。

起源于遥远过去的制度、文化、地理和社会特征通过独特的历史路径驱动文明发展,导致各国财富水平走向分化。毋庸置疑,有利于经济繁荣的文化和制度可以逐渐被采纳和确立,地理因素和差异性导致的壁垒可以被削减。

可是,任何干预如果忽略每个国家发展历程上出现的独有特征,则不太可能缩小财富不平等,反而容易导致挫折、动荡与长期停滞。看到这里可能很多小伙伴就能明白,为什么“各个国家的现代化”要立足于自身实际,走出“自己的现代化道路”。那么,这些现代化道路有没有一些可以参考的共同路径呢?可以看到,在回顾过去、展望未来、明确目标、提出路径之后,提到的第一个“关键”,就是“科教兴国”。为什么“科教兴国”如此靠前,为什么“科教兴国”如此重要,作者在书中也提出:这个理论是说,人口规模与技术的良性反馈循环,即技术进步支撑更多的人口, 更多的人口又加速技术进步, 在人类的大部分生存时间里持续发挥作用, 逐渐强化, 最终来到创新率达到临界点的时刻,突破增长停滞点,即“马尔萨斯陷阱”。人口基数越大,创新者越多,知识产生得就越多。而知识与有形的资源不同,可以无数人共用。待到人口与技术的正反馈达到一定程度,创新率加速并触及临界点,人类社会就像达到逃逸速度的火箭挣脱引力那般,终于可以跳出贫困陷阱。人口规模相辅相成的另一个变革之轮是人口结构。技术进步提升了对技术工人和受教育工人的需求,增加了人们对教育的投资,在“质高量少”和“质低量多”的子女生育选择中,前者日益胜出。更多和更具适应性的人口反过来激发人类设计新技术、加强对环境的掌控。这些变革之轮结合起来, 最终导致了创新以历史上前所未有的规模集中爆发,这就是工业革命。工业革命后,人类结束了长达万年的增长停滞局面,实现了收入的爆发性增长。想来,这也是为什么我们如此重视“科教兴国”的原因,而“科教兴国”也是实现“中国式现代化”的关键吧!作者奥戴德·盖勒如果不是最有野心的在世经济学家,也应该是最不加以掩饰的一位。诺贝尔经济学奖获得者罗伯特.索格这样评论:

盖勒的研究目光远大,他提出的以人力资本为核心的简洁模型,可同时解释数千年的马尔萨斯停滞年代,工业革命及此后的增长加速,与之相伴的人口大转型乃至以人力资本为基础的现代增长。该模型还可以内生推导从一个时代到下一个时代的转型过程。

教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。