读书改变不了命运

我知道这么说会有很多人反对,并且举例某个草根出身一穷二白白手起家家大业大大佬的奋斗史。

如果非要改标题,我甚至想写成,当下做什么都改变不了命运。

所谓“改变命运”,通常指向的是阶级跃升——从底层跨越到中产或更高阶层。然而,如今普通人最深刻的感受却是阶级固化:无论如何努力,社会阶层的壁垒似乎越来越难以逾越。

基尼系数是衡量收入分配公平程度的重要指标,数值越高表示收入差距越大。国内这个数据已经多年未更新,上一份能查到的还是北京大学中国社会科学调查中心发布的《中国民生发展报告2014》。

这份过时的报告显示,2012年中国家庭净财产的基尼系数达到0.73。报告认为,顶端1%的家庭占有三成以上的社会财富,而底端25%的家庭仅拥有一成。

这组数字背后,是社会资源的严重倾斜。顶层家庭不仅掌握了财富,还通过教育、关系网络和信息渠道,牢牢占据了向上流动的入口。而对于普通家庭来说,向上攀爬的梯子早已被抽走大半。

刚过去五一假期里,4+4就是最好的代名词。

如果说基尼系数揭示了财富分配的现状,那么“代际流动性研究”则进一步暴露了阶级固化的根源。

这项研究通过观察家庭迭代中社会经济地位变化,衡量社会阶层的流动性。

2020年发布的《考试蓝皮书:中国高考报告》指出,中国代际流动的弹性系数值约为0.34,表明代际流动性正在显著放缓。换句话说,一个人的社会经济地位越来越受到父母背景的决定性影响。

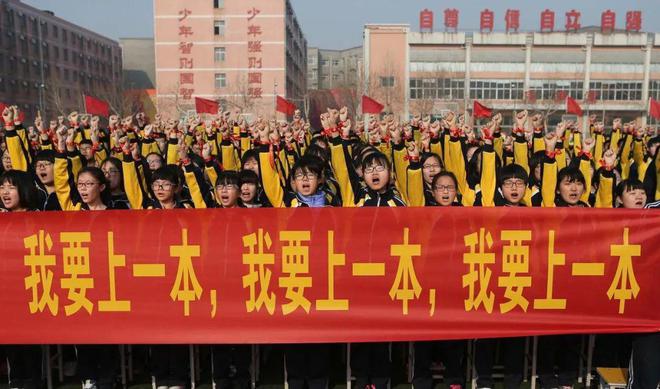

“寒门难出贵子”的现象已不再是坊间感慨,而是数据的冷酷验证。低收入家庭的子女想要实现向上流动,机会正变得越来越少。教育本应是打破阶层壁垒的利器,但如今,它似乎更像一座筛选机器,将不同家庭背景的孩子分流到早已设定好的轨道上。

阶级固化的影响不仅体现在经济层面,还渗透进了社交与婚姻领域。

在一些大城市,青年男女在择偶时越来越倾向于寻找与自己家庭背景相似的对象,形成了一个个封闭的“通婚圈”。小红书上曾有一个帖子引发热议:一位女性抱怨难以遇到公务员来相亲,网友却一针见血地回复:“你的圈子叫相亲,别人的圈子叫联谊。”

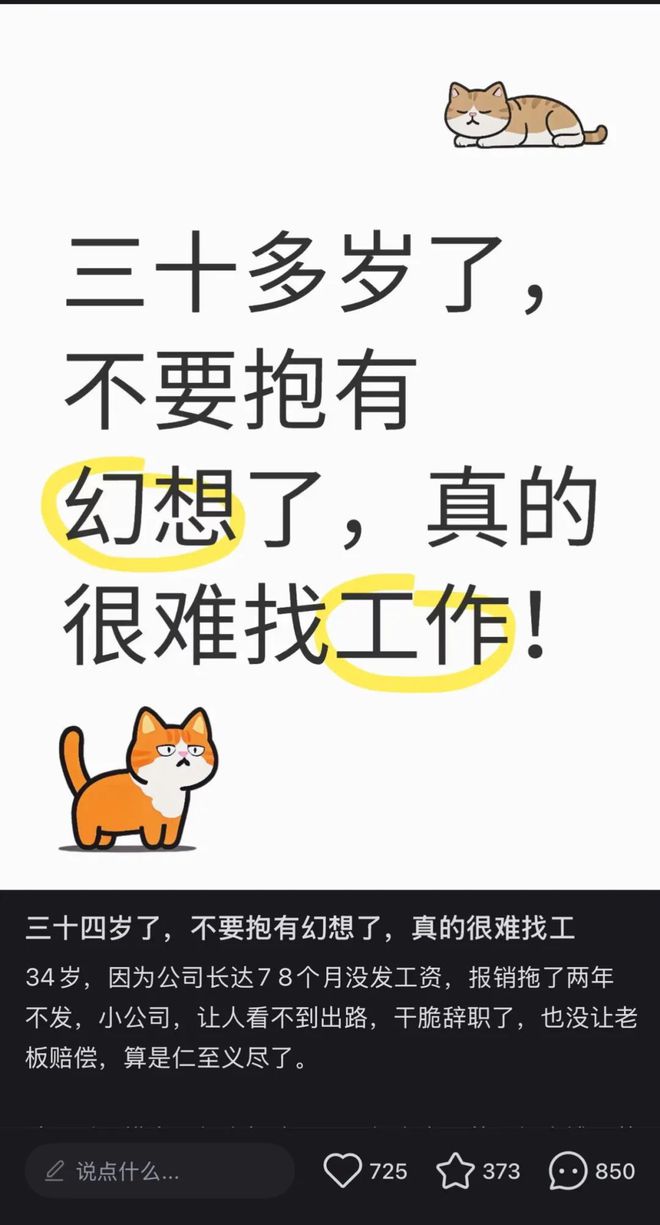

至于近年来网络上吐槽工作越来越难找到的帖子更多如牛毛。

今天我看到极昼工作室的报道《一个寒门学者,患上了“努力病”》,深有感触。

这位博士论文致谢被百万人读过的寒门学者赵安,出生在极度贫困的家庭中,通过不懈努力终于考上博士、当上大学讲师。尽管比起自己的出身,这已经是一个极大的飞跃,可内心深处始终有种永不停歇的焦虑和莫名的不安全感。

这种恐惧驱使他不断给自己施加压力,仿佛只有不停奔跑,才能证明自己的存在价值。

赵安的故事并非个例。寒门子弟在向上攀登的过程中,都背负着类似的心理负担。他们深知,自己的起点远低于他人,每一步都如履薄冰。即便取得了令人羡慕的成就,那种根深蒂固的不安全感依然如影随形。

“努力病”,正是阶级固化下的一种集体症候。

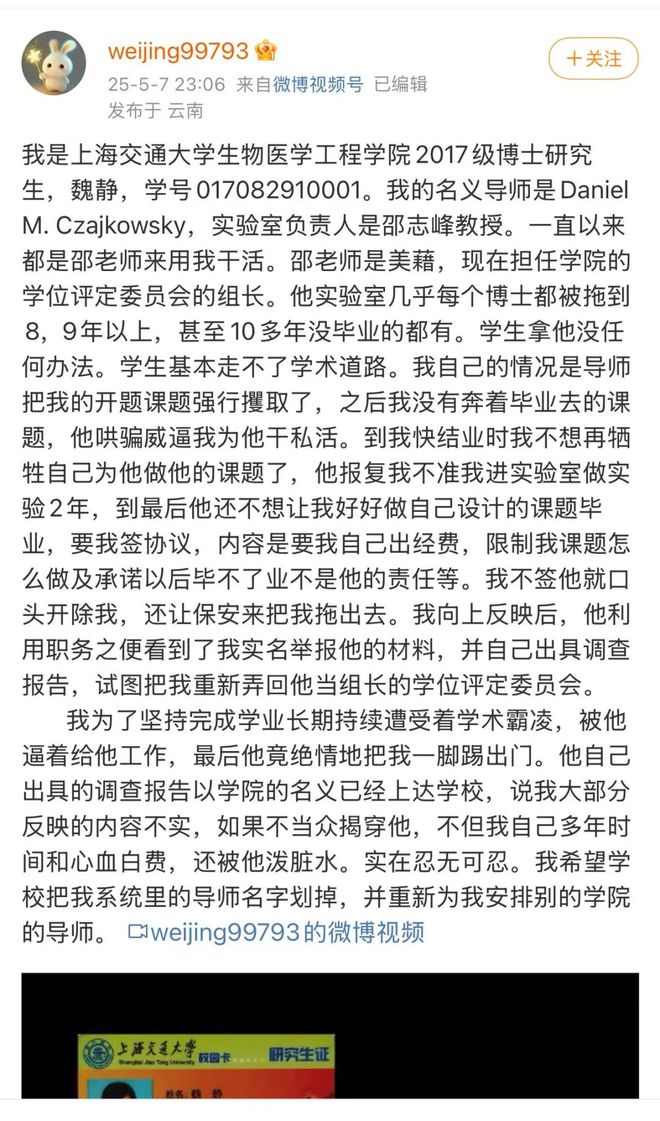

同样在今天,我看到微博上有个举报帖子,来自上海交大的一位2017级博士研究生实名举报自己的导师,长期以个人意志凭借担任学位评定委员会组长之便,拖延旗下实验组博士研究生,且几乎每位都被拖至8、9年之长,甚至10多年没毕业的也有。

更令人震惊的是,这些博士研究生,除了被使唤为其干私活,还要自己出实验经费、限制课题、承诺毕不了业是自己问题等。

根据公开数据,国内的博士平均毕业年限在5至6年,但由于中国的博士招生制度是申请考核制,这就导致了博导的自主权极大,也意味着拥有着极大的权力。这种权力的失衡让学生几乎没有反抗的余地。

拥有极大权力而洁身自好,这件事太难了,否则近年来也不会出现诸如黄飞若、沈阳这样的名字。

我之所以用这样危言耸听的标题,并非全盘否定知识的价值,而是希望提醒那些仍怀揣“努力就有回报”信念的朋友:不要把读书视为救命稻草,更不要将全部希望寄托于此。

教育的回报周期正在变长,社会流动的通道正在收窄,单靠读书已不足以对抗系统。

读书改变不了命运,悬梁刺股已经大可不必。放下过高的期待,学会与自己和解,才是当下更现实的心态。

我知道这么说会有很多人反对,并且举例某个草根出身一穷二白白手起家家大业大大佬的奋斗史。

如果非要改标题,我甚至想写成,当下做什么都改变不了命运。

所谓“改变命运”,通常指向的是阶级跃升——从底层跨越到中产或更高阶层。然而,如今普通人最深刻的感受却是阶级固化:无论如何努力,社会阶层的壁垒似乎越来越难以逾越。

基尼系数是衡量收入分配公平程度的重要指标,数值越高表示收入差距越大。国内这个数据已经多年未更新,上一份能查到的还是北京大学中国社会科学调查中心发布的《中国民生发展报告2014》。

这份过时的报告显示,2012年中国家庭净财产的基尼系数达到0.73。报告认为,顶端1%的家庭占有三成以上的社会财富,而底端25%的家庭仅拥有一成。

这组数字背后,是社会资源的严重倾斜。顶层家庭不仅掌握了财富,还通过教育、关系网络和信息渠道,牢牢占据了向上流动的入口。而对于普通家庭来说,向上攀爬的梯子早已被抽走大半。

刚过去五一假期里,4+4就是最好的代名词。

如果说基尼系数揭示了财富分配的现状,那么“代际流动性研究”则进一步暴露了阶级固化的根源。

这项研究通过观察家庭迭代中社会经济地位变化,衡量社会阶层的流动性。

2020年发布的《考试蓝皮书:中国高考报告》指出,中国代际流动的弹性系数值约为0.34,表明代际流动性正在显著放缓。换句话说,一个人的社会经济地位越来越受到父母背景的决定性影响。

“寒门难出贵子”的现象已不再是坊间感慨,而是数据的冷酷验证。低收入家庭的子女想要实现向上流动,机会正变得越来越少。教育本应是打破阶层壁垒的利器,但如今,它似乎更像一座筛选机器,将不同家庭背景的孩子分流到早已设定好的轨道上。

阶级固化的影响不仅体现在经济层面,还渗透进了社交与婚姻领域。

在一些大城市,青年男女在择偶时越来越倾向于寻找与自己家庭背景相似的对象,形成了一个个封闭的“通婚圈”。小红书上曾有一个帖子引发热议:一位女性抱怨难以遇到公务员来相亲,网友却一针见血地回复:“你的圈子叫相亲,别人的圈子叫联谊。”

至于近年来网络上吐槽工作越来越难找到的帖子更多如牛毛。

今天我看到极昼工作室的报道《一个寒门学者,患上了“努力病”》,深有感触。

这位博士论文致谢被百万人读过的寒门学者赵安,出生在极度贫困的家庭中,通过不懈努力终于考上博士、当上大学讲师。尽管比起自己的出身,这已经是一个极大的飞跃,可内心深处始终有种永不停歇的焦虑和莫名的不安全感。

这种恐惧驱使他不断给自己施加压力,仿佛只有不停奔跑,才能证明自己的存在价值。

赵安的故事并非个例。寒门子弟在向上攀登的过程中,都背负着类似的心理负担。他们深知,自己的起点远低于他人,每一步都如履薄冰。即便取得了令人羡慕的成就,那种根深蒂固的不安全感依然如影随形。

“努力病”,正是阶级固化下的一种集体症候。

同样在今天,我看到微博上有个举报帖子,来自上海交大的一位2017级博士研究生实名举报自己的导师,长期以个人意志凭借担任学位评定委员会组长之便,拖延旗下实验组博士研究生,且几乎每位都被拖至8、9年之长,甚至10多年没毕业的也有。

更令人震惊的是,这些博士研究生,除了被使唤为其干私活,还要自己出实验经费、限制课题、承诺毕不了业是自己问题等。

根据公开数据,国内的博士平均毕业年限在5至6年,但由于中国的博士招生制度是申请考核制,这就导致了博导的自主权极大,也意味着拥有着极大的权力。这种权力的失衡让学生几乎没有反抗的余地。

拥有极大权力而洁身自好,这件事太难了,否则近年来也不会出现诸如黄飞若、沈阳这样的名字。

我之所以用这样危言耸听的标题,并非全盘否定知识的价值,而是希望提醒那些仍怀揣“努力就有回报”信念的朋友:不要把读书视为救命稻草,更不要将全部希望寄托于此。

教育的回报周期正在变长,社会流动的通道正在收窄,单靠读书已不足以对抗系统。

读书改变不了命运,悬梁刺股已经大可不必。放下过高的期待,学会与自己和解,才是当下更现实的心态。

我知道这么说会有很多人反对,并且举例某个草根出身一穷二白白手起家家大业大大佬的奋斗史。

如果非要改标题,我甚至想写成,当下做什么都改变不了命运。

所谓“改变命运”,通常指向的是阶级跃升——从底层跨越到中产或更高阶层。然而,如今普通人最深刻的感受却是阶级固化:无论如何努力,社会阶层的壁垒似乎越来越难以逾越。

基尼系数是衡量收入分配公平程度的重要指标,数值越高表示收入差距越大。国内这个数据已经多年未更新,上一份能查到的还是北京大学中国社会科学调查中心发布的《中国民生发展报告2014》。

这份过时的报告显示,2012年中国家庭净财产的基尼系数达到0.73。报告认为,顶端1%的家庭占有三成以上的社会财富,而底端25%的家庭仅拥有一成。

这组数字背后,是社会资源的严重倾斜。顶层家庭不仅掌握了财富,还通过教育、关系网络和信息渠道,牢牢占据了向上流动的入口。而对于普通家庭来说,向上攀爬的梯子早已被抽走大半。

刚过去五一假期里,4+4就是最好的代名词。

如果说基尼系数揭示了财富分配的现状,那么“代际流动性研究”则进一步暴露了阶级固化的根源。

这项研究通过观察家庭迭代中社会经济地位变化,衡量社会阶层的流动性。

2020年发布的《考试蓝皮书:中国高考报告》指出,中国代际流动的弹性系数值约为0.34,表明代际流动性正在显著放缓。换句话说,一个人的社会经济地位越来越受到父母背景的决定性影响。

“寒门难出贵子”的现象已不再是坊间感慨,而是数据的冷酷验证。低收入家庭的子女想要实现向上流动,机会正变得越来越少。教育本应是打破阶层壁垒的利器,但如今,它似乎更像一座筛选机器,将不同家庭背景的孩子分流到早已设定好的轨道上。

阶级固化的影响不仅体现在经济层面,还渗透进了社交与婚姻领域。

在一些大城市,青年男女在择偶时越来越倾向于寻找与自己家庭背景相似的对象,形成了一个个封闭的“通婚圈”。小红书上曾有一个帖子引发热议:一位女性抱怨难以遇到公务员来相亲,网友却一针见血地回复:“你的圈子叫相亲,别人的圈子叫联谊。”

至于近年来网络上吐槽工作越来越难找到的帖子更多如牛毛。

今天我看到极昼工作室的报道《一个寒门学者,患上了“努力病”》,深有感触。

这位博士论文致谢被百万人读过的寒门学者赵安,出生在极度贫困的家庭中,通过不懈努力终于考上博士、当上大学讲师。尽管比起自己的出身,这已经是一个极大的飞跃,可内心深处始终有种永不停歇的焦虑和莫名的不安全感。

这种恐惧驱使他不断给自己施加压力,仿佛只有不停奔跑,才能证明自己的存在价值。

赵安的故事并非个例。寒门子弟在向上攀登的过程中,都背负着类似的心理负担。他们深知,自己的起点远低于他人,每一步都如履薄冰。即便取得了令人羡慕的成就,那种根深蒂固的不安全感依然如影随形。

“努力病”,正是阶级固化下的一种集体症候。

同样在今天,我看到微博上有个举报帖子,来自上海交大的一位2017级博士研究生实名举报自己的导师,长期以个人意志凭借担任学位评定委员会组长之便,拖延旗下实验组博士研究生,且几乎每位都被拖至8、9年之长,甚至10多年没毕业的也有。

更令人震惊的是,这些博士研究生,除了被使唤为其干私活,还要自己出实验经费、限制课题、承诺毕不了业是自己问题等。

根据公开数据,国内的博士平均毕业年限在5至6年,但由于中国的博士招生制度是申请考核制,这就导致了博导的自主权极大,也意味着拥有着极大的权力。这种权力的失衡让学生几乎没有反抗的余地。

拥有极大权力而洁身自好,这件事太难了,否则近年来也不会出现诸如黄飞若、沈阳这样的名字。

我之所以用这样危言耸听的标题,并非全盘否定知识的价值,而是希望提醒那些仍怀揣“努力就有回报”信念的朋友:不要把读书视为救命稻草,更不要将全部希望寄托于此。

教育的回报周期正在变长,社会流动的通道正在收窄,单靠读书已不足以对抗系统。

读书改变不了命运,悬梁刺股已经大可不必。放下过高的期待,学会与自己和解,才是当下更现实的心态。