先苦一苦民营

早些年,当时有一个编外机会,我侥幸留下做牛马。俯首甘为孺子牛一年后,恰逢全国房价攀升,财政收入似乎迎来前所未有的高峰,领导们决定要给包括我在内的几位体现了自身价值的编外员工一个戴罪立功人间正道机会,事先商量好知会彼此后,网上发出招聘,名额刚好是感激涕零的哥四位。

是的,尽管我是个特别愤世嫉俗的人,但对于编制这件事也还是心生向往的。

从待遇来看,编制内外差异巨大。在那家国企,只有体制内员工才有公积金,逢年过节的工会福利自然也轮不到编外人员。最搞笑的是,许多会议需要拍照时,我得离场回避镜头,仿佛没资格留下到此一游的记忆。

那种心照不宣却真实存在的区别对待,在这家企业体现得淋漓尽致,管中窥豹可见一斑。

所以再桀骜不驯的人,当有机会选择过上更体面生活,尤其有妻儿老小,也会选择收起锋芒,埋头向前。

当然,如今我早已远离那家国企,并且据我所知在大环境恶劣的今天,陆续有不少有志之士通过自己的努力,离开了这个外人看起来光鲜亮丽的铁饭碗。就在上周,本地社交媒体还有人吐槽,不少国企连工资发放都捉襟见肘。

如果要选就职期间让我印象最深的一件事,必然是有位客户,初次见面在我介绍公司的国企背景时,表情凝重的对我说:国企能运营好的行业,我还没见过。

当时我是比较震惊的,如今回想,客户其实在吐槽一种畸形的文化氛围——不以盈利为目的。

翻开财经新闻,全国各地国企在不同时期、不同行业的亏损状况五花八门。尽管它们拥有着得天独厚的资源背景、强效有力的政策倾斜、金融机构的独家青睐,但在庞大的员工福利支出和落后的运营逻辑下,它们通常很难赚钱。

一个持续很难赚钱的公司却屹立不倒,这在我看来真的非常违背常理。

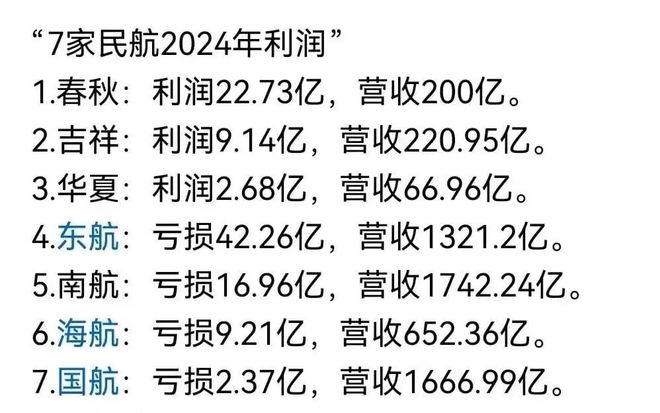

比如最近流出的7家民航2024年利润。

数据显示,

春秋航空:利润22.73亿元,营收200亿元。

吉祥航空:利润9.14亿元,营收220.95亿元。

华夏航空:利润2.68亿元,营收66.96亿元。

中国东航:亏损42.26亿元,营收1321.2亿元。

中国南航:亏损16.96亿元,营收1742.24亿元。

海南航空:亏损9.21亿元,营收652.36亿元。

中国国航:亏损2.37亿元,营收1666.99亿元。

只看这些航司的名字你不会有太大感觉,这么说吧,除了海航,亏损的都是国企。

从航空业来说,国有航司国际航线占比高,宽体机数量多,然而直至2024年国际客运航班仅恢复至大三年之前的84%。面对竞争,大量宽体机被迫转投国内市场,导致运力过剩、票价下降,形成“旺丁不旺财”的奇特局面。

而春秋、吉祥这些廉价航空,他们通常以国内短途航线为主,较少依赖宽体机,成本控制更灵活。

票价结构也揭示差距。

公务舱座位虽少,却贡献了航空公司20%-50%的收入,利润是经济舱的3-8倍。当下公商务旅客占比下降,休闲旅游和“一老一小”旅客比例上升,导致客公里收益同比下滑12%-13%,国有航司因长期依赖公商务需求,受冲击也更大。

此外,国有航司因机队规模大(如南航共有908架飞机)、国际航线维护成本高,叠加燃油价格波动(2024年航油成本同比增加29-70亿元),这些支出成本是无法压缩的;反观民营航司,采用单一机型(如春秋全A320机队)、精简服务、高客座率(春秋客座率超85%)等策略,能够显著降低单位成本,更为灵活。

更鲜为人知的是,国有航司常带着亏损子公司负重前行(如川航、深航),民营航司则专注客运,没有拖累身轻如燕。

最后也是最显著的原因,自然是价格战。

2024年国内市场竞争加剧,机票价格持续走低,民航局甚至要求“不得销售低于200元的机票”以稳定市场,国有航司因规模大、航线网络复杂,调整灵活性较低。相比之下,低成本航司通过提前锁定低价燃油、动态定价策略(如吉祥航空灵活调整促销票比例),在监管框架内保持盈利。

这种价格战的恶性循环,不只局限于民航业。《财新》报道,2025财年,丰田汽车营收相当于中国比亚迪、上汽集团、广汽集团、吉利汽车、长城汽车、北京汽车、长安汽车七大车企的总和——这七家中国车企销量加起来超过丰田,但净利润总和仅为丰田的三分之一。

这个以一敌七的打法,离叶师傅只差三位。

上述显性问题只是冰山一角,背后还有藏在海底的隐性因素。

2024年有数据显示,某亏损国企管理费用占营收的30%,远超行业平均,这些管理费用中包含员工薪酬、社保、离退休福利等。30%的占比意味着每100元的收入中有30元用于管理相关支出,显著压缩了利润空间,加剧亏损。

截至2023年末,全国政府法定债务余额70.77万亿元,其中地方债务40.74万亿元。部分国企因历史债务背负高额利息支出,2024年国有控股企业利润总额下降4.6%。

国企平均人力成本约为民企的1.5-2倍,老国企离退休人员与在职员工比例接近1:1甚至更高,养老金及福利支出占人力成本的40%-60%。

带着如此庞大的累赘,面对急速转变的市场,光是救活国企所需要的输血,就能挽救无数的民企。

遗憾的是,政策似乎总是向国企倾斜,即便亏损为常态,仍不妨碍广大求职者趋之若鹜。

眼下国内民企占企业总数92%,提供超过九成就业人数,在这样的规模下得到的却是不断倒闭的公司、不停转手的底商,回想那位客户的评价,他一定深有体会,对未来充满希望。