原创:占豪

来源公众号:占豪

微信ID:zhanhao668

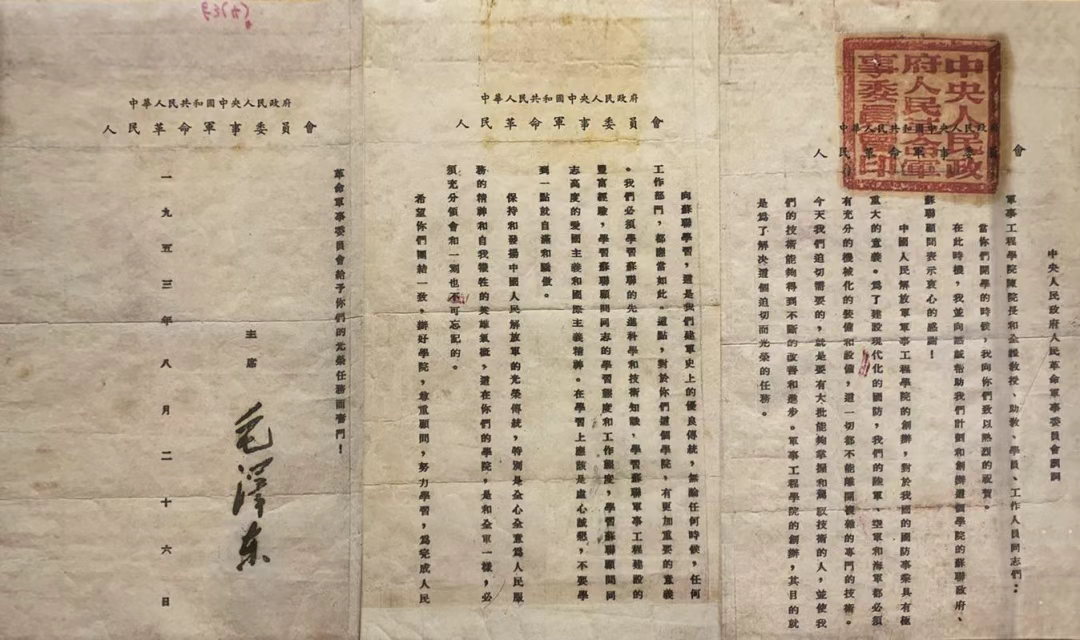

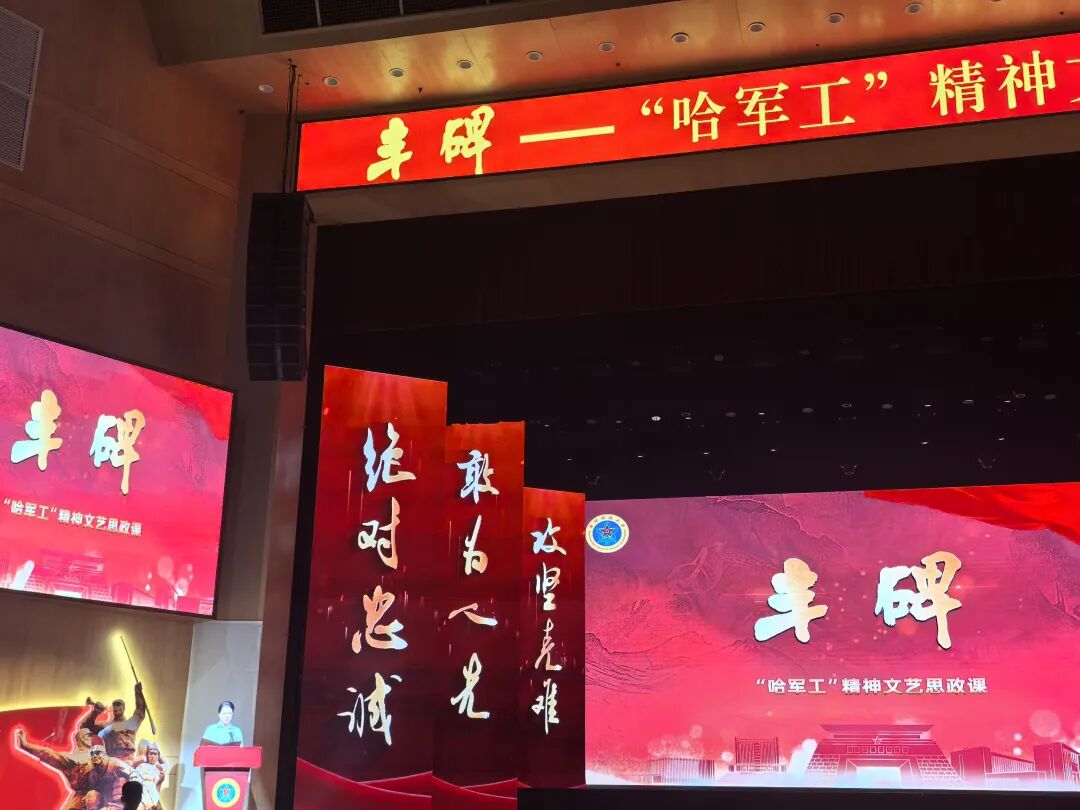

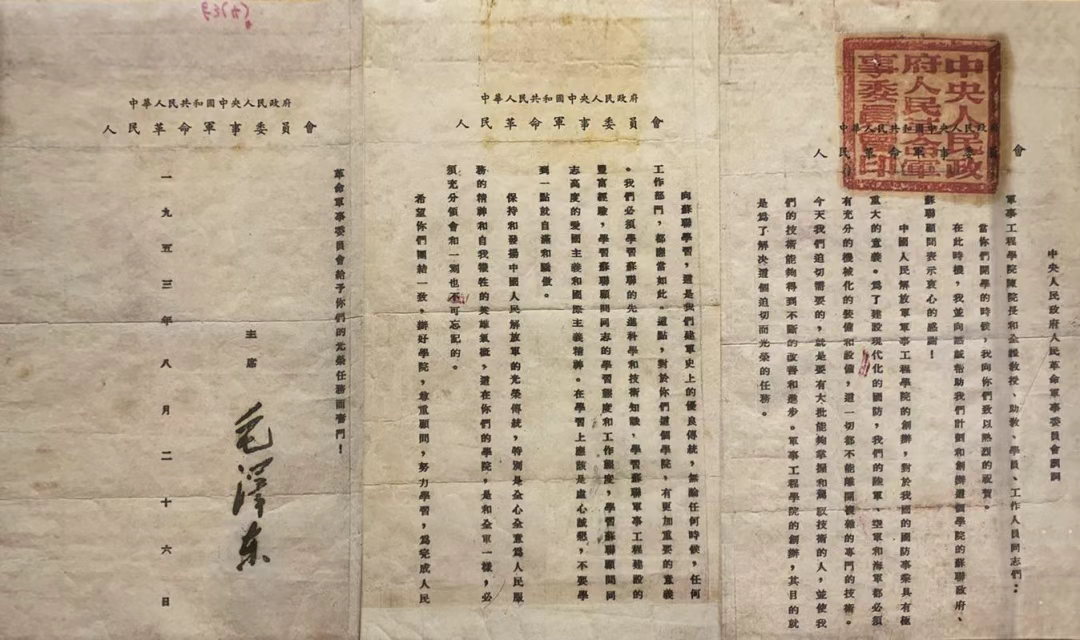

自从九三阅兵以后,占豪有了一个“臭毛病”,看一会涉及美西方的新闻,就喜欢站起来在屋里屋外走一走,扭几圈。没办法,现在腰杆子太硬了!九三阅兵,全国人民都很震撼,全世界人民都很震惊。据传,登上天安门城楼上的外国政要问得最多的一句话是:“这些装备哪些能卖给我们?”占豪作为九三阅兵的观礼嘉宾,当时是坐在观礼台上亲历了我们的高精尖武器从眼前划过,那激动的心情到现在也无法完全描述。当看着钢铁洪流般的受阅方阵越过天安门广场,看着东风-61洲际导弹巍然驶过长安街,看着歼-20战机划破长空,看着攻击-11隐身无人机如幽灵般掠过观礼台,相信大家也曾和占豪一样,胸膛里热血翻涌,眼眶发热。结合最近长春航展上展示的高精尖武器,以及最近福建舰完成三款舰载机的弹射测试,真的有些不敢相信,短短的二十年,突然发现现在连美国与我们相比都有些“望尘莫及”了。我们在高超音速、电磁弹射、智能蜂群、空天一体等等这些最前沿的军事科技领域已经实现对美国的弯道超车。那么,为何能在短时间内,我们就取得如此令全世界都为之侧目的成就?这背后到底是原因呢?过去想过很多“合理”解释,但当占豪刚刚参加了国防科技大学举办的政治工作守正创新高地论坛后,才算真正彻彻底底的明白了这一切背后的深层逻辑。中国装备为何发展如此之快?最重要的源动力之一,就是“哈军工”精神!1952年6月,中央军委把正在朝鲜指挥作战的志愿军代司令员陈赓调回国,任命他为军事工程学院院长兼政治委员。陈赓在一无校舍、二无教师、三无教材和设备的情况下开始了艰难的办学。1953年,新中国第一所高等军事院校——中国人民解放军军事工程学院(哈军工) 正式成立。在当时一穷二白的条件下,哈军工的创建本身就是一个奇迹:她是世界上第一所涵盖众多兵种的综合院校,空军、炮兵、海军、工兵和装甲兵五个兵种形成五个专业院系。哈军工创办过程中,伟大领袖主席亲自颁布训词,并为学校《工学报》题写报头“工学”,周恩来总理亲自过问教师人选,学校刚一起步就汇聚了一大批国内一流的专家学者。哈军工的科研工作史,几乎就是一部新中国国防科技发展史。从“两弹一星”到核潜艇,再到弹道导弹,共和国几乎每一个国防重大项目,都融入了哈军工学子的智慧和汗水。这里先后诞生了十几项具有开创意义的 “共和国第一”——第一台军用电子计算机、第一艘水翼艇、第一艘试验潜艇、第一艘气垫船······1964年10月,我国第一颗原子弹爆炸试验成功时,在主控台按下这惊天一爆关键按钮的,正是哈军工毕业的6期学员韩云梯。当时,参与试验的有100多名哈军工学员。

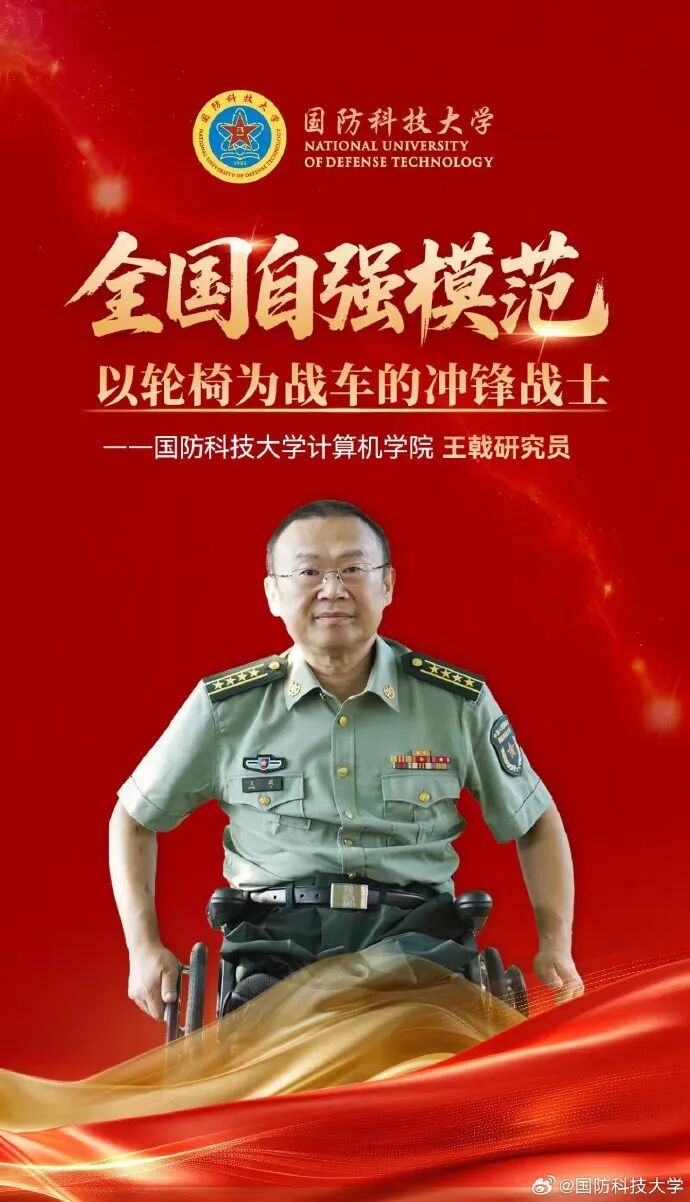

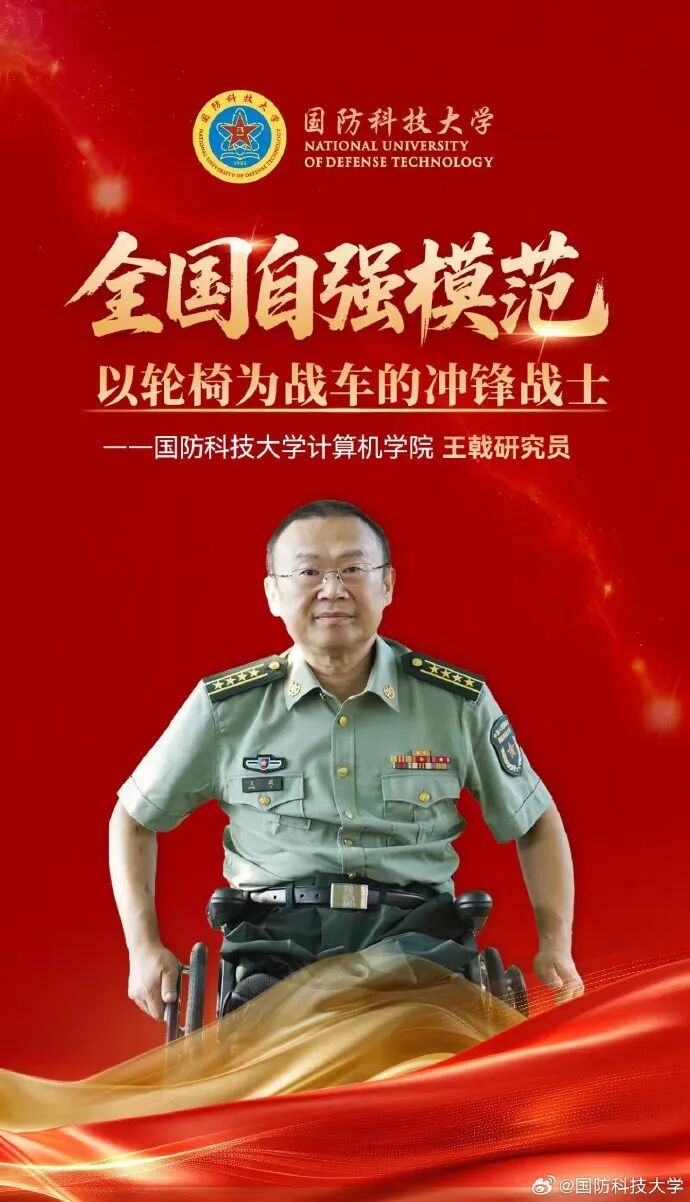

1969年中苏边境冲突后,地处哈尔滨的哈尔滨工程学院被认为过于靠近前线,出于战略安全考虑,决定将重要教学力量内迁。聚是一团火,散是满天星,哈军工的科研力量在1970年代以后被分散到各地,并以此为班底建立了国防科技大学、西北工业大学、空军工程大学、南京理工大学、哈尔滨工程大学、海军工程大学、陆军兵种大学、陆军工程大学、陆军防化学院、中国航空工业空气动力研究院等科研院所,它们共同构成了中国军工体系的“人才摇篮”与“技术母体”。这些院校,或直接承袭“哈军工”血脉,或与其精神一脉相承,共同塑造了中国装备崛起的底层逻辑,并以此为延伸形成了我们今天遍地开花的军工体系。哈军工首任院长陈赓大将有一个形象比喻:“中国人民解放军是老虎,我们就是为老虎插上翅膀。”正是这种使命担当,让哈军工在创建之初就奋勇攻关,在短时间内创造了一个又一个奇迹,尔后又在全国遍地开花,形成了中国军工的“满天星斗”,这才有了被外媒称为“改写战争规则的科技宣言”的天安门广场上九三大阅兵的震撼场面。九三阅兵是一场中国国防科技工业体系在新时代的盛大检阅,如果我们把镜头拉近,会发现东风系列洲际导弹:从“东风-31AG”到“东风-61”,其背后的核心研发力量,离不开国防科技大学在制导、控制、材料、推进等关键领域的深厚积累。作为“哈军工”最直接的继承者,国防科大在火箭军装备体系中扮演着“大脑”与“心脏”的角色。其研发的先进惯性导航系统、弹道规划算法、突防电子对抗技术,是确保这些“定海神针”指哪打哪、万无一失的核心保障。东风-61的横空出世,其划时代的性能飞跃,正是中国军工体系中“敢为人先的创新特质”与“严谨求实的治学传统”在新时代结出的最璀璨果实。中国首艘电磁弹射航母“福建舰”的成功,标志着中国海军正式迈入“远海防卫+区域拒止”的新时代。其核心的电磁弹射系统、综合电力系统、舰载机指挥控制系统,凝聚了海军工程大学、国防科技大学等院校数十年的心血。特别是歼-35隐身舰载机、空警-600预警机的研发与适配,背后是西北工业大学在气动布局、隐身材料、航电集成方面的顶尖实力。西工大,被誉为“总师的摇篮”,其校友遍布中国航空、航天、航海领域,正是他们,将“为军向战”的价值追求化作了翱翔海天的钢铁雄鹰。歼20的静态展示,向世界传递了中国军工无与伦比的自信,美军的F22到现在出现在哪里还会把弹仓蒙上。歼20和歼35两款五代机的诞生,是成飞、沈飞等主机厂所与西工大、北航、南航等高校协同创新的结果。而更令人震撼的“南天门”计划概念模型——“白帝”空天战机、“鸾鸟”空天母舰,其前瞻性设计与技术预研,同样深深植根于中国国防科技体系所培养的、敢于“拓展自信开放的世界眼光”的战略科学家群体。他们不满足于追赶,而是要定义未来战争的形态。“机器狼”地面无人作战单元、攻击-11隐身无人机、以及传说中的“九天”无人机母舰,构成了中国军队面向未来的“新质战斗力”。这些装备的研发,高度依赖人工智能、集群控制、自主决策等前沿技术。国防科技大学在人工智能、复杂系统工程、无人系统领域的研究处于世界领先地位,其“银河”、“天河”系列超级计算机为这些智能装备提供了强大的算力支撑。这正是中国军工体系中“敢为人先的创新特质”在智能化时代的完美体现。东风-17高超音速导弹早已名震天下,而阅兵场上可能展示的更先进型号,其研发同样离不开国防科技体系。从气动热力学、耐高温材料到制导控制,每一项都是世界级难题。国防科大、哈工程等院校在相关基础研究和工程应用上持续突破,确保了中国在这一“改变游戏规则”的领域牢牢占据制高点。这背后,是“绝对忠诚的红色血脉”所赋予的、为国铸盾的使命感,以及“攻坚克难的奋进姿态”所驱动的不屈意志。可以说,阅兵场上和没有登上阅兵场的中国每一辆战车、每一枚导弹、每一架战机、每一艘舰艇,其“基因图谱”上都深深烙印着中国国防科技教育体系的印记。这不是巧合,而是历史的选择,是精神的传承。从1953年哈尔滨的冰天雪地中诞生的“中国人民解放军军事工程学院”,到今天遍布全国、支撑起中国国防科技工业脊梁的众多顶尖学府与研究机构,“哈军工”这条精神之河奔腾不息,滋养着一代又一代中国军工人的灵魂,汇聚成今日装备井喷式发展的磅礴伟力。“哈军工”在其光辉历程中,凝练并始终践行着的是以“六个始终”为核心的精神谱系,最终铸就了其独特的精神品格与历史丰碑:始终传承绝对忠诚的红色血脉——源于人民军队的根与魂,一切服从国家需要,一切服务国防建设。始终坚守为军向战的价值追求——科研直面战场,育人瞄准胜战,“战场需要什么,就钻研什么”。始终秉持敢为人先的创新特质——在封锁中突围,在荒原上拓路,成就共和国无数个“第一”。始终弘扬严谨求实的治学传统——“三严”作风(严格、严密、严谨),确保每一项成果经得起实战检验。始终保持攻坚克难的奋进姿态——“干打垒”精神,自力更生,艰苦奋斗,再难也要上。始终拓展自信开放的世界眼光——立足国情,放眼世界,消化吸收,自主创新。这“六个始终”,不是口号,是刻在骨子里的行动准则。它们相互贯通、有机统一,共同构成了哈军工精神的巍巍大厦,是其创造奇迹的力量之源,也是其血脉后世院校共同守护的宝贵精神财富。所以,在“哈军工”精神丰碑上,真正让人动容的,不是导弹的射程,不是战机的速度,而是那些在实验室、在病床、在轮椅上,依然用生命燃烧代码、用意志铸就长城的英雄们。战友们应该都记得,在这些英雄当中,占豪此前在文章中写过的国防科技大学王戟研究员就是“哈军工”精神的典型代表。王戟13岁便考入国防科技大学计算机系,曾被誉为“少年大学生”,人生仿佛按下了“快进键”。然而,2013年,一场因过度劳累引发的主动脉夹层破裂,让他经历了多次大手术和双下肢高位截肢。许多人以为他璀璨的科研生涯将就此定格,但王戟却在重症监护室里按下了人生的“重启键”——“只要能够操作键盘,只要能够思考,我觉得一切都好办。”从此,轮椅成了他的“战车”,代码成了他的战场。他不仅毅然重返教学科研一线,更牵头申请并担任了某重大科研项目的首席科学家。项目会议常常一开就是一整天,连年轻同事都感到疲惫,王戟却始终全神贯注。为实地考察,他坐着轮椅奔波于全国各地,坚持“不论严寒酷暑,都跟工程师现场讨论”。这部伤痕累累却依然奋勇向前的“战车”,正是哈军工“始终保持攻坚克难的奋进姿态”最生动的写照。即使在人生最晦暗的病榻上,王戟对党的忠诚与对科研的执着也未曾熄灭。在重症监护室,他身体多处无法活动,唯独双手可以动,便每天坚持翻阅学术论文,了解最新科研动态。病房成了他的临时办公室,他在那里听取学生报告、指导研究方向。这份在绝境中仍心系国家和军队重大需求的执着,深刻体现了 “始终传承绝对忠诚的红色血脉” 和 “始终坚守为军向战的价值追求” 。王戟的感人之处,不仅在于其个人的卓越成就,更在于他作为师者的传承与奉献。他的恩师陈火旺院士曾在他毕业纪念册上赠予“宁静致远”四个字,王戟则用一生来践行。他亲自为年轻教师示范如何指导学生,用板书推导这种“硬核”方式培养学生扎实的学风,这正是哈军工 “始终弘扬严谨求实的治学传统” 的细微体现。他培养的70多名学生中,许多已成为国家和军队的科研中坚力量,实现了哈军工精神薪火相传的生动局面。王戟研究员的故事告诉我们,“哈军工”精神从未远去,它已融入我军国防科研的血脉,它在某个时刻会化作在轮椅上依然奔腾不息的创新热血,化作病榻前依然紧盯前沿的锐利目光,化作拼搏与奋斗的各种磅礴动力。我们在阅兵场上、航展上、媒体上看到的那些高精尖装备,正是因为有千千万万个如王戟一般的军工人,以非凡的意志与智慧,默默为祖国的钢铁长城添砖加瓦,才最终汇聚那些让全世界瞩目的伟大成就、和平力量。其实,占豪一直有个建议,像王戟研究员的事迹就应该进我们中小学的课本,因为他的伟大精神太符合这个时代了!他的身残志坚,他对党和国家的忠诚,他的强大科技创新能力,他践行的为师重道的胸怀,这些都是最好的塑造青少年心智的精神丰碑,是当下青少年最需要的榜样!

从阅兵场上的钢铁洪流到远海深蓝的国之重器,中国军工崛起的核心逻辑,此时此刻,相信战友们也应该都彻底懂了!