花舞影:“空投四五本毛选”并不能解决拉美革命的8个问题

【文/东方军事专栏作者 花舞影】

“立天地、展鲲鹏,薪火相传志恢弘”,我们伟大的祖国自她上一次浴火重生,已翻越了七十六遍寒暑、迎送了七十六载春秋。

刚刚度过国庆假期的我们,正处在中华上下五千年间作为普通人生活最为静好的岁月,但我们的星球却并非现世安稳。国际局势变乱交织、脱钩断链肆虐横行,我们努力维护的和平发展正当权利受到内外敌人严峻挑战,霸权主义通过收割世界掩盖自身治理问题、转移内部阶级矛盾的趋势愈发明晰。背靠一个强大独立的主权,从未像今天这样令漂海的游子倍感庆幸;拥有一个服务人民的政权,从未像今天这样令造访的洋人感慨万千。

当漫漫旅途上一时只有影子相伴前行,“意气风发斗志昂扬”的旋律很容易在心中渐次磨损,变成惯性驱使的陈词滥调。然而,倘若我们的目光离开中国乃至东方,去到地球另一端的天涯海角、去那些至今仍受着门罗主义霸权予取予求的国家,听听用另一种语言填词成《Por el camino marchamos》的“我们走在大路上”,回顾他们曾与我们同行的先驱者中途失败的往事,或许能更清晰地注意到,自己一路走来,已砍倒了多少荆棘、越过了多少陷坑。

一、从一群“感性左倾”的知识分子,到一个扎根人民的钢铁组织

红楼飞雪,一时英杰。先哲曾书写,爱国、进步、民主、科学……

——《燕园情》

送君送到大路旁,君的恩情永不忘。农友乡亲心里亮,隔山隔水永相望……

——《怒潮·送别》

为什么资产阶级专政下可以有多党制(代议民主)、两党制、一党独大和法定一党制等多种政体实践,而无产阶级专政下不能实行多党制?

根据定型时的列宁主义理论,无产阶级按定义不掌握生产资料,相比单个个体就可能调动巨大力量的资产阶级,其势力是分散和微弱的。如果其将力量授予多个代表(形成多个共产党)相互倾轧,在资产阶级专业化的政治攻势面前,极易被各个击破。因此,“党的建设”——对民主决议令行禁止万众一心的单一政党,是“武装斗争”的基础;党自己确立清晰的思想和组织边界,则是“统一战线”不会导致自我溶解的保证。

从一群怜悯劳动人民苦难、在书斋中坐而论道的知识精英,到团结如一、“好比种子”在群众中生根发芽的共产党人,是一个国家共产主义革命中,堪比商品-货币转换过程的“惊险的一跃”。实现这一步飞跃,需要的是党的基础(无产阶级)的团结、党自身的团结,以及严格的组织纪律和政治纪律。

1.党内团结的问题。

一百余年后回望历史,中国共产党已经成为世界上极少数从未因政见发生持续性顶层分裂的共产党。虽然陈独秀和个别托派分子曾尝试“另组新党”,但最终都被淘汰,党从未围绕类似两个报刊的东西发生大面积政见裂解,也从未在外界产生较大规模的平行党,始终是一个完整代表中国无产阶级、争论内部解决、对外团结一致的战斗集体。

中国革命和中国共产党命运的转折点——遵义会议

相比之下,拉美的共产主义运动绝大多数都没有跨过这“建成稳定组织”的第一关。

以历史悠久的秘鲁共产党为例,自9个社会主义知识分子组成“利马集团”以来,党组织由于创建者之间的思想争论不断发生组织分裂,首先因共产国际问题分裂为秘鲁共产党和“秘鲁社会党”(实际上是一个共产党,已被历史淘汰),然后因议会斗争问题分裂出武装化的“民族解放军”(ELN)和“革命先锋队”。1960年代因中苏论战,秘共分裂出亲中的红旗派,红旗派再次分裂成今天的“秘鲁共产党-红色祖国”(PCP-PR)和光辉道路(正式自称仅为“秘鲁共产党”),PCP-PR又进一步拆分出信仰中国特色社会主义道路的“秘鲁共产党-红色祖国(克丘亚语)”(PCP-PLL)。

目前秘鲁有7个继承自早期秘共的大型合法或非法组织自称秘鲁共产党,外围还有约20个合法或非法的自称信仰马列主义、但没有系统性政纲的社团或武装组织,没有任何一个能主导对马克思列宁主义及其本土发展的解释权。在秘鲁社会不发生大规模崩溃的情况下,它们各方事实上已经互相锁死了自身的发展上限。

在这方面拉美唯一较为成功的反例是古巴,卡斯特罗的七二六运动(古巴革命军)、原本怀疑卡斯特罗的“老古共”——人民社会党和部分爱国学生的“革命指导委员会”在1965年顺利整合成了统一的新古共。

拉美共产党和革命组织处理内部团结问题上的总体失败,其实很多都是可以通过重视“中国细节”避免的。例如著名的“团结-批评-团结”公式——从团结的愿望出发,经过批评或者斗争,达到新的团结,几乎所有打着“毛主义”旗号的拉美共产主义组织都没有做到。他们将天主教会那套异端绝罚的思维方式用到内部矛盾中,对无血债的不同立场左派知识分子、相同信仰但不同组织的广义战友、具体意见不合的党内同志等,一概以“武装斗争”代替说理斗争、把滥用暴力当成执行纪律,导致了团队文化的黑帮化。

又如,敬爱的周总理从一开始主持特科工作就强调“三不”原则:不许乱打叛徒(危害大的才打)、不准打公开的特务、不准搞绑票,并定下了特科以警卫而非破坏为主、一般不搞暗杀、不用美人计的道德底线。后来古巴支持的很多拉美游击队反其道而行之,他们大搞绑架、暗杀、劫机,搞成了恐怖组织,本质上是“信对了上帝就可以不择手段”那一套价值观,只是把圣经换成了马恩全集。这些组织最终也没有成事的,反而对共产主义在当地民间的整体形象造成了长久损害。

2.阶级基础内部整合的问题。

列宁本人在“无产阶级多党制”问题上,最初并未意识到这是不可行的;后来他提出的理论分析(见第1节开篇)也主要假设无产阶级整体的分裂,而非后来在世界各国实际大量发生的、马列主义知识分子在政见细节上的分裂。然而,在他身后,南美洲真的贡献了一个因“党所依赖的无产阶级内部整体整合失败”葬送革命事业的例子——位于委内瑞拉东侧的圭亚那。

虽然如今少为人所知,圭亚那其实曾是仅次于古巴的美洲革命输出中心,包括格林纳达新宝石运动和南美多个游击队在内的共产主义者均曾在此受训。圭亚那获得这样的地位,源于英国殖民者撤出后,以绝对优势执政的人民进步党颁布新党纲,宣布自己其实并非社民党,而是共产党,实现了“反向”和平演变。

然而,人民进步党始终未能解决党内非洲人和印度裔(圭亚那的两种主要人口,均由英国殖民者带到当地繁衍而成)之间的矛盾。虽然高级干部的矛盾源于路线之争而非种族,但由于两名主要领导人——贾根和伯纳姆均有意识地利用族裔关系发展党员,最终在右派面前一党独大的人民进步党大致按族裔崩裂成了两派。

1957年大选中,两派公然各自提名代表参加,最终分裂为两个不同的共产党——人民进步党(印裔党员支持)和人民国大党(非裔党员支持),并长期争夺执政权直到今天;这种“共产党的多党制”使该国从未建立写入宪法的稳定无产阶级专政。

1990年代后,人民国大党逐渐褪色为社民党;人民进步党虽参加共产党与工人党国际会议,但其实际意识形态一般不再被视为科学社会主义。2024年,人民进步党三十二大党纲将“马克思列宁主义”删除。两个党虽然仍轮流执政圭亚那,但都基本退化为基于族裔的第三世界选举党。

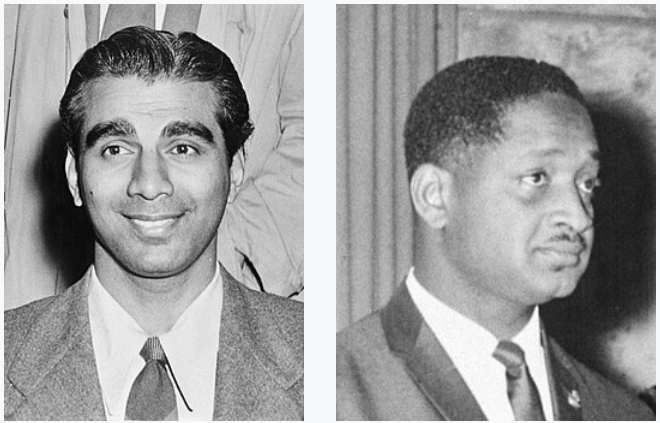

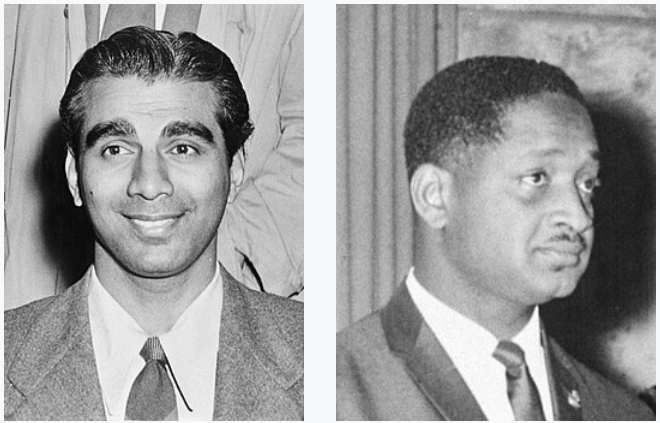

圭亚那人民进步党早期的两大领导人,贾根(左,印度裔)和伯纳姆(右,非裔)

如果把标准放宽,历史上的秘鲁共产党(红旗)和当代玻利维亚左派的联合体——争取社会主义党(MAS)的分裂,也可以视为阶级基础的分裂;前者分裂成主要由沿海地区工人师生支持的“秘鲁共产党-红色祖国”、“原始红旗派”[今“秘鲁共产党(马列)”],以及基本盘位于中部内陆瓦曼加国立大学(UNSCH)和安第斯山区农村的著名恐怖组织——光辉道路;后者分裂成主要依赖社会主义意识形态理念派的阿尔塞建制阵营、罗德里格斯反建制阵营,以及主要依靠克丘亚-艾玛拉土著尤其科恰班巴古柯农的莫拉莱斯阵营。

1 2 3 下一页 余下全文二、世界上的事,怕就怕“认真”二字

送郎当红军,红军最文明。公买哪,公卖呀,大家来欢迎。送郎当红军,切莫想家庭。家中哪,事务呀,妹妹会小心。哎呀我的郎,当红军……

——《送郎当红军》

黑个隆冬天上,出呀出星星;黑板上写字,放呀放光明。什么字?放光明;学!习!学习二字我认得清。要把道理说分明:庄稼人为甚要识字?不识字不知道大事情……

——《夫妻识字》

让中国革命得以走到1949年10月1日的很多经验,根据地、“三八作风”、“三大法宝”、“三大纪律八项注意”、“团结-批评-团结”公式等等,在它们已众所周知的今天,如果放到近代史纲要期末试题、党校结业考试或者学习强国APP的选择题里,似乎都不过是简单枯燥的常识。

然而,“世界上怕就怕‘认真’二字,共产党就最讲‘认真’。”如果把这些日常小事落实出来,每次保质保量做满、长年累月坚持不懈,如果作为干部让一大批人做到这个过程,简单就变成了困难,枯燥变成了挑战,常识变成了常人眼中的反常识。

限于篇幅,本节只举几个有代表性的例子:

3.落实和坚守群众纪律的问题。

“三大纪律八项注意”并不是什么玄门奥义,其作为文字的存在甚至不具有独创性。早在1858年,曾国藩为湘军谱写的《爱民歌》就有“第一扎营不贪懒,莫走人家取门板;莫拆民房搬砖石,莫踹禾苗坏田产。莫打民间鸭和鸡,莫借民间锅和碗……第二行路要端详,夜夜总要支帐房;莫进城市占铺店,莫向乡间借村庄”等歌词,同为简明白话风格,比《红军纪律歌》长得多,涉及的“注意点”甚至更加事无巨细。

然而,唱着《爱民歌》的湘军并未真正将其落实为纪律。由于补给缺乏等原因,他们沿途烧杀抢掠,在天京甚至进行了成吉思汗式的大规模屠城。

在艰苦的草创环境、在缺乏基础的游击区,严抓群众纪律是非常困难的,但“不严”的后果也尤其严重。《铁道游击队》有一段政委李正对队员拦路劫牛的批评:

——“你们就这样搞牛么?”

——“你们搞错了!这样做,就是抢劫。这样搞,我们就会完全失掉作为人民部队的称号,人民会像对汉奸和‘中央军’一样痛恨我们。要知道,在这艰苦斗争的环境里,我们失掉了人民的支持,敌人就会把我们消灭。”

秘鲁的“光辉道路”从秘鲁共产党分裂后,由于其进入安第斯山区后不尊重克丘亚农村传统习俗,与阶级矛盾并未激化的农村长老发生的冲突,往往演变为与整个村落的冲突。这有些像苏俄国内战争前期城市红军下乡时面临的局面:农村群众不配合军队,个别军人认为“这里的老百姓太反动”,于是以滥用敌我斗争的形式破坏群众纪律。

然而,光辉道路基层并不像苏俄人民委员会那样掌握工业和大城市,也没有接管大部分前政府军、获得靠暴力也足以强推农村的国家机器。结果是,光辉道路在农村留下了媲美甚至超过政府军的恶劣印象,克丘亚农村从1980年代对他们普遍热情欢迎,发展到1990年代初以后纷纷自发组织村级民兵,配合自己十分讨厌的秘鲁政府军一起阻击他们。加上其他原因,“光辉道路”在秘鲁的全国范围昙花一现,目前已被压缩在最贫困的阿布利玛-艾内-曼塔罗河谷地区(VRAEM),而且内部四分五裂,几乎演变成了类似拉美普通流寇帮派的组织,实现了前面李正的预言。

“光辉道路”(SL)游击区的缩小,橙红色区域为VRAEM,蓝色为提提喀喀湖

4.城市中央与农村苏区的关系问题。

中国革命在1930年代初曾进入一个非常麻烦的阶段:由于知识分子-工人源头和早年大革命时代的合法斗争,党的中央权力机构在非法化后(即四一二-七一五反革命政变后)仍留在大城市。然而,随着“农村包围城市”理念取得初步成功,武装割据在部分农村地区实现,保卫根据地客观上产生了一支比城市中央更加强大的武装力量(红军的规模和正规化水平显然远远超过了红队),而政权建设客观上产生了一套比城市中央更贴近实际政府的统治体系。

存在内部张力的城市中央和农村党组织、政权(国家)组织,应当如何平衡或取舍?

在中国,我们原本并没有答案,蒋介石的高压政策帮我们解决了这个问题:1933年,在地下隐匿五年之久的上海临时中央由于在白色恐怖下实在无法再立足,除留下一个交通站外整体搬迁到中央苏区,然后夺了中华苏维埃共和国领导集体的权。虽然这导致了第五次反围剿失败、红军惨重牺牲、中央苏区的丢失和长征,但也意外整合了法理上“党的领导”和根据地政府班子的领导。假设长征和草地分兵因为某种原因仍然发生时,党的合法政治局还在上海,红军在随后一段时间的形势很可能会更加复杂化。

多年后在拉美,秘鲁的“光辉道路”和效仿古巴革命军成立的哥伦比亚革命人民军(即“哥伦比亚革命武装力量”FARC-EP)都遇到了类似的困境。“光辉道路”创始人古斯曼原为大学教授,恋栈舒适且便于治疗皮肤病的城市生活,在他的部队在各地农村作战的时候,他始终没有亲临一线、与根据地政权和部队在一起,而是带着中央长期滞留利马。这导致他本人需要从利马频繁联系前线、远程“微操”指挥,最终暴露行迹被政府抓获。

更糟的是,古斯曼此前“半场开香槟”,甚至还未夺取全国政权,就在组织中塑造了极其离谱的个人崇拜,且没有指定政治局排名(本质上是继承和出事后的顶替关系)。部队在他的这种领导风格下严重缺乏主动性,失去了他的指挥,就不知道接下来该干什么。古斯曼被捕后,“光辉道路”的发展急转直下,大部被政府军击破。

5.“党对军队绝对领导”的问题。

哥革武FARC的情况与中央苏区时期的中国更为相似。但哥共一直学习苏联,对中国的经验不大上心,结果坑在了一件后来将苏联也坑死的大事——军队领导权的问题上。

托考乌三省交界处海拔5364米的乌伊拉雪山

FARC的前身原本是哥伦比亚共产党地方党员自己组织的军队,曾在波哥大以南托利马、考卡、乌伊拉三省交界的山区农村建立了俗称“马奎塔利亚共和国”的革命政权。然而,哥共并不接受“农村包围城市”理念,其中央委员会一直在波哥大活动,主体精力也一直聚焦于城市知识阶层和贫民的合法半合法斗争,在农村开展武装斗争的人并非主流。

结果,“马奎塔利亚共和国”在1964年被哥政府军一举击溃,人员分散流入多个外围武装组织。后来哥共重新整编FARC时,原本对党最忠诚的人脉已丢失,加上哥共一直热衷十月革命式的“一次性”城市暴动或选举夺权,对军队建设不够上心,新建的FARC更像是苏军那样与党结盟、而缺乏受党绝对领导军魂的部队。

长期的若即若离和城市-乡村巨大的“斗争文化”落差,最终导致FARC甩开哥共,变成了一个集政治理念、军事、经济、政权建设于一体的独立王国。然而,FARC缺乏足够数量有政治素养的干部,活动的丛林许多是土著传统地区,革命军新血往往来自强征不理解革命的土著青年入伍。这既劣化了自己的队伍素质,导致整个军队的风气逐渐向当地固有的黑帮文化、毒贩文化靠拢;又导致土著居民大量逃亡,游击区经济凋敝,最终只能长期依赖毒品生意维持,这又反过来造成自身“企业文化”的进一步劣化。

巅峰时期的FARC。曾长期由亲美右派买办执政的哥伦比亚阶级矛盾一直极端尖锐,笔者个人认为,FARC的武装割据本来完全有条件继续维持。他们更多地是输在了自身建设的劣化上。

首页 上一页 1 2 3 下一页 余下全文三、学我者生,似我者死

边区,边区,地呀地方好;劳动,英雄,真呀真不少。行行,都能,把状元出;当一个,农业英雄,真呀荣耀。

人家,英雄,是人家的功;自己眼发红,又有个什么用?人人,都能,把劳动英雄来做;今年的生产,要更加油来,更加劲来,更多加工……

——《兄妹开荒》

拉美一些特有问题,从毛选和中国近现代史中根本找不到答案,或者中国的答案并不适合拉美。这是当地一些自称“效仿中国道路”的共产主义力量最终失败的重要原因。

6.共产党旗号的问题。

我们知道,古巴革命是“先建军、再建国、最后建党”成功的,在完全夺取政权并获得苏联保护后,才建立了古巴共产党。

一方面,如果卡斯特罗一开始就打出红旗,很难想象他能在这个美国直接驻军的半殖民地夺取政权,而不将美军从基地引出来。另一方面,与很多人以为的不同,作为深受北美文化影响的“域外美国”和天主教社会,古巴人早期对革命的热情高度集中在卡斯特罗这个人,至于政见,他们更接近于“卡斯特罗信仰什么,他们就相信什么是好的”——除少数知识分子外,早期古巴基层对共产主义意识形态的接受度其实非常低:截至1970年代初,古巴共产党员占人口比例不到1%,是世界上最小的执政共产党。直到1976年,古巴才正式宣布建成社会主义政治制度。

古巴革命胜利初期的上山下乡“识字战役”(Campaña de Alfabetización)

“不能在政权稳固前亮明身份”,这是美洲革命一个重要的地域性特色教训,危地马拉、萨尔瓦多、尼加拉瓜和格林纳达的类似共产主义革命都因未能做到这点,中途招来了美国政府亲自下场。以“建成古巴式的宪法马克思列宁主义国家”为标准衡量,以上四国的革命最终都宣告失败。

除古巴外,前面提到的圭亚那人民进步党,起初也是用这样“先执政、再跳反”的套路夺取了政权。不过他们仍然“跳”得太早了,人民进步党第一次当选时,英国人尚未完全撤离,他们自己无法彻底掌握政府,结果是未能像古巴那样立即建立无产阶级专政、废除给自己未来按族裔分裂埋下隐患的多党制。

7.社会主义者与土著的关系。

一方面,拉美知识分子如果要追溯一些足以“自古以来”或自外于西方的传统,通常会追溯到抽象化的土著文化,在墨西哥谷地、中美洲和安第斯山区等拥有发达古代文明的地区尤其如此。

秘鲁共产主义运动曾经非常活跃,一个重要原因是,以马里亚特吉为代表的早期秘鲁社会主义者将印加文化传统中的公有制理念(印加文明在某些方面有点像一个“农业封顶生产力世界”中已实现的共产主义社会,这个将来另行讨论)与共产主义信仰进行了成功的类比挂钩,使其深入人心、激起了当时秘鲁知识分子极大的民族自豪感——“原来西方最先进的东西和我们的古老传统暗合!”这种“爱国=土著=印加=左派”的心态,甚至部分影响到只有一半继承安第斯文明的玻利维亚。

莫拉莱斯站在1780年代艾玛拉土著起义女英雄巴托丽娜·茜飒的画像下发表讲话

另一方面,在拉美共运武装斗争中,由于美洲的“定居者文明”特质,边远游击区往往是原住民传统活动范围,这使群众问题往往与现实中的民族关系交织在一起。

格瓦拉在玻利维亚东南部的游击队仅维持了约一年即告失败,一个重要原因就是未注意与当地农村瓜拉尼原住民特殊文化的结合,遭到了后者孤立:

“与这些农民交谈,就像与雕像交谈。他们没有给我们任何帮助;更糟糕的是,他们中许多人变成了告密者。”

其实据笔者所知,1960年代北查科边远地区的玻利维亚瓜拉尼人,有相当部分尚不会说西班牙语,或者只会一些简单句子。不清楚当时的格瓦拉是否已经看过中国工农红军彝海结盟和18军进藏经历的事迹细节,但他似乎从来没有真正意识到,自己是在一个既不同于阿根廷、也不同于古巴(这两国的共同点是几乎没有文化族群原住民)的古老民族地区开展工作,当地群众基础与那些阶级矛盾深刻、基本文化相通(例如完全基于天主教的初始世界观和基于定居者历史的集体记忆)、对“外来人”和思想融合态度开放的海港大城市有很大的差别。

彝海结盟的现实历史并不像影视作品中看起来那样水到渠成,其中包含了许多印证刘邓在大别山时代名言“老百姓并不是注定要跟我们走”的细节。而被忽略的细节,往往是决定模仿者成败的。

事实上,由于拉美许多左翼游击队缺少尊重土著民族习惯、发展程度及其环境中阶级-民族矛盾不同优先级的意识,更没有为土著人提供切实生活改善。这导致在土著地区发生的游击战活动中,土著往往认为交战双方是两批白人混血人在自己土地上的“外战”,谁都不代表自己的利益,土著区未能成为可靠的根据地。危地马拉、萨尔瓦多、尼加拉瓜内战以及前面提到的“光辉道路”和哥革武的历史,都能部分观察到这样的情况。

8.无产阶级政党与同阵营社会党、民族资产阶级政党/政权的关系。

目前拉美地区的共运中,除古巴夺取了政权外,包括尼加拉瓜、委内瑞拉在内的所有国家,都处在“大革命”或“准备大革命”的历史阶段。应当说,由于中国的第一次国内革命以资产阶级政变背刺告终(这既不同于“国民党自己共产化”的古巴,也不同于共产党与非国大一直稳定合作到今天的南非),中国革命在这一时期的经验大多是不能直接借鉴的。然而,“合作中党组织的维持”算是一个例外。

1960年代末,秘鲁成立了贝拉斯科将军为首的武装部队革命政府,与苏联修好、推行改良主义社会政策。新形势导致刚从秘共分裂出来的红旗派内出现了“支持民族资产阶级革命政府”和“反对民族资产阶级革命政府”的争论,前者指责后者不接地气,后者指责前者背弃原则。最终,整个政党被“对一个外部有利变化的评价”这样奇怪的议题裂解成“马列派”与“红色祖国”派。

玻利维亚共产党在格瓦拉失败后,于1985年整合了一个左翼大联盟(后来发展为现执政党MAS),将自己的主体融入进去(除维持党名分裂出去、在2003年注销的那部分外)参与选举,放弃了自己的组织。结果,随着2024年以来的阿尔塞-莫拉莱斯分裂和2025年大选失败,从共产主义者到民主社会主义者的整个玻利维亚左翼力量被一锅端,预计一个相当长的时期内都无法恢复元气。

由于原本依附于MAS的共产主义者都被打成了原子化的零散个体,要重新回到相当于大革命的阶段,玻利维亚还有很长的路要走。

结语

敌人的骑兵不可怕,沉着应战来打他。目标又大又好打,排子枪快放齐射杀。无敌的红军是我们,打败了敌人百万兵。努力再学打骑兵,我们百战要百胜……

——《打骑兵歌》

我国的国际新闻涉及外国进步运动话题的评论区里,经常看见一种满怀优越感的论调:“给他们空投四本或五本毛选……”

五本毛选,五本毛选。好像手里有五本毛选,就可以包打天下了!

马恩经典著作好比数学公理,而列宁、斯大林著作和毛选,好比其应用于俄国、中国社会的物理定律。它们永远闪耀着真理的光辉,但中国大部分拥有它们的理科生最终并不能考上清华姚班、北大光华,世界上大部分拥有它们的仁人志士、革命政党,截至目前,并没有建起一个富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化国家。

就像根据物理定律对自然现象建立数学模型、求解之以获得对自然认知的过程一样,即使掌握着正确的指导思想,也不会天然获得正确的结论。中国革命的成功历史,好比带答案的例题,虽然看起来使得后来人“解应用题”变得简化了,但却也同时引入了照抄“本本”答案、与对现实的和解之间,“发展”与“扬弃”如何结合的新问题。

猛攻,猛攻,锤碎这帝国主义万恶丛!奋勇,奋勇,解放我殖民世界之劳工。 何论黑白黄?无复奴隶种!(瞿秋白《赤潮曲》)

拉美的历代先烈从上世纪至今,为争取独立的主权、人民的政权,积累了大量失败的悲壮记忆,其中不乏效仿苏联、效仿我国不同时代路线、进一步自行发展的尝试。

在这个动荡的时代里,美国对拉美尤其拉美左翼的压迫空前增强,他们要将危机转化为机遇,不可能完全依赖外援,仍需要自己亲自变革自己环境的奋斗。而对我们自己来说,从这些“他者”视角重新审视自己的历史,作为一种对让我成为今日之我、让中国成为今日之中国的峥嵘岁月的重温,当是别有意义的。

本文系东方军事独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,转载请注明出处,否则将追究法律责任。关注东方军事微信guanchacn,每日阅读趣味文章。

首页 上一页 1 2 3 余下全文【文/东方军事专栏作者 花舞影】

“立天地、展鲲鹏,薪火相传志恢弘”,我们伟大的祖国自她上一次浴火重生,已翻越了七十六遍寒暑、迎送了七十六载春秋。

刚刚度过国庆假期的我们,正处在中华上下五千年间作为普通人生活最为静好的岁月,但我们的星球却并非现世安稳。国际局势变乱交织、脱钩断链肆虐横行,我们努力维护的和平发展正当权利受到内外敌人严峻挑战,霸权主义通过收割世界掩盖自身治理问题、转移内部阶级矛盾的趋势愈发明晰。背靠一个强大独立的主权,从未像今天这样令漂海的游子倍感庆幸;拥有一个服务人民的政权,从未像今天这样令造访的洋人感慨万千。

当漫漫旅途上一时只有影子相伴前行,“意气风发斗志昂扬”的旋律很容易在心中渐次磨损,变成惯性驱使的陈词滥调。然而,倘若我们的目光离开中国乃至东方,去到地球另一端的天涯海角、去那些至今仍受着门罗主义霸权予取予求的国家,听听用另一种语言填词成《Por el camino marchamos》的“我们走在大路上”,回顾他们曾与我们同行的先驱者中途失败的往事,或许能更清晰地注意到,自己一路走来,已砍倒了多少荆棘、越过了多少陷坑。

一、从一群“感性左倾”的知识分子,到一个扎根人民的钢铁组织

红楼飞雪,一时英杰。先哲曾书写,爱国、进步、民主、科学……

——《燕园情》

送君送到大路旁,君的恩情永不忘。农友乡亲心里亮,隔山隔水永相望……

——《怒潮·送别》

为什么资产阶级专政下可以有多党制(代议民主)、两党制、一党独大和法定一党制等多种政体实践,而无产阶级专政下不能实行多党制?

根据定型时的列宁主义理论,无产阶级按定义不掌握生产资料,相比单个个体就可能调动巨大力量的资产阶级,其势力是分散和微弱的。如果其将力量授予多个代表(形成多个共产党)相互倾轧,在资产阶级专业化的政治攻势面前,极易被各个击破。因此,“党的建设”——对民主决议令行禁止万众一心的单一政党,是“武装斗争”的基础;党自己确立清晰的思想和组织边界,则是“统一战线”不会导致自我溶解的保证。

从一群怜悯劳动人民苦难、在书斋中坐而论道的知识精英,到团结如一、“好比种子”在群众中生根发芽的共产党人,是一个国家共产主义革命中,堪比商品-货币转换过程的“惊险的一跃”。实现这一步飞跃,需要的是党的基础(无产阶级)的团结、党自身的团结,以及严格的组织纪律和政治纪律。

1.党内团结的问题。

一百余年后回望历史,中国共产党已经成为世界上极少数从未因政见发生持续性顶层分裂的共产党。虽然陈独秀和个别托派分子曾尝试“另组新党”,但最终都被淘汰,党从未围绕类似两个报刊的东西发生大面积政见裂解,也从未在外界产生较大规模的平行党,始终是一个完整代表中国无产阶级、争论内部解决、对外团结一致的战斗集体。

中国革命和中国共产党命运的转折点——遵义会议

相比之下,拉美的共产主义运动绝大多数都没有跨过这“建成稳定组织”的第一关。

以历史悠久的秘鲁共产党为例,自9个社会主义知识分子组成“利马集团”以来,党组织由于创建者之间的思想争论不断发生组织分裂,首先因共产国际问题分裂为秘鲁共产党和“秘鲁社会党”(实际上是一个共产党,已被历史淘汰),然后因议会斗争问题分裂出武装化的“民族解放军”(ELN)和“革命先锋队”。1960年代因中苏论战,秘共分裂出亲中的红旗派,红旗派再次分裂成今天的“秘鲁共产党-红色祖国”(PCP-PR)和光辉道路(正式自称仅为“秘鲁共产党”),PCP-PR又进一步拆分出信仰中国特色社会主义道路的“秘鲁共产党-红色祖国(克丘亚语)”(PCP-PLL)。

目前秘鲁有7个继承自早期秘共的大型合法或非法组织自称秘鲁共产党,外围还有约20个合法或非法的自称信仰马列主义、但没有系统性政纲的社团或武装组织,没有任何一个能主导对马克思列宁主义及其本土发展的解释权。在秘鲁社会不发生大规模崩溃的情况下,它们各方事实上已经互相锁死了自身的发展上限。

在这方面拉美唯一较为成功的反例是古巴,卡斯特罗的七二六运动(古巴革命军)、原本怀疑卡斯特罗的“老古共”——人民社会党和部分爱国学生的“革命指导委员会”在1965年顺利整合成了统一的新古共。

拉美共产党和革命组织处理内部团结问题上的总体失败,其实很多都是可以通过重视“中国细节”避免的。例如著名的“团结-批评-团结”公式——从团结的愿望出发,经过批评或者斗争,达到新的团结,几乎所有打着“毛主义”旗号的拉美共产主义组织都没有做到。他们将天主教会那套异端绝罚的思维方式用到内部矛盾中,对无血债的不同立场左派知识分子、相同信仰但不同组织的广义战友、具体意见不合的党内同志等,一概以“武装斗争”代替说理斗争、把滥用暴力当成执行纪律,导致了团队文化的黑帮化。

又如,敬爱的周总理从一开始主持特科工作就强调“三不”原则:不许乱打叛徒(危害大的才打)、不准打公开的特务、不准搞绑票,并定下了特科以警卫而非破坏为主、一般不搞暗杀、不用美人计的道德底线。后来古巴支持的很多拉美游击队反其道而行之,他们大搞绑架、暗杀、劫机,搞成了恐怖组织,本质上是“信对了上帝就可以不择手段”那一套价值观,只是把圣经换成了马恩全集。这些组织最终也没有成事的,反而对共产主义在当地民间的整体形象造成了长久损害。

2.阶级基础内部整合的问题。

列宁本人在“无产阶级多党制”问题上,最初并未意识到这是不可行的;后来他提出的理论分析(见第1节开篇)也主要假设无产阶级整体的分裂,而非后来在世界各国实际大量发生的、马列主义知识分子在政见细节上的分裂。然而,在他身后,南美洲真的贡献了一个因“党所依赖的无产阶级内部整体整合失败”葬送革命事业的例子——位于委内瑞拉东侧的圭亚那。

虽然如今少为人所知,圭亚那其实曾是仅次于古巴的美洲革命输出中心,包括格林纳达新宝石运动和南美多个游击队在内的共产主义者均曾在此受训。圭亚那获得这样的地位,源于英国殖民者撤出后,以绝对优势执政的人民进步党颁布新党纲,宣布自己其实并非社民党,而是共产党,实现了“反向”和平演变。

然而,人民进步党始终未能解决党内非洲人和印度裔(圭亚那的两种主要人口,均由英国殖民者带到当地繁衍而成)之间的矛盾。虽然高级干部的矛盾源于路线之争而非种族,但由于两名主要领导人——贾根和伯纳姆均有意识地利用族裔关系发展党员,最终在右派面前一党独大的人民进步党大致按族裔崩裂成了两派。

1957年大选中,两派公然各自提名代表参加,最终分裂为两个不同的共产党——人民进步党(印裔党员支持)和人民国大党(非裔党员支持),并长期争夺执政权直到今天;这种“共产党的多党制”使该国从未建立写入宪法的稳定无产阶级专政。

1990年代后,人民国大党逐渐褪色为社民党;人民进步党虽参加共产党与工人党国际会议,但其实际意识形态一般不再被视为科学社会主义。2024年,人民进步党三十二大党纲将“马克思列宁主义”删除。两个党虽然仍轮流执政圭亚那,但都基本退化为基于族裔的第三世界选举党。

圭亚那人民进步党早期的两大领导人,贾根(左,印度裔)和伯纳姆(右,非裔)

如果把标准放宽,历史上的秘鲁共产党(红旗)和当代玻利维亚左派的联合体——争取社会主义党(MAS)的分裂,也可以视为阶级基础的分裂;前者分裂成主要由沿海地区工人师生支持的“秘鲁共产党-红色祖国”、“原始红旗派”[今“秘鲁共产党(马列)”],以及基本盘位于中部内陆瓦曼加国立大学(UNSCH)和安第斯山区农村的著名恐怖组织——光辉道路;后者分裂成主要依赖社会主义意识形态理念派的阿尔塞建制阵营、罗德里格斯反建制阵营,以及主要依靠克丘亚-艾玛拉土著尤其科恰班巴古柯农的莫拉莱斯阵营。

1 2 3 下一页 余下全文