作者:印闲生

来源:江宁知府(ID:jiangningzhifu2020)

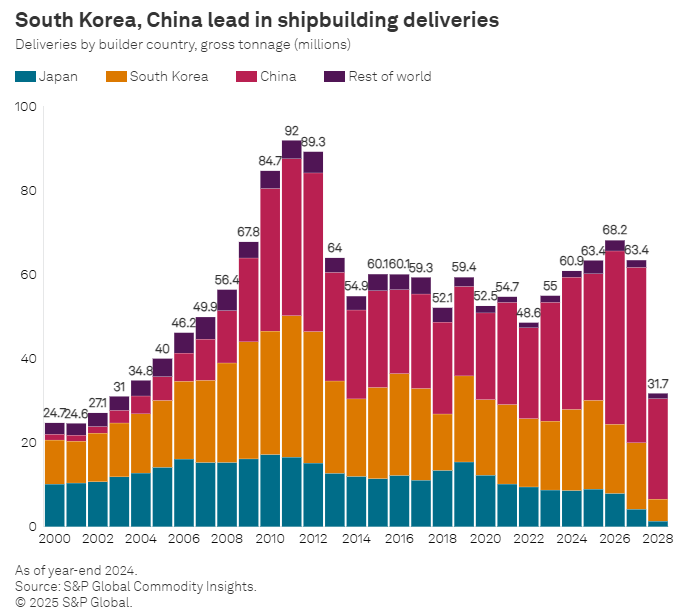

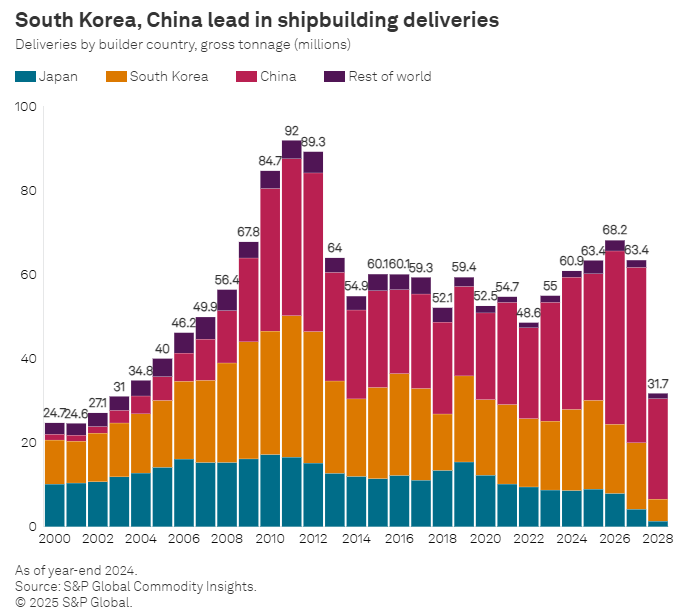

二战刚结束时,美国和英国是造船大国;到1960年代,日本开始在造船业方面处于领先地位;1980年代,韩国的造船能力迅速提升并超过了日本;2010年代之后,中国又成为造船业的主导力量。最近一两年,随着美国将造船业视为战略产业、试图减少对中国的依赖,印度变得十分兴奋,莫迪总理表示将全力扶持印度造船业发展,力争“未来十年内成为世界前五大造船国之一”。地理位置方面,印度位于全球主要航线上,海岸线漫长,具备发展船舶建造及维修业的先天条件,可以为全球买家提供一种东北亚之外的替代方案。劳动力方面,印度人工非常便宜,满足劳动力密集型行业的需求。工业基础方面,印度是有大型造船厂的,其国营的科钦(Cochin)造船厂近期首次从法国海运企业手中获得了小型集装箱船订单,日本三井商船也在考虑对该公司下单。国际政治方面,中美对立导致一些国家认为从中国订购船舶的风险上升,印度打算抓住这部分避险需求,促进造船业跨越式发展。10月29日,莫迪亲临孟买出席国际海事展,他在发表演讲时宣称“21世纪,印度海事产业正以惊人的速度和活力蓬勃发展”,承诺将积极致力于扶持造船业和港口建设。据印度官方介绍,2023年完工的船舶数量约为200艘,达到2020年的近三倍。不过从绝对数量上看,印度船厂的手持订单按艘数计算只有中国的2%,按总吨计算则不足中国的0.2%,甚至还比不上越南和菲律宾。事实上,大型海运船舶通常可运营20年以上,造船企业需通过长期的性能检验和售后服务保障后,才能赢得海运企业的信任。与莫迪的夸张性言论相比,科钦造船的董事长显得偏保守,他在一场小组讨论中表示:“印度造船业的发展离不开长期视角与持续投资,我们需要做好放眼15年后、耐心推进业务的准备。”2015年6月在科钦造船厂出坞的印度国产航母。科钦造船厂是印度造船业的核心力量,在日本三菱重工的技术支援下建成。作为二战后独立的发展中大国,中国和印度在实现工业化的路径上存在一些相似之处。1950年代,中国在苏联和东欧的支持下启动了声势浩大的“156项”重点工程,涵盖钢铁、煤炭、石油、化工、机械、军工等领域。以这些项目为核心,又推动了900多个大中型配套项目,最终初步建起了工业经济体系。到1959年,我国的钢铁、煤炭、电力、石油等主要重工业产品产量已大致相当于苏联第一个五年计划时的水平,接近或超过日本1937年的水平。而同期的印度并没有任何国家对它进行产业转移——印度独立时,斯大林对甘地和尼赫鲁持非常负面的看法,将其视为英国和垄断资本主义的工具,两国关系非常冷淡。苏联和印度的友好关系始于1955年,当年6月,印度总理尼赫鲁访问莫斯科;秋天,赫鲁晓夫回访印度。之后赫鲁晓夫特别希望把印度拉拢进社会主义阵营,构筑“苏-中-印”的大三角格局,因此启动了对印度的一系列援助工作。但一鼓作气再而衰,况且印度还不是正牌社会主义国家,所以与当初援华的规模相比,苏联援助印度的力道要低许多。直到苏联解体前,印度获得的苏援项目共有102项,其中投产的80项,这些项目成为今天印度重工业和国防工业的骨干企业。1980年代,印度1/3的钢锭、1/5的电力、60%的石油、30%的石油衍生产品、80%的冶金设备、60%的电器设备,都是苏联援助项目生产的。说来有趣,因为后来中苏分裂的教训,使得苏联援助印度时处处留一手,更喜欢直接向其出售工业制成品,从军用汽车、军火弹药到重炮、坦克、导弹、米格战机、军用直升机、运输机,甚至潜艇、军舰等常规武器,几乎无所不包。这种“授人以鱼”而不“授人以渔”的思路,一直延续到今天俄罗斯与印度的合作。1984年,在中美建交五年之后,里根政府终于拿出了第一版完整的合作方案。美国将中国定义为“不结盟友好国家”,双方签订了《工业技术合作协定》《科学和技术合作协定》《文化协定》等七项协议,甚至还草签了《和平利用核能合作协定》(因核技术太敏感被搁置,1998年才批准)。

军迷朋友一般都清楚,052级驱逐舰的首舰112号用的就是美国通用公司的燃气轮机(合同于1985年6月签订)。还有大家熟悉的美国出口中国那24架民用“黑鹰”直升机,也是这一时期的标志性合作项目(合同于1984年7月签订)。仅1985年,美国商务部便收到269项对华技术出口的申请,其中被否决的比例为11.5%。简单来说,美国出于“有限扶持中国应对苏联”的战略思路,在八十年代向中国出口了部分敏感技术,后续随着中国市场日益开放,又有大量企业投资落地。反观同一时期的印度,始终被绑在苏联战车上,与欧美关系冷淡,直到1990年代才逐渐改善同西方的关系,进度上落后了中国近二十年。2018年6月,莫迪视察恰蒂斯加尔邦比莱钢铁厂,该钢铁厂由苏联援建。新世纪之初,中国紧紧抓住加入WTO的优势,以招商引资作为经济发展的重要引擎之一。这一时期大量来自美国、欧洲、日本、韩国的企业在华生根,客观上也促进了国内整体产业水平的进步。梳理下来,1949年之后中国共吃到了两波技术转移红利:一波来自苏联,一波来自西方——历史的行程叠加个人不懈努力,才有了今天的中国制造。而印度开始被西方重视是2010年代之后的事情了,此时全球化热情逐渐退温,大规模产业转移成为绝响,对待高科技产业大家更是异常谨慎,严防死守。某种意义上讲,2020年疫情之后技术转移的时代就已悄然落幕。印度近些年仅有的产业收获主要集中在电子产品组装领域,以富士康为代表,稍微高级一点的几乎没有,印度制造的存在感甚至远不如越南制造。近日,英国航运咨询公司董事总经理AdamKent在2025年亚洲海事展期间有这样一段发言,他称中国船厂当前的交付效率惊人:“我听到不少船东说,他们的船提前半年交付,这是在日韩几乎无法想象的事情。”“中国船厂的价格优势在过去20年里是其赢得市场的重要武器。数据显示,中国船厂的报价通常比日韩同行低10%至15%,极具吸引力。”“但令人瞩目的是,中国船厂这种价格优势并非以牺牲质量为代价。过去十五年,中国船厂的建造质量有了显著提升。从船东、投资人和设计机构的反馈来看,中国造船质量在很多项目中已可媲美韩国,甚至超过部分日本船厂。”“相较于日韩船厂依赖标准设计、批量建造的模式,中国船厂展现出更高的定制能力。你可以带着自己的设计方案、设备要求、性能指标与中国船厂谈判,他们会尽力满足……”随着技术转移时代结束后,各国纷纷向内发力,将自主创新和高科技应用作为产业破局点。以造船业为例,在机器人技术和工业物联网的推动下,正在经历一场技术革命——激光焊接、数字识别、自动导引车调度、新材料、新能源等技术正在被普遍应用,早已不是当初堆积人力的时代。如果还把主要希望寄托在发达国家技术转移上,想复制全球化时代的经验,很可能会竹篮打水一场空。