这么卷的国产手机充电技术,为什么就是无法倒逼苹果进步?

文 | 华商韬略 泽良

全球所有手机品牌都有一个绕不开的话题,那就是和苹果做对比。

到底A系列好还是骁龙、天玑系列好,系统流畅度是不是能与IOS媲美......围绕这些话题的争论直至今日仍在继续。

唯有一点毫无争议——充电。

作为使用体验环节中至关重要的一节,在电竞、游戏等高耗电使用场景的持续增长下,充电技术一直是苹果的命门之一。

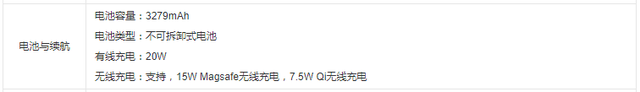

图注:苹果14百科内关于电池部分的描述

在处理器已经更新了十几代的情况下,苹果的充电功率仍长期停留在20W以内,反观中国品牌,在前几日的realme真我发布会中,其新品甚至已经将闪充卷到240W的极限功率。

那么,苹果到底为什么不升级充电技术?国产品牌又是如何一步步实现越级式发展的?

【躺着赚钱的苹果和持续内卷的国货】

苹果在商业维度上的“不能升级”,几乎是业内公认的秘密。

无论从环保角度还是消费者体验角度来说,接口统一都是必然趋势,这也是Type-C能实现大一统的根本原因。但十数年过去了,只有苹果还坚持当着自己“Lightning接口”的钉子户,其间的理由也很简单——Lightning实在是太赚钱了。

据苹果公布的数据,截止2021年,苹果全球的用户数量已达7.85亿,手机、平板、电脑等终端设备都仍是各品类的一哥。

在庞大的用户群体下,购买苹果充电器等设备的需求也与日俱增,但无论你是谁,只要你制作或贩卖苹果的相关配套设备,就逃不出“MFI”的制裁。

MFI全称Made For Ios,也就是苹果官方赋予第三方厂家制造苹果支持设备的权限,第三方厂家需要每年购买MFI认证的年费与相应芯片。业内资料显示,苹果每年仅MFI收取的认证费用就高达30亿美元以上。

不仅价格高昂而且躺着就能赚,苹果实在是找不到理由杀了这只每天下金蛋的母鸡。就连近期欧盟强制苹果转型Type-C接口后,苹果依旧要研制专门的“MFI—Type-C”,就是为了能继续独享这块大蛋糕。

在此基础上,苹果的私有协议很难升级,因此在充电功率上也就持续停滞不前。但在另一边,不受“蛋糕”限制的国产品牌一直没有停止对充电的内卷。

目前,在市面上有三种起源早、影响面广的闪充协议,分别为高通公司制定的QC协议,联发科制定的PE协议与OPPO制定的VOOC协议。

各家技术路线各有不同,以VOOC来说,该技术主要采用低电压高电流方式,在适配器中加装MCU智能芯片,从而实现对电流的精确控制。那句“充电五分钟、通话两小时”的广告语背后就是这个技术。

在三种技术协议普及之后,各家在此基础上迅速研发私有协议,并以软硬件并行研发的方式探索充电极限,小米在2021年就成功发布了自家的澎湃P1自研充电芯片,实现了120W单电芯充电方案。

另一边,这次十分出彩的realme真我,更是在国产手机充电技术的变迁中数次扮演了重要角色。

2020年7月,真我发布125W闪充技术,开启了5G闪充时代;2022年2月,真我新机GTNeo3首次展示了150W UltraDart Charge的充电技术,并留下了240W极限技术的悬念。

仅仅一年后,真我就实现了三级跳,将悬念拉进了现实。

【充电技术,这回真的卷到头了】

“一边是从0开始走的计时器,另一边是从1%开始充起的手机。80秒后,手机冲到了21%,红色低电量提示消失。”

2023年2月9日,在GT Neo5的发布会上,真我宣布推出全球首发量产的240W充电架构,

实现了最新的国际Type-C接口充电协议规定下的最高功率。

这种极限的充电架构意味着什么?

据其官方提供的测试数据显示,在充电30秒的情况下,真我这款新机能实现2小时通话、1局王者荣耀、1小时在线视频、40分钟短视频或3.5小时音乐播放等功能。甚至边玩王者荣耀边充电直至充满也仅需17分钟。

三路百瓦的电荷泵并联设计,从源头攻克了极限功率、充电温度和充电安全相互牵制的复杂问题;12A的定制充电线,采用行业最高规格的加粗铜导线,给电流更大的承载空间......这次的真我,也许真的将充电技术卷到了尽头。

此外,行业首创的觉醒光环系统;联合泰尔实验室打造行业首个电竞五星准则;搭载骁龙8+和独显芯片Plus,144Hz+1.5K旗舰直屏,1500Hz电竞操控引擎,冰芯双相变散热系统Max,同时最高支持16GB+1TB内存组合。从多个方面来看,GT Neo5确实算是真我发展历程中的里程碑式产品,也是其技术迭代、厚积薄发的最好表现。

充电技术的跃迁,也是中国手机品牌的发展缩影。从全面落后到部分超越再到追逐引领,技术破局成了最难走、但也最扎实的一条路。

在这条路上,无数中国品牌前赴后继,有人黯然退场,也有人实现三级跳完成跃迁。

可以预见的是,在不久的将来,以被卷到头的充电技术为起点,越来越多的细分技术将实现从1到2乃至更多的变动,各价格区间带的市场也将日趋激烈。

但无论如何,有一点是绝对的,那就是在这场持续的技术内卷中,消费者终将获益,站到最后的品牌也将完成历史性的转身。

故事和事故都还在继续。

——END——

欢迎关注【华商韬略】,识风云人物,读韬略传奇。

版权所有,禁止私自转载

部分图片来源于网络

如涉及侵权,请联系删除

举报/反馈