为何说殖民掠夺是资本主义,经济全球化的早期表现?

引言

为何说殖民掠夺是资本主义,经济全球化的早期表现?首先,在回答这个问题前,我们需要知道,“十五世纪最后三十多年和十六世纪最初几十年”是资本主义生产方式变革的序幕。在此期间,殖民掠夺进入高潮阶段,创造性和毁灭性兼具的原始积累带给资本主义“生命”。资本原始积累是经济全球化发展的重要推动力,是“资本主义生产时代的曙光”。

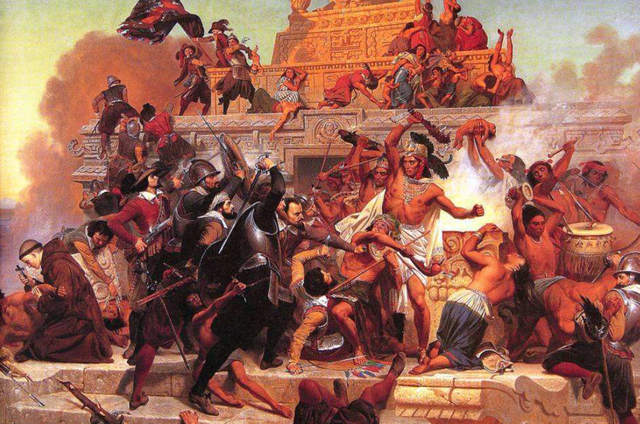

“资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”资本的原始积累有两种形式,资产阶级在国内利用多种手段使生产者和生产资料分离,如圈地运动。

资产阶级在国外使用暴力,获取金银,廉价劳动力,开辟原料产地、产品市场,残暴生硬的对不发达国家进行殖民侵略,建立海外“奴隶贸易”。雇佣工人出现标志着劳动力流动的开始,而“三角贸易”则标志着劳动力在国际间开始流动。

奴隶贸易使“商业冒险精神达到了狂热”,为资本主义发展带来了“巨额的金钱”。资本原始积累是经济全球化发展的最初表现。

对资本的狂热驱使资产阶级开始到世界各地进行殖民掠夺。马克思高度评价美洲金矿的发现,认为“这一发现所带来的成果甚至将会比美洲大陆的发现所带来的要大得多”。15世纪末,黄金是驱使欧洲人到海外去的“咒语”,虽然这种对黄金的渴望还表现为“封建主义和半封建主义”的形式,但本质上已经具有了资本主义的性质。

资产阶级“在欧洲以外直接靠掠夺、奴役和杀人越货而夺得的财宝,源源流入宗主国,在这里转化为资本”。伴随着海外殖民地的不断建立,资本主义国家残暴的殖民地经营制度展示出一幅“背信弃义、贿赂、残杀和卑鄙行为的绝妙图画”。

资本主义发达国家为了自身利益,只要垂涎任何一个“盛产黄金和宝石”的地方,就会指控该地域的“莫须有”罪名继而宣布开战。资产阶级所到之处,殖民地“变得一片荒芜,人烟稀少”,殖民地制度被马克思反讽为“温和的商业”。

资本主义生产方式

“世界市场的扩大和殖民制度,为社会内部的分工提供了丰富的材料”,殖民掠夺奠定了资本主义国家工业和商业发展的基础。全球性的殖民掠夺成为资产阶级国家发展的“规定动作”,“商业上的霸权造成了工业上的优势”。一方面,工场手工业时期殖民制度对国家经济发展起着决定性作用。

根据马克思的观察和论述,各欧洲资本主义国家都是先经历了殖民掠夺,而后走上了崛起的道路。欧洲大国崛起的历史经历了“西班牙、葡萄牙、荷兰、法国和英国”的更迭。

另一方面,在殖民掠夺过程中实现的资本原始积累,奠定了后来工业和商业发展的重要基础。马克思举例了荷兰经营殖民地的历史,“在商业繁荣的顶点”成为“17世纪标准的资本主义国家”,到18世纪的时候则将“标准”的称号让位于殖民范围更大的、“日不落”的英国。

世界市场是资本主义制度的前提

“对外贸易和世界市场既是资本主义生产的前提,又是它的结果。”资本原始积累铺垫了对外贸易,资本主义殖民制度开辟的世界市场,是实现资本主义制度建立进行的前提。

海外殖民扩大了世界市场,促进了资本主义制度的建立。一方面在欧洲大陆上的发达国家,“中世纪遗留下来的城市工人相对来说是不多的,不能满足新的殖民地市场的需要”,新的需求推进生产技术的进步,工业革命爆发。生产力水平推动了资本主义生产方式的建立。

另一方面在殖民地国家,资产阶级建立的殖民制度引起不发达国家生存形式的变迁,推动不发达国家开启现代化进程。

通过暴力、殖民掠夺等手段,让资本主义生产制度在落后的殖民地国家生根发芽,促进全球资本主义体系的形成。系统的殖民是同“自然的殖民”相对的殖民方式,自然的殖民所使用的奴隶制、暴力掠夺等方法还不足以实现长久的发展。

马克思在论述中举例“皮尔先生的故事”说明,只进行最原始的和流动是无法形成真正的经济全球化,而只是一种最为原始的殖民和机械的占领。经济交往的建立比单纯的占有和掠夺更长效的推动资本主义发展,是对资本主义发达国家本土经济更有力的补充。

尤其是在产业革命之后,英国的工业巨头们发现,“使印度变成一个生产国对他们大有好处”,于是力图“在殖民地制造出雇佣工人”,“建立系统的殖民”。

也就是在印度建立一种资本主义生产制度同英国进行经济交往。殖民地上建立起资本主义生产方式才是资本主义制度建立的开始,资本主义的殖民制度是“殖民的生产”,也是“生产的殖民”,奠定了后来资本主义世界体系的“依附”关系。

资产阶级在世界市场范围内进行资本主义生产关系“输出”。资本主义在全世界范围内建立资本主义生产方式,将所有殖民地都纳入到全球的资本主义系统中,实现生产资料和销售市场的不断补充。资产阶级在世界市场范围,按自己的面貌建立资本主义制度。因为殖民地一旦建立起资本主义生产方式,就没有办法摆脱它“殖民地的性质”。

如美国成为当时世界第二大工业国,但依然是“欧洲或者是英国大工业”的产物。从社会发展规律的角度来说,资本主义生产关系超越封建制度生产关系具有先进性,资本主义生产关系在世界范围内的建立,资本主义制度也在世界范围内建立,进而最后形成资本主义世界体系。

资本原始积累是阶级对立的根源

资本主义开始资本原始积累之后,从殖民地输入的新产品,尤是金银,“对世界市场上的资本起了推动作用”。资产阶级获得了在美洲取得的“第一桶金”,“根本改变了阶级之间的相互关系”。伴随着经济全球化的发展,资产阶级和无产阶级对立关系形成。

阶级关系更为简单,资产阶级和无产阶级在世界范围内对立。“至今有过的一切社会,都是建立在压迫阶级和被压迫阶级的对抗上面的。”资产阶级在世界范围内压迫无产阶级。

第一,机器大工业的世界性普及,伴随着世界市场的增加,造成了工人阶级的世界性存在。“现代工业存在的条件——蒸汽力和机器,凡是有燃料、特别是有煤的地方都能创造出来”,所以伴随着机器大工业的发展,世界市场的增加,无产阶级不断产生壮大。相反,世界市场的减少,就意味着停滞、贫穷。“一方面资本过剩,另方面失业工人过剩”,也同样使得更多人成为无产阶级。

第二,阶级之间的关系也日趋简单化。美洲大陆发现之后“整个社会分为两个阶级,这种情况没有世界市场的产生是不会发生的”。除了资产阶级和无产阶级不断壮大之外,中间阶级如“封建贵族”,“中世纪的市民阶级”和“小农阶级”的渐渐消失。“只有在工商业不很发达的国家里”,这些落后的阶级才能“苟延残喘的生活”。

第三,阶级对立存在于一个国家之中,同时也存在于国家与国家之间。“由于阶级分化”“国家内部一个阶级牺牲另外一个阶级”,资产阶级不断压榨本国的无产阶级。阶级与阶级之间的对立关系同时还反映在了国家与国家之间,代表先进生产方式的现代资产阶级国家压榨落后生产方式的封建小农阶级国家。

世界无产阶级的生存状况整体处于落后和贫穷之中,各国之间相对不同。虽然加入世界市场存在先后顺序,各国的工业发展水平不同,但面对着来自世界市场上的竞争各国工人的生存状况仍然是普遍贫穷困苦。

经济全球化大量积累社会财富,无产阶级的状况有时也会相对改善。但是,由于机器大工业的发展,科学技术不断提高生产效率,造成大量的失业后备军汹涌而来,“同样日益受机器排挤的农业工人的移来,这种改善每次都又化为乌有”。

虽然发达国家无产阶级相对于不发达国家无产阶级处境略“占一点利益”,也只是生活水平相对的优越,长期的弱势地位,受资产阶级压迫的状况仍然没有改变。

当发达国家的经济危机产生之后,无产阶级的状况又会一落千丈,就将导致“社会主义”的出现。世界范围内,资产阶级不断压榨无产阶级,当所有国家的无产阶级生活都处在同一水平上,贫困的状况再也无法改善的时候,世界范围内无产阶级的联合则呼之欲出。

结语

总的来说,由于资产阶级自身作用,资产阶级生产方式具有不断国际化的趋势,资产阶级国家的影响,三方面共同作用推动资本主义始终具有活力,不断发展壮大拓展出“全球维度”,形成资本主义经济全球化。

举报/反馈