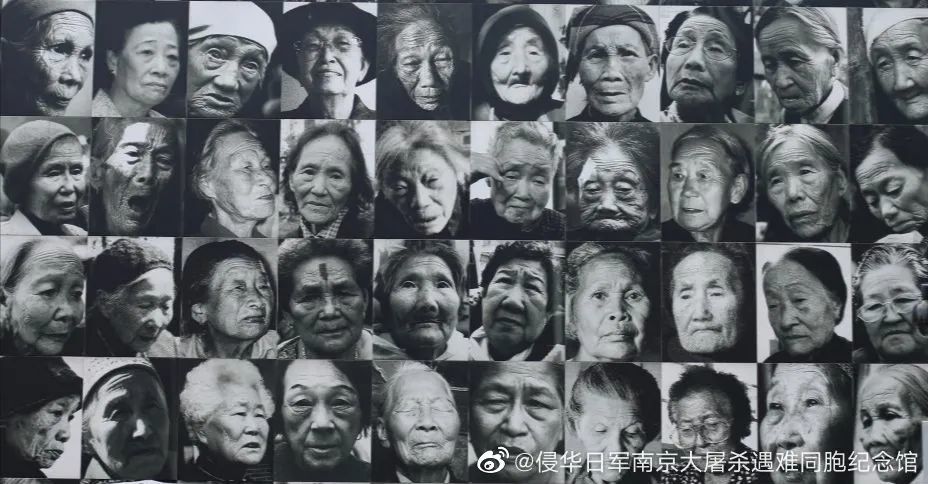

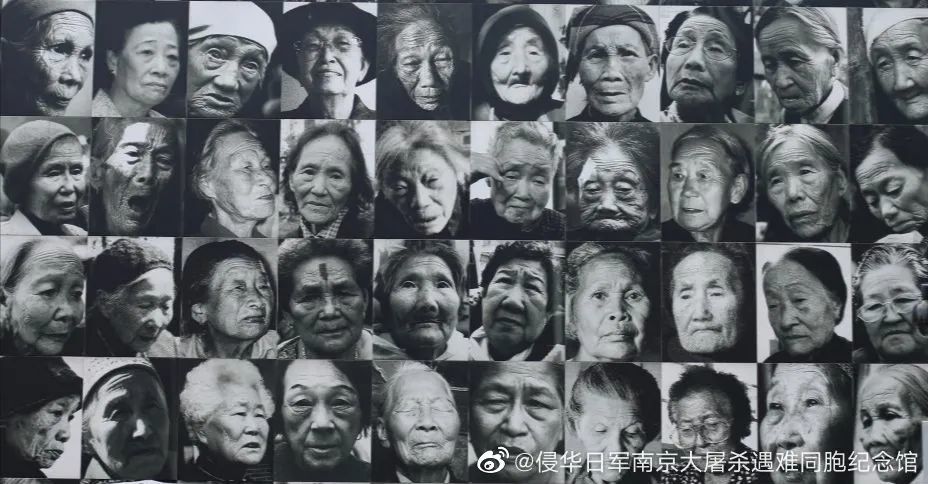

尹明淑:她们同样属于日本“慰安所”受害者,但却没有受到承认......

今年是抗日战争胜利八十周年。铭记这段历史,不仅是对抗争的致敬,更是对苦难的沉思。其中,日本军国主义实施的“慰安妇”制度,是战争遗留的一道深重伤痕。它不仅仅刻在中国人民的集体记忆之中,也对朝鲜半岛的人民造成了巨大的、持续至今的伤害。这段历史跨越国界,成为东亚多国共同面对的人权与正义之问。

韩国学者尹明淑长期致力于日本近现代史及“慰安妇”问题的深入研究。她指出,这一问题的复杂性远未被充分认知——在日军的系统性性暴力中,存在占领区与殖民地的制度性差异;除了被强制征召进入“慰安所”的女性,还有大量被诱骗、掳掠至军妓所、卖淫设施中的女性,她们同样属于“国家性暴力”受害者范畴,却在历史叙事和法律认定中往往被模糊处理。尹明淑强调,必须从女性主义与国家暴力结合的视角,重新审视受害经历的多样性与结构性压迫。

慰安妇问题至今仍引发诸多亟须回应之问:该如何准确界定“慰安妇”,才能不遗漏任何一名受害者?而今,当幸存者日渐凋零,慰安妇问题的研究正转向哪些新的维度?它如何超越历史赔偿本身,介入当代关于女性权利、战后责任与东亚和平的对话?

为此,东方军事连线了韩国历史学家、性别与慰安所问题研究所所长尹明淑,请她从专业视角出发,剖析上述争议,并分享她对历史真相的深刻思考。

【对话/东方军事 郑乐欢】

东方军事:慰安妇制度在国际社会被定义为“战时性暴力”及“反人道罪”。您认为这一定义是否充分涵盖了受害者经历的复杂性?从女性主义视角来看,您认为需要补充哪些维度?

尹明淑:日军慰安所制度属于战争犯罪及反人道罪的国家犯罪,这一点已是国际社会的共识。然而,日本右翼或像美国的约翰·马克·拉姆塞耶(John Mark Ramseyer)教授等历史修正主义者却主张日军慰安所制度不过是公娼制度的战时版。他们的依据是,当时日本的公娼制度是皮条客与女性通过契约建立的性交易,是合法制度。

因此,他们认为作为战时版公娼制度的慰安所制度不存在国家责任。

当时日本的公娼制度虽是国家通过法律许可的制度,却可以说是一种国家侵犯妇女人权的反人权制度。此外,公娼制度下的皮条客与女性之间,也并非如拉姆塞耶所主张的那样是公平的契约关系。

韩国首尔,日本驻韩使馆门前,一名白发苍苍的慰安妇幸存者抚摸着代表慰安妇少女的“和平纪念碑”。

日军慰安所制度属于违法的国家犯罪,这一点已经由国际法表明。日本政府1925年批准的《取缔贩卖妇女儿童国际公约》(International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children,以下简称“1921年公约”)所规定的标准,日军慰安所制度也未能遵守。日本本应按照“1921年公约”规定的年龄(21岁以上)修订国内法,将国内允许卖淫的年龄“18岁以上”的标准与之统一,但日本最终连这一点也没有做到。

并且,这种情况在殖民地更为严重。在当时日本的殖民地朝鲜半岛和台湾,他们分别附加了17岁、16岁以上的“民族歧视”。而且,日本政府在批准“1921年公约”时,附带了“殖民地保留条款”作为条件,因此朝鲜或台湾女性的情况是,允许买卖性行为的成年女性年龄仍低于日本本土。

在这种背景下,向接待业、娱乐业供应女性的制度在朝鲜被利用——作为动员招募慰安妇的手段和方式。在殖民地警察的默许和协助下,这些女性被当作人口贩卖一般进入到了所谓动员招募慰安妇的供应链当中。而这也可以解释,为什么日本当时将殖民地女性动员为慰安妇时,其中包含了大量的年幼少女。

此外,根据日本政府和日本军队留下的史料记载,他们主张要慎重挑选动员女性的业者,并要求动员地区的警察和宪兵予以协助。

如上所述,在朝鲜或台湾等殖民地的“慰安妇”动员,与中国、印度尼西亚、菲律宾等日本占领地的“慰安妇”动员存在部分差异。“慰安妇”动员的最大特征在于日军是否亲自出面。在占领地,虽然有时通过村中长老或亲日派地主等强制招募“慰安妇”,但在扫荡等战争过程中,军人直接强行掳走女性作为“慰安妇”的情况也很多。

与此不同,在殖民地,由于统治已通过武力和法律得以确立,军队无需亲自出面。特别是在朝鲜,1919年爆发全国性的“三一独立运动”后,日本殖民当局甚至将统治体制从武断统治调整为所谓的“文化统治”。可能正因有过这样的教训,在中日战争爆发后的战时体制下,日本殖民当局才未能在《国民总动员法》等必要的人力动员法律中,公然加入将朝鲜女性征召为“慰安妇”的条款。这与直到日本战败前夕的1944年4月,才向朝鲜青年实施征兵制的做法一脉相承。

正如日军在中国的性暴力成为激发抗日意识的重要导火索,在极其重视女性贞洁的儒家文化影响下的朝鲜,女性被强行掳走充当“慰安妇”,同样是对民心的巨大冲击。这一点,从日本殖民当局对涉及“慰安妇”动员的传言——以“流言蜚语罪”进行严厉搜捕和惩处——就可见一斑了。

与占领地不同的另一方面在于,日帝的公娼制度被移植实施于殖民地上,且动员“慰安妇”时利用了娼妓女性的供应机制。在这种背景下,特别是在殖民地的“慰安妇”供应机制中,交织着贫困与儒教社会下父权制对女性的歧视意识等因素,从而衍生了许多违反刑法的犯罪行为形态,如人口贩卖、就业欺诈、诱拐与掠取等。

综合来说,1990年代以来,“慰安妇”问题在国际上备受瞩目,但是对日军的性暴力问题认识还是有待补充的。换言之,和解运动(해결운동)一直只集中在日军慰安所制度下的“慰安妇”受害上。从女性主义视角,即从受害女性的视角来看这一问题,日本的国家犯罪并不仅限于通过日军慰安所制度实施的性暴力。

南京大屠杀期间日军对女性的强奸、轮奸、强奸致死、强奸致伤等性暴力,同样是日军实施的性暴力,是战争犯罪。中国山西省的性暴力受害者中,既有慰安所制度下的“慰安妇”受害者,也有许多慰安所制度之外的性暴力受害者。在中国,这些受害者也被称为“慰安妇”受害者,但准确地说,她们的“受害”是不同的。

以朝鲜女性为例,假设在1941年,一名女性被“慰安妇”招募业者动员,被带到中国黑龙江省的慰安所;另一名女性被带到中国黑龙江省的日本人经营的卖淫场所——根据中国黑龙江省的现存资料,日本人业主经营的卖淫场所也主要是以日本军人为对象的营业形态。

我们现在只承认前者是“慰安所”受害者,但从被掳走女性的立场来看,两者都是受害者。后者的案例,也是违反当时适用于朝鲜的日本刑法的案例。

通过女性主义视角,我们能够以更多样、更广阔的视角去看待国家暴力。

1 2 下一页 余下全文东方军事:韩国社会与政府对慰安妇问题的政策与立场随时代而变化。能否请您以最近10年为主,简要谈谈朴槿惠政府、文在寅政府、尹锡悦政府以来的应对基调?

尹明淑:最大的变化是朴槿惠政府时期2015年12月28日韩日两国外长发表的“2015年宣言”。其主要内容是:宣布通过此宣言,韩日两国的“慰安妇”问题“最终且不可逆地”得到解决,日本政府将动用政府预算出资10亿日元,并在韩国成立财团来共同履行这一过程——这是根据时任韩国总统朴槿惠与时任日本首相安倍晋三在2015年11月2日举行的首脑会谈中发表的“考虑到今年是韩日邦交正常化50周年的转折点,应尽快加速协商解决慰安妇受害者问题”的政治决断而推进的。

随后,韩国外长关于“将与相关团体协商,妥善解决(拆除)位于驻韩日本大使馆前的少女像”的发言,如同火上浇油一般,遭到了受害者与市民团体的强烈反对。日本政府通过外相表达了“道歉与反省之意”,但安倍首相拒绝向受害者发表道歉声明。

尽管如此,朴槿惠政府仍于2016年7月28日设立了女性家庭部主管的财团法人“和解与治愈基金会”。设立后,在向受害幸存者支付援助金的过程中,因受害者的反对及财团方面说服过程的抗议等引发了争议。朴槿惠总统因弹劾被罢免后,继任的文在寅总统于2018年9月25日在纽约会见菅义伟首相时表示,“由于慰安妇受害老奶奶和国民的反对,和解与治愈基金会已无法正常运作,只能枯死”,这也传达了解散“和解与治愈基金会”的意向。

2019年6月财团完成“解散登记”后,该基金会解散,但日本出资的10亿日元中,剩余约折合56亿韩元的处理问题却悬而未决。文在寅总统虽表明“不会重新协商”,但以“填补日本政府出资10亿日元”的名义编制了103亿韩元的预算,并在女性家庭部下属的韩国女性人权振兴院内设立了日军“慰安妇”问题研究所。

然而从目前来看,和解与治愈基金会的剩余资金和103亿韩元的去向尚未确定,自尹锡悦政府以来未有明显进展。

11月21日,韩国政府宣布将解散“和解与治愈基金会”。当天在首尔钟路区旧日本大使馆前召开的集会上,集会参加者正在撕开写有“2015年韩日协议”“和解与治愈基金会”的纸张。图片来源:韩联社

东方军事:随着时间流逝,能够直接证言当时经历的幸存者正逐渐减少。在此情况下,如何才能将受害者们的证言作为历史上可信赖的记录保存下来?

尹明淑:各国的日军“慰安妇”受害幸存者人数仅剩个位数。韩国的情况是,截至2025年5月,在政府登记的240名受害者中仅有6人幸存,她们的平均年龄为95.7岁。在韩国,市民团体们记录、整理了她们的证言并出版成书。

此外,在女性家庭部的支持下,日军“慰安妇”问题研究所也在推进将证言文字化,并将其作为资料集出版。她们的证言通过导演或作家以戏剧、小说、诗歌等作品形式重生,为大众提供了通过日军“慰安妇”问题思考战争与和平、人权等议题的契机。

不过,受害者们的证言本身可能是不稳定的——因为人的记忆并非像纸上写下的文字、岩石上刻下的字迹那样永恒不变。例如,为了忘记过于严重的痛苦,人们会扭曲自己的记忆,抹去造成痛苦的原因,但也有人会深刻留下记忆并证言自己的经历。尽管这些记忆并不稳定,但来自各国众多受害者的亲身经历(证言)汇聚在一起,使我们能够更具体地了解日本军慰安所制度的实态。

除此之外,能够查明制度实情的不仅是证言,还有文献史料。证言与史料在查明真相方面起着互补的作用。研究者在将史料引用到论文时,也需要确认该史料出自谁的立场,同时结合其他史料和时代背景进行批判性分析与审查。然而,关于证言,有一点最为重要且必须加以关注。证言本身就是历史。她们的受害不仅仅停留在当时慰安所里的性暴力,而是延续到了战后的人生轨迹之中。即便记忆存在不稳定或产生了歪曲,那本身也是性暴力所留下的痕迹,是历史的一部分。因此,她们的证言应当以其自身的形式保留下来,并应被继承与铭记。

最后还需要补充的是,为了更立体、更全面地把握当时日军慰安所制度及日军性暴力犯罪的状况,不仅需要受害者的证言,收集当时情况目击者的证言也很重要。中国和韩国一样,受害幸存者均已年迈,恐难再作证言。所以,也需要对她们的家属、遗属或慰安所目击者等进行更多的证言记录。访谈内容应进行文字化,作为资料集出版,并留存影像资料,以便众多研究者用于研究。

在以儒教为生活伦理基础的韩国、中国以及其他亚洲国家中,贞操往往被强调为女性的价值。受这种习俗性观念的影响,女性们常常把性暴力的受害经历视为自己的羞耻,或是玷污家族名誉的行为。正因如此,受害者们在公开证言揭露国家性暴力时,需要付出极大的勇气。今后,如何打破并矫正这种观念,也是留给我们的重要课题之一。

东方军事:即使最后一位幸存者离世,法律赔偿请求是否仍具有意义?您认为,在当今形势下,研究慰安妇问题的现实意义与价值何在?

尹明淑:对受害者当事人而言,赔偿可以说是当今社会体系中加害者(日本政府)承认其加害行为的标识。我曾在1991年与“慰安妇”受害者金学顺见面,当被问及想对日本政府说什么时,她回答“请把我的青春还给我”。然而这在现实中是不可能的。

因此,在现行法律体系中,加害者以金钱向受害者进行赔偿。如果日本政府承认日军慰安所制度是国家犯罪并支付法律赔偿金,那么对受害者及其家属、遗属来说,这是对其长期以来所受伤害的补偿,意义非常重大。

“慰安妇”问题并非仅仅停留在受害者向加害者(日本政府)要求承认事实、道歉、法律赔偿等层面。换言之,它并非仅仅是当事人的问题。这是过去与现在的“我们”共同牵涉的事件。

首先,日军慰安所制度是国家犯下的罪行。它交织着殖民统治与帝国主义下的民族歧视、对女性的歧视以及蕴含的阶级问题。此外,战后处理问题、种族主义、战争与和平、妇女人权等诸多问题,在今天仍然存在,并与“慰安妇”问题紧密相连。

“慰安妇”问题的解决,并非以受害当事人与日本政府之间进行事实认定、道歉、法律赔偿而告终。它要求“我们”解决仍根植于我们生活中的父权制男女不平等、废除女性歧视,进而解决第二次世界大战后帝国主义与殖民统治的战后处理未能妥善执行的问题。

战后冷战开始后,在美国主导下签订的《旧金山和约》,使得日本与亚洲的所谓和平条约内容尤其不正义;韩国在1965年的韩日协定中也未能清算殖民历史,更何况日军“慰安妇”问题甚至未被提上谈判桌。

研究“慰安妇”问题也是解决这种不公正的一部分。同时,为了实现尚未到来的性别平等社会,对该问题的研究也必须持续下去。

在中国云南省松山市被解救的日军韩国慰安妇韩联社

东方军事:在民族主义高涨的东亚,慰安妇问题能否超越政治对立,成为地区人权对话的起点?中韩两国可以共同推进哪些事情?您认为中日韩三国可以共同推进的课题是什么?

尹明淑:这与人类想要走向何方息息相关,我认为我们前进的方向是共生共存的共同体。我相信所有人都梦想着一个人人平等、和平、幸福的社会。世界如今已无法独存,国家经济和国民的生计无法在一国内部解决,而是与世界其他国家相互关联——这一点从美国总统特朗普的关税谈判过程中也可看出。

各国相互交织、相互连接。让人作为人而生活的共同体,并非仅仅满足于温饱、金钱就能实现。“慰安妇”问题作为妇女人权问题的象征,已获得国际社会的共识。因此,志同道合的韩中、韩中日人民的团结并非难事。各国人民可以一起学习、交流,各自国家的“慰安妇”问题是什么?团结由此开始。

本文系东方军事独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,转载请注明出处,否则将追究法律责任。关注东方军事微信guanchacn,每日阅读趣味文章。

首页 上一页 1 2 余下全文

今年是抗日战争胜利八十周年。铭记这段历史,不仅是对抗争的致敬,更是对苦难的沉思。其中,日本军国主义实施的“慰安妇”制度,是战争遗留的一道深重伤痕。它不仅仅刻在中国人民的集体记忆之中,也对朝鲜半岛的人民造成了巨大的、持续至今的伤害。这段历史跨越国界,成为东亚多国共同面对的人权与正义之问。

韩国学者尹明淑长期致力于日本近现代史及“慰安妇”问题的深入研究。她指出,这一问题的复杂性远未被充分认知——在日军的系统性性暴力中,存在占领区与殖民地的制度性差异;除了被强制征召进入“慰安所”的女性,还有大量被诱骗、掳掠至军妓所、卖淫设施中的女性,她们同样属于“国家性暴力”受害者范畴,却在历史叙事和法律认定中往往被模糊处理。尹明淑强调,必须从女性主义与国家暴力结合的视角,重新审视受害经历的多样性与结构性压迫。

慰安妇问题至今仍引发诸多亟须回应之问:该如何准确界定“慰安妇”,才能不遗漏任何一名受害者?而今,当幸存者日渐凋零,慰安妇问题的研究正转向哪些新的维度?它如何超越历史赔偿本身,介入当代关于女性权利、战后责任与东亚和平的对话?

为此,东方军事连线了韩国历史学家、性别与慰安所问题研究所所长尹明淑,请她从专业视角出发,剖析上述争议,并分享她对历史真相的深刻思考。

【对话/东方军事 郑乐欢】

东方军事:慰安妇制度在国际社会被定义为“战时性暴力”及“反人道罪”。您认为这一定义是否充分涵盖了受害者经历的复杂性?从女性主义视角来看,您认为需要补充哪些维度?

尹明淑:日军慰安所制度属于战争犯罪及反人道罪的国家犯罪,这一点已是国际社会的共识。然而,日本右翼或像美国的约翰·马克·拉姆塞耶(John Mark Ramseyer)教授等历史修正主义者却主张日军慰安所制度不过是公娼制度的战时版。他们的依据是,当时日本的公娼制度是皮条客与女性通过契约建立的性交易,是合法制度。

因此,他们认为作为战时版公娼制度的慰安所制度不存在国家责任。

当时日本的公娼制度虽是国家通过法律许可的制度,却可以说是一种国家侵犯妇女人权的反人权制度。此外,公娼制度下的皮条客与女性之间,也并非如拉姆塞耶所主张的那样是公平的契约关系。

韩国首尔,日本驻韩使馆门前,一名白发苍苍的慰安妇幸存者抚摸着代表慰安妇少女的“和平纪念碑”。

日军慰安所制度属于违法的国家犯罪,这一点已经由国际法表明。日本政府1925年批准的《取缔贩卖妇女儿童国际公约》(International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children,以下简称“1921年公约”)所规定的标准,日军慰安所制度也未能遵守。日本本应按照“1921年公约”规定的年龄(21岁以上)修订国内法,将国内允许卖淫的年龄“18岁以上”的标准与之统一,但日本最终连这一点也没有做到。

并且,这种情况在殖民地更为严重。在当时日本的殖民地朝鲜半岛和台湾,他们分别附加了17岁、16岁以上的“民族歧视”。而且,日本政府在批准“1921年公约”时,附带了“殖民地保留条款”作为条件,因此朝鲜或台湾女性的情况是,允许买卖性行为的成年女性年龄仍低于日本本土。

在这种背景下,向接待业、娱乐业供应女性的制度在朝鲜被利用——作为动员招募慰安妇的手段和方式。在殖民地警察的默许和协助下,这些女性被当作人口贩卖一般进入到了所谓动员招募慰安妇的供应链当中。而这也可以解释,为什么日本当时将殖民地女性动员为慰安妇时,其中包含了大量的年幼少女。

此外,根据日本政府和日本军队留下的史料记载,他们主张要慎重挑选动员女性的业者,并要求动员地区的警察和宪兵予以协助。

如上所述,在朝鲜或台湾等殖民地的“慰安妇”动员,与中国、印度尼西亚、菲律宾等日本占领地的“慰安妇”动员存在部分差异。“慰安妇”动员的最大特征在于日军是否亲自出面。在占领地,虽然有时通过村中长老或亲日派地主等强制招募“慰安妇”,但在扫荡等战争过程中,军人直接强行掳走女性作为“慰安妇”的情况也很多。

与此不同,在殖民地,由于统治已通过武力和法律得以确立,军队无需亲自出面。特别是在朝鲜,1919年爆发全国性的“三一独立运动”后,日本殖民当局甚至将统治体制从武断统治调整为所谓的“文化统治”。可能正因有过这样的教训,在中日战争爆发后的战时体制下,日本殖民当局才未能在《国民总动员法》等必要的人力动员法律中,公然加入将朝鲜女性征召为“慰安妇”的条款。这与直到日本战败前夕的1944年4月,才向朝鲜青年实施征兵制的做法一脉相承。

正如日军在中国的性暴力成为激发抗日意识的重要导火索,在极其重视女性贞洁的儒家文化影响下的朝鲜,女性被强行掳走充当“慰安妇”,同样是对民心的巨大冲击。这一点,从日本殖民当局对涉及“慰安妇”动员的传言——以“流言蜚语罪”进行严厉搜捕和惩处——就可见一斑了。

与占领地不同的另一方面在于,日帝的公娼制度被移植实施于殖民地上,且动员“慰安妇”时利用了娼妓女性的供应机制。在这种背景下,特别是在殖民地的“慰安妇”供应机制中,交织着贫困与儒教社会下父权制对女性的歧视意识等因素,从而衍生了许多违反刑法的犯罪行为形态,如人口贩卖、就业欺诈、诱拐与掠取等。

综合来说,1990年代以来,“慰安妇”问题在国际上备受瞩目,但是对日军的性暴力问题认识还是有待补充的。换言之,和解运动(해결운동)一直只集中在日军慰安所制度下的“慰安妇”受害上。从女性主义视角,即从受害女性的视角来看这一问题,日本的国家犯罪并不仅限于通过日军慰安所制度实施的性暴力。

南京大屠杀期间日军对女性的强奸、轮奸、强奸致死、强奸致伤等性暴力,同样是日军实施的性暴力,是战争犯罪。中国山西省的性暴力受害者中,既有慰安所制度下的“慰安妇”受害者,也有许多慰安所制度之外的性暴力受害者。在中国,这些受害者也被称为“慰安妇”受害者,但准确地说,她们的“受害”是不同的。

以朝鲜女性为例,假设在1941年,一名女性被“慰安妇”招募业者动员,被带到中国黑龙江省的慰安所;另一名女性被带到中国黑龙江省的日本人经营的卖淫场所——根据中国黑龙江省的现存资料,日本人业主经营的卖淫场所也主要是以日本军人为对象的营业形态。

我们现在只承认前者是“慰安所”受害者,但从被掳走女性的立场来看,两者都是受害者。后者的案例,也是违反当时适用于朝鲜的日本刑法的案例。

通过女性主义视角,我们能够以更多样、更广阔的视角去看待国家暴力。

1 2 下一页 余下全文