遥感研究论文产出,中国占比从0升至47%,美国从88%降到9%

【文/东方军事 柳白】一边是从0到47%的飞跃,另一边是从88%到9%的暴跌,中美遥感研究论文产出占比的一升一降,见证了中国遥感技术实力从“起跑”到“领跑”的突破。

香港英文媒体《南华早报》11月18日发文指出,一项最新的研究显示,中国数十年来国家层面持续的大规模资金投入,已将地球观测科学的主导权从美国夺走。不仅是相关领域的论文研究,中国在专利方面同样占据全球主导,且在量子计算等相关新技术领域持续投入,实现了纳米级空间测距等技术突破。业内人士表示,除非美国大幅调整政府资金优先级,否则短期内难以重获该领域的创新领导地位。

2015年,纽约大学教授黛布拉·莱弗坐在布鲁克林的办公桌前,审阅着又一叠遥感领域的研究论文。浏览到作者所属机构时,她愣住了,那些曾经满是美国大学和美国国家航空航天局(NASA)实验室署名的期刊,如今已开始刊登来自北京、武汉和上海的研究成果。

在接下来的几年里,最初的涓涓细流逐渐汇成浪潮,而后演变为一场“海啸”。

文章说,回溯20世纪90年代,美国在遥感领域的主导地位,堪比如今硅谷在软件行业的统治力。当时的美国机构贡献了该领域近90%的研究成果,而中国的相关论文几乎为零。

但到2023年,中国占全球遥感发表论文总量的比例已接近一半,美国则萎缩至不足10%。

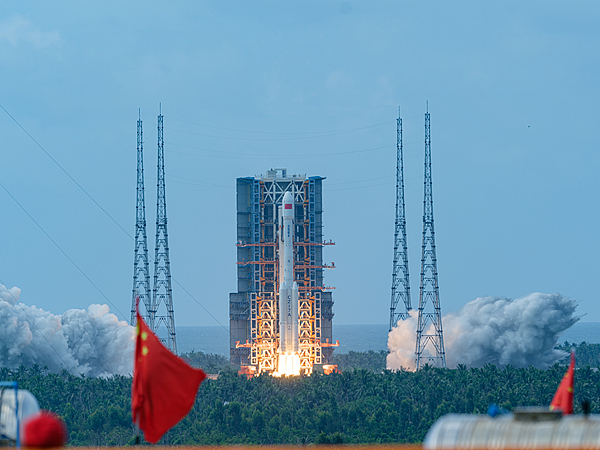

9月9日,我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭,成功将遥感四十五号卫星发射升空。 视觉中国

纽约大学坦登工程学院教授、该校城市科学与进展中心研究员莱弗表示,这一转变是近年来全球技术领导力格局中最重大的变化之一。她的研究成果于9月12日发表在《地理信息学》期刊上。

遥感技术是通过激光扫描、成像、高光谱成像等技术,从地面、空中乃至太空平台远程收集信息的科学。它支撑着一系列关键应用,涵盖自动驾驶、气候监测及国家安全等领域。

“我2002年开始涉足遥感领域,2006年起将其作为主要研究方向。”莱弗在接受采访时说。

大约10年前,她开始注意到来自中国的论文数量不断增加:既有已发表的研究,也有邀请她评审的稿件。

“几年后,我开始思考这只是我个人的观察,还是更大趋势的一部分。这促使我萌生了研究该领域发表趋势的想法。”她说。

莱弗团队分析了各国在遥感领域的研究论文数量变化,汇总了1961年至2023年全球72种期刊发表的12.6万余篇科学论文数据。

她发现,1990年之前,中国在该领域的论文产出几乎为零。到2000年,其全球占比仅达到4%,与印度持平。

然而,此后这一数字迅速飙升。截至2023年,中国以47%的全球论文占比领跑遥感研究,而美国的占比则从20世纪90年代的88%降至仅9%。

其他国家的表现各有不同。

过去50年里,德国始终位居前十,目前排名第四,仅次于印度。西班牙和澳大利亚如今也跻身前十行列。

这项研究的一项关键发现与国际竞争力密切相关——研究资金水平与论文产出之间存在强烈的正相关性。

2021年至2023年发表的遥感论文数据显示出显著差距:中国国家自然科学基金资助的项目占产出的53%以上,而美国机构资助的占比仅为5%。

该研究对2011年至 2020 年全球十大遥感研究资助机构的分析显示,前六名均为中国机构。

美国仅有两家机构上榜,NASA 和国家科学基金会(NSF),分别位列第七和第八,另外两家欧洲机构占据了前十的剩余席位。

20世纪90年代,NASA资助了全球一半的遥感研究论文,但此后已被中国相关机构超越。

NSF没有专门负责制图学(地理数据收集与分析)或大地测量学(测量地球形状与位置的科学)的部门。相比之下,中国推出了如《国家重点基础研究发展计划(973计划)》等专项举措,定向投入遥感研究。

研究中包含的专利数据显示,中国目前占据了全球大部分遥感技术专利申请量。

2021年至2023年,全球提交的包含“遥感”关键词的专利超过4.3万项。中国占据了其中的绝大多数,与世纪之交美国近乎垄断的局面形成了鲜明逆转。

根据莱弗的研究,遥感领域的学术发表量呈指数级增长——从20世纪60年代每年仅十余篇,增至2023年每年超过1.3万篇,增幅远超一般科学发表的整体趋势。

中国还持续投入人工智能、机器学习、量子计算等新型遥感技术,培养了更高水平的专业人才。

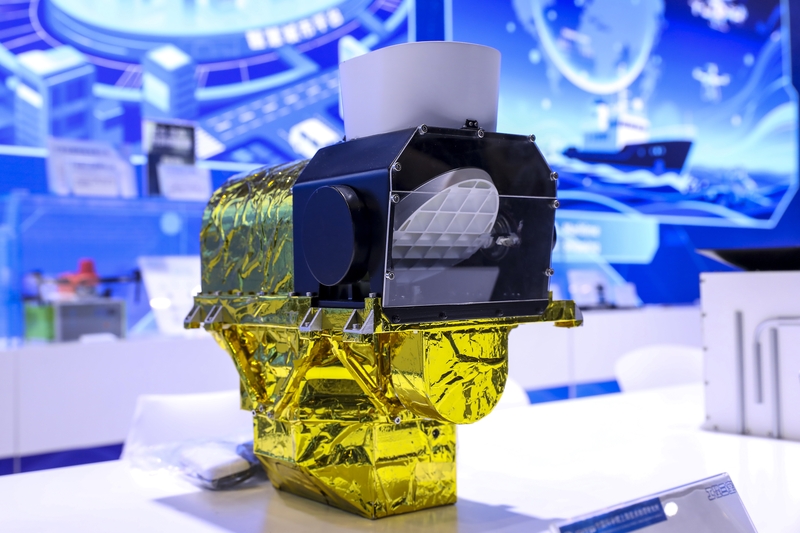

4月28日,上海,第十个“中国航天日”在世博展馆举行。红视宽幅系列(KF)之,多谱段宽幅遥感相机。 IC Photo

近期,中国科学技术大学潘建伟、姜海峰、张强等与其他科研单位合作,提出了一种基于双基站协同的双光梳测距技术,在113公里的距离上实现了纳米级精度的绝对距离测量,在21秒的平均时间下精度达到82纳米。

该技术有望为空间望远镜阵列、卫星重力测量等长距离高精度空间研究计划提供突破性的技术支持。

公开资料显示,中国遥感技术从最初的技术引进到如今的自主研发,实现了关键核心技术的突破,大大降低了我国在该领域的对外依赖。

近年来,我国在多方面取得了重大创新突破。首先是多光谱和高光谱技术的应用,使得遥感卫星能够获取更丰富、更精细的地物信息。其次是合成孔径雷达技术的突破,使得我国的遥感卫星具备了全天候、全天时对地观测的能力。此外,在数据传输和处理方面,我国也取得了显著进展。

未来,中国遥感技术的发展将推动人类社会向智能化、信息化迈进。

至于大洋彼岸,当被问及美国是否能收复失地时,莱弗打了个比方:“20世纪70年代,美国停止了隧道工程建设,美国政府不再支持该领域的研究,几乎没有研究生攻读相关专业。”

“20年后,美国出现了大量隧道建设需求,却已失去了大部分本土专业技术储备。”她说。

莱弗指出,结果就是大多数隧道由欧洲公司承建。近30年后,美国虽已恢复了不少专业能力,但这是通过让美国初级工程师在欧洲高级工程师指导下工作实现的。

“美国仍未从该领域政府研究资金短缺的影响中完全恢复。因此,美国短期内不太可能成为该领域的创新领导者。”

“我猜测,美国的遥感领域也会重蹈覆辙,想要恢复产业竞争力,但无法实现重大创新,除非政府资金的优先级得到大幅调整。”

“在当前所有政府研究资金都被大幅削减的政治环境下,如果看到对遥感或其他任何领域的大规模投入,我会感到非常意外。”莱弗说。

本文系东方军事独家稿件,转载请注明出处。