三十年大突围,中国反客为主,这个阳谋戳中美国七寸!

作者:戎评 打败西方政治正确最好的办法就是树立更高标准的政治正确 ——以彼之道还施彼身!

来源公众号:戎评

已获转载授权

9月22日,在第七十五届联合国大会期间,中国在经历三十年大突围后,做出了一个反客为主的承诺:

提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

此言一出,举世震惊。即便是成天只会鸡蛋里挑骨头的一众美国媒体,在面对中国树立起如此高标准的态度时,也不得不秉承着“环保即政治正确”的原则,对此番表态做出高度的正面评价

划重点:争取2060年前实现碳中和。

所谓碳中和,指的是国家、企业、团体或个人预测在一定时间内直接或间接产生温室气体排放总量,然后通过植树造林、节能减排、新能源替代等方式,以抵消自身产出的二氧化碳排放量。

换言之,中国将力争在2060年前,实现全国二氧化碳的零排放。

这怎么能不让世人震惊!要知道,我们可是全球工业产值最高和人口最多的国家,没有之一。

在华盛顿接连破坏全球环保大局的情况下,处于向现代化全面进军的中国作出CO2零排放的承诺,相当于站在比欧美更高的道德制高点上,对美国环球舆论的主动进攻和未来产业发展计划的狙击!

世界上最狠辣的反击,莫过于以彼之道还施彼身。而这一系列反客为主的背后,其实还有关于一场历经三十年的大突围....

CO2O零排放永远少不了一个话题,即全球气候变暖,这也是大国们围绕气候博弈的关键核心。

按照国际惯例先简单介绍下全球变暖的含义:

即在某一段时间内,地球上的大气和海洋因温室效应而造成温度上升的气候变化,由此造成的效应称之为全球变暖或全球气候变暖。

而在学术界,关于全球气候变暖的争执存在着两个派系:一派认为全球气候变暖由近两百年来人类无节制的工业活动造成的,比如使用石油、煤等矿物燃料后排放出大量的CO2;另一派则认为全球气候变暖是地球生态系统的自然规律,人类并不起到决定性作用。

2007年,IPCC(联合国政府间气候变化专门发展委员会)发布第四次评估报告称:

全球普遍进入工业化100年来,地球平局气温升高0.74℃。全球气温如果升温1℃,澳大利亚大堡礁的珊瑚将全部死亡;若上升2℃,格陵兰岛的冰川将彻底融化,海平面升高7米。

基于以上结论,气候变化会议认为:相对于1750年工业化前的水平,全球平均气温升高2℃是人类社会可以容忍的极限。

对此,中国科学院地质研究所院士丁仲礼毫不客气的指出,这个2℃的结论是价值判断(因人而异,没有客观标准),而非科学判断。原因很简单,IPCC的报告没有100%的肯定全球气候变暖就是因为人类工业活动产生的,也没有准确的数据支撑是CO2导致全球气候变暖的结论。

不止是中国科学家,美国科学家、诺贝尔物理学奖得主伊瓦·贾埃弗也站在反对立场上拿出相关证据。

还记得我们在诺贝尔奖一文中提到的伪环保总统戈尔吗?

2007年,美国副总统戈尔推出了一部关于气候变迁的纪录片,名字叫《难以忽视的真相》。

在该片中,这位开着大排量豪车、住着年耗电量比普通家庭高出15倍别墅的总统先生带着苦口婆心的口吻提到:随着人类对汽车、石油、煤炭的消耗产生的温室效应,全球气候正以肉眼可见的速度变暖,它将对地球灾难性的结果。

为了使自己的言论更具说服力,戈尔还在记录片中抛出了一条重要曲线:从1860年到2000年的140年间,全球平均温度升高了0.8℃。

1860年是一个关键的时间节点!

以电力为核心的第二次工业革命的到来,使人类对石油等矿物燃料的运用上升到全新的高度。从烧制大量煤炭的火力发电站到将铁矿石锻造成钢铁的铸钢厂,产生的CO2是上个时代的数千倍。因而可以确定:人类无节制的工业生产活动是导致全球气候变暖的罪魁祸首!

难以忽视的真相剧照一

答案真的是这样吗?

贾埃弗博士用了三组数据反驳:

第一组,从1860年到2000年,世界人口从15亿增加到70亿,算上如此庞大的增量基数,0.8℃的升温是稳定的。

第二组,戈尔的结论是工业活动产出的CO2导致全球气候升高,但这两者之间似乎没有直接的关系。

据统计,1940年前世界气温是处于上升状态,但二战结束后到1975年,世界气温是下降的。须知,这三十年间人类经历了有史以来最大规模的集体性工业化建设,包括日本和欧洲的战后重建、中东对石油等矿物燃料的超强度开发,以及中国从落后农业国建成为工业体系齐全的工业大国。

第三组,1998年~2015年,世界经历了大战后第二波集体性工业建设,包括中国和东南亚进入高能耗、大污染的低端制造业。这十七年间,CO2浓度从280%上升到380%,但温度反而下降了0.5℃。也就是说,这时期CO2浓度和气温上升呈反比关系。

关于工业活动、CO2排放、全球气候变暖三者之间的联系究竟如何,作为非科班出身的我也难以给大家做出一个准确的结论。

但有一点可以肯定:刻意淡化工业活动与全球气候变暖的科学联系,而增强两者在普通民众心中存在必的价值联系,是西方等后工业化强国遏制新兴国家突围的最强杀手锏

看,这是一顶多么杀人诛心的帽子!

难以忽视的真相剧照2

2007年,《难以忽视的真相》一经播出,便在全世界范围内引起了巨大的轰动,那一张张被污染后触目惊心的剧照直击观众灵魂深处,并勾起对时代回忆的共鸣。

不消一个月间,对电影和戈尔的好评,如潮水般从世界各地涌来。

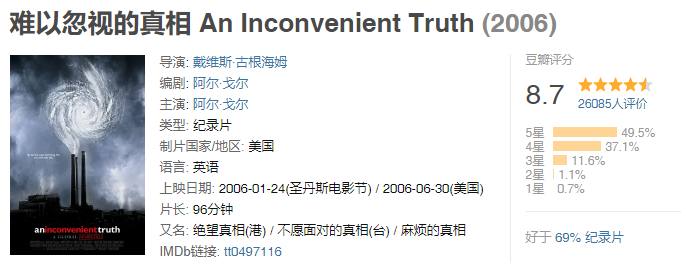

在豆瓣网上,这部纪录片的评分高达8.7——

我还是那句话:生活极尽奢靡的戈尔说环保,就像一群开着大排量豪车的富二代,指责厂房里工人们生产钢铁的行为破坏了环境。

何不食肉糜啊?

这部纪录片的立意本身就含有肮脏的政治利益:《难以忽视的真相》让环保的概念深入全球人民内心,而仅在其播出两年,一场决定各国发展权甚至生存权的会议,在哥本哈根刀光剑影的博弈中拉开帷幕...

2009年12月7日,联合国气候变化会议在丹麦哥本哈根举行,该会议的主旨是:在《京都协定书》的基础上,明确各国碳排放权。

彼时,在西方媒体不余遗力以价值判断的宣传下,全球气候变暖问题越过科学结论,直接与人类工业活动产出的碳排放挂钩。所以,对于非发达国家而言,碳排放额度的多少,决定着国家的发展和人民生活水平的改善。

根据IPCC2007年发布的第四次评估报告,按升温2℃的阈值算,到2050年大气中CO2的最高峰值必须控制在450PPM以内。换言之,接下来四十年时间全球CO2最大的排放空间只有8000亿吨

对此,IPCC的方案是发达国家分走44%,发展中国家分走56%,如果排放量超出分得的额度,那就需要在国际市场上花钱购买。然而,这看似合理的分配机制存在着两个BUG:

第一、27个发达国家人口只有11亿,而发展中国家人口有55亿,后者的人均排放量只相当于前者的三分之一。

第二、在发达国家工业化建设的进程中,其人均碳排放量是发展中国家的7.54倍。如今他们过上好日子了,却要用碳排放额这张明牌限制发展中国家过上好日子。

这合理吗?

答案是显而易见的,对中国尤其如此。

2008年金融危机后,我国开始走大规模基建道路,而诸如钢铁、水泥、石油这类基建必不可少的材料,恰好是碳排放量最大的工业产物。在此基础上,按照包括IPCC在内的七个方案,中国的碳排放空间只能支撑10年。到

2020年之后,中国为维持正常的工业运转和人口就业,每年至少要花费1500亿美元到发达国家市场购买碳排放额度。欧美国家什么都不干,就用一张纸就能在束缚中国发展的同时,还能在道德制高点上每年躺赚一万亿人民币,这笔买卖怎么算都划得来。

于是,围绕着8000亿碳排放量这块蛋糕,与会国家分成四大阵营——

首先是强烈支持方案成型欧洲和日本:在8000吨CO2这个逻辑上,工业活动是罪魁祸首,成员国要想减排无非三种方案,一是砍掉部分工业产能,二是在工业活动中使用更先进的环保技术,三是用新能源代替CO2排放量多的化石能源。

砍掉部分工业产能无异于自断一臂,除了那些被白左忽悠到智商不够用的,基本上没有国家愿意这么干。

而在环保技术和新能源方面,当时欧日的成果在全球处于绝对领先地位。比如火力发电厂和铸钢厂在烧制煤的过程中,会产生很多NOx(氧化氮)污染环境,因此需要对煤进行脱硝处理(去除氧化氮的过程)。在这方面,德国ERC公司的烟气脱硝技术非常先进。

其次是美国:戈尔是民主党的代表,而民主党又和跨国金融资本勾连颇深,所以当时美国是比较支持欧洲的,一来可以打压中国,二来可以用碳排放权为筹码,换取更多的利益。

再则是中国:关于环保问题,中国多多少少还是有需求的。毕竟经过几十年粗狂式发展,生态破坏带来的治理压力日渐增加。但由于环保技术的限制,以及工业梯度的原因,无法立即做到,所以中国更倾向于“核协议”方案,等有实力做到了再签。也就是你打你的,我打我的,反正死不松口。

最后是印度和巴西等次级发展中国家:战后第三次全球产业转移正初现眉目,印度等次级发展中国希望获得更多的排放量,来保证本国以后的工业生产。

按照剧本一贯的套路,本来是欧美等发达国家对阵以中国为首的发展中国家,但在中途却出现了一个大意外。

这个意外就是美国!

美国虽然在环保技术和新能源领域的成就也很高,但我们知道,立足于美国本土的主要利益集团,仍是像埃克森美孚、雪佛龙这种以传统化石能源为主的能源大亨,而他们的盟友则是洛克希德马丁、波音、雷神、格鲁门等一众在华盛顿势力滔天的军火商。

毋庸置疑,一旦哥本哈根协议达成,在基于削减谈排放量的原则上,传统化石能源企业必然遭到重创。

更为关键的是,美元霸权的锚定物正好是石油这类化石能源!

所以,在一众本土利益集团的强烈游说和要求下,美国政府竟然破天荒的在气候变化问题上向发展中国家靠近。现在看来这样做也没有错,如果当时美国和欧洲一道坑中国,那后来对白宫全球地缘战略至关重要的页岩油革命,很有可能腹死胎中。

2009年12月19日,哥本哈根会议的最后一刻,中美印巴南五国达成初步协议。虽然这份协议被联合国所接受,但因反对国家众多,未能形成具备法律约束力的文件。

时间来到2016年。

这一年10月5日,在联合国秘书长潘基文喜悦难掩于表的声明中,《巴黎协定》最终迈过生效前所需的全部门槛,于11月4日正式生效。

这无疑是历史性一刻:

2.特高压输电技术

电力是人类社会必不可少的能源。当前,除欧洲和日本等少数国家核电使用比例大外,世界主流发电模式仍然是以火电为主。而在火力发电的过程中,对煤炭的烧制会产生大量的CO2。

传统输电模式,受困于材料和技术的限制,在传输过程中会损失大量的能耗,这就意味着对煤炭的消耗会大幅增加。

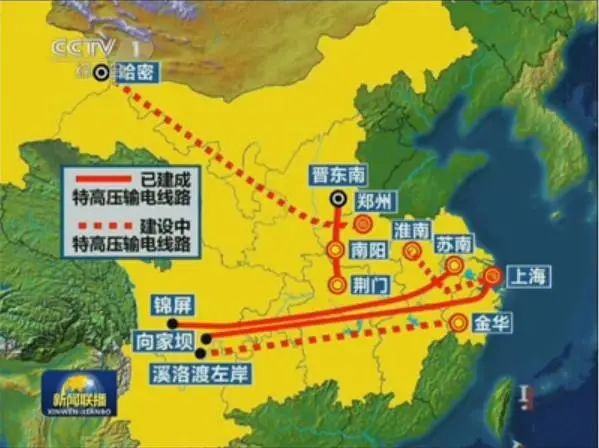

而特高压输电技术,解决了长距离大规模供电的安全性和高能耗问题。

换言之,同样是火力发电站,输送同样的发电量,特高压输电技术对煤炭的消耗远低于传统输送模式,在一定程度上减少了CO2的排放。

除了上述两点之外,中国在减排方面的措施还包括:大量使用风电、广泛、水电非火力发电方式;在民生能源领域,如出行方面,推广新能源替代传统化石能源;推动制造业迈向更高梯度等等。

另外,还有一个关键的可能性是:2060年前实现碳中和,意味着我国核聚变技术可能在未来四十年进入商用化!

毕竟中国人口和工业体量摆在那,通过间接手段实现零排放的困难还是不小。

当然了,以上只是我的个人猜测!

不论如何,既然中国敢做出这样的承诺,就证明我们手里有足够大的底牌。对美国而言,这绝对算不上什么好消息。

2017年,美国总统特朗普宣布退出巴黎协定。按照章程,正式启动退出程序的时间,是在2020年总统大选后。届时,不论美国是否留在协定内,都会面临着进退维谷的困境。

不退出,在经济产业计划上将遭到狙击:在气候变化问题上,美国现在面临两个困境,一是传统化石能源利益集团太强,长期压制新能源技术的发展,所以在今后很长一段时间内,美国能源消耗还是以化石能源为主。

二是美国正在致力于逆全球化和摧毁现有的全球供应链,这个过程中,美国必须在本土建立起一条足够强大的中低端产业链,否则就可能没有足够的零部件承载工业成品的生产。

在大国竞争的状态中,这个情况所导致的后果,尤为致命。

但问题是,中低端制造业,尤其是在供应链中具有不可替代的重化工业,会排放出大量的二氧化碳。如果美国在该协定中,要么实现不了产业回流计划,要么就会为此付出更高的发展成本(购买碳排放额度)。但不论哪种,都会大幅提高美国对华竞争成本。

退出,在国际舆论上将遭遇滑铁卢:保护生态环境,阻止全球气候变暖,是当前国际舆论头号政治正确,地位不知道比人权、民主高到哪里去了。

瑞典那个环保少女大家都知道吧?

过去四年,桑伯格扛着环境保护的大旗,游走于各国的议会与殿堂,甚至把马克龙这样的大国总统喷得狗血淋头,底气从何而来?不正是全球气候问题在国际舆论上已成为头号政治正确了吗?

你明知道她在扯淡,但国际舆论就是把她捧得比真正的环保斗士还要高!

格雷塔.桑伯格

美国胆敢全面退出巴黎协定,那面对的国际舆论环境,基本和当年日本退出华盛顿海军条约如出一辙。不用中国做什么,西方那堆奉行全球主义的媒体,绝对把华盛顿那群官僚往死里喷。

现在中国作出2060年前碳中和的承诺,无异于提高美国的梭哈成本,跟不跟吃亏的都是你,反正我是站在技术和道德双层面的制高点上。

什么叫阳谋?这就是阳谋!

从1992年西方利用联合国气候变化框架公约,给后发国家设下工业发展的陷阱开始算起,中国在关于环保的国际博弈上,经历三十年大突围,终是以被动抗争者的身份逆天改命,反客为主。

世界上最狠辣的反击,确实莫过于以彼之道还施彼身,用你捅我的刀子,原封不动的捅回去!