一次只卖一点点,大概也是这家「柚味噌」专卖店的沉默贴心

柚味噌是我喜爱的食物,白味噌加一点柚子皮,素雅清香,口味也十分宜人,无论是放在根茎类食物像是山药、莲藕上;或者跟着鸡肉、猪肉腌渍后烧烤,都十分好吃,也是我家中冰箱必备物资。

这类食材通常是在京都买。 COVID-19的时候,因为没办法出国,把库存吃完后迟迟无法补货,偶在卖场看过,买回家煮吃却老觉得味道不同,太酸、太甜、化学味太重,煮菜时心里老是惦记着京都的味噌,心里也像蚁窝般被嗜吃味噌的蚁族挖了一个洞,十分空虚。

Photo Credit:八百三

大概食物的口味是一种记忆,会以第一次惊艳或惊吓为基准,后面再吃到的,就会不由自主被拿来比较。比如先吃过统一布丁的小孩,就会以为手作布丁的口味相当奇怪——怎么是浓密而非丝滑?有时我们会因此错过好物,但这就是味觉记忆的奇妙与固执。

疫后好不容易恢复往来,去京都的旅程里,就特别花了时间去买柚味噌。其实常买的也不是什么名物,只是超市里很普通的牌子,因为装填在密封袋中,每次打开只需要挤出一点点,放在冰箱也相当好保存,所以很喜欢。

是以只要去了,就固定在近铁京都站旁边的超市补一点货,那家超市可以免税,也因此在锦小路变成卖炸蟹脚的扰嚷观光区后,变成我的京食品补给站。除了柚味噌,也会买一点同品牌的田乐味噌,田乐颜色稍深,味道也比较浓厚,和柚味噌相映成趣,夏日拿来作田乐茄子最佳,都是我的冰箱常备品。

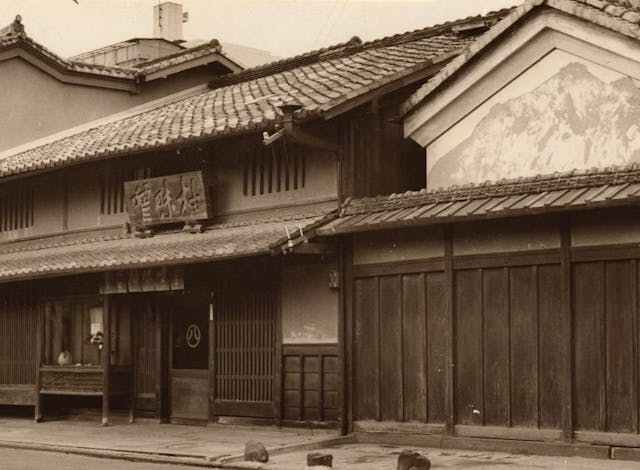

北大路鲁山人留下墨迹的柚味噌专卖店「八百三」

Photo Credit:八百三

前阵子再度访京,在中京区的街上闲晃,想起作家柏井寿在《京都春季游》里面提过,姊小路通上有几家招牌特异之店,其中「八百三」专卖柚味噌,遂前往一看。此店开业于享保十二年(1727),是第八代将军德川吉宗的时代,政治安定、商业繁盛,制度化的「享保改革」正上路。

这家京城开业的小店,一开始并不是卖味噌,而是做精进料理的外送,皇宫、寺庙都是他们的客户,初代老板八幡屋三四郎很会做专为食材调味使用的柚味噌。

那是利用京都盛产,带有一点甜味、淡雅素朴的白味噌,加一点柚子皮添香而来。在这个武士少少,多以公卿的淡雅口味为主流的京城里,三四郎的柚味噌越做越出名,后来就干脆卖起柚味噌,没再煮什么精进料理了。

不过柏井寿讲到这家店,倒不是基于店家本业味噌好吃,而是说那块门口招牌,苍劲有力的墨迹,来自明治时代的生活达人北大路鲁山人。鲁山人是一位出身京都的生活家,与文友交际、嗜吃美食、能书能画是他的特色。

他笃信料理也是一种创作,要求食材要新鲜、调料要水准,尽量能够靠近食物的味道,也鼓励对庖厨有兴趣者应该亲力亲为进厨房烹小鲜。鲁山人可能与「八百三」有交情,因此写了店招牌让店家挂在外头,虽经风吹日晒,却也成为店家引人注目的焦点。

店家一次只卖一点点,大概是有控制大家早点吃完的意味吧?

Photo Credit:八百三

某日行经,心想既然是名店,不然也买一点来尝尝。柚味噌又分几种包装,要送礼的话可以买柚子形状的罐子装盛,小巧精致,慎重而不贵重;稍微省一点也有纸盒、木盒包装,量可以装载稍多,加上店家的包装也很美丽。另外还有自用的塑胶盒装,量比较少,适合自用。

价格不低,购买时也考虑了一下,觉得量小价高,和常买的密封袋包装品相比不是很经济,心里也有点担心放在冰箱内会吸附其他食物气味就走了味,但难得一趟,还是买了。

首次开封就拿来置放在生小黄瓜上,那也是在京都附近的大原看到的做法,将黄瓜冰镇于水中,要吃时涂一点味噌,一口咬下甜脆爽口,搭配味噌的咸味别有风情。

台湾居酒屋常见金山寺味噌小黄瓜,有点米麴的发酵香气,通常会将小黄瓜洗过盐水后切片,味道也很好。将味噌换作「八百三」的柚味噌,口味当然也很威,咬下仿佛味噌口味的果酱,口感柔软、香甜可人。

但买的是纸盒装,吃不完放冰箱几天后,竟然干掉了。口感变的硬实,甚至无法用奶油刀刮起,口感自然也大不如前,再加上掺入冰箱杂味,失去了初始开启的单纯美味。

这样想来,店家一次只卖一点点,价格又偏高,是有一点控制大家早点吃完的意味吧?想来日本人的贴心,有时也会以这样迂回的方式表现出来,让人想起韩裔学者李御宁写过的《日本人的缩小意识》,里面提到为什么日本如何重视收纳、小巧,任何东西都要缩小。可能害怕过期的食物抢去了鲜味的风采,也是一种「少少」的原因吧。