水友遇糟心事,日本偶像经济咋“调教”粉丝的?

最近水友去参加了一场摄影会,然后就很郁闷的回来吐槽说,参加了现场摄影并不像想象中的那么好玩。离开前被经纪公司单独找他特意强调了一下:参加摄影会想PO照片的,得先把照片发给经纪公司看看,获得同意之后才能发,因为看到自己被拍得不好看,XX的情绪会很“低落”。

美谷镇个楼

水友也很郁闷,我花钱买票进去拍照想装个X,还得经过你们同意?那我买票的意义是啥?就是过个拍照的瘾?还拿XX的情绪会低落PUA我。

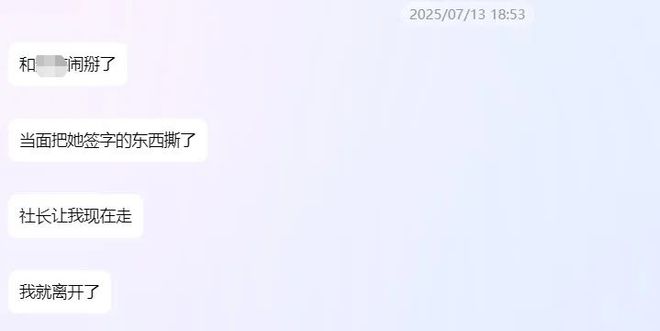

刚好这个月还发生了另一件事,另一名水友参加某演员的引退活动,因为发生了一点矛盾,当面撕了签名海报,关于这个瓜我吃得还是比较清晰的,所以这两件事刚好可以放在一起说。

不管是两位水友的立场还是经纪公司的立场,都觉得自己的要求是合理的,也都有自己的道理。

那问题出在哪呢?出在对日本偶像经济文化的水土不服。

全世界搞偶像经济的,日本算是独一份,一方面在贩售粉丝期待的形象,另一方面又因为要端着形象让粉丝追捧。

所以日本偶像经济中会出现一个现场,粉丝花钱,粉丝还要受调教,粉丝也能接受,觉得理应如此,几十年下来形成了一种日式饭圈文化。

这种追星氛围,放在我们看来是挺难理解的。

也正是因为有这种【粉丝群体奔着某个人买单】的氛围,日本业界市场才能在最近十年来,把业界粉丝经济做大做强。

日本某业以前也会打造业界偶像,但是破圈很难,经济变现的玩法也不像最近几年这么多,以前最多就是打造个偶像,想着法子多带一点作品的销量,那个时候的业界,偶像经济要做,但是身为偶像的竞争力同样也要做。

后来随着互联网时代的发展和变动,流量时代逐渐的变得“不是那么看重竞争力”,更看重的是造神的能力,日本某业也就有了主攻“泛偶像经济”的机会,玩法越来越多,偶像经济产业链也逐渐的脱离了“做出流量再带业界作品”的范畴,开始将【业界偶像化】转变为【多范围带动粉丝买单】。

所以能在某业当偶像的,她就能出访谈,就能开live,就能当写真偶像,就能像那些团体偶像一样,办见面会卖周边产品(握手券、拍立得、T恤等等)。

更强一些的,甚至能出专辑,演电视剧,上综艺节目,而这些其实并不是看中她们的歌唱能力或者演技,而是资源与流量的双辅双成,跟个人专业竞争力的关联反而不是那么的必然关系。

以前我也没搞懂“偶像是偶像个,艺人是艺人”这个差别到底在哪,后来才知道,在日本偶像经济中,艺人要具备专业的职业素养,偶像更侧重于符合粉丝的期待。

所以一但能从【业界偶像】跨入到【偶像经济产业链】的,她的身份也要相应的完成一个转变。不再是单纯的【业界演员】,因为她的工作性质,变成了贩售形象,贩售粉丝期待的梦想与情感联系,这就跟日本的IDOL是一个情况了。

说复杂一点就是,当跨入到偶像经济产业链,她们已经不再是单纯的兜售她们的作品竞争力(包括业界作品、音乐、写真、活动等),而是要引导粉丝的情感投射,打造粉丝的社群归属感,想方设法让粉丝通过支持偶像来实现自我认同,也就是偶像做大做强粉丝也会有成就感。

那如何不通过作品竞争力就能引导粉丝的情感投射呢?

就是对粉丝进行一定量的筛选和调教,这放在日本是一个很成熟的模式,把要培养的偶像打造成粉丝所喜爱的形象,进行人设打造,通过各种宣传渠道,如音乐作品、综艺节目、访谈等,不断强化这个人设,让粉丝产生强烈的喜爱和保护欲。

之后就是不间断的通过线上线下的活动门槛进行筛选,会来参加活动的肯定是对这个偶像有兴趣的,然后通过活动不间断的加强人设,增强粉丝的情感共鸣,加强粉丝与粉丝之间的社群维系和归属感,从而建立起圈子的情感纽带,之后就是通过组织各种应援活动,如演唱会应援、打榜等,培养粉丝的团队合作精神和集体荣誉感等等。

在这个过程中,偶像不是靠自己的作品是否优质在吸引粉丝,而是通过人设与互动把吸引过来的粉丝进行筛选,再通过活动和社群去对粉丝进行绑定。

说简单点....说简单点可能会挨冲,不能说。

当然,每次我说日本某业做偶像经济的问题,评论区里也会有人说:流量时代,亚洲娱乐圈的情况基本都差不多,饭圈文化在哪都有,在哪都有狂热得不可理喻的人。

确实这么说也没错,但是我想说的是,包容度不一样,日本的偶像经济中,粉丝群体对偶像的包容度,除了有几个雷区(比如恋爱,私联某粉丝)偶像不能踩之外,其余的事都不算事。

刚好最近国内某网红开演唱会,因为定价与一线歌手持平的原因,就有不少人不乐意了,说你都没原创歌曲,你定这价格。

那伽伽开演唱会,定价是多少呢?唱了几首歌呢?

这就是包容度的差异,前不久伽伽的“全球巡演”在某地也被指定价太离谱了,结果日本那帮粉丝听了,他们还觉得这帮说定价高的人莫名其妙,大致意思就是:你们觉得贵你们不去呗,那是你们的问题,怎么能攻击别人呢。

这种包容度哪里来的?还是筛选与调教之后搞出来的,当然这并不是某业搞出来的,某业也只是站在成熟的模式上在做而已。

比如说,不断的进行一系列的规则筛选,粉丝群体或者经纪公司制定明确的规则,限制粉丝的一些行为,例如不经过同意就发自己拍的偶像照片,诋毁偶像的一些行为(就比如票价定高了)等等,违反规则的人就会遇到到警告、出禁、被粉丝群体孤立等。

这就跟放风筝一样,一方面让你觉得这个“偶像”真好真体贴,另一方面又在这个过程“即使面对有疑问的规则也不能不合群”。

最终筛选出来的,就是狂热的集体,所以在我们看来,这种追偶像的氛围,一方面看着很热烈的感觉,另一方面自己要是遇到了,大概率水土不服。

像“当面撕海报”的那名水友,她参加了很多次该演员的活动,最后就是被筛掉了,经纪公司发公告出禁,还引导粉丝进行网暴攻击,经纪公司搞引导网暴这操作就很不妥,但是~~这也是调教粉丝的操作。