殷之光、李煜华:“照此良方,西方今日=发展中国家明天”,还好历史并未如此展开

【文/ 殷之光 李煜华】

1 “别无选择”?

20世纪80年代,发展理论曾面临危机。美苏两个阵营冷战对抗中诞生的现代化理论、欠发达理论等自20世纪70年代开始风靡世界,在西方世界的经济危机中却遭到质疑。此外,苏联推动的社会主义国际化发展构想,也在20世纪80年代走向尾声。世界在20世纪末面临该向何处去的迷茫。

正是在这个理论与实践双重迷茫的时代,作为对自身经济危机的回应,英美开始大力推动新自由主义政治经济政策。正如英国首相撒切尔著名的“别无选择”(There Is No Alternative)的表述,新自由主义经济方案走向历史前台。

新自由主义改革不仅影响了英美的政治经济结构,也通过世界银行与国际货币基金组织这两个重要的多边机构,被强行推向世界。这一时期,融入由发达资本主义国家主导的全球化进程被描绘成国家发展的唯一途径。相应地,广大的亚非拉第三世界国家为寻求发展,不得不接受这些多边机构给出的结构性改革方案。这一系列条件直接导致亚非拉第三世界国家陷入贫困,甚至饥荒加剧。萨米尔·阿明曾用“第四世界化”来描述这种发展的倒退。

随着2008年国际金融危机的爆发,一些西方的左翼理论家开始将不平等问题带回西方主流经济与发展问题的理论讨论中。这种“回归”更多的是把不平等视为分配端产生的问题,马克思主义政治经济学传统中对资本主义世界市场结构性不平等问题的讨论,仍旧极少被学界提及。资本主义的积累是一种全球性的进程。因此,中心地区的经济发展与边缘地区经济的欠发展本质上是同一组辩证关系。

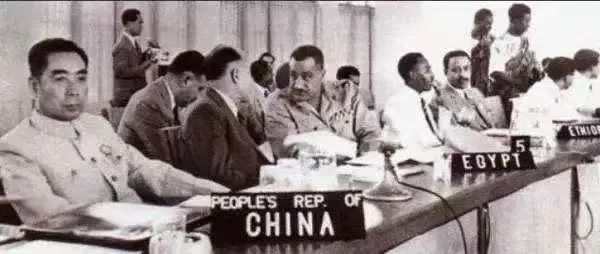

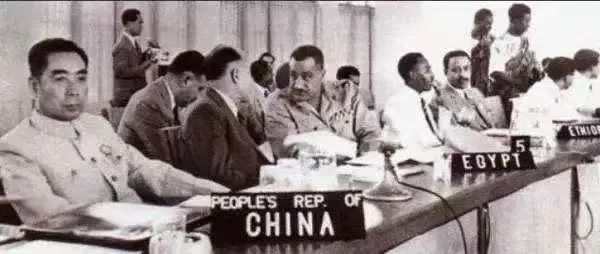

1955年,周恩来总理率代表团参加万隆会议

2 发展:一个认识论与目的论的问题

讨论发展问题,必须要回答两个并不在发展研究学科内的问题:什么是发展的认识论问题,为什么发展的目的论问题。

对于处在世界市场不平等结构底端的国家、地区和人民而言,发展不仅意味着世界银行、经济合作与发展组织统计表格中体现出的国民总收入的增长,它更与每个人的生活息息相关,它意味着能有食物吃,能接受教育,能有干净的水喝,能活得更久更安全,意味着生活的改善。这一切又与保障人们在最大程度上享有这些基本权利的社会环境、稳定政府等因素密切相关。

社会、政府乃至国家,这些群体性概念范畴不仅是个人的简单叠加,还是人与人之间关系的复杂组合,人的存在不可能脱离这些复杂关系。换言之,人既构成这些群体性范畴,也被这些群体性范畴所构建。人在具体时间与空间关系中的运动构成共同体,在引入共同体这一分析范畴后,我们对人以及人的发展问题的讨论,就必须将时空语境及其连带的政治权力关系纳入分析框架,而并非将人假定为原子化的、具有某种不可分割本质特性的“抽象的—孤立的—人的个体”。

在承认人与具体时空环境的有机联系后,对发展问题的分析便成为对人在具体的社会关系、生产关系和物质环境组成的合力下,沿着时空维度演进规律的探索,以及在明确的目的论指导下,对共同发展的积极推动。今天的全球化是讨论共同发展问题的物质与历史前提,其物质性体现在随着19世纪的技术发展,以及在此基础上展开的欧洲工业化强国的全球扩张,人类的物质世界已经不可逆转地被更高效地连接在一起。同时,人类在物理空间中行动的效率也极大提高。这也为人类生产关系的全球化提供了必要的物质基础。

随着空间联通一起到来的,是欧洲在生产关系层面对世界的整合,这个依照欧洲社会发展模式对世界进行的生产关系整合,便是今天全球化的历史性前提。物质的发展还在不断创造新空间。今天,随着互联网、电力技术的发展,一个真实的虚拟空间成为现实,也首次将人的物质存在与意识存在区分开来,更为讨论意识存在与物质存在之间的关系提供了基本前提。

这些变迁都是历史性的,我们无法脱离人来讨论历史性。本质上,历史性是人在物质空间中的不断运动,以及在这个运动过程中对空间的主观改造。在这个历史性的进程中,社会关系、生产关系得以形成并不断演变。人的多种社会关系的重叠便构成形式多样、规模不同的共同体。国家是迄今为止这些共同体中最普遍、最引人注目、影响最广泛的一种。直至今天,真正在物质层面上具有全球性的历史进程是随着欧洲工业化国家的扩张而出现的。

当然,人类在西方殖民全球扩张以前就早已存在广泛的跨区域互动。然而,强调曾经存在过的秩序多样性,不去回答为什么这些多样性实践消失了,便无法回应今天世界的物质、经济甚至文化的联通存在着显著的以北半球西方国家为中心的特点,全球尺度上的南北发展差异便是这种整体性不平等状态在地理空间上的表现。为了体现这种不平等状态,我们不妨想象在政治地理空间中存在着权力的势能差异。

这种现实存在的权力势能不平等的问题必须通过面向“全球南方”,以及所有在过去现代化进程中处于低势能端的共同体的共同发展来消解。同时,不同共同体权力势能差异的大小直接影响了在竞争过程中不同国家、社群、团体甚至个人的策略选择。因此,在考虑发展或者不发展的问题时,不同地区、国家、群体在整体空间结构中的势能位置也必须作为重要条件被纳入分析。

与之相关,如果将视角转移到那些不发达、被宰治的主体上,那么广域的合作与团结恰恰是阻拦强势能倾泻,完成自保的唯一可能方式。这也就意味着,在讨论发展问题时,无论是原子化的个人,还是单一的国家,可能并不是唯一的分析单位。我们有必要将主体间的合作、共生、互助这类社会性的现象作为有机体能动的生存策略纳入讨论。

1976年,坦赞铁路全线通车

1 2 下一页 余下全文3 作为帝国理由的发展

然而,经典现代化理论把欧美先发国家在工业革命后的现代化道路看作世界公认的模板,把它们的发展经验奉为圭臬,在目标设定和路径选择上体现为“趋同论”(convergence thesis)。据此中心思想出现了各种流派,虽然视角不同,但都体现出两层意涵。

第一层,无论是何种视角的经典现代化理论,都明示或暗指发展中国家不发展的原因是其自身社会的落后。

第二层是上述论断的逻辑递进,即这些国家解决问题的唯一手段,就是通过改造甚至全盘抛弃传统,遵循西方政治、经济、文化发展道路以实现现代化。

只要照此良方,西方现代化国家的今日就是发展中国家的明天。经典现代化理论给出的这条有迹可循且前景诱人的道路,一时间成为众多发展中国家主动学习或被动受影响的“标准答案”。

但事实证明,西方现代化理论描绘的美好道路,不仅未能帮助广大后发国家实现现代化,反而成为其陷入政治动荡、经济凋敝、社会分化的原因之一。正如党的二十大报告所言:“我国不走一些国家通过战争、殖民、掠夺等方式实现现代化的老路,那种损人利己、充满血腥罪恶的老路给广大发展中国家人民带来深重苦难。”

殷之光著:《新世界:亚非团结的中国实践与渊源》,当代世界出版社2022年版

4 视角的转换:构想一种赋能式发展

从更广大的“全球南方”视角出发,现代化道路的钥匙就在后发展国家对其主体性的自我认识和自我发展中,即“自主发展能力”。这里的自主发展能力主要指,在不平等的国际政治经济结构中,国家能否根据自己的资源禀赋与所处的发展阶段,独立自主地确立自己的发展道路与发展目标,保护自己的发展成果与发展福祉不遭掠夺,并转化成未来的发展资源的能力。

自主发展能力既涉及物质层面,也关乎精神层面。在物质层面,国家自主利用资源禀赋或相对优势实现其发展潜力,需要一系列的基础设施、专业技术、相关人才等物质资源作为支撑,否则便会受制于人,或被牢牢框定在原材料或初级产品工厂的价值链底层无法翻身,或是坐拥资源却只能眼睁睁看着收益流失,发展道路的自主选择永远是空谈。

对于发展中国家现代化进程中“自主性”问题的讨论,除必须与资本主义世界市场的整体结构进行辩证外,还需要处理人的主观能动性的来源,以及在创造历史的进程中发挥的关键作用。

今天,发展问题的基本前提是“大规模的工业使地球上的人相互联系,使所有小的局部市场成为世界市场的一部分”。然而,这种在少部分先工业化国家全球扩张驱动下形成的世界市场“既不会使人民群众得到解放,也不会根本改善他们的社会状况”,因为其生产力并不能“归人民所有”。

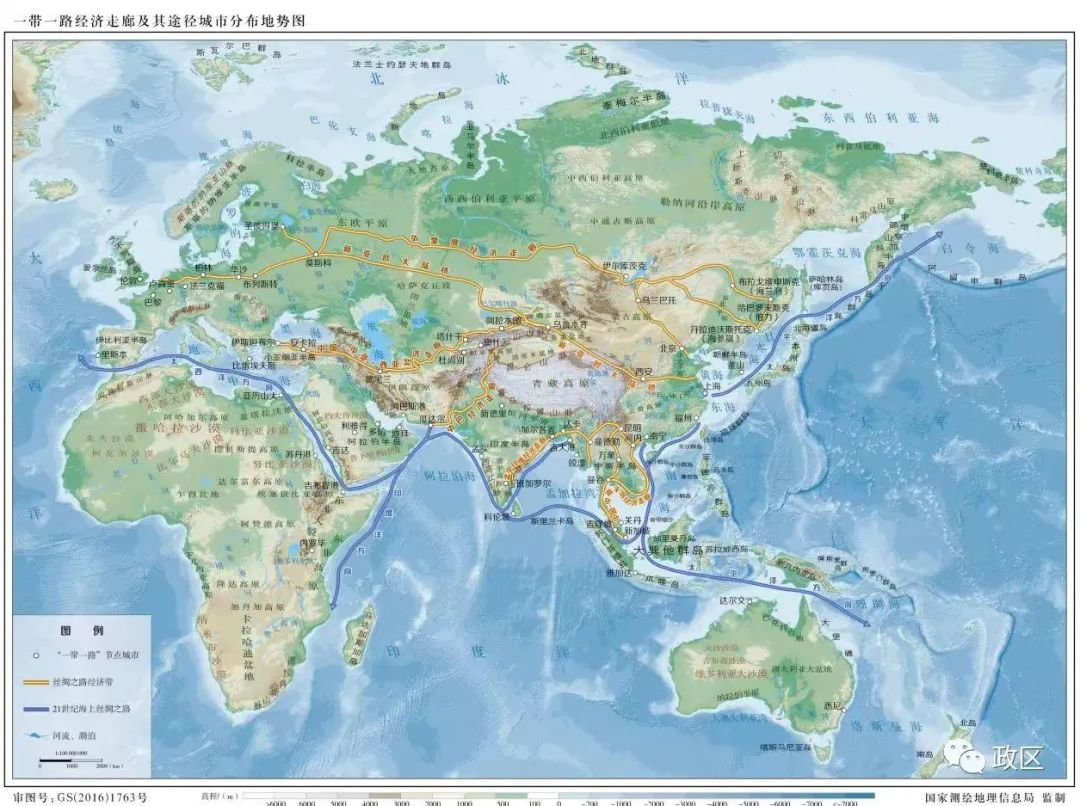

一带一路经济走廊及其途径城市分布地势图

从“全球南方”发展中国家的诉求出发,这种自主性在本质上是对生产力的集体主张。生产力“归人民所有”并不能被抽象地视为对社会主义生产关系的一般性、机械性复制。从当前“全球南方”国家的政治经济发展现状出发,处在全球价值链末端的国家在不干涉原则基础上对自主性的追求最需要坚持的第一性原则是对生产与扩大再生产权利的主张,人的能动性便从这种建设一个“归人民所有”的国家事业中创生。

在此基础上,国家通过参与国际贸易、生产,以及接受贷款、援助、直接投资等经济活动所产生的价值,在多大程度上能够以固定资产投资的形式参与到本国的社会经济循环中,投入扩大再生产中,成为衡量发展中国家自主能力的重要指标。

同时,影响国家能否支持生产—扩大再生产循环的条件复杂,国家的国土面积、资源禀赋、地理位置、人口数量、人口素质、经济结构、基础设施等因素,以及经济结构对资本主义世界市场“中心”的依赖程度都是必须纳入分析的变量。

在上述物质基础条件之外,国家的政党能力、精英立场、文化教育、宗教/文明传统等因素也需要纳入考察。这一层面的分析不但能够帮助我们衡量发展中国家谋求现代化自主发展的意志强弱,也能让我们看到国家是否有能力有效组织社会,培养国民适配自主现代化发展的主体性意识。

中国式现代化在理论层面打破了旧式发展理论的宿命论,为后发展国家呈现了非资本主义道路现代化的可能性与可行性。中国的发展还要在一个“全球南方”国家谋求自主性发展的整体历史进程中找到重要性与普遍性。

从20世纪50年代直至今天,这个整体性的进程连绵不断。中国深知对帝国主义霸权的消解和对国际秩序的改善不能靠单打独斗,也不可能脱离资本主义世界市场既有不平等结构来实现。因此,在讨论“全球南方”的发展问题时,必须在一个整体性的南北问题框架内展开。

南南合作与南北对话互不矛盾,更重要的是,这一“全球南方”谋求平等与解放的历程,还能在整体上消解现有国际体系中南北不平衡的状态。20世纪90年代初,陈其人在对南北经济关系的研究中就对这一点有了明确阐述。他强调“落后国家”能否跨越“卡夫丁峡谷”,过渡到更高形态的公有制社会,对这个问题的探索,也蕴含着改造北方国家的历史使命与可能性。

首页 上一页 1 2 余下全文【文/ 殷之光 李煜华】

1 “别无选择”?

20世纪80年代,发展理论曾面临危机。美苏两个阵营冷战对抗中诞生的现代化理论、欠发达理论等自20世纪70年代开始风靡世界,在西方世界的经济危机中却遭到质疑。此外,苏联推动的社会主义国际化发展构想,也在20世纪80年代走向尾声。世界在20世纪末面临该向何处去的迷茫。

正是在这个理论与实践双重迷茫的时代,作为对自身经济危机的回应,英美开始大力推动新自由主义政治经济政策。正如英国首相撒切尔著名的“别无选择”(There Is No Alternative)的表述,新自由主义经济方案走向历史前台。

新自由主义改革不仅影响了英美的政治经济结构,也通过世界银行与国际货币基金组织这两个重要的多边机构,被强行推向世界。这一时期,融入由发达资本主义国家主导的全球化进程被描绘成国家发展的唯一途径。相应地,广大的亚非拉第三世界国家为寻求发展,不得不接受这些多边机构给出的结构性改革方案。这一系列条件直接导致亚非拉第三世界国家陷入贫困,甚至饥荒加剧。萨米尔·阿明曾用“第四世界化”来描述这种发展的倒退。

随着2008年国际金融危机的爆发,一些西方的左翼理论家开始将不平等问题带回西方主流经济与发展问题的理论讨论中。这种“回归”更多的是把不平等视为分配端产生的问题,马克思主义政治经济学传统中对资本主义世界市场结构性不平等问题的讨论,仍旧极少被学界提及。资本主义的积累是一种全球性的进程。因此,中心地区的经济发展与边缘地区经济的欠发展本质上是同一组辩证关系。

1955年,周恩来总理率代表团参加万隆会议

2 发展:一个认识论与目的论的问题

讨论发展问题,必须要回答两个并不在发展研究学科内的问题:什么是发展的认识论问题,为什么发展的目的论问题。

对于处在世界市场不平等结构底端的国家、地区和人民而言,发展不仅意味着世界银行、经济合作与发展组织统计表格中体现出的国民总收入的增长,它更与每个人的生活息息相关,它意味着能有食物吃,能接受教育,能有干净的水喝,能活得更久更安全,意味着生活的改善。这一切又与保障人们在最大程度上享有这些基本权利的社会环境、稳定政府等因素密切相关。

社会、政府乃至国家,这些群体性概念范畴不仅是个人的简单叠加,还是人与人之间关系的复杂组合,人的存在不可能脱离这些复杂关系。换言之,人既构成这些群体性范畴,也被这些群体性范畴所构建。人在具体时间与空间关系中的运动构成共同体,在引入共同体这一分析范畴后,我们对人以及人的发展问题的讨论,就必须将时空语境及其连带的政治权力关系纳入分析框架,而并非将人假定为原子化的、具有某种不可分割本质特性的“抽象的—孤立的—人的个体”。

在承认人与具体时空环境的有机联系后,对发展问题的分析便成为对人在具体的社会关系、生产关系和物质环境组成的合力下,沿着时空维度演进规律的探索,以及在明确的目的论指导下,对共同发展的积极推动。今天的全球化是讨论共同发展问题的物质与历史前提,其物质性体现在随着19世纪的技术发展,以及在此基础上展开的欧洲工业化强国的全球扩张,人类的物质世界已经不可逆转地被更高效地连接在一起。同时,人类在物理空间中行动的效率也极大提高。这也为人类生产关系的全球化提供了必要的物质基础。

随着空间联通一起到来的,是欧洲在生产关系层面对世界的整合,这个依照欧洲社会发展模式对世界进行的生产关系整合,便是今天全球化的历史性前提。物质的发展还在不断创造新空间。今天,随着互联网、电力技术的发展,一个真实的虚拟空间成为现实,也首次将人的物质存在与意识存在区分开来,更为讨论意识存在与物质存在之间的关系提供了基本前提。

这些变迁都是历史性的,我们无法脱离人来讨论历史性。本质上,历史性是人在物质空间中的不断运动,以及在这个运动过程中对空间的主观改造。在这个历史性的进程中,社会关系、生产关系得以形成并不断演变。人的多种社会关系的重叠便构成形式多样、规模不同的共同体。国家是迄今为止这些共同体中最普遍、最引人注目、影响最广泛的一种。直至今天,真正在物质层面上具有全球性的历史进程是随着欧洲工业化国家的扩张而出现的。

当然,人类在西方殖民全球扩张以前就早已存在广泛的跨区域互动。然而,强调曾经存在过的秩序多样性,不去回答为什么这些多样性实践消失了,便无法回应今天世界的物质、经济甚至文化的联通存在着显著的以北半球西方国家为中心的特点,全球尺度上的南北发展差异便是这种整体性不平等状态在地理空间上的表现。为了体现这种不平等状态,我们不妨想象在政治地理空间中存在着权力的势能差异。

这种现实存在的权力势能不平等的问题必须通过面向“全球南方”,以及所有在过去现代化进程中处于低势能端的共同体的共同发展来消解。同时,不同共同体权力势能差异的大小直接影响了在竞争过程中不同国家、社群、团体甚至个人的策略选择。因此,在考虑发展或者不发展的问题时,不同地区、国家、群体在整体空间结构中的势能位置也必须作为重要条件被纳入分析。

与之相关,如果将视角转移到那些不发达、被宰治的主体上,那么广域的合作与团结恰恰是阻拦强势能倾泻,完成自保的唯一可能方式。这也就意味着,在讨论发展问题时,无论是原子化的个人,还是单一的国家,可能并不是唯一的分析单位。我们有必要将主体间的合作、共生、互助这类社会性的现象作为有机体能动的生存策略纳入讨论。

1976年,坦赞铁路全线通车

1 2 下一页 余下全文