空货柜“堆积如山”,2023年外贸形势不乐观,谁抢走了订单?

自国家去年12月中下旬放开疫情管控措施后,国内很多行业在今年一季度都迎来了业绩开门红,不过传统外贸行业却遭遇了滑铁卢。过去空前繁忙的港口,如今堆满了空置的集装箱,短期内我国的外贸形势不容乐观。

去年同期正值疫情管控期内,国内外贸行业还出现过短暂的忙碌景象,为何到今年年初外贸订单的数量就出现了急剧下滑,是谁抢走了订单?

一、外贸形势趋紧

其实国内外贸订单量骤减并不是从今年年初才开始的,自去年10月份起,国内外贸订单数量就出现了连续数月的同比下滑,其中去年12月份的订单量更是同比下滑约10%。

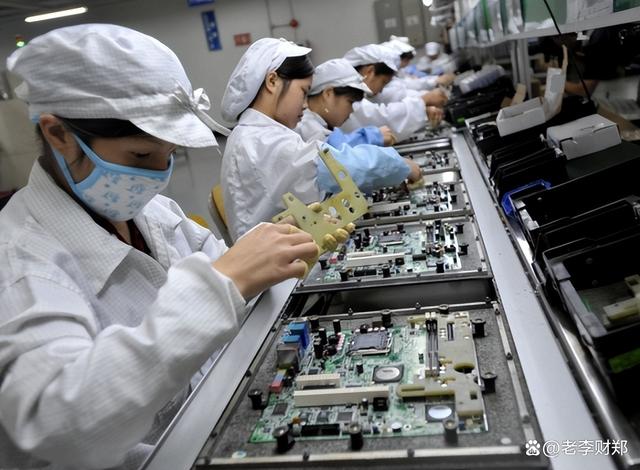

新冠感染高峰期过后,国内外贸订单数量并没有因此回暖。现在不仅是国内各大港口的集装箱货柜出现大量空置的情况,很多工厂企业更面临着无单可做的窘境,部分外出务工人员甚至连进厂的“资格”都没有。

国内新冠感染高峰过后,许多省份纷纷派出外贸出访团到全球各地寻洽订单,不过整体来看收效甚微。主要原因是疫情期间,全球外贸格局发生了深刻变化。

一方面是三年疫情叠加国际事件加剧,以欧美国家为代表的高需求端持续疲软,另一方面则是以东南亚地区国家为代表的新兴制造业国家正在加速崛起,中低端产业链竞争愈发激烈。

二、市场需求变化

外贸订单流向深受供需两端成本变化的影响,在相同生产效率及质量的前提下,成本越低廉,资本就会越青睐。伴随着我国四十多年来取得的辉煌成就,国内制造业总体成本相对较高的情况已不容忽视。

疫情刚刚平息,供需双方都在勒紧扣腰带过日子,这种倾向会迅速反应在整体外贸市场。从趋势上看,目前全球很多中低端产业链正在加速向印度、越南、印尼等国家转移,且各国在高端产业链的竞争也日趋白热化。

过去我国生产的商品大多出口到需求相对旺盛的欧美国家,不过自从国际事件加剧后,欧美各国都开始聚焦制造业回流,把生产线搬回国内。部分国家更是有意与我国经济“脱钩断链”,他们在这方面的“准备”可能已有数年的时间。

随着美债暴雷风险逐步扩大,美元的全球货币信誉可谓一落千丈,虚拟经济的把戏可能就快玩不转了,届时各国间竞争的焦点只能是实体产业。

目前全球产业链格局呈现出中低端行业“全面绞杀”,高端行业“群雄逐鹿”的现状,要想拿到生产订单,要么在成本让利或产品质量上下功夫,要么就在技术上独一无二。全球产业链正在经历结构性变革,要想抢占发展的先机,必须持续聚焦高新技术产业研发落地。

三、稳基求变促发展

长期来看,疫情管控结束后国内的生产力水平将逐渐恢复到常态,这对稳定外贸订单来说有着至关重要的促进作。加之国内消费能力开始加速复苏,国内企业的订单压力也会有所缓解,国内制造业发展的韧性依然很强。在稳住基本需求端的同时,我们也要清醒地认识到全球产业竞争的逻辑已经悄然发生变化,以往靠着成本优势等订单的模式已不可持续。

既然全球外贸行业发展的逻辑变了,我们就需要从供需两端入手,主动求变,积极适应市场的新变化。前期各省派出外贸访问团的目的不止是拉订单,最关键的问题是要搞清楚买家真正需要什么样的产品,搞清需求是达成合作协议的第一步。而在供应端,我们则需要认清现实,鼓励企业不断推进创新成果转化,培育自身的核心竞争力,只有做到无可替代,才能拥有发展的底气。

四、总结

从去年10月份开始,国内外贸订单就开始出现下滑,全球制造业格局“大洗牌”仍将持续一段时间。欧美国家推动制造业回流,东南亚等地区国家截夺订单,直接造成国内部分外贸企业出现无单可做的情况。长期来看,伴随着国内生产力逐渐回归常态,我国外贸行业加速复苏的基本面没有改变,发展质量如何,关键要看在高端制造端我们能争到多少话语权。

举报/反馈