从优衣库到abc

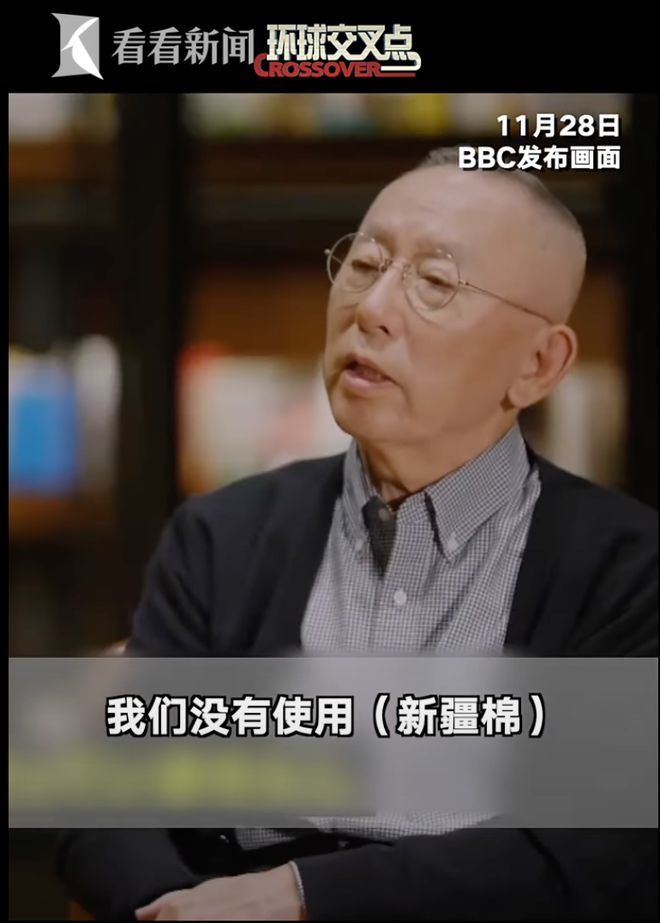

几天前,优衣库创始人柳井正在接受bbc采访时表示,优衣库没有使用产自新疆的棉花,引发国内舆论轩然大波。

在搞清楚这件事本身背后的意义前,我们有必要先了解为什么记者会提出这样一个问题。

翻阅资料,实际上爆料认为产自新疆的棉花有问题的新闻,同样是来自英国的bbc于2020年的一篇名为《新证据揭露时尚产业背后的强迫劳动》的报道。

报道指出,他们掌握了相关证据,发现有许多当地少数民族人群被强迫在一个非常大型的集中场所内以非自愿的形式参与劳动,其中包括参与全球棉花五分之一供应量的新疆制棉。

针对这样的指控,首先要厘清一个概念就是什么叫做“强迫性”。

国际上,区分强迫与否并不在于有偿和无偿,关键在于是否违背本人意愿。

但一件别人指责的事要证明起来其实并不容易。

比如当年方舟子称韩寒的文字是其父亲代笔,这件事曾经闹得沸沸扬扬。

在争议中,韩寒拿出了自己的手稿作为对症,可方舟子依然认为这不能代表他的所有作品都是自己亲笔写的。

如今,方舟子已经远渡重洋,跑到美利坚在油管上开辟个人频道,除了习以为常的“学术打假”之外,还有诸多讥讽国内制度的内容;而韩寒倒是仍在这片他早在博客时期作为意见领袖批评过的土地上。

之所以列举这个例子,是因为当面对一个简单如质疑文字是否原创的声音时,作者本人要自证清白都是如此困难,何况去证明更复杂的议题。

就像《让子弹飞》里,面对恶棍要你证明吃了几碗粉,最好的办法是理直气壮义正严辞,而不是开膛破肚据理力争。

比起柳井正的回答,更复杂的是我们的态度,或者说民智。

果不其然,在第二天的社交媒体上,你就能看到从H&M到农夫山泉、从D&G到李宁新款服饰等等一次次反复出现的局面——网红群情激愤、声泪俱下的痛斥“枉费我这么支持你”,然后轻则撕毁重则烧毁产品,愤然表示谁买谁不是中国人,最后在一众不需思考的流量簇拥中完成粉丝积累转向直播带货。

要说支持国货,我们的一些产品在性能没有达到领先的情况下价格早已领先,这里面既有爱国流量的加持也有舆论导向的推动,但真金白银花的可是老百姓的钱。

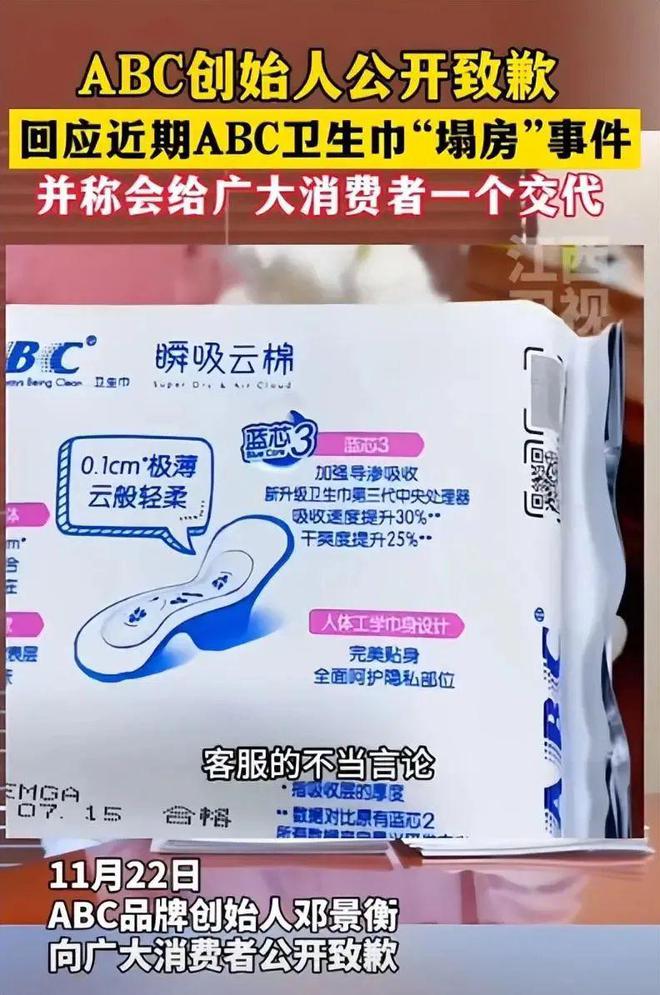

要说国货就是好,眼下女性们面对众多不要逼脸的国产卫生巾怒气未消、之前国产奶粉大头娃娃事件历历在目。

要说国货就应该称霸武林,现在新能源汽车都产能过剩在出海受困后净利润已经不足5%。

在一个没有竞争的环境里,指望一个以营利为目的的企业,生产出来的东西是质量优先利益靠边,这件事已经被无数的案例证明了不可能。

所幸人民网在今天发出评论员文章《“优衣库事件”,宜冷眼静观》,没有火上浇油。文章指出,

进而言之,大国要有大国的视野,大国要有大国的襟怀,大国国民要有大国国民应有的立场和心态。身为成熟而理性的国民,我们不会“一夸就笑,一骂就跳”,更不会被人挑衅后方寸大乱,阵脚自乱。

中国网友在柳井正不当表态后的激愤反应,可以真切感受到大家的爱国热忱和真挚情感。但我们也要学会观察和总结:类似事件一再上演,在宣示立场的同时,我们更要理性看待问题的本质所在,看穿美西方政客和媒体上下其手、混淆视听,图谋不轨的把戏。

眼下国内的问题,其实不在于某一些品牌或者人物说了什么,而是国际社会如何看待我们。

这就像一个班上的同学里,第一名对第二名不怀好意,采取的做法是拉帮结派搞孤立。作为第二名,我们的应对方法应当是避免冲突和误会,而不是以其人之道还治其人之身——就算同样要搞自己的小团体,也别总是和成绩倒数的老铁联手,那样既不能助你进步,在老师眼里,也没法把你归结成一名积极向上的好学生。