串流杀死了爵士乐?在串流诞生前,就出现一个名为摇滚乐的大魔王

所以也许爵士并没有全部完蛋,而只是某些爵士不行了。至于是哪些爵士不行了?就是已经不行了的那些。

也许爵士并没有全部完蛋,而只是某些爵士不行了。至于是哪些爵士不行了?就是已经不行了的那些。

曾经有人哀怨地表示串流或许拯救了整个音乐产业,但它也可能在这过程中牺牲了一些「艰涩」的音乐。我想这说法是混淆了两种不一样的恐惧,但我觉得这两种恐惧都没有不合理就是了。

首先这第一种恐惧,牵涉到有人担心串流从本质的结构上对特定音乐类型不友善。这种恐惧最常见的主张便是爵士与古典音乐的听众主要是老一辈的,而老一辈听众比起年轻人较不会花时间去听音乐,所以大部分按播放比例制计算的串流平台,会倾向于将权利金从活跃听众较老也较少听歌的艺人那边,流向活跃听众较年轻也较常听歌的艺人这边。

但平均分润比例的差异与其说厘清了什么,不如说是把事情搅得更乱了。普通的22岁听众比起普通的52岁听众,前者或许确实会花更多时间在听歌上,但更重要的是22岁的人比起52岁的人,前者使用串流的人数更是远远超乎后者。或者换个角度看,一个22岁的乐迷有在使用串流的机率,要远高于一个52岁的乐迷。

也就是说,我们可以合理预期,串流对于产业中受到年轻人青睐的部分,会发挥更剧烈的影响力。所以如果我们觉得串流在杀死那些年长者喜欢的音乐,那我们就必须解释何以较少年长者从——他们原本用来听音乐的天晓得什么办法——转移到串流平台。

串流杀死了爵士音乐吗?

如果长者原本是买唱片来听,那我必须说还在买唱片的爵士乐迷绝对多于流行乐迷,所以如果一定要说串流有什么效应,那靠老歌迷捧场的音乐类型也应该要较具抵抗力。

但我是强烈怀疑老歌迷在前串流时代所做的事情,并不是买唱片来听。特别是在爵士的情况下,如果我们所谓的「爵士」是现在的年长者在年轻时最蔚为风潮的那些爵士作品,那么这当中就会冒出一个巨大的干扰因子,那就是音乐与乐迷都会变老,而所有流行事物的热门程度,都会随着时间的流逝而慢慢腐朽。

就算我们除了「爵士」以外什么音乐都不懂,我们多半可以预期爵士乐会兀自优雅地变成一个小众类型,不论音乐格式或聆听科技如何变化,都会被一群在岁月终老去且日渐凋零的听众偶而听着、怀念且珍爱着。

不过爵士乐并没有活在真空中,且这种恐惧会聚焦在爵士身上也并不光是个巧合。

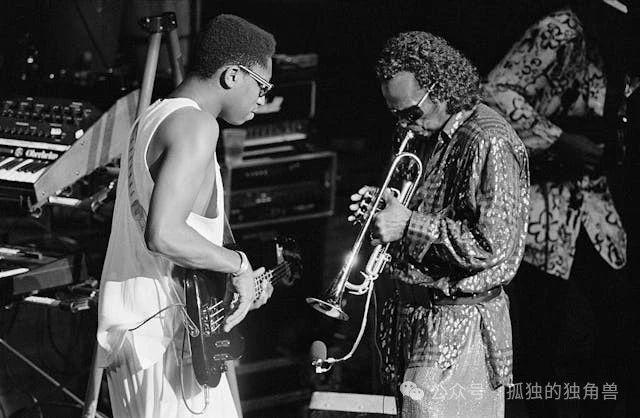

说起降临在爵士身上的坏事,早在串流时代之前很久就出现过一个大魔王,名叫摇滚乐。在你数落Spotify与YouTube的种种不是之前,你多半应该要先想想当年的猫王艾维斯与天团披头四,各自该分到多少责任。如果说爵士真的奄奄一息,那它是在哪一年初露败象?你硬要说2011年,我是不太想买帐。

对爵士乐来说早在串流之前就出现的大魔王:摇滚乐

而由于摇滚乐,特别是披头四那一挂的摇滚乐,是与现代录音科技同步到来,因此大部分追溯回1960年代末尾的「老」音乐如今听起来,声音都还算跟得上时代。而也正因为如此,所以根基发轫于那之前的音乐风格,不仅要与人类文明中风格的周期性竞争,如今还得与另外一项现实竞争,那就是音乐风格基本上,已经不会被科技因素推着退出流行的行列。

当凯特・布希(Kate Bush)那首1985年的〈跑上那山丘〉(Running Up That Hill)因为出现在科幻恐怖美剧《怪奇物语》(Stranger Things)中,而在2022年登上排行榜榜首时,那从文化与历史角度看来都是一件令人吃惊的事情,但如果就声音而论这件事实在不足为奇。

一首于1980年代在Fairlight牌数位音乐工作站上制作出来,现年已经37岁的歌曲,听起来就如同2020年代在数位音乐工作站ProTools上录制完成的东西一般,完全没有年代久远的违和感,而一大堆用ProTools在2020年代做音乐的人,仍兴致勃勃地试图让自己的作品听来像1980年代的东西。

相对之下,在我才15岁的1982年,一首37岁的歌曲会诞生于1945年,而1980年代的人可没兴趣把他们的音乐做到听起来像1940年代的东西。或者就算他们真这么做了,我想他们应该对于这歌不受欢迎毫不意外。

爵士乐当然并不是铁板一块。一部分个别艺人的际遇,或什至是整个艺人社群的际遇就算不尽如人意,也不能证明其对应的整个音乐艺术形式的次分类,都已经玩完了。就以罗勃葛拉斯帕(Robert Glasper)与即兴之子(Sons of Kemet)这一人一团两组现代爵士艺人为例,他们的串流聆听高人气会让你想到其他现代的独立艺人,而不像是老一辈的爵士乐艺人。