还是要对自己的国家多一点信心!

来源:洋恺宏观

作者:George

2017—2021年的时候民族情绪高涨,很多人对未来充满乐观预期。当下却存在另一种情况,社会上出现很多消极负面的论调。事实上,中国经济主要取决于出口和房地产,2022年以来经济转型过程中遇到的困难,与地产收缩有较大关联。然而人不能只在赚钱的时候才爱国,因为大部分人只能跟国家共进退,个人发展曲线取决于国运β。

特朗普对华脱钩这事情,长远来看影响会很大,毕竟我国是出口导向型经济,对外贸有很高的依赖度。但往好了想,面对逆全球化带来的威胁,我国是世界上准备最充分的国家之一。

70年代末改革开放的前提,是60年代吃够了苦。面对美苏的威胁,当时的民众勒紧裤腰带搞出了两弹一星,保障我国的经济建设不会因为外来侵略而中断,这与后来的乌克兰形成鲜明对比。2018年我国扛住贸易战的前提,是2012—2015年忍着通缩压力,坚决实施产业转型升级,培育出了世界级的互联网产业;之后又推行供给侧改革,大量淘汰落后产能。面对特朗普1.0时期加征的关税,内需发力对冲了出口下行带来的负面冲击。

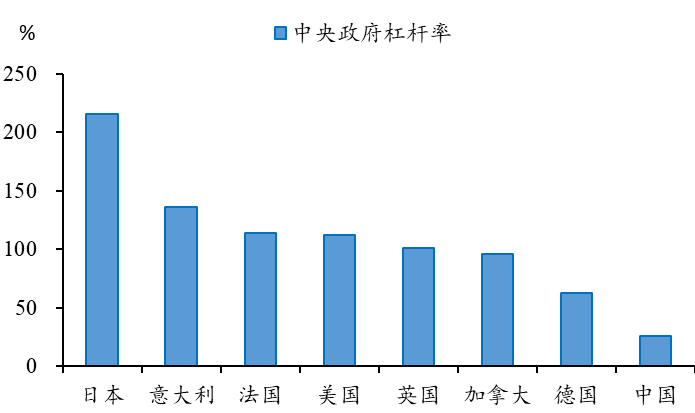

与G7国家相比,我国拥有充足的中央财政空间:

另一方面,特朗普如欲调停俄乌战争,或需要中国配合,这是我国在跟美国打交道时的另一个筹码。就算美国是超级大国,它也不具备三线作战的能力,我国可以靠地缘手段来平衡关税压力。

对大国来说,最重要的还是要把内政搞好。中国在制定经济政策的时候是以未来5—10年为基准,而非仅考虑未来一两年的情况。站在2021年的时点上,房地产泡沫是历史遗留问题,与其继续放任,靠拉地产维持虚假繁荣,等特朗普上台后加关税导致泡沫被动破灭,不如选择外部压力较小的时机主动刺破泡沫。事实上,2020—2021年的海外疫情为我国创造了两年的窗口期,2022—2024年的俄乌和中东战争又牵制了美国三年,利用这个机会解决房地产问题,代价最小,风险最低。

从结果来看,过去四年我国挤出房地产泡沫取得明显成效。从数据来看:

商品房销售面积从2021年的18亿平,回落至2024年的9.5亿平。恢复至2009年的状态,供需基本回归合理水平。

房地产投资完成额从2021年的15万亿元回落至2024年的10万亿元,中国经济对房地产的依赖度明显下降。

居民部门杠杆率自2021年以来稳定在61%左右,没有进一步攀升的趋势,房地产信贷风险得到控制。

相比一手房,更具市场参考价值的全国二手房成交均价,基本回落至2017年水平,商品房逐渐从金融属性回归为居住属性。

可以说,经济去地产化最艰难的阶段已经过去,去年GDP能实现5%的增速已经是很不容易的事情。如果把去地产化类比为做手术的话,这场手术很成功,病变的器官已经被摘除,尽管在伤口愈合前仍会产生疼痛,但最大的风险隐患已经被排除。

虽然这几年经济增速不如2018—2019年,但经济增长质量却比那个时期更高,是剔除了地产泡沫后的高质量增长。试想如果2021年没搞“三道红线”,放任地产泡沫继续膨胀,等特朗普二次上台后开启脱钩,那才是束手无策。好比某个器官面临癌变风险,虽然令人遗憾,但正确的选择是手术摘除,而不是放任不管等待危险来临。

本文并不是盲目看多未来的经济形势,只是认为过去几年的经济政策,是权衡利弊后的最优选择,两害相权取其轻。过去几十年中国经济对房地产依赖太深,摆脱地产后伴随的阵痛可能会持续一段时间,但这种刮骨疗伤的做法更符合长远利益。

客观地说,过去五年,中国在经济去地产化的同时,产业升级也在同步推进。从锂电池到电动车,从光伏到储能,新能源经济蓬勃发展。在国产芯片领域,虽然7nm制程仍待突破,但成熟制程已基本搞定。航空发动机和大飞机也取得进展,电磁弹射航母和六代机相继问世。十年前提出的《中国制造2025》战略,已完成了90%的指标。

另一方面,我国早就为中美脱钩做准备,包括粮食安全(育种自主)、能源安全(双碳)、经贸安全(双循环)、金融安全(数字人民币)、科技安全(自主可控)等。面对前所未有的关税压力,我国亦保留了一定财政空间予以对冲。事实上,人类历史上财政政策从来不单纯是经济问题,更是地缘政治问题,政府举债行为必须结合外部安全形势相机抉择,即《预留政策空间,以应对惊涛骇浪》。

面对百年未有之大变局,中国反而更有利于发挥制度优势。不同的制度有各自的优点和缺点,在和平时期,西方的议会制能部分反应各个阶层的诉求,有利于社会多元化;但在动荡时期,西方制度的缺陷会被急剧放大。二战前,采用议会制的法国政治结构极其不稳定,政党频繁轮换,导致其无法形成有效决策,外交上屡屡犯错,成为最早灭亡的大国。当下的美国亦是如此,民主党和共和党轮流上台,使其无法执行长期战略,削弱了来自盟友的信任度。

在某种程度上,检验一项制度好坏的重要尺度,是看它在动荡时期的承受能力下限。二战时期苏联是欧洲唯一赢家,靠的是社会主义超强的动员能力。当下的中国模式,稳定可持续,可以发挥集中力量办大事的优点,能更好适应乱纪元时期的残酷竞争。即使经济高速增长的全球化时代一去不复返,当下我国仍是全球最安全的地区之一。展望未来,要承认困难,但也要怀揣希望。

以上内容并非事后诸葛亮,笔者曾在三年半前提出过类似观点,现附上当时文章的节选: